| Titel: | J. Howarth's Lufteinführungsapparat für Spinnereien und Webereien. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 552 |

| Download: | XML |

J. Howarth's Lufteinführungsapparat für Spinnereien und

Webereien.

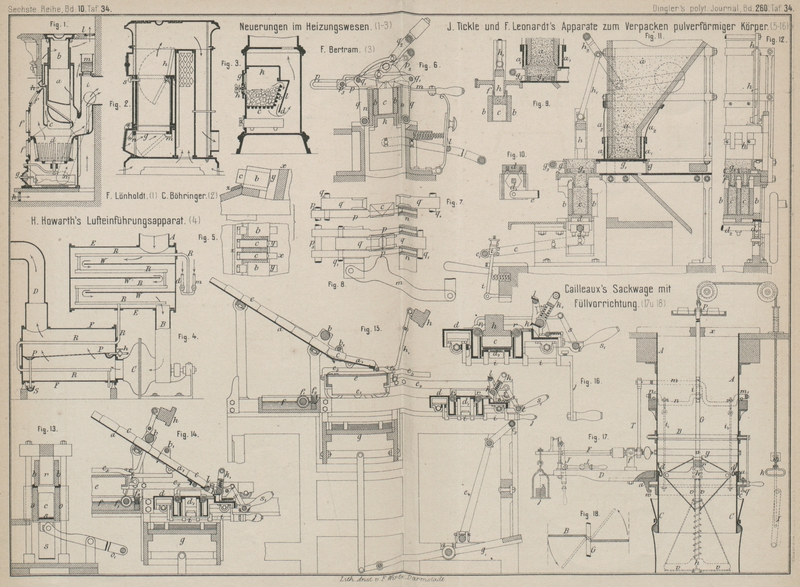

Mit Abbildung auf Tafel

34.

Howarth's Lufteinführungsapparat für Spinnereien und

Webereien.

Um die Luft für Spinnereien oder Webereien nicht nur mit dem richtigen, für das gute

Arbeiten bestimmten Feuchtigkeitsgehalte, sondern auch in dem von der Temperatur der

Auſsenluft verschiedenen immer gleichen Wärmegrade zuzuführen, werden von James Howarth in Farnworth nach dem Textile

Manufacturer, 1885 * S. 184 Apparate zur Ausführung

gebracht, wie ein solcher in Fig. 4 Taf. 34 dargestellt

ist. Derselbe besteht aus zwei cylindrischen Kammern E

und F, durch welche nach einander die einzuführende

Luft strömt, was durch ein dazwischen geschaltetes Flügelgebläse C bewerkstelligt wird. Die obere Kammer E enthält eine von den Zuleitungsrohren d und m beliebig mit Dampf

oder kaltem Wasser zu speisende Rohrschlange R, welche

sich auch in der unteren Kammer F noch fortsetzt, und

die letztere Kammer ein schräg liegendes Sieb P, über

welches aus dem Rohre h zutretendes und in der Rinne

S wieder ablaufendes kaltes Wasser flieſst. Die

angesaugte Auſsenluft gelangt in dem Rohre A in die

Kammer E, wird in derselben zwischen den Wänden W hin- und hergehend entsprechend den Windungen der

Rohrschlange R geführt, wobei sie sich nach Bedarf

entweder erwärmt, oder kühlt und durch ein Rohr B zum

Gebläse C gelangt. Von hier wird die Luft in die Kammer

F und durch das benetzte Sieb P derselben gepreſst, wobei sie die nöthige

Feuchtigkeit aufnimmt und durch die Röhren R noch eine

weitere Erwärmung oder Abkühlung erfährt, um dann in dem Rohre D in den Fabrikraum überzutreten. Beim Durchgange durch

das benetzte Sieb P wird die Luft auch von etwa

mitgeführtem Staube befreit. Die Einführung in den Fabrikraum aus dem

Zuleitungsrohre D wird an verschiedenen Stellen

desselben durch kleine Schraubengebläse bewerkstelligt.

Ueber die Leistungsfähigkeit solcher Apparate gibt folgender Versuch Aufschluſs: Es

wurde ein Apparat benutzt mit einem Gebläse., welches in der Minute 28cbm,3 Luft förderte. Die Temperatur der Auſsenluft

betrug 27,7° im Mittel, die Temperatur des das Sieb P

netzenden Wassers 13,3°; die Luft wurde dann in den Fabrikraum mit einer Temperatur

von 14° abgeliefert. Beim Gebrauche von Eis auf dem Siebe P würde noch eine gröſsere Herabminderung der Temperatur erreicht werden.

Als die Temperatur der Auſsenluft – 5° betrug, wurde dieselbe bei Benutzung von

Dampf in der Rohrschlange durch den Apparat auf eine Temperatur von 13° gebracht.

(Vgl. de Dietrich bezieh. Chaudet und Naudin, 1885 255 * 69. 490.)

Tafeln