| Titel: | John Tickle und Friedr. Leonardt's Apparate zum Verpacken von pulverförmigen Körpern in Papiersäcke u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 553 |

| Download: | XML |

John Tickle und Friedr. Leonardt's Apparate zum Verpacken

von pulverförmigen Körpern in Papiersäcke u. dgl.

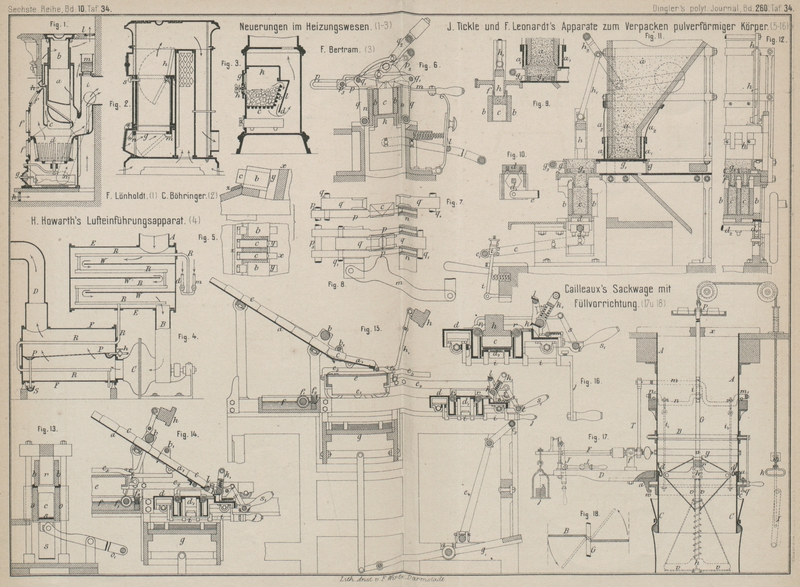

Mit Abbildungen auf Tafel

34.

Tickle und Leonardt's Verpackung pulverförmiger Körper.

Zum Verpacken von pulverförmigen Körpern, wie Mehl, gestoſsener Zucker, ferner auch

Samen, Thee u.s.w., in für den Verkauf im Kleinen bestimmte

Papiersäcke, Düten, Schachteln u. dgl. haben John

Tickle in West-Bromwich und

Friedr. Leonardt in Handsworth, England, mehrere Apparate

angegeben, mit welchen die bisherige Handarbeit leicht und schnell zu verrichten und

namentlich dadurch, daſs mehrere Packete gleichzeitig behandelt werden, eine

wesentliche Billigkeit zu erzielen ist. Dabei können auch die zugefalteten Packete

oder Papiersäcke u. dgl. mit einem Firmenschilde o. dgl. beklebt werden.

Die hohe Leistungsfähigkeit der Apparate, welche die Billigkeit des Verpackens

sichert, wird erreicht durch eine reihenweise Behandlung der Papiersäcke u. dgl. Die

leeren Papiersäcke werden zuerst in einen leiterartigen Rahmen gelegt, darin

Quetschfalten beseitigt und dann der Rahmen einem Füllapparate (* D. R. P. Kl. 58 Nr. 33336 vom 6. Februar 1885) vorgegeben.

Die gefüllten Säcke werden dann in einem besonderen Apparate (* D. R. P. Kl. 58 Nr.

33463 vom 8. Februar 1885) zugefaltet und in einem

anderen Apparate wieder aus dem Rahmen ausgestoſsen und

auf einem endlosen Tragbande zu dem Aufklebeapparat für

die Firmenzettel (* D. R. P. Kl. 54 Nr. 33411 vom 20. Februar 1885) befördert.

Das Einlegen der Papiersäcke in den Leiterrahmen wird

vorgenommen, indem der letztere, wie aus Fig. 5 Taf. 34 zu

entnehmen ist, in ein schräg stehendes Winkelbrett gelegt wird. In demselben wird

der Rahmen b von der Leiste z gehalten. Die einzelnen Löcher des Rahmens b sind so groſs, daſs der ausgeweitete Papiersack dieselben genau ausfüllt, und die Hohe

des Rahmens ist so bemessen, daſs sie der Höhe der fertigen Packete entspricht. Die

in den Rahmen gesteckten leeren Papiersäcke c stehen

deshalb mit ihrem oberen Rande aus dem Rahmen b heraus.

Damit sich beim Einschieben der Papiersäcke die Bodenfalte derselben ordentlich

ausbreiten kann, ist der Rücken x des Winkelbrettes mit

Einschnitten y versehen, deren Breite etwas geringer

als die Lochweite des Rahmens ist, so daſs der eingeschobene Papiersack nicht weiter

als bis aus Ende des Loches im Rahmen b gelangen kann,

die Bodenfalte jedoch genügenden Raum zu ihrer Ausbreitung findet.

Der mit leeren Papiersäcken ausgestattete Rahmen wird nun in den Füllapparat (vgl. Fig. 9 bis 12 Taf. 34) gestellt.

Hier wird derselbe von einer senkrecht verschiebbaren Platte d gestützt, welche an beiden Enden mittels der unter einander durch eine

Handstange e1

verbundenen Hebel e ihre Bewegung erhält. Oberhalb der

Platte d befinden sich in einer Reihe angeordnete

Fülltrichter f, gegen welche der Rahmen b so hoch gestellt wird, daſs die Fülltrichter in den

vorstehenden Rand der Papiersäcke treten. In dieser Stellung wird der Rahmen dadurch

erhalten, daſs die stellbare Nase i1 des federnden Hebels i sich vor die Stange e1 legt und diese am Hochgehen hindert. Dabei kann

jedoch noch der Rahmen b eine rüttelnde Bewegung

erhalten, indem die Platte d nicht fest mit ihren

seitlichen Führungsstücken verbunden ist, sondern auf zwei sechseckigen Scheiben d1 (vgl. Fig. 10 und

12) ruht,

welche auf einer gemeinschaftlichen, von einem mit Kurbel versehenen Handrade

gedrehten Welle d2

sitzen. Auf der oberen ebenen Fläche der Fülltrichter f

ist ein getheilter Kasten g mittels der Handstange g3 verschiebbar; der

hintere Theil dieses Kastens g ist oben durch eine

Platte g1 verschlossen,

während der vordere Theil offen ist, jedoch am Boden einen seitlich verschiebbaren

Rost g2 besitzt. Die

Bewegung des Rostes g2

wird dadurch hervorgebracht, daſs die entsprechend abgeschrägten Endflächen

desselben sich zwischen am Gestelle vorstehenden Nasen führen.

Die zu verpackenden pulverförmigen Körper werden in einen Behälter a geschüttet und gelangen aus demselben bei

entsprechender Stellung des Kastens g (vgl. Fig. 9) in den

vorderen Theil desselben. Wird der Kasten g dann

vorwärts gezogen, so hebt die Platte g1 die weitere Entleerung des Behälters a auf. Zur Erzielung eines guten Abschlusses ist dabei

an dem Auslaufhalse des Behälters a ein eiserner Rahmen

a1 frei

verschiebbar, welcher sich durch sein Eigengewicht immer dicht auf die Platte g1 legt. Der Rahmen a1 ist nur durch einen

Leinwandschlauch a2 mit

der Behälterwand verbunden, so daſs das Entleeren des Behälters a staubfrei erfolgt. In vorgezogener Stellung des

Kastens g fällt die Menge des von dem vorderen Theile

aufgenommenen Pulvers durch die Trichter f in die

Papiersäcke c; die Bewegung des Rostes g2 beschleunigt das

Entleeren des Kastens g bei sich leicht ballendem

Materiale. Hat sich beinahe der ganze Inhalt des vorderen Theiles des Kastens g entleert, so werden mittels der durch eine Handstange verbundenen Hebel

h2 und der

Gelenkstangen h1 die

senkrecht geführten Stempel h niedergezogen; dieselben

treten durch die Fülltrichter in die Papiersäcke und pressen das aufgenommene Pulver

zusammen. Gegengewichte an den Hebeln h2 ziehen die Stempel h immer wieder nach oben zurück. Dieses Pressen kann

verschiedene Male erfolgen, auch nachdem der Kasten g

bereits zurück geschoben wurde (vgl. Fig. 9). Die Stellbarkeit

der Nase i1 läſst dabei

eine Regelung der Dichte der Papiersackfüllung zu.

Wird nach der Füllung die Stange e1 durch Zurückdrücken des Hebels i frei gemacht, so senkt sich die Platte d mit dem Rahmen b durch

ihr Eigengewicht und der letztere kann mit den fest steckenden gefüllten

Papiersäcken aus dem Apparate entnommen werden.

Der Rahmen mit den gefüllten Papiersäcken wird nun in den Zufalteapparat (Fig. 6 bis 8 Taf. 34) gestellt. Hier

wird der Rahmen b wieder von einer senkrecht in

gleicher Weise wie vorhin zu verschiebenden Platte k

gestützt und die Feststellung derselben erfolgt auch durch einen federnden

Klinkenhebel l. Der Rahmen b wird an den Stirnflächen zwischen zwei durch eine Stange verbundenen

Hebeln m (vgl. Fig. 8) gehalten und durch

Verdrehung dieser Hebel in einem feststehenden Kasten n

seitlich verschoben. An diesem Kasten sitzen drehbar auf beiden Seiten eine der

Papiersackzahl entsprechende Zahl Winkel q und oberhalb

des Kastens ist eine gleiche Zahl Querstäbe p in

Führungen p1

verschiebbar. Die Bewegung der Winkel q erfolgt

gemeinschaftlich durch mit einer Handstange verbundene Hebel q2, an welche die Verbindungsstangen

q1 für die Winkel

q mittels Gelenkstücken angeschlossen sind. Die

Verschiebung der Querstäbe p vermitteln in gleicher

Weise Hebel p2, welche

wieder durch Gelenkstücke mit den Verbindungstangen p3 der Stäbe p verbunden sind. Die vorderen Enden der Stäbe p sind zugespitzt und diese Spitzen treten beim Vorschieben der Stäbe in

entsprechende Löcher der gegenüber stehenden Kastenwand, wodurch die Stäbe p in dieser Lage gegen eine seitliche Verschiebung

gehalten werden.

Die Winkel q und die Stäbe p befinden sich beim Einsetzen des Rahmens mit den zuzufaltenden

Papiersäcken in zurückgezogener Stellung und ermöglichen dadurch das Einsetzen des

Rahmens b in den Kasten n.

Nun werden zuerst die Querstäbe p vorgeschoben, welche

zwischen die einzelnen vorstehenden Ränder der Papiersäcke c treten. Die darauf gegen einander geführten Winkel q pressen die Ränder von der Seite nieder und bilden so

die zwei ersten Falten (vgl. Fig. 6 und 8), wobei die an den

beiden übrigen Seiten vorstehenden Dreiecke des Randes an den Querstäben p Halt finden. Wird dann, nachdem die Winkel q wieder aufgeklappt sind, der Rahmen b seitlich verschoben, so falten die Stäbe p das eine Dreieck nieder (vgl. Fig. 7) und das andere Dreieck wird

dann, nachdem die Winkel p wieder niedergeklappt sind,

durch Rückschieben des Rahmens b auf gleiche Weise

umgefaltet.

Die zugefalteten Papiersäcke müssen nun aus dem Rahmen b

wieder entfernt werden und gelangen hierzu in den Ausstoſsapparat (Fig. 13 Taf. 34). Hier

wird der Rahmen b mit den feststeckenden Papiersäcken

c wieder auf einen mittels der Hebel o1 senkrecht zu

verschiebenden Kasten o gesetzt, dessen Boden das

bewegte endlose Tragband s bildet. An dem

Verbindungskopfe der Führungsstangen für den Kasten o

sind Stempel r im Abstande der Löcher im Rahmen b befestigt, welche Stempel auch eine der Lochtiefe

entsprechende Länge besitzen. Wird demnach der Kasten o

mit dem Rahmen b nach aufwärts bewegt, so stoſsen die

Stempel r die zugefalteten Papiersäcke c nach unten aus und diese fallen auf das Tragband s, um von diesem abgeführt zu werden.

Sollen die gefüllten Papierpackete noch mit einem Firmenzettel beklebt werden, so

führt das Tragband die Packete o. dgl. sofort zu dem Zettelbeklebeapparat (Fig. 14 bis 16 Taf. 34).

Hier kommen die Packete c in schräg stehende Rinnen a, in welchen dieselben zu ihrer Behandlung

hinabrutschen. Die abrutschenden Packetreihen werden in den hinter einander

angeordneten Rinnen immer absetzend aufgehalten, indem das unterste Packet

abwechselnd durch ein Heben der Rinne a von der Stange

b und von dem beweglichen Rinnenende a1 und der Stange b1 geklemmt wird. Auf

diese Weise kann immer nur ein Packet c in dem

Rinnenende abrutschen. Der Beklebeapparat besteht nun aus einer Reihe senkrecht

beweglicher Tische g, auf denen die Zettelstöſse

liegen, einer Reihe fahrbarer Tische e, welche mit

ihren unten vorstehenden Rändern e1 den Kleister o. dgl. aus den Behältern f unter Vermittelung von Auftrag walzen f1 erhalten und an die

Ränder der Zettel abgeben, sowie aus einer zweiten Reihe fahrbarer Tische d, auf welchen das Umhüllen der Packete mit den Zetteln

und Andrücken der Klebränder an das Papier vorgenommen wird.

Der Arbeitsvorgang in den einzelnen Abtheilungen des Apparates ist nun folgender: Es

wird zuerst der Tisch e über den Kleisterbehälter

geschoben. Beim Zurückziehen gibt die durch Reibung mitgenommene Walze f1 Kleister an die

unteren Tischränder e1

ab und die Bürste f2

verstreicht denselben und nimmt einen etwaigen Ueberschuſs weg. Steht der Tisch e dann genau über dem Tische g, so wird letzterer durch den Fuſstritt g1 in die Höhe bewegt und der Zettelstoſs gegen die

Klebränder e1 des

Tisches gedrückt; dabei bleibt der oberste Zettel an diesen Rändern hängen. Der

Tisch g wird darauf wieder niedergelassen und der Tisch

d unter den Tisch e

geschoben. Nun wird der mittels des Griffes k1 zu bewegende federnde Haken k niedergedrückt; derselbe erfaſst den Rand des an e1 hängenden Zettels

und hält den letzteren fest, so daſs dieser Zettel mit den bekleisterten Rändern

nach oben auf dem Tische d liegen bleibt, wenn der

Tisch e wieder ganz nach hinten geschoben

wird (vgl. Fig. 14). Indem eine Rolle am beweglichen Rinnenende

a1 auf einer

gebogenen Schiene e5 am

Tische e gleitet, senkt sich das Rinnenende a1 und das unterste

vorher geklemmte Packet c rutscht auf demselben herab,

während die Packetreihe nun von der Stange b

aufgehalten wird. Das abrutschende Packet c wird von

dem Haken l, welcher an einem drehbaren Hebel sitzt,

aufgefangen und fällt dann, wenn der Tisch d etwas

zurückgezogen wird, genau in die Mitte der Platte desselben. Der Haken l wurde vorher beim Rückwärtsschieben des Tisches e von dem Tischhaken e6 niedergezogen. Die Platte des Tisches d ist in der Mitte durchbrochen und in die Oeffnung

tritt ein besonderer Boden d1, welcher senkrecht von der Kurbel j aus

mittels auf der Achse i sitzender Arme bewegt werden

kann. Dieser Boden d1

wird nun herunter gelassen, so daſs das Packet in die gebildete Vertiefung fällt und

dabei den an den Rändern bestrichenen Zettel mit eindrückt. Dieses Gleiten des

Packetes c in die Vertiefung des Tisches d erfolgt nun entweder durch das Eigengewicht

desselben, oder das Packet c wird von den an Hebeln h1 mit einer Handstange

niedergezogenen Druckklötzen h eingepreſst (vgl. Fig. 16). Soll der Zettel, wie es meist gewünscht

wird, das ganze Packet umschlieſsen, so wird zuerst mittels des Winkelhebels ss1 die an dem rechten

Rande der Tischöffnung vorgesehene Rolle r etwas nach

links geschoben und dabei der rechte Rand des Zettels umgeschlagen und an das Packet

gedrückt; darauf wird durch Niederdrücken des Griffes s1 am Winkelhebel ss1 die Rolle r zurück und dann die linke Rolle r1 nach rechts gezogen, so daſs diese durch Abrollen

auf dem Packete auch den linken vorstehenden Rand des Zettels an das Packet drückt.

Durch ein Aufwärtsschieben des Bodens d1 wird das fertige Packet aus der Vertiefung des

Tisches gestoſsen und dann von Hand abgenommen.

Die Bewegung des Tisches e wird von den mit einer

Handstange e3

versehenen Hebeln e4,

welche an den am Tische e festen Schienen e2 angreifen, die

Bewegung des Tisches d durch die an demselben sitzende

Handstange t bewerkstelligt.

Tafeln