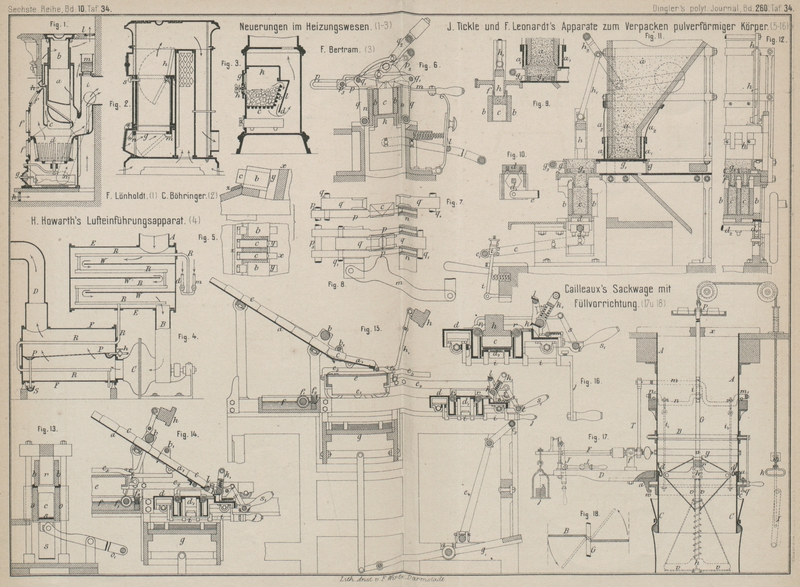

| Titel: | Gebrüder Cailleaux's Sackwage mit Füll- und Pressvorrichtung. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 557 |

| Download: | XML |

Gebrüder Cailleaux's Sackwage mit Füll- und

Preſsvorrichtung.

Mit Abbildungen auf Tafel

34.

Cailleaux's Sackwage mit Füll- und Preſsvorrichtung.

Zum Einfüllen von Getreide u. dgl. in Säcke und gleichzeitigem Abwiegen der letzteren

während der Füllung, um also gefüllte Säcke von bestimmtem Gewichte zu erhalten,

haben, ähnlich wie dies Ahsbahs (vgl. 1879 233 489) mit Hilfe einer gewöhnlichen Decimalwage

erreicht, Gebrüder Cailleaux in Gironville, Frankreich

(* D. R. P. Kl. 42 Nr. 32143 vom 18. November

1884) einen Apparat angegeben, bei welchem der Sack an einem mit einer

Wage verbundenen Schieberohre fest gemacht wird. Dieses Rohr steckt verschiebbar in einem festen, in

den Getreideboden reichenden Füllrohre und in dem letzteren ist eine Dreh klappe zum

Verschlieſsen angebracht, sowie bewegliche Druckplatten, welche zum Zusammenpressen des eingefüllten Getreides im Sacke

dienen.

Der Hauptbalken m der Wage umfaſst, wie in Fig. 17 Taf.

34 veranschaulicht ist, gabelförmig das Füllrohr A und

ist durch die Stange T mit dem Gewichtsbalken F verbunden. Die beiden Schenkel des Balkens m sind gekröpft und in der Mitte an dieselben mittels

der Schleifen i die Enden der Hebel n gehängt, deren andere Enden durch eine Schiene n1 fest verbunden sind,

in gleicher Weise, wie dies bei den Enden der Balken Schenkel durch die Schiene m1 der Fall ist. Diese

Verbindung sichert den Hebelpaaren eine gröſsere Steifigkeit gegen die

Unregelmäſsigkeiten der Gewichtswirkung auf dieselben. Das Schieberohr C ist durch vier Stangen i1 an den Hebeln m und n aufgehängt und der zu füllende Sack

wird an dem Rohre C mittels eines hinter dem Randwulste

umschnallten Riemens befestigt. Damit keine Getreidekörner zwischen den beiden

Rohren A und C

hindurchfallen, sind dieselben an ihrer Innenwand durch einen Ring d von Sackleinwand mit einander verbunden. Um eine

Drehung des Schieberohres C zu verhindern, sind vier

Bolzen q vorgesehen, welche durch entsprechende Löcher

eines am unteren Rande des Einfüllrohres A angenieteten

Ringes a und eines gleichen Ringes c am Rohre C reichen. In

dem Einfüllrohre A befindet sich ein bewegliches Kreuz

h an der Stange G

aufgehängt; letztere ist bei x und y geführt und an dem Kreuze sind die beiden

halbkreisförmigen Klappen v drehbar befestigt. Diese

Klappen stehen durch Schnüre mit einem lose auf der Stange G sitzenden Ringe u in Verbindung; zwischen

diesem Ringe u und dem Kreuze h ist eine Spiralfeder r auf die Stange G gesetzt. Diese Feder ist in zusammengepreſstem

Zustande durch volle Linien und in ausgedehntem Zustande durch punktirte Linien

dargestellt. In der ersteren Stellung ist die Stange G

in die Höhe gezogen, der Ring u legt sich an die

Führungsstrebe y an und die beiden Klappen v hängen nach abwärts, während bei der Abwärtsbewegung

der Stange in die andere Stellung die sich ausdehnende Feder r ein Anziehen der Schnüre und das Anlegen der Klappen gegen das Kreuz h bewirkt. Die Stange G

ist an einem über Rollen gehenden Seile aufgehängt, an dessen Ende ein Griff k zum Ziehen des Seiles befestigt ist. Anstatt eines

Griffes könnte auch eine Kurbel I, wie punktirt

angegeben, benutzt werden.

Damit die Drehung der Verschluſsklappe B (vgl. Fig. 18 Taf.

34) für das Füllrohr A, welche mittels einer an deren

Achse befestigten Kurbel bewirkt wird, durch die in der Mitte des Rohres A herabgehende Stange G

nicht gehindert ist, sind die beiden Hälften der Klappe B gegen einander versetzt und in der Mitte mit einer Oeffnung für die

Stange G versehen.

Beim Gebrauche der beschriebenen Sackwage stellt man, ehe der Sack an dem

Schieberohre befestigt wird, dieses letztere fest. Dies kann auf zwei verschiedene

Arten geschehen. Entweder man drückt mittels der in Fig. 17 punktirt

eingezeichneten Gabel J den Wagebalken F herab, wodurch das Schieberohr C gehoben wird und mit seiner oberen Flansche c sich gegen die untere Flansche a des Einfüllrohres anlegt, oder man hebt den Balken

mittels des drehbaren Armes J1, wie meistens bei Wagen üblich, wodurch sich das Schieberohr senkt, so

daſs der Ring c auf den Köpfen der Bolzen q oder auf den vorspringenden Rändern w des Ringes a aufruht.

Man bezweckt hierdurch die Schonung der Schneiden der Wage beim Füllen des Sackes.

Nachdem der letztere nach der Feststellung der Wage mit dem Schieberohre verbunden

ist, schiebt man das Laufgewicht am Wagebalken F so,

daſs ein etwas geringeres Gewicht als das bestimmte auf der Eintheilung des Balkens

gezeigt wird.

Nun öffnet man die Klappe B und läſst so lange Körner in

den Sack laufen, bis man glaubt, eine Füllung von nahezu dem gewünschten Gewichte zu

haben. Alsdann schlieſst man die Klappe B und hebt nun

die Gabel J oder dreht den Arm J1 herab, wodurch der Balken F frei wird. Indem man jetzt die Klappe B wieder ein wenig öffnet, läſst man so viel Korn

zulaufen, bis der Zeiger des Wagebalkens einspielt. Nachdem nun so allmählich das

genaue Gewicht erreicht wird, stellt man den Wagebalken wieder fest, so daſs das

Schieberohr C unbeweglich ist, und läſst jetzt das

Kreuz h auf das im Sacke befindliche Getreide fallen,

indem man den Griff k losmacht, so daſs das Gewicht des

Kreuzes h und der Stange G

zur Wirkung kommt. Bei jedem Falle legen sich die Klappen v selbstthätig an h an, um auf die ganze

obere Fläche des im Sacke befindlichen Kornes zu pressen und dasselbe so

einzudrücken, daſs die Zusammenbindung und der Verschluſs des abgewogenen Sackes

möglich ist. Um die Wirkung des Druckes zu verstärken, ist am oberen Ende der Stange

G ein Gewicht P

angebracht.

Da durch die plötzliche Einfüllung einer gewissen Menge Kornes oder sonstiger Waare

in den Sack eine Störung in dem Mechanismus der Wage herbeigeführt werden könnte, so

ist am Ende des Wagebalkens F eine Vorrichtung

angebracht, mittels welcher die Schwankungen des Wagebalkens gemäſsigt werden. Es

ist nämlich am Ende desselben ein Teller j angebracht,

während am Ende des Brettes D in kleinen Abständen

senkrecht über einander und über dem Teller j die

Scheiben z aufgehängt sind. Wenn nun der Wagebalken

beim Einfüllen in Schwingungen versetzt wird, so legen sich die Scheiben z nach einander in kleinerer oder gröſserer Anzahl auf

den Teller j, wodurch bis zu einem gewissen Grade die

nachtheilige Wirkung der genannten Schwingungen auf die Wage aufgehoben wird.

Tafeln