| Titel: | Ueber neuere Apparate für Zuckerfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 560 |

| Download: | XML |

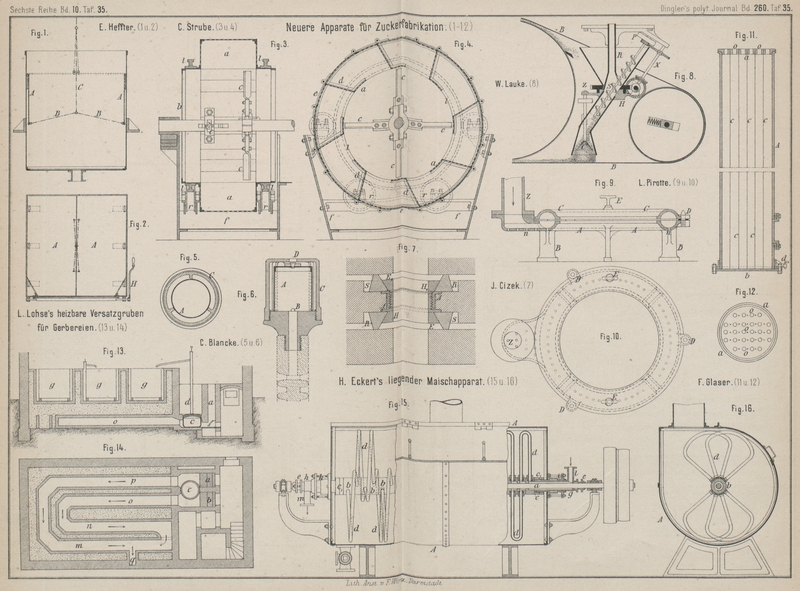

Ueber neuere Apparate für

Zuckerfabrikation.

(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes Bd.

258 S. 357.)

Mit Abbildungen auf Tafel

35.

Neuere Apparate für Zuckerfabrikation.

Bei der in Fig.

3 und 4 Taf. 35 dargestellten Rübenwaschmaschine

von C. L.

Strube in Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 34241 vom 19.

Juni 1885) werden die mittels Schwemme herangeschafften Rüben seitlich

bei b in die Trommel a

geführt. Diese ist mit nach innen offenen Fächern d von

Draht, durchlochtem Blech o. dgl. versehen, welche am äuſseren Umfange Klappen e tragen. Ferner befinden sich an den Seiten der

Trommel Laufkränze l, welche in Rollen r ruhen, um eine leichte Drehung der Trommel nach

rechts oder links hervorrufen zu können. Die Rollen sind in dem mit Wasser gefüllten

Kasten f gelagert und dienen gleichzeitig zur Führung

der Trommel.

Wird die Welle mit den Quirlen c in Umdrehung versetzt,

so werden die Rüben durch einander gerührt und es lösen sich die schweren Theile,

welche nach unten sinken und so in die unteren Fächer d

gelangen. Sollen die mit Steinen u. dgl. gefüllten Fächer d entleert werden, so dreht man die Trommel a

so, daſs die Fächer bis über den Rand des Wasserkastens f kommen, und öffnet alsdann die Klappen e.

Die angesammelten Steine können so während des Betriebes entfernt werden.

W. Lauke in Trendelbusch und W. Huch in

Hannover (* D. R. P. Nr. 34238 vom 23. April 1885) empfehlen, Schnitzelpressen mit selbstthätigem Zuführungsrumpfe zu

versehen. Der trichterförmige Rumpf R (Fig. 8 Taf. 35) trägt an

seinem verjüngten Ende das Schneckenrad Z, welches

mittels eines Vorgeleges X von der Riemenscheibe P aus auf seinem Sitze bei H und damit der Rumpf R selbst gedreht wird.

Die in den Rumpf R fallenden Schnitzel, welche als

träge Masse nicht weiter gleiten würden, werden durch die langsame Drehung der

Schnecke S so zugeführt, daſs sämmtliche auf den

Wandungen lagernden Massen nach einander unten ausgeschneckt werden. Stehen die

Drehungsgeschwindigkeiten von Schnecke und Rumpf bezieh. Trichter in einem passenden

Verhältnisse, so werden stets so viel Schnitzel fortgeschneckt werden, als durch die

Trichterdrehung seitlich nach der Schnecke zugeführt wird. Die gleichmäſsige

Vertheilung der Schnitzel auf das endlose Band B der

Presse erfolgt durch den rasch gedrehten gerippten Kegel C.

Nach J.

Cizek in Kwassitz, Mähren (* D. R. P. Kl. 58 Nr. 35160 vom 10. Juni 1885) werden die Kanalabdichtungen für Filterpressen durch elastische

Ringe bewirkt. Die Platte oder der Rahmen wird, wie aus Fig. 7 Taf. 35 zu ersehen

ist, auf beiden Seiten um die den Kanal bildende Oeffnung herum genügend tief

eingedreht, um Raum für die einzusetzenden Gummiringe R

zu schaffen. Im Inneren des Kanales befinden sich die verschraubten Ringe H und H1 welche zum Zwecke des Festhaltens im Kanäle mit

den Flanschen A versehen sind, die sich an die Platte anlegen. Die Form

der Ringe H und H1 ist derartig, daſs ihre vorderen Theile E bezieh. E1 Kegel bilden, welche die Dichtungsringe R in den Nuthen S

halten.

Für Filterpressen bringen C. W. Julius Blancke und Comp. in

Merseburg (* D. R. P. Kl. 58 Nr. 34530 vorn 15. März 1885) selbstthätig wirkende Entlüftungsventile zur Ausführung. Wie in Fig. 5 und 6 Taf. 35

veranschaulicht ist, befindet sich in einem oben mit einer Oeffnung D versehenen Gehäuse C ein

glockenförmiger Schwimmer A, welcher unten mehrere

Einschnitte B besitzt und oben eine Gummiplatte trägt.

Dieser Schwimmer bewegt sich innerhalb dreier Führungen (vgl. Fig. 5) in dem

übergeschraubten Gehäuse C.

Sobald die Auslaugeflüssigkeit in die Filterpresse eintritt, wird die in den

Riffelungen der Platten befindliche Luft nach oben in die Glocke A gedrängt, aus welcher sie durch die Einschnitte B um die Glocke herum und weiter durch die Oeffnung D ins Freie entweicht. Sobald alle Luft aus der Presse

entfernt ist, wird die Auslaugeflüssigkeit in die Glocke gedrängt, welche diese zum

Schwimmen bringt, wodurch die Oeffnung D geschlossen

wird. Wenn nach beendeter Auslaugung die Ablaufhähne an den Filterplatten geöffnet

werden, so hört der in der Presse befindliche Druck auf; in Folge dessen sinkt der

Schwimmer A und gestattet den Eintritt der Luft durch

die Oeffnung D. Die in den Riffelungen noch

zurückgebliebene Auslaugeflüssigkeit kann nun vollständig abflieſsen, wodurch man

ganz trockene Kuchen erhält.

E.

Heffter in Altjauer a. d. Neiſse (*

D. R. P. Nr. 34666 vom 30. Juni 1885) bringt zum Abheben der Schlamm- und Schaumdecke von Zuckersäften

in einer viereckigen Pfanne zwei siebförmige Platten oder Rahmen A (Fig. 1 und 2 Taf. 35) an, welche

mittels Ketten B verbunden sind. Wird die Kette C mittels einer anderen Kette, welche oben über Rollen

geführt wird, gezogen, so heben sich die Siebe A und

nehmen die punktirt angedeutete wagerechte Lage ein. Bei dieser Lage der Siebe kann

man mit einem Schlauche die Oberfläche der Siebe abspülen und den Schaum mit einer

Krücke entfernen. Zum besseren Entfernen des Schaumes kann an der einen Wand der

Pfanne eine Klappe angebracht werden, welche mittels des Hebels H geöffnet und wieder geschlossen wird.

Der von L.

J. Pirotte in Brüssel (* D. R. P. Nr. 34680 vom 15. September

1885) angegebene Apparat zur Einführung von

Kohlensäure in die mit Kalk geschiedenen Zuckersäfte besteht aus einer mit

Handhaben E (Fig. 9 und 10 Taf. 35) versehenen,

hohlen unteren Ringhälfte A, welche mit der

Kohlensäurezuleitung Z verbunden und auf den Füſsen B in den Saturateur eingestellt wird. Auf diese

Ringhälfte ist eine gleichfalls hohle Ringhälfte C

aufgesetzt und wird die obere auf der unteren Ringhälfte mittels der durch A geschraubten Stifte D

gehalten. Jeder der letzteren ist mit einem Bunde oder Ringe versehen, auf welchen

sich die obere

Ringhälfte aufsetzt, so daſs zwischen derselben und der unteren Ringhälfte ein

ringsum laufender engerer oder breiterer Spalt verbleibt, durch welchen die

Kohlensäure allseitig ausspritzt.

Die untere Ringhälfte ist ferner an der Unterseite mit Löchern n versehen, welche zum Austreiben des im Apparate

ausgefällten, oder sich demselben anhängenden Saturationsschlammes bestimmt sind und

gleichzeitig dadurch, daſs sie Kohlensäure in Strahlen gegen den Boden des

Saftbehälters ausspritzen lassen, jedes vorzeitige Setzen des Schlammes

verhindern.

Um nach F.

C. Glaser in Berlin (* D. R. P. Nr. 35116 vom 10. Oktober

1885) beim Krystallisiren von Kandiszucker

möglichst Krystalle in Stangen zu bekommen, sollen hohe cylindrische Gefäſse

verwendet werden. Der Deckel a (Fig. 11 und 12 Taf. 35)

und der Boden b des Gefäſses A können leicht abgenommen werden. Beide sind mit kleinen Löchern zur

Aufnahme der in senkrechter Richtung eingespannten Schnüre c versehen. Zum Eingieſsen des flüssigen Zuckers dienen die zwischen den

Fadenlöchern im Deckel angebrachten Oeffnungen o. Das

Gefäſs kann aus verzinktem Eisen, Kupfer, Messing oder einem sonst geeigneten

Materiale bestehen. Nach beendeter Krystallisation läſst man das Stürzel durch einen

nahe am Boden befindlichen Hahn d ab. Die Krystalle

werden, nachdem die Fäden am Deckel abgeschnitten sind, unten herausgenommen und die

Bodenstücke von dem losgeschraubten Boden einfach abgestoſsen.

Tafeln