| Titel: | Wilh. Lorenz's Schmiede- und Härteofen. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 10 |

| Download: | XML |

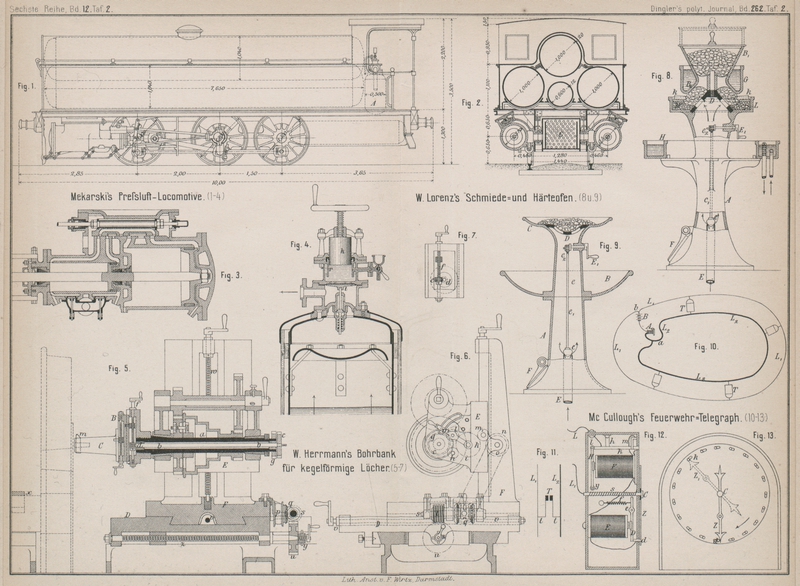

Wilh. Lorenz's Schmiede- und Härteofen.

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

W. Lorenz's Schmiede- und Härteofen.

Einen runden, freistehenden, zum Anwärmen von Eisenstücken für das Schmieden oder

Härten bestimmten Ofen, der seiner Form wegen von mehreren

Arbeitern gleichzeitig benutzt werden kann, ohne daſs sich diese im Wege

sind, und in welchem dem Feuer vorgewärmte Luft

zugeführt wird, hat Wilh. Lorenz in Karlsruhe (* D. R.

P. Kl. 49 Nr. 36309 vom 17. Januar 1886) ausgeführt.Derselbe war in der Ausstellung für Handwerkstechnik und Hauswirthschaft in

Karlsruhe 1886 vorgeführt. Dieser Ofen besitzt auſserdem noch die

Eigenthümlichkeiten, daſs das Feuer nach Bedarf durch Veränderung der Rostplatte

entweder in der Mitte oder am Umfange stärker brennend gemacht und ein kreisrundes

Feuer je nach Wahl der Rostform mit mehr oder weniger wagerechter bis senkrechter

Stichflamme erzielt werden kann.

Fig. 9 Taf. 2

stellt einen Ofen von einfacher Form mit einem an der hohlen Tragsäule A angebrachten kelchförmigen Kohlenbecken B und schalenförmigen Rostträger C dar. Der Rost D ist hier

beckenförmig gestaltet; derselbe kann leicht gegen andere Roste mit mehr oder

weniger stark hohlem oder auch erhabenem Becken und mit beliebig veränderten

Rostspalten ausgewechselt werden. Der Wind wird durch ein innerhalb der Säule A einmündendes Rohr E

eingeführt, steigt in derselben empor, den herabfallenden glühenden Kohlen- und

Aschentheilen entgegen, und wird durch diese vorgewärmt. Die Zuströmung des Windes

wird durch das Kegelventil e geregelt, welches mittels

der Stange e1 und eines

Excenterzapfens e2 von

der Handkurbel E1 aus

bewegt wird. Die Klappe F am Fuſse der Säule A dient zum Herausnehmen der herabgefallenen Asche und

Schlacke.

Für Massenfabrikation zum Ausglühen bezieh. zum Erwärmen von Gegenständen behufs

Härtens u.s.w. wird dem Schmiedefeuer die in Fig. 8 Taf. 2 dargestellte

Form gegeben. Um dabei dem Feuer noch sicherer ringsum die gleiche Richtung geben

und gleichzeitig die Kohle beständig und gleichförmig im Kreise dem Feuer zuführen

zu können, ist die Anordnung getroffen, daſs über dem hier kegelförmig, mit

abgestumpfter Spitze nach oben gerichteten Roste D ein

Kohlenfülltrichter B1

von gröſserer oder geringerer Höhe angebracht ist. Derselbe ist unten mit einer der

Neigung des Rostes angepaſsten Erweiterung B2 versehen, welche dazu dient, die aus dem

Fülltrichter beständig herabrutschenden Kohlenstückchen gegen das willkürliche

Ueberstürzen über den äuſseren Feuerrand zu schützen und die ringförmigen

Stichflammen in genau vorgeschriebener Weise gegen die zu erwärmenden Körper k zu leiten. Die Entfernung zwischen Unterkante,

Fülltrichter und Lagerplatte M für die zu erwärmenden

Gegenstände kann beliebig geändert werden, um die Flamme wagerecht bis fast senkrecht wirken zu

lassen, und zwar wird zweckmäſsig, je wagerechter die Flamme wirken soll, ein um so

steilerer Rost eingesetzt, während bei einer nach oben gerichteten Flammenwirkung

ein mehr ebener Rost angewendet wird. Nach Bedarf kann auch die Chamotteausfütterung

L mit der Lager platte M höher oder niedriger gelegt werden, je nachdem die Form der zu

erwärmenden Gegenstände dies verlangt. Die beispielsweise in Fig. 8 dargestellte

Anordnung ist namentlich zum Erwärmen der Köpfe von Stahlgeschossen k geeignet, die dann gehärtet werden.

Der Fülltrichter B1 kann

noch mit einem Wasserbehälter G versehen werden, dessen

Wasser dazu dient, die unterste Kante dieses Behälters, welche mit der Stichflamme

in Berührung kommt, gegen Verbrennen zu schützen. An der Säule A kann gleichzeitig ein ringförmiger Wassertrog H angebracht sein, in welchem beständig kaltes Wasser

strömt, so daſs die zu härtenden Gegenstände ununterbrochen in frischem Wasser

abgekühlt werden können.

Die Arbeit mit derartigen Oefen geschieht in der Weise, daſs, nachdem die zu

erwärmenden Gegenstände rings um das Feuer gleichmäſsig angeordnet sind, der

Arbeiter dem Winde durch Heben des Ventiles e den

Zutritt gestattet, wonach er die sich dann bildende Stichflamme mit leichtester Mühe

gegen alle Stücke in genau gleicher Weise und Richtung ohne weiteres Zuthun nur

durch weiteres Drehen an der Kurbel E1 wodurch eine kräftige oder schwache Windzuführung

herbeigeführt wird, richten und regeln kann.

Tafeln