| Titel: | Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 49 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

261 S. 497.)

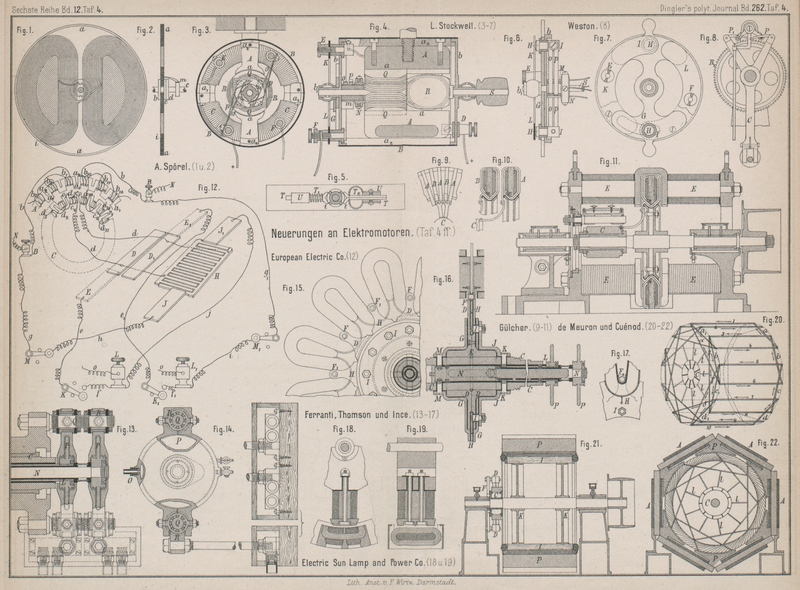

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 4.

Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

Alb. Spörel in Breslau (* D. D. P. Nr. 28952 vom 28.

März 1884) bezweckt in dynamo-elektrischen bezieh. magnet-elektrischen Maschinen die

Nutzbarmachung der Foucault'schen Ströme, welche entstehen, wenn eine Kupferscheibe

zwischen entgegengesetzten Magnetpolen sich dreht, und die bisher nicht nutzbar

gemacht werden konnten, da sich immer Kreisströme bildeten.

Der in einer Scheibe i (Fig. 1 und 2 Taf. 4) spiralförmig

über einander gewickelte Draht, dessen Windungen ähnlich den Foucault'schen Stromwegen gewählt sind, soll zwischen zwei sich gegenüber

liegenden, entgegengesetzten Magnetpolen hindurchgeführt werden, um die dabei in

demselben inducirten Ströme zu gewinnen. Die Scheibe i

besteht aus zwei oder mehreren, aus übersponnenem Kupferbande von rechteckigem

Querschnitte hergestellten Spiralen. Die Mitte der Spiralen bleibt frei oder wird

aus Hartgummi gebildet. Diese Spiralen sind unter einander verbunden und so

gewickelt, daſs immer nur ein Strom entstehen kann. Die

Spiralen werden durch den eisernen Ring a zusammen

gehalten und mit Hilfe der 3 Scheiben b, c und d auf der Achse e

befestigt; b und d sitzen

mit Nuth und Feder auf der Achse, während c lose auf

derselben, aber durch 4 Stellschrauben fest an die Spiralen gedrückt ist. Die

Scheibe i ist in einem eisernen Gestelle gelagert und

oben und unten von den Schenkeln je eines hufeisenförmigen Stahl- oder

Elektromagnetes möglichst eng umschlossen. Diese Magnete bestehen aus hufeisenförmig

gebogenen, reihenweise über einander gelegten, in Schuhen befestigten Stahldrähten.

Jeder Schuh trägt auf der inneren Seite eine kreisabschnittförmige Platte, welche so

angeordnet ist, daſs sie bei jeder Umdrehung der Scheibe i die Mitte jeder Spirale 2 mal bedeckt. Die Pole der beiden über einander

liegenden Magnete sind entgegengesetzt und die beiden Pole eines jeden Magnetes

stehen so dicht an einander, daſs sich die Scheibe i

noch frei dazwischen bewegen kann. Auf der Achse e

befindet sich noch auſser der Antriebscheibe der getheilte Ring m (Fig. 2) mit zwei

Schleiffedern. Je nachdem die beiden Enden der Spirale an zwei Ringe mit

Schleiffedern oder an einen getheilten Ring mit Schleiffedern greifen, entstehen bei

Drehung der Scheibe i entweder Wechsel- oder

gleichgerichtete Ströme.

Der von L W. Stockwell in Cleveland, Nordamerika (* D.

R. P. Nr. 28925 vom 9. Januar 1884) angegebene Elektromotor soll die gröſste

Leistung bei einer gegebenen elektromotorischen Kraft liefern; es wird bei demselben

die Drehung der Ankerwelle durch beständige, gleichartige

Einwirkung der feststehenden Magnete auf den Anker hervorgebracht, nicht

durch abwechselnde Anziehung und Abstoſsung. Auſserdem kann man den Anker in beliebiger Richtung umlaufen lassen und denselben

anhalten, indem man den Anker stromlos macht, wo dann die feststehenden Magnete als

Bremsen wirken.

Die feststehenden, im Querschnitte kreisförmigen Magnete A (Fig.

3 und 4 Taf. 4) werden von Bodenscheiben b des

Gehäuses B getragen; ihre Pole a ragen nach einwärts. Die Verbindung mit dem Gehäuse erfolgt mit Hilfe

der Endstücke a1 (Fig. 3), welche

mit den Endscheiben b verbolzt sind; auſserdem wird der

Magnet durch die nichtmagnetischen Stangen a2 gestützt, welche den Magnetpolen gegenüber mit dem

Magnete und dem Gehäuse verbunden sind. Die Polschuhe a

treten beiderseits etwas über die in gewöhnlicher Weise um den Kern des

feststehenden Magnetes ausgeführte Wickelung C hervor;

ein Ende dieser Drahtspule ist mit der am Gehäuse sitzenden Klemmschraube D verbunden, zu welcher der Draht vom positiven Pole

der den Strom für den Elektromotor liefernden Batterie oder sonstigen Stromquelle

führt; das andere Ende jener Spule ist dagegen mit der Klemmschraube E an der vorderen Gehäusewand verbunden. An letzterer

befindet sich eine zweite Klemmschraube F, welche den

vom negativen Pole der Batterie kommenden Draht aufnimmt. Sämmtliche Klemmschrauben

sind vom Gehäuse isolirt. Die vordere Bodenscheibe b

des Gehäuses trägt eine nach auſsen vorspringende Nabe b1 , welche sowohl als Lager für die

Motorachse, als auch für die drehbare Umschalterplatte G dient, die an ihren beiden gegenüber stehenden Enden mittels der

isolirten Bolzen oder Schrauben I (Fig. 6 und 7 Taf. 4) die

Contactknöpfe H trägt. Diese Bolzen treten durch

gekrümmte Schlitze in der Bodenscheibe b nach innen und

tragen hier die Contactbürsten. Die isolirten Klemmschrauben E und F tragen die halbkreisförmigen

Contactplatten K und L.

Die Enden der Contactplatten K und L liegen so dicht bei einander, daſs, wenn die

Umschalterplatte G derart gedreht wird, daſs die

Contactknöpfe H zwischen die Enden der Contactplatten

kommen, diese Platten an beiden Enden gegen die Knöpfe drücken. In dieser Stellung

geht dann der Strom durch die Spulen der festen Magnete auf folgendem Wege: Von der

positiven Klemme D durch die Spulen der festen Magnete

zur Klemme E, durch die Contactplatte K, den Knopf H zu der

anderen Contactplatte L, zur Klemmschraube F und zum negativen Pole der Batterie. Bei dieser

Stellung wird der Strom natürlich von den Bürsten abgelenkt, es geht kein Strom

durch die Ankerspulen und der Motor steht still.

Die Ankerachse S, welche sich innerhalb des von den

radialen Polschuhen der festen Magnete gebildeten Kreises dreht, trägt nahe an einem

Ende, gerade innerhalb des Endstückes b, einen Ring M aus Vulkanit, auf welchem die leitenden

Stromsammlerstücke m und n

(Fig. 3)

angeordnet sind. Von diesem Ringe M wird überdies an

seinem den Ankerspulen zugewendeten Ende eine isolirende Flansche N getragen. Die Bürsten oder Federn o und p, welche an dem

isolirten, durch die Bodenscheibe b hindurchragenden, die Contactknöpfe

H tragenden Bolzen I

befestigt sind, schleifen auf dem Sammelringe. Die Welle S trägt zwei Ankermagnete Q und R, deren Kerne senkrecht auf der Achse und auf einander

stehen und mit ihrer gröſsten Breite parallel zur Achse bezieh. zur Längenrichtung

der Kerne der festen Magnete liegen. Die Pole dieser Ankermagnete sind so

verbreitert, daſs sie im Querschnitte einen Kreisbogen bilden und sich dicht an den

ebenso gebogenen Polschuhen a der festen Magnete

vorüber bewegen. Die Ankermagnete Q und R sind in gewöhnlicher Weise gewickelt; die Enden der

Wickelungsdrähte des ersteren gehen nach den Sammelstücken n, die des letzteren nach den gleichen Stücken m.

Dreht man die die Bolzen I tragende Umschalterplatte G, so kommen die Bürsten o

und p in die der Figur 3 entgegengesetzte

Lage zu den Sammelstücken, wodurch gleichzeitig der Contact der Knöpfe H und der Platten K und

L gewechselt wird. Hierdurch wird die Polarität der

Ankermagnete Q und R, also

auch die Umdrehungsrichtung des Motors umgekehrt. In der Mittelstellung dagegen, wo

die Knöpfe H mit den Platten K und L in Berührung treten, wird der Strom

von den Ankerspulen abgeleitet, geht aber doch noch durch die Wickelung der festen

Magnete, so daſs derselbe hemmend auf den magnetischen Anker einwirkt und diesen zum

Stillstande bringt.

Wie aus Fig. 3

ersichtlich, sind die Bürsten o gerade, die Bürsten p dagegen an ihren Enden so gebogen, daſs sie an o vorbeigehen. Hierdurch entstehen zwei

Berührungspunkte jedes Bürstenpaares, wodurch während einer Umdrehung eine

gleichmäſsige Einwirkung der festen Magnete auf die beiden Ankermagnete erzielt

wird. Wenn nämlich beispielsweise, wie in Fig. 3 und 4 angenommen, die Pole des

Ankermagnetes Q den Polen des festen Magnetes gegenüber

stehen, so ist die Spule des ersteren vollständig ausgeschaltet, weil zwischen den

Bürsten o, p und den Stücken n keine Berührung stattfindet. Der Ankermagnet Q setzt demnach der Einwirkung des festen Magnetes auf den zweiten

Ankermagnet R den geringsten Widerstand entgegen und

dieser empfängt den ganzen Strom. Dreht sich aber der Anker um etwa 25° weiter, so

kommen die Bürsten p in Berührung mit den Stücken w, während die Bürsten o

noch mit m in Berührung sind. Der Strom wird getheilt,

geht durch die Spulen beider Ankermagnete, welche nun der gleichzeitigen Einwirkung

der festen Magnete ausgesetzt sind, so daſs die gröſste Leistung erzielt wird. Geht

der Anker noch weiter, so kommen die Pole des Magnetes R den festen Magneten gegenüber, die Bürsten o gehen von m auf n über, der Magnet R ist ausgeschaltet, so

daſs der ganze Strom durch den anderen Ankermagnet Q

geht.

Eine eigentümliche, in Fig. 5 Taf. 4 dargestellte

Form der Bürsten ist noch zu erwähnen. Die Bürsten

bestehen aus dem quadratischen oder cylindrischen, in den isolirenden Haltern U sitzenden Schafte T,

mit den gabelförmigen

Köpfen t, welche an dem Sammelringe schleifen und durch

Spiralfedern, wie bei T1, oder elliptische Federn, wie bei T2, gegen denselben gedrückt werden. Um jeden Theil

einer Bürste genau einstellen zu können, empfiehlt es sich, den Schaft derselben in

der Längenrichtung zu trennen, wie auf der rechten Seite der Figur 5 angedeutet

ist.

Die European Electric Company in New-York (* D. R. P.

Nr. 20515 vom 18. Januar 1882) will behufs Erhöhung der Leistung den feststehenden

Magnetkern und den kreisenden Inductorkern so anordnen,

daſs sämmtliche Drahtwickelungen des letzteren während

ihrer Drehung zwischen den feststehenden Elektromagneten gleichmäſsig wirksam werden. Die neue Dynamomaschine soll nach Wunsch Wechselströme oder gleichgerichtete Ströme erzeugen.

Bei Hervorbringung der ersteren ist die leitende Verbindung zwischen den

Drahtwickelungen der feststehenden, durch einen Batteriestrom von auſsen erregten

Elektromagnete und denen des Inductors unterbrochen; während bei Erzeugung gleich

gerichteter Ströme diese beiden Drahtwickelungen in leitender Verbindung stehen,

wogegen die Verbindung der feststehenden Elektromagnete mit der äuſseren Batterie

aufgehoben ist. Dieser doppelte Zweck wird durch Verschiebung der mit dem

Stromwender in Verbindung stehenden Contact- oder Schleiffedern und der dieser

Verbindung entsprechenden Umschaltung des Stromes erreicht. Fig. 12 Taf. 4 bietet

eine schematische Skizze des Stromlaufes mit der Stellung der Schleiffedern für

eingeschalteten Stromwender, nebst punktirt gezeichneten Schleiffedern für

ausgeschalteten Stromwender.

Der Kern A des feststehenden Elektromagnetes besteht am

besten aus einem einzigen Stücke Schmied- oder Guſseisen und ist in 20 durch die

inneren Verbindungstücke a1 zusammenhängende Abtheilungen a2 getheilt, welche auf diese Weise die Kerne von

ebenso viel Elektromagneten bilden, deren Wickelung überall in demselben Sinne

durchgeführt ist. Die inneren und äuſseren Enden jeder dieser Spiralen sind so mit

einander verbunden, daſs ein dieselben durchlaufender Strom seine Richtung bei jedem

folgenden Drahtbündel wechselt. So ist z.B. das äuſsere Ende der Wickelung b1 mit dem äuſseren

Ende der benachbarten Wickelung b2 und das innere Ende der letzteren mit dem inneren

Ende der folgenden Wickelung b3 verbunden. Das äuſsere Ende von b3 aber ist wieder mit

dem äuſseren Ende von b4 verbunden u.s.f. bis zu der neben b1 liegenden letzten Wickelung b20. Die inneren Enden

der Wickelungen b1 und

b20 gehen nach den

auf den Ständern sitzenden Klemmschrauben B. Bei dieser

Art der Verbindung besitzen die mit ungeraden Zahlen bezeichneten Wickelungen alle

dieselbe Stromrichtung, während die mit geraden Zahlen bezeichneten die

entgegengesetzte Stromrichtung haben. In Folge dieses Stromlaufes bilden die

einzelnen, mit Draht umwickelten Abtheilungen des feststehenden Kernes A mit ihren nach innen gekehrten Sehenkeln ebenso viele

Elektromagnete, deren gleichnamige Pole in den Schenkeln dicht neben einander liegen

und durch das Polstück a1 verbunden sind. Der elektrische Strom geht durch den einen Draht b in die Spiralen des feststehenden Kernes und tritt,

nachdem er dieselben alle durchlaufen hat, durch den anderen Draht b wieder aus. Je nachdem die Spiralen nach der einen

oder anderen Richtung um den Kern A gewickelt und die

Enden derselben mit einander verbunden werden, wird dieselben der elektrische Strom

in der einen oder in der anderen Richtung durchlaufen. Dieser so gebildete

feststehende Magnet wird von zwei auf der Grundplatte befestigten Ständern getragen;

die Klemmschrauben B sind von letzteren isolirt.

Im Inneren dieses feststehenden Elektromagnetes kreist der Inductor C, dessen Kern ebenfalls 20 Abtheilungen enthält,

welche aus den nach auſsen gerichteten radialen Schenkeln c2 mit den inneren Verbindungsstücken c1 bestehen. Ueber

letztere ist nun wieder zwischen den Schenkeln c2 die Drahtwickelung gelegt und zwar überall in

derselben Richtung; die inneren und äuſseren Enden dieser Spiralen sind in derselben

Weise verbunden wie beim feststehenden äuſseren Magnete A. Es bildet daher dieser Inductor ebenfalls 20 Elektromagnete, deren

gleichnamige Schenkel c2 an einander liegen und durch die Polstücke c1 verbunden sind. Natürlich wechselt die

Polarität dieser Elektromagnete während der Drehung des Inductors beständig. Der

eine Draht d geht vom inneren Ende der Wickelung d1 nach einem auf der

Inductorachse sitzenden Metallringe D, während das

innere Ende der Wickelung d20 mit einem zweiten auf dieser Achse sitzenden Metallringe D1 durch den anderen

Draht d verbunden ist. Die beiden Ringe D und D1 sind sowohl von einander, als auch gegen die Achse

isolirt; auf denselben ruhen die von metallenen Stützen gehaltenen Schleiffedern

oder Bürsten E und E1 , welche mit den Drähten e verbunden sind. Diese Stützen sind von den die Lager der Achse bildenden

Armen des feststehenden Elektromagnetes isolirt. Die Drähte d führen weiter von den Ringen D und D1 nach einer der

beiden Metallplatten des auf der Achse sitzenden Stromwenders H. Diese beiden Platten sind kammförmig ausgestanzt und

greifen mit ihren Zinken oder Fingern in einander; doch sind dieselben sowohl von

einander, als auch gegen die Achse und von den Ringen D

und D1 isolirt. Jede

Platte hat halb soviel Finger, als der Ankerring Abtheilungen besitzt. Die

Schleiffedern E und E1 können bis zur Berührung mit den Stromwendern,

also in die Lage J bezieh. J1 gebracht werden. Der Kern des

Inductorringes wird aus einer groſsen Anzahl dünner, von einander isolirter

Eisenblechscheiben gebildet, welche durch Bolzen zusammen gehalten werden und mit

Hilfe einer Nabe, deren Arme in die Zwischenräume der Schenkel c2 eingepaſst sind, auf

der Achse von C befestigt werden. In Folge der

Zusammensetzung des Inductorkernes aus dünnen Scheiben, im Gegensatze zu dem aus dem

Ganzen hergestellten feststehenden Kerne, wird ersterer sehr leicht magnetisirt und entmagnetisirt, was

besonders wesentlich ist, wenn die Maschine als Motor benutzt wird, weil der im

Kerne des feststehenden Elektromagnetes verbleibende, wenn auch nur geringe

remanente Magnetismus, sofort einen schwachen Inductionsstrom in den Spiralen

erzeugt, sobald sich der Anker in Bewegung setzt.

Um einen fortdauernd gleichgerichteten Strom zu liefern, müssen die Umschalter M und M1 den Stromkreis schlieſsen, während K und K1 geöffnet sind. Der in den Spulen des Inductors

erzeugte elektrische Strom geht dann mit Hilfe der Drähte d nach den beiden Platten des Stromwenders H,

welcher die Wechselströme in einen Gleichstrom umwandelt. Der Strom geht dann durch

die Bürste J, den Draht h,

den Umschalter M, die Drähte g und b nach den Spulen des feststehenden

Elektromagnetes; nachdem der Strom dieselben durchlaufen hat, geht derselbe durch

Draht g1, Umschalter

M1 und Draht i in die Leitung o, deren

anderes Ende durch den Draht j mit der Bürste J1 in Verbindung steht.

Durch die Drähte N und mittels der Klemmschrauben B wird ein besonderer Batteriestrom in die Windungen

des feststehenden Elektromagnetes geleitet, so daſs bei Drehung des Inductors in

seinen Spiralen Inductionsströme entstehen. Führt man dagegen bei derselben Stellung

der Umschalter M und M1 den äuſseren Batteriestrom durch die Leitung o ein, so kann die Maschine als Motor benutzt werden.

Um Wechselströme zu erzeugen, bringt man die Bürsten aus der Stellung J bezieh. J1 in die punktirt gezeichneten Stellungen E und E1, d.h. man schaltet den Stromwender H aus, die Ringe D und D1 dagegen ein. Dazu

öffnet man die Umschalter M und M1 und schlieſst durch Drehung von K und K1 den Strom zwischen e,

f und e1, f1. Durch die Drähte

N wird der Batteriestrom in die Wickelungen des

feststehenden Magnetes geleitet. Die in den Spulen des Inductors erregten Ströme

gehen dann durch die Drähte d, die Ringe D und D1, die Bürsten E und

E1, die Drähte e und e1, durch die Umschalter K und K1

sowie die Klemmschrauben L und L1 in die Leitungen o zur beliebigen Verwendung.

Hopkinson's Verbesserungen der Edison'schen Dynamomaschine beziehen sich nach dem Scientific American Supplement, 1884 * S. 6929 einerseits auf die Elektromagnete, andererseits auf den Anker. Bei den ersteren ist es namentlich die Anwendung

eines groſsen starken Eisenkernes für jeden

Schenkel, statt der früher benutzten zwei oder drei runden Eisenstäbe, deren jeder

mit Draht umwickelt war. Die Maschine erhält dadurch die bereits in D. p. J. 1884 254 * 469

skizzirte mehr gedrungene Form. Zugleich führte Hopkinson die Umwickelung der Magnete mit Draht von quadratischem

Querschnitte ein, wodurch der Wickelungsraum besser ausgenutzt wird als bei rundem

Drahte. Bei der Construction des Ankerkernes sind die die einzelnen Eisenscheiben

desselben zusammenhaltenden Längsbolzen beseitigt und durch groſse Muttern ersetzt,

welche auf die Welle

aufgeschraubt sind. Die früher verwendeten Bolzen und Endscheiben bildeten einen

besonderen Stromkreis, in welchem schädliche, nur eine nachtheilige Erhitzung

herbeiführende Nebenströme kreisten. Ferner werden die Mittellöcher in den

Eisenscheiben des Ankerkernes möglichst klein gemacht, um bei demselben Durchmesser

mehr Eisen im Kerne zu haben. Durch diese Verbesserungen ist es möglich geworden,

daſs z.B. die frühere 150 Lampen-Maschine jetzt für 250 Lampen ausreicht. Das neue

Modell der letzteren Gröſse hat einen Anker von 255mm Durchmesser mit 0,02 Ohm Widerstand kalt und 17 Ohm Widerstand in den

Magneten.

R. J. Gülcher in Biala (vgl. 1882 245 283. 1884 254 466) verbesserte besonders

die Wickelung der Feldmagnete, um eine gleichbleibende

Spannung an den Klemmschrauben zu sichern. In seiner 4poligen Maschine sind 8

Magnetkerne zu wickeln. Jeder derselben erhält eine Nebenschluſsspule von dünnem

Drahte und über dieser eine Hauptspule von starkem Drahte. Die ersteren 8 Spulen

sind dann hinter einander geschaltet und als Nebenschluſs zu den Polklemmen, wogegen

die 8 Hauptspulen parallel geschaltet sind. Der beabsichtigte Zweck wurde namentlich

bei kleineren Maschinen sehr gut erreicht, indem z.B. eine solche auf 65 Volt

berechnete Maschine bei einem äuſseren Strome von 36 bis 88 Ampère genau 65 Volt,

bei 105 Ampère 64 Volt und bei 130 Ampère 63,5 Volt ergab. Gröſsere Maschinen

lieferten nicht so befriedigende Ergebnisse.

Gülcher's Dynamomaschine für galvanoplastische Zwecke unterscheidet sich von den für

Beleuchtungsanlagen besonders durch den Anker. Derselbe besteht, wie in Fig. 9 bis 11 Taf. 4

veranschaulicht ist, aus einem aus mehreren Theilen verleimten flachen Holzringe als

Kern, der an beiden Seiten mit mehreren schwachen, von einander isolirten Ringen von

Holzkohlenblech bekleidet ist, welche letztere mittels durchgehender Nieten mit dem

Holzkerne verbunden sind. Der hölzerne Kern springt jedoch sowohl nach innen, als

auch nach auſsen über die Eisenringe vor und diese vorstehenden Theile sind mit

einer gröſseren Anzahl Ausschnitten versehen, in welche die aus Fig. 9 und 10 ersichtlichen

Kupferstäbe eingelegt sind. Je zwei dieser Kupferstangen A und B bilden zusammen eine Spule; das

innere Ende der Stange A ist an einem in den Holzkern

eingelassenen Kupferstücke befestigt, welches bis B

reicht. Die Stange A ist nun 2 mal in der Richtung von

links nach rechts um den Holzkern gewickelt; das innere Ende der Stange B schlieſst sich ebenfalls an das erwähnte Kupfer stück

an; doch ist die Stange B selbst von rechts nach links,

aber ebenfalls 2 mal um den Holzkern gewickelt. Die äuſseren Enden der beiden

Stangen sind mit dem Stromsammler C verbunden, der nach

Fig. 11

innerhalb der Ständer der Maschine liegt. In den so gebildeten beiden Theilen der

Spule hat der Strom dieselbe Richtung. Der so hergestellte Anker wird durch 2

Scheiben getragen, von

denen die eine auf der Welle festgekeilt ist, während die zweite durch Schrauben mit

dieser verbunden wird. Durch die Kegelform des äuſseren Randes dieser Scheiben wird

der Ankerring selbst festgehalten. Es sind 8 Magnetspulen E vorhanden, welche mit Hilfe eines Umschalters entweder sämmtlich hinter

einander, oder in zwei gleichen Gruppen parallel geschaltet werden können. Bei der

ersten Schaltungsweise lieferte die Maschine, welche sich s. Z. nach Engineering, 1884 Bd. 38 * S. 423 auf der Londoner

Gesundheitsausstellung 1884 befand, bei 800 Umgängen in der Minute einen Strom von

1700 Ampère und 5 Volt. Jede Spule hatte 80 Windungen Draht von 8mm Dicke mit 0,1 Ohm Widerstand; der Strom geht

durch dieselben in Reihen von 50 Ampère. Sind die Spulen zu zwei Stromkreisen

vereinigt, so geht durch jeden derselben der doppelte Betrag vom Strom.

Fig. 1., Bd. 262, S. 56Die Victoria-Dynamomaschine der Anglo-American Electric Light Corporation ist eine von

Mordey abgeänderte Schuckert'sche Flachringmaschine, weiche sich

namentlich durch die Polstücke von den früheren Maschinen dieser Art unterscheidet

und sowohl mit 4, als auch mit 8 Polen ausgeführt wird. Entsprechend den von Prof.

S. Thompson an älteren Maschinen gemachten

Beobachtungen, daſs die weit umfassenden Polstücke derselben zu falscher Induction

Veranlassung geben, hat Mordey jedes der Polstücke auf

etwa 30° des Umfanges beschränkt, während dieselben sich in radialer Richtung auf

den ganzen Anker erstrecken. Diese aus Guſseisen hergestellten Polstücke sind auf

die Weicheisenkerne der Magnete aufgegossen. Der Anker der Maschine gleicht mehr dem

Pacinotti'schen als dem Gramme'schen Ringe; er besteht aus am Umfange gezahnten Ringen von

Holzkohlenblech, welche sowohl elektrisch, als auch magnetisch sorgfältig von

einander isolirt sind, wobei auch die Verbindung derselben durch Längsbolzen

vermieden ist. (Vgl. oben S. 54 Hopkinson's

Verbesserungen an Edison's Maschinen.) Zwischen die

Zähne dieser Ringe sind die Drahtspulen gewickelt. Diese Maschinen haben nur zwei

Bürsten, zu welchem Zwecke Mordey diejenigen

Bogenstücke der Ankerspulen unter einander verband, welche hinsichtlich der Pole

gleiche Stellung haben, und diejenigen Stäbe des Sammlers in metallische Verbindung

brachte, welche dasselbe Potential besitzen. Es sind also bei der 4 poligen Maschine

die gegenüber liegenden Stäbe des Sammlers verbunden und die beiden Bürsten sind 90°

von einander entfernt.

Textfig. 1 ist ein Diagramm der Potentiale am Sammler;

bei a liegt die positive, bei b die negative Bürste. Die Victoria-Dynamomaschine ist selbstregulirend,

indem jeder Magnet mit Doppelspule gewickelt ist; die innere dient für den

Hauptstrom, die äuſsere für den Nebenstrom.

Bei den von derselben Gesellschaft gebauten 8 poligen Maschinen kommen nach dem Scientific American Supplement, 1884 * S. 6930

ebenfalls nur 2 Bürsten zur Anwendung; der Ankerring hat 120 Abtheilungen, so daſs

zwischen jedem Pole sich 15 derselben befinden; jede Abtheilung des Sammlers ist mit

der um 90°, 180° und 270° entfernten verbunden.

B. E. Crompton's Verbesserungen der Bürgin'schen Dynamomaschine (vgl. 1882 245 * 283) beziehen sich zunächst auf den Anker, indem er statt der ursprünglich angewendeten,

aus Eisendraht gewickelten, quadratischen Ringe, welche neben einander auf der Achse

sitzen, solche von sechsseitiger Form mit 6 Spulen anwendete, dabei gleichzeitig die

Zahl dieser Ringe auf 10 erhöhend, so daſs der Anker aus 60 Abschnitten besteht.

Auch die ursprüngliche schraubenförmige Anordnung wurde verlassen und die Eisenmasse

in den sechsseitigen Ringen vermehrt. Zu gleicher Zeit wendeten Crompton und Kapp die

gemischte Wickelung der Magnete an. Eine weitere Abänderung des Ankers besteht

darin, daſs die 10 schmalen Ringe durch 4 breite Ringe ersetzt wurden, so daſs auch

der Sammler jetzt nur 24 Theile statt der bisherigen 60 erhielt. In den neuesten

Maschinen verwendet Crompton indeſs auch einen

cylindrischen, aus dünnen Ringen von Holzkohlenblech hergestellten Anker, ähnlich

dem Pacinotti'schen Ringe. Bei der Wickelung der

Magnete ist die Spule für den Hauptstrom unmittelbar auf den Eisenkern, die für den

Nebenstrom auf erstere gewickelt, also entgegengesetzt der Gramme'schen und Gülcher'schen Methode.

Ferranti, Thomson und Ince

haben ihre Dynamomaschine (vgl. 1884 254 * 476) in

mehrfacher Hinsicht verbessert und bei Gelegenheit der Gesundheitsausstellung zu

London 1884 eine für 1000 Lampen bestimmte, von der Hammond

Electric Light Company in London ausgeführte derartige Maschine

ausgestellt. Dieselbe wird, wie auch die früheren Maschinen, durch eine besondere

Siemens'sche Dynamomaschine erregt. Die allgemeine

Anordnung und namentlich auch die der Magnete ist dieselbe wie früher; an jeder

Seite des Gestelles befinden sich 24 Magnetkerne angegossen, über welche die aus

3mm,5 starkem, doppelt über sponnenem Drahte

über besonderen Formen vorher gewickelten Spulen geschoben sind. Die 48 Spulen sind

parallel geschaltet. Der erregende Strom hat 30 Ampère. Die in 470mm langen Phosphorbronzelagern laufende Stahlachse

ist hohl, um einerseits das Gewicht zu verringern, andererseits um die Hauptleiter

nach dem auſserhalb liegenden Stromsammler zu führen. Die Achse hat in den Lagern

114mm Dicke. Fig. 15 bis 17 Taf. 4

zeigen die Einrichtung.

Die hohle Ankerachse C nimmt zwei concentrische

Kupferleitungen auf, mit welchen sämmtliche Kupferstreifen des Ankers elektrisch

verbunden sind. Auf der Achse C ist mit Hilfe von Nuth

und Feder die aus 2 Theilen bestehende Scheibe D

befestigt, deren beide Hälften durch Schrauben zusammengehalten und gegen den

Centrirungsring E gedrückt werden. Die Scheibenhälften

D haben halb soviel (also 6) Arme, als der Anker

wellenförmige Biegungen besitzt, und an jedem derselben wird die nach innen

gerichtete Biegung der Wickelung durch eine Schraube F

(Fig. 16)

gehalten. In Fig.

15 und 16 ist die Isolirung aller einzelnen Theile von einander durch schwarze

Linien angedeutet. Auſserhalb der Scheibe D, aber von

dieser isolirt, befindet sich dann noch die zweitheilige Hülse G mit 6 Armen, welche den durch die innere Nabe D nicht bereits gesicherten Einbiegungen des Ankers

entsprechen. Die Verbindung ist hier durch Nieten und Stehrollen F1 hergestellt und zwar

ist eine um die andere mit einer Folge der Enden der Kupferstreifen der

Ankerwickelung verbunden, wodurch die Hülse G einen Weg

für den Strom nach den Sammlern bildet. Die andere Folge der Enden jener

Kupferstreifen ist in gleichen Abständen mit dem metallenen, sternförmigen, den Kern

der Ankerwickelung bildenden Ringe H verbunden (vgl.

Fig. 17).

Die Arme dieses Sternes H sind in gleicher Höhe mit den

Nieten F1

abgeschnitten; der Strom geht daher von dem Sterne H

durch die Bolzen I in die Hülse J, von hier durch die Bolzen K zu der

Kupferröhre L, an deren Ende eine der Sammelscheiben

P aufgesetzt ist. Der andere Stromtheil geht, wie

bereits erwähnt, durch die Hülse G, die Bolzen M zu dem inneren Leiter N

und durch diesen nach der zweiten Sammelscheibe P.

Diese beiden Leiter L und N sind zunächst durch Elfenbeinstücke in richtiger Entfernung gehalten und

dann ist eine geeignete, nichtleitende Masse in den Zwischenraum gepreſst, so daſs

beide ein sehr festes Ganze bilden. Die Schleifen des Ankers sind von 8

Kupferstreifen von 9mm,5 Breite und 1mm,5 Dicke gewickelt, mit 0mm,5 starken Zwischenlagen von vulkanisirter

Faser. Jeder Streifen ist etwa 28m,5 lang und

macht 4 vollständige Wickelungen. Der Widerstand des Sternes beträgt 0,0062 Ohm

zwischen den Sammelscheiben. Bei 600 Umdrehungen in der Minute beträgt die

elektromotorische Kraft an den Klemmen 110 Volt; 10 Volt werden auf Verluste in den

Leitungen gerechnet; diese Grenze kann durch den erregenden Strom der Siemens'schen Dynamomaschine inne gehalten werden.

Die wichtigste Neuerung an der beschriebenen Maschine ist jedenfalls die Art und

Weise, wie Ferranti einen vollständigen Contact

zwischen den Sammelscheiben und den zu den Lampen führenden Hauptleitungen

herstellt. Bei allen Bürsten und ähnlichen diesem Zwecke dienenden Vorrichtungen

wird durch das Vorhandensein der wenn auch noch so dünnen Oelschicht zwischen

Sammler und Bürste ein nicht unwesentlicher Widerstand in den Stromkreis eingeführt

und die Veranlassung zur Funkenbildung an den Bürsten gegeben. Um dies zu vermeiden,

füllt Ferranti den Zwischenraum zwischen den Sammlern

und Leitungen mit einer unter Druck stehenden Quecksilberschicht aus und erhält so

eine groſse Contactfläche bei geringstem Widerstände. Die Einrichtung dieser Sammler ist aus Fig. 13 und

14 Taf. 4

ersichtlich. Die Sammler sind vollständig aus Eisen und Stahl hergestellt und

bestehen jeder aus einer Scheibe P, welche auf den

beiden oben erwähnten concentrischen Leitern L und N (Fig. 16) aufgesetzt sind

und in einem ausgebohrten Kasten kreisen, ohne dessen innere Fläche zu berühren.

Diese Kasten sind auf den Büchsen R befestigt, welche

auf den am Hauptlager sitzenden Bolzen Q stecken,

jedoch durch Elfenbeinbüchsen von diesem isolirt sind. Die eine Büchse R hat eine seitliche Verlängerung (vgl. Fig. 14), welche durch

eine Kupferstange mit den im Fuſsboden liegenden Hauptleitungen verbunden ist. Das

Quecksilber wird von einem Gefäſse bei O in die Kasten

der Stromsammler eingeführt, wo es sich, sobald die Maschine in Ruhe ist, am Boden

sammelt und durch einen Hahn abgezogen werden kann. Wenn sich die Sammelscheibe P dreht, wird das Quecksilber mitgenommen und durch die

Centrifugalkraft nach dem Umfange der Scheibe getrieben, wo es zwischen dieser und

dem Kasten eine dünne Haut bildet; der Druck, unter welchem das Quecksilber steht,

wird an einem Standglase gemessen. Mit 80mm

Druckhöhe kann vollkommener Contact ohne Reibung erzielt werden.

Die Schmierung der Lager ist bei dieser Maschine ebenfalls eigenthümlich und erfolgt

aus einem seitwärts höher stehenden Oelgefäſse, von welchem Röhrchen nach den zu

ölenden Stellen geführt sind. Auf denselben sitzen kurze Glasröhren, über denen sich

ein Regulirventil befindet, welches so gestellt wird, daſs das Oel tropfenweise

durch das Glas abflieſst. (Vgl. Engineering, 1884 Bd.

38 * S. 333.)

Die sogen. „Clerc and Bureau Dynamo“, welche die Electric Sun Lamp and Power Company in London auf der

Gesundheitsausstellung 1884 vorgeführt hat, besitzt Aehnlichkeit mit der Gramme'schen Wechselstrommaschine. Auf der Hauptachse

der Maschine ist eine 12seitige Nabe befestigt für die 12 radial stehenden

Magnetkerne, welche in den aus Engineering, 1884 Bd. 38

* S. 353 entnommenen Schnittfiguren 18 und 19 Taf. 4 dargestellt sind. Die Bolzen

dieser Kerne sind, wie ersichtlich, durch Muttern in der Nabe befestigt. Die nach

auſsen stehenden Pole der Magnetkerne sind abwechselnd Nord und Süd; dieselben

werden durch eine besondere Siemens'sche Dynamomaschine

erregt, deren Strom durch Bürsten auf die Sammelringe am Ende der Achse übertragen

wird und durch innere Leiter nach den Magneten geht. Der Inductionsstrom wird in

feststehenden Spulen erzeugt, die eine Art feststehenden Gramme'schen Ring bilden. Jede derselben ist auf einen eisernen Kern (Fig. 19)

gewickelt, welcher nicht vollständig vom Wickelungsdrahte bedeckt wird, sondern mit

seinen umgebogenen Enden frei liegt und so dem inducirenden Einflüsse der kreisenden

Magnete unmittelbar ausgesetzt ist. Jeder Kern ist mit 2 hölzernen Seitenstücken,

welche die Flanschen der Spule bilden, und mit einem hölzernen Mittelstücke

versehen, welches die Spule in 2 Theile scheidet. Diese Holzstücke springen über die Enden der

Spulen vor und sind an bogenförmigen Endstücken befestigt, welche zusammen einen von

den Ständern der Maschine getragenen Ring bilden. Die Enden der Spulen sind nach

einem Sammelbrete geführt, wo sie nach Wunsch geschaltet werden können. Die

Anordnung der feststehenden Spulen gestattet, mit Leichtigkeit eine Veränderung in

der Spannung und Stromstärke vorzunehmen, da die Spulen hinter einander, parallel

oder gemischt geschaltet, oder auch zu verschiedenen unabhängigen Gruppen vereinigt

werden können, so daſs man Glühlicht- und Sonnenlampen gleichzeitig speisen kann.

Die ausgestellte Maschine machte 600 Umgänge in der Minute und erzeugte einen Strom

von 12 Ampère mit 1200 Volt.

Fig. 2., Bd. 262, S. 60Obgleich die neueren Dynamomaschinen von Weston (vgl. 1884 253 * 483) keine wesentlichen

Aenderungen aufweisen, mag hier noch ein selbstthätiger

Regulator erwähnt werden, welcher besonders da angewendet wird, wo die

Geschwindigkeit sehr leicht wechselt, und der darauf beruht, durch Nebenschluſs

einen geeigneten Betrag an Strom in die Spulen der Feldmagnete zu schicken, um die

Gleichmäſsigkeit des magnetischen Feldes zu erhalten. Dieser Regulator enthält, wie

nach dem Engineer, 1884 Bd. 58 * S. 300 aus Textfig. 2 zu entnehmen, einen Elektromagnet M im Hauptstromkreise, welcher auf den durch die Feder

S abgezogenen Anker m

wirkt. Die Scheibe D wird von dem Triebwerke aus in

Drehung versetzt und veranlaſst dabei eine schwingende Bewegung eines dreiarmigen

Hebels C (vgl. Fig. 8 Taf. 4), welcher

die Klinken P und P1 trägt, die für gewöhnlich auf den entsprechenden

Schalträdern R bezieh. R1, jedoch ohne einzugreifen, ruhen.

Sobald aber durch Zunahme des Stromes der Anker m

angezogen wird, greift die eine Klinke in ihr Rad, dessen drehende Bewegung sich

derart auf den Arm J überträgt, daſs mit Hilfe der auf

einem Stromsammler gleitenden Contacte j ein Widerstand

in den Stromkreis der Feldmagnete eingeschaltet wird. Hat der Strom seine normale

Stärke wieder erlangt, so tritt die Feder S in

Thätigkeit und der andere Schaltkegel gelangt mit seinem Rade in Eingriff, wodurch

der Widerstand allmählich wieder ausgeschaltet wird.

Van Depoele construirt nach Engineering, 1884 Bd. 38 * S. 435 den Ankerkern seiner

Dynamomaschine aus schmiedeisernen Stangen, welche parallel zur Achse an dem inneren

und äuſseren Umfange mehrerer schmiedeiserner Ringe aufgenietet sind, so daſs

dadurch ein cylindrischer Körper entsteht, welcher in geeigneter Weise mit der Achse

verbunden wird. Die Kerne der Feldmagnete bestehen ebenfalls aus Schmiedeisen;

dieselben haben rechteckigen Querschnitt mit stark abgerundeten Ecken und sind in

geeigneter Weise mit den halbkreisförmigen Polstücken, zwischen welchen der Anker

kreist, verbunden. Die gröſseren Maschinen sind mit einem besonderen Erreger für die

Magnete versehen und es wird, um bei Dynamomaschinen für 20 bis 40 Lampen constanten

Strom zu erhalten, eine gemischte Wickelung des Ankers in Verbindung mit zwei

verschiedenen Stromsammlern verwendet. Ein Theil der Spulen ist mit dem kleineren

Stromsammler verbunden und dient allein zur Erregung der Feldmagnete, während die

übrigen Spulen mit dem gröſseren Stromsammler in Verbindung sind und den Hauptstrom

geben. Die Bürstenhalter sitzen auf einem Ringe, der entweder von Hand oder

selbstthätig mit Hilfe eines Stromregulators eingestellt werden kann.

A. de Meuron und Cuénod in Genf, Schweiz (* D. R. P. Nr.

29836 vom 6. November 1883) ordnen die gewöhnlich rechteckig gestalteten Magnete A (Fig. 21 und 22 Taf. 4)

ihrer Dynamomaschine in Vielecksform um den Anker an;

die gleichnamigen Pole zweier benachbarter Magnete stoſsen in den Ecken des

Vieleckes zusammen und werden durch die die Vielecksecken ausfüllenden, die

Ankertrommel auf etwa ¾ ihres Umfanges umgebenden Polstücke P verbunden. Die Ankertrommel selbst besteht aus Scheiben K, auf deren Umfang eine isolirende Masse I aufgetragen ist, über welche dann Eisendraht oder ein

anderes magnetisches Material gewickelt ist. Auf dieser Drahtunterlage, welche die

Wirkung des magnetischen Feldes verstärken soll, sind die Drähte 1, 2, 3 u.s.w. (vgl. Fig. 20 Taf. 4) parallel

zur Achse aufgelegt, welche durch die Drähte a, b, c..,

α, β, γ.. und a1, b1, c1.. nach einem gewissen Systeme verbunden sind. So

ist z.B. der Leiter 4 an dem einen Ende der Trommel

durch den Draht a mit dem auf derselben Trommelseite

liegenden Ende des Leiters 1 verbunden. Das auf der

anderen Trommelseite liegende Ende von 1 ist durch

Draht α mit dem Leiter 6

verbunden, während 6 wiederum an der anderen Seite

durch den Draht b, welcher auf derselben Seite wie a liegt, verbunden wird; ferner steht 3 mit 8 durch Draht β wieder auf der Seite von α in Verbindung u.s.w. Wie aus Fig. 20 zu ersehen ist,

kann der Wickelungsdraht, bevor derselbe von 1 nach 6 geführt wird, noch ein oder mehrere Male durch die zu

a parallele Sehne a1 nach 4 zurückgeführt

werden. Die Entfernung der Leiter 1 und 4, 6 und 3 u.s.f. bestimmt

sich nach der Zahl der Magnete, beträgt also hier ⅙ des Umfanges, während sich die

Entfernung zwischen 1 und 6,

3 und 8 nach der Zahl der Bogenstücke des

Stromsammlers C richtet, und ist hierdurch die Anzahl

der Gruppen bedingt, zu

welchen die Leiter vereinigt sind. Jede dieser Gruppen ist durch ein von den

Verbindungsdrähten α, β, γ.. ausgehendes Stück l mit dem einen Bogenstücke des Stromsammlers

verbunden. Auf letzterem schleift ein System von Bürsten D, deren Halter an einem auf dem Lager drehbaren Sterne F befestigt sind. Durch Verschiebung dieses Systemes um

⅙ Umdrehung kann die Stromrichtung umgekehrt werden.

Die Leiter können, statt parallel zur Achse, auch radial angeordnet sein und dann

wird die Trommel durch eine Scheibe von groſsem Durchmesser ersetzt. Die

Verbindungsdrähte a, b, c.. sind dabei auf der einen

Seite dem äuſseren Umfange nach, auf der anderen Seite in einer gewissen Entfernung

von der Achse und die Magnete dann in diesem Falle zu beiden Seiten der Ankerscheibe

angeordnet.

(Schluſs folgt.)

Tafeln