| Titel: | Schrauben- und Dampfumsteuerung für Locomotiven. |

| Autor: | M. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 62 |

| Download: | XML |

Schrauben- und Dampfumsteuerung für

Locomotiven.

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Schrauben- und Dampfumsteuerung für Locomotiven.

Um dem Locomotivführer die Handhabung der Steuerung, welche besonders beim Verstellen

während schneller Fahrt groſse Kraftanstrengung erfordert, zu erleichtern, wird

schon seit langer Zeit für schwere Maschinen statt des Umsteuerhebels eine

Schraubenspindel zur Bewegung der die Coulisse hebenden oder senkenden Stange

verwendet. Im letzten Jahrzehnte sind auch verschiedene Dampfumsteuerungen

aufgetaucht, bei welchen die Expansionskraft des Dampfes durch eine

Flüssigkeitsbremse gehemmt und so auch die Feststellung der Steuerung in jedem

beliebigen Punkte ermöglicht wird.Vgl. Stirling 1876 219 * 108. Pennsylvania-Eisenbahn

1882 244 * 179. Henszey 1882 244 * 264.

Diese Umsteuerungen haben jedoch den Uebelstand, daſs die Umstellung der Steuerung

bei kalter Maschine, wenn also kein gespannter Dampf vorhanden ist, entweder gar

nicht, oder nur mühsam nach Umstellung einer Auslösevorrichtung bewerkstelligt

werden kann.

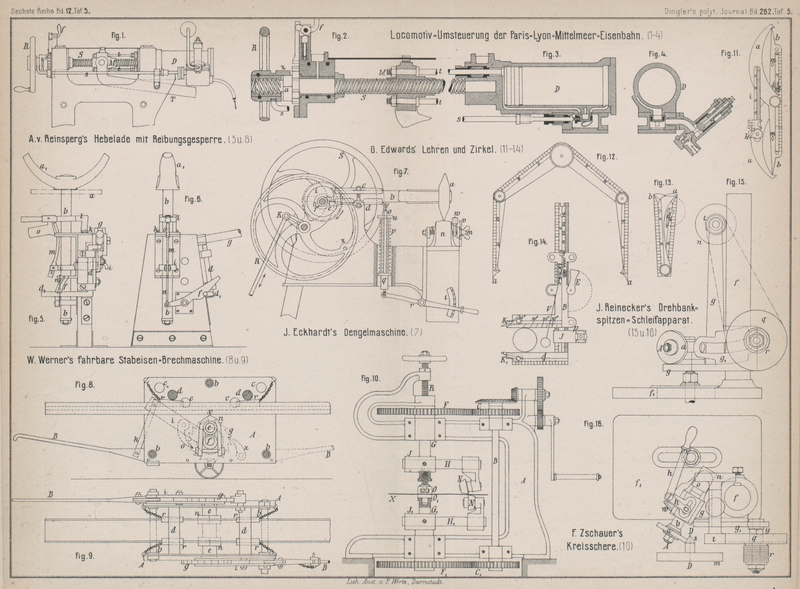

Die in Fig. 1

bis 4 Taf. 5

dargestellte und bei der französischen Paris-Lyon-Mittelmeer-Eisenbahn seit dem J. 1880 an mehr als 1000

Locomotiven ausgeführte Anordnung ist von diesem Fehler vollständig frei und damit

sowie ihrer Einfachheit und Handlichkeit halber allen anderen Dampfumsteuerungen

überlegen.

Wie aus der Gesammtanordnung Fig. 1 hervorgeht, ist die

Stange T, welche die Verdrehung der Steuerwelle

bewirkt, in der üblichen Weise an der Spindelmutter befestigt und kann unmittelbar

jederzeit mit Hilfe des Kurbelrades R von Hand

verstellt und letzteres dann mittels der Falle f gegen

Selbstdrehung gesichert werden. Gleichzeitig ist jedoch die Mutter M mit den zwei excentrisch eingesetzten Kolbenstangen

t eines Dampfcylinders D verbunden, welcher durch die längs der Schraubenspindel bis zur verlängerten Nabe des

Kurbelrades R geführte Schieberstange s gesteuert wird.

Wird das Kurbelrad R vorwärts gedreht, so verschiebt

sich dasselbe zunächst etwas nach vorwärts und bewegt hierdurch den Steuerschieber

in derselben Richtung, wodurch hinter dem Kolben Dampf eintritt und auf die

Spindelmutter in der gewünschten Richtung einen Zug ausübt. Ganz ähnlich wird bei

umgekehrter Drehung des Kurbelrades R der Schieber nach

links verschoben und auf die Mutter M ein Druck

ausgeübt. Ist der Dampfdruck so geregelt, daſs die Zugkraft des Kolbens gerade den

Widerstand der Steuerung überwindet, so hat der Führer nichts weiter zu thun, als

durch die Drehung der Spindel dem Bewegungsbestreben der Mutter zu folgen, und

thatsächlich wird dies so vollständig erreicht, daſs ein schwacher Anstoſs an das

als Schwungrad thätige Kurbelrad R genügt, um

vollständig umzusteuern, während selbstverständlich eine mäſsige Bremsung des

kreisenden Rades R die Spindelmutter zum Stillstande

bringt, da das Gewinde weitaus nicht steil genug ist, um eine Drehung lediglich

unter dem Zuge des Umsteuerkolbens zuzulassen.

Die Einzelheiten der Vorrichtung sind aus Fig. 2 bis 4 ersichtlich. Die zur

Steuerung erforderliche Verschiebung des Kurbelrades wird dadurch bewerkstelligt,

daſs dasselbe nicht fest auf der Spindel S sitzt,

sondern auf einem steilen Gewinde und die Spindel S

erst dann mitnimmt, wenn ein von der Radnabe vorstehender Zahn z an einen Vorsprung a der

Spindel anstöſst. Diese Vorsprünge, von denen einer bei der Rechtsdrehung, der

zweite bei der Linksdrehung in Wirksamkeit tritt, sind so angeordnet, daſs der

Hilfskolben bereits umgesteuert ist, wenn die Spindel bei der Drehung mitgenommen

wird.

Aus Fig. 4 ist

das Druckverminderungsventil ersichtlich, bestehend aus einem kleinen

Durchgangsventile, welches mit einem durch Federspannung belasteten Kolben verbunden

ist. Das Ventil stellt sich selbstthätig so ein, bis der Dampfdruck oberhalb

desselben so weit vermindert ist, daſs der Federspannung das Gleichgewicht gehalten

wird; die Federspannung wird durch eine mittels Gegenmutter versicherte

Stellschraube vom Führer so lange (auf ungefähr 3at) gestellt, bis der oben geschilderte Zustand völliger Ausgleichung

erreicht ist. Eine übermäſsige Spannung würde selbstverständlich die Wirkung der

Einrichtung vernichten. Bei neuen Ausführungen wird statt des unter der Feder

spielenden Kolbens eine federnde Platte aus concentrisch gewelltem Messingblech

verwendet, was sich vollständig bewährt, da nur Bewegungen von einigen Millimeter

vorkommen.

M.

Tafeln