| Titel: | J. E. Reinecker's Drehbankspitzen-Schleifapparat. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 68 |

| Download: | XML |

J. E. Reinecker's

Drehbankspitzen-Schleifapparat.

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Reinecker's Drehbankspitzen-Schleifapparat.

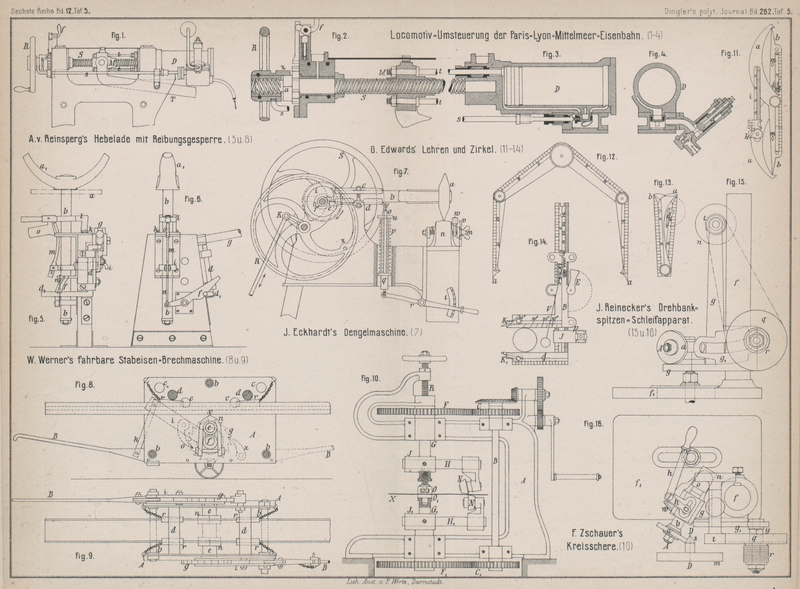

Einen Apparat, welcher die Spitzen von Drehbänken unter beliebigen Winkeln ohne

Zuhilfenahme des Drehbanksupportes anzuschleifen gestattet, hat J. E. Reinecker in Chemnitz (* D. R. P. Kl. 49 Nr.

36186 vom 29. Oktober 1885) ausgeführt. Dieser Apparat ist in Fig. 15 und 16 Taf. 5

dargestellt. Das Gestell desselben ist von einer Säule f gebildet, welche mittels ihrer Grundplatte f1 auf der Drehbankwange festgeschraubt

werden kann. Der ganze Schleifapparat ist entlang der Säule f verschiebbar und durch Klemmschrauben in beliebiger Höhenlage

feststellbar. Hierdurch ist es möglich, die Spindel A

der Schleifscheibe a in gleiche Höhe mit der

Drehbankspitze s zu bringen. Die Drehung des

Schleifapparates um die Säule f ist durch Nuth und

Feder verhindert, so daſs jedesmal, wenn die Kanten der rechtwinkligen Fuſsplatte

f1 parallel bezieh.

rechtwinklig gekreuzt zu der Drehbankspindelachse DD liegen, auch das Gestell g des

Schleifapparates die gleiche Richtung zur Drehbankspindel hat.

Der Antrieb der Schleifscheibe erfolgt unmittelbar durch die Mitnehmerscheibe m der Drehbank und zwar entweder, indem man die Scheibe

m mit der ledernen Antriebsrolle r durch einen Riemen o. dgl. verbindet, oder indem man

r und m als

Reibungsräder mit einander arbeiten läſst. Durch Drehung von r wird das offene Riemengetriebe q, t bewegt,

welches mittels eines theilweise geschränkten Riementriebes n, o die Schleifscheibenspindel A treibt.

Letztere ist zur Veränderung des zu schleifenden Spitzenwinkels um eine senkrechte

Achse dreh- und feststellbar und in der wagerechten Ebene durch die

Drehbankspindelachse wegen der Anstellung der Schleifscheibe a senkrecht zu ihrer Richtung verschiebbar. Einer ungleichmäſsigen

Abnutzung der Schleifscheibe wird durch eine mittels eines Hebels h ausführbare Hin- und Herbewegung der Lagerbüchse b, in welcher die Schleifscheibenspindel A unverschiebbar lagert, vorgebeugt. Die Eintheilung

w dient zum Einstellen der um eine senkrechte Achse

drehbaren Platte der Büchse b, um bei verschiedenen

Drehbänken genau ein und denselben Spitzenwinkel herstellen zu können. In einem

Bogenschütze g1 ist die

Achse der Scheiben q und r

verstellbar und durch die Schraubenmutter y

festklemmbar, so daſs man

den Scheiben m und r

innerhalb gewisser Grenzen beliebigen Abstand geben bezieh. verschieden groſse

Scheiben m anwenden kann. (Vgl. 1873 208 * 3.)

Tafeln