| Titel: | Ueber Neuerungen an Erdölbrennern. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 73 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes Bd. 260

S. 175.)

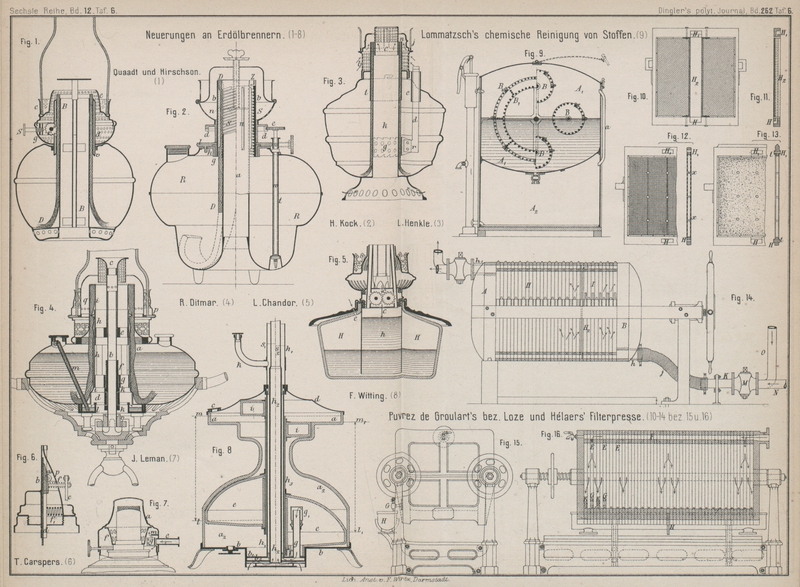

Mit Abbildungen auf Tafel

6.

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

Eine erhöhte Aufmerksamkeit wird neuerdings den Erdöllampen

mit Rundbrennern und centralem, durch den Oelbehälter reichendem

Luftzuführungsrohre (vgl. Schuster und Baer

1886 260 * 178) geschenkt. Die Verbesserungsvorschläge

beziehen sich meistens auf die Dochtbewegung.

Bei der in Fig.

1 Taf. 6 dargestellten Lampe von Quaadt und

Hirschson in Berlin (* D. R. P. Nr. 35249 vom 20. Februar 1885) wird der

Docht unabhängig von dem eigentlichen Brenner auf das innere Luftzuführungsröhr

B aufgesteckt. Alsdann schraubt man den Brenner auf den

Vasenring v, indem die Hülse d über den Docht geschoben wird. Der Brenner besteht aus der Dochthülse

d, der unteren Galerie g, einer Regulirvorrichtung für die Dochtschraube und dem Cylinderhalter

c mit der Brennerkappe e. An die Dochthülse d ist ein Bügel

angelöthet, welcher, um eine wagerechte Verschiebung zu gestatten, in Längsschlitzen

die Achse s aufnimmt. Mit dieser Achse sind die

Triebrädchen r und ein zweiter Bügel fest verbunden,

welcher durch eine an demselben befestigte Schraube S

vor- und zurückgeschoben werden kann, wobei die Achse s

der Bewegung folgen muſs. Die Dochthülse ist an entsprechender Stelle mit einem

Ausschnitte versehen, welcher die Triebrädchen r an den

Docht gelangen läſst. Die Triebrädchen r können also

mittels der Regulirschraube S mehr oder weniger an den

Docht angepreſst und letzterer durch die Achse s auf-

und niedergeschoben werden. Will man den Brenner abnehmen, so werden die

Triebrädchen mittels Schraube S gänzlich zurückgezogen,

so daſs sie mit dem Dochte nicht mehr in Berührung stehen.

Bei der Rundbrennerlampe von R.

Ditmar in Wien (* D. R. P. Nr. 35592 vom 19. Juli 1885), welche, wie Fig. 4 Taf. 6

zeigt, in den Korb eines Gehänges eingesetzt ist, erfolgt die Bewegung des Dochtes

a durch Drehen der nach unten verlängerten hohlen

Tragspindel b für den Flammentheiler c durch Vermittelung der Kuppelung v. Der Träger b ist in den

Lagern d, e fest geführt und mit dem Gewinde f versehen, welches beim Drehen die Mutter g mit dem Dochthalter h

auf- und niederschiebt. Das Lager e ist im Brandrohre

i befestigt, während das andere Lager d zwischen den beiden Ringen k drehbar, mit der Spindel b in das Brandrohr

i eingesetzt ist und von der aufgeschraubten oder

mit Bajonnetschluſs aufgesteckten Tropfschale l in

seiner Lage gehalten werden kann. Es läſst sich dann, nachdem die Tropfschale

abgenommen wurde, die Spindel b aus der Mutter g zurückschrauben und mit dem Lager d zum Zwecke der Reinigung aus dem Brandrohre i herausziehen. Die Tropfschale l nimmt das etwa überziehende Erdöl auf und kann, damit dasselbe dauernd

und selbstthätig in den Brennstoffbehälter zurückgeführt wird, mit dem Rohre m verbunden werden, dessen Docht das übergeflossene Oel

wieder emporsaugt. Der Dochthalter h ist ein nach unten

in Stege auslaufender Ring, in welchem solche Einschnitte gemacht wurden, daſs

flache Federn, die nach einwärts streben, entstehen. Die aufgebogenen Ecken

derselben dringen, wenn der Dochthalter über das Brandrohr i hinabgeschoben wird, in den Docht ein und erfassen letzteren auf diese

Weise. Wenn der Dochthalter sich in der höchsten Stellung befindet, so sind die

Federn mit ihren Ecken nach innen zurückgetreten und es ist also die äuſsere Fläche

des Dochthalters zum Einziehen des Dochtes glatt. Bei dieser Behandlung wird die

Galerie p und der Mantel q

abgeschraubt.

Die von Heinr. Kock in Hamburg (* D. R. P. Nr. 35 843

vom 13. Oktober 1885) angegebene Einrichtung zur Bewegung des Dochtes bei Rundbrennerlampen ermöglicht, sehr lockere und grobe

Dochte zu benutzen und Dochte von gröſserem Durchmesser genau und gleichmäſsig zu

führen. Durch Verwendung sehr lockerer Dochte können dann auch schwerere Oele verbrannt werden.

Der Docht D (Fig. 2 Taf. 6) wird über

das Rohr a geschoben, welches, wie auf der linken Seite

der Fig. 2

angegeben, am oberen Ende auſsen mit einem steilen groben Schraubengange S versehen ist. Dieser Schraubengang ermöglicht eine

unmittelbare Verschiebung des Dochtes auf demselben durch ein Rohr b, welches a umgibt und

den Docht einschlieſst, mittels aufrechter Rippen n,

die sich in den Docht hineinpressen. Je nach der Drehrichtung von b wird der Docht auf dem Schraubenrohre a links oder rechts herumgeführt und steigt oder geht

abwärts.

Die Drehung des Rohres b erfolgt durch einen verlötheten

Zahnkranz d, in welchen ein von Hand bewegter Trieb

eingreift. Das Schraubenrohr a ist am unteren Ende mit

dem Behälter R für das Leuchtmaterial fest verbunden,

während das Rohr b mittels eines verlötheten Ringes g auf und in dem oberen Boden h des Behälters R Führung findet. Ein Ring

l, welcher über den oberen Rand von g überfaſst, hält g auf

R nieder. Dieser Ring l ist durch Bajonnetverschluſs und einen Federstift lösbar mit dem

Behälter R verbunden.

Die rechte Seite von Fig. 2 zeigt eine Abänderung der Einrichtung in der Weise, daſs nicht das

feste Rohr a das Gewinde trägt, sondern daſs in dem

Rohre b ein inneres Gewinde S angebracht ist, in welches der Docht sich hineinpreſst. Die Rippen n sitzen in diesem Falle am inneren Rohre a. Hierbei bewegt sich dann der Docht nur auf und ab,

nicht aber gleichzeitig im Kreise wie bei der ersteren Einrichtung.

Um bei diesen Lampen, falls dieselben als Hängelampen

eingerichtet sind, das Rohr b auch von unten mittels

eines Schlüssels drehen zu können, ist das Zahnrad d so

eingerichtet, daſs die Zähne durch einen auf einer senkrechten Achse befestigten

Trieb e gefaſst werden. Dieser ist mit einer Achse w verbunden, welche durch ein in den Behälter R angebrachtes Rohr t

hindurchgeht und von unten mittels eines Schlüssels gedreht werden kann. Damit beim

Abstreifen der Hülse b vom Behälter der Ring l abgenommen werden kann, ist die Achse w zum Umlegen eingerichtet. Das Rohr b mit innerem Gewinde muſs des Gewindes wegen

verhältniſsmäſsig stark hergestellt sein, wodurch es möglich wird, durch eine

ringförmige Ausdrehung Z von oben und vor derselben

einige nach innen mündende Schlitze das Oel, welches anderweitig durch den Docht

über den Rand der Hülse überziehen und auſsen abwärts laufen würde, wieder an den

Docht zurückzuführen.

Bei der in Fig.

3 Taf. 6 dargestellten sogen. Rochester-Lampe

(von

L. Henkle in Rochester (Englisches Patent 1885 Nr.

9708) tritt der innere Luftstrom in den Vorwärmer c,

welcher über seinem unteren Theile durchlöchert ist. Der äuſsere Luftstrom wird

durch eine groſse Zahl feiner Oeffnungen in dem cylindrischen Theile b an die Flamme geleitet. Der um das innere Rohr k gelegte Docht wird durch das Rohr t zusammengehalten und mündet in dem ringförmigen Raume

n, welchen der durch die Galerie j gehaltene Cylinder umschlieſst. Der Docht wird durch

eine Stange d auf- und niederbewegt, welche in der bis

in den Oelbehälter reichenden Hülse e verschoben werden

kann. Die Stange d ist bei r mit einem Ringe g vernietet, welcher den

Docht umschlieſst; das Oel kann durch Löcher im Ringe g

zum Dochte gelangen.

Um einen fast unveränderlichen Flüssigkeitsspiegel in den

Oelbehältern von Erdöllampen herzustellen und so die Knallgasansammlung zu

verhindern, demzufolge leichtere Erdöle brennen zu

können, benutzt Fr. W. Witting in Osnabrück (* D. R. P.

Nr. 36021 vom 11. August 1885) eine Flüssigkeit von specifisch schwererem Gewichte

als das Erdöl, z.B. eine Kochsalzlösung mit Zuckerzusatz, welche mit Hilfe eines

Schwimmers regulirend thätig ist. Fig. 8 Taf. 6

veranschaulicht auf der linken Seite die Stellung der beweglichen Theile der Lampe,

wenn dieselbe frisch gefüllt worden ist, während die rechte Seite die Stellung

dieser Theile einer ausgebrannten Lampe zeigt.

Die durch eine verschlieſsbare Oeffnung c im Deckel d des Lampenhohlkörpers in denselben eingegossene

gezuckerte Salzlösung gelangt in die untere Abtheilung a2 des Lampenkörpers, diese anfänglich nur

zum Theile füllend. Während dieses Vorganges füllt sich zugleich der auf dem Boden

b ruhende Oelbehälter e, indem die Salzlösung in dem Rohrstutzen f,

dem einzigen Zugange zum Inneren des Oelbehälters, aufsteigt und eine gleiche

Luftmenge verdrängt, welche in der gezeichneten Pfeilrichtung durch das mit dem

Stulpen g1 versehene

Oelüberführrohr g und zwischen den beiden Böden b1 und b2 entweicht, um

aufwärts zwischen den in einander gestellten Röhren h1 und h2 zu entsteigen. In dem Zwischenräume der Röhren h1 und h2 gelangt auch das

Erdöl nach vollständiger Füllung der Lampe an den Docht. Ein Entweichen der Luft aus

dem Oelbehälter e ist ferner noch durch ein

verschlieſsbares Röhrchen, welches in Fig. 8 nicht mit

gezeichnet ist, ermöglicht. Nachdem eine bestimmte Luftmenge aus dem Behälter e entwichen ist, während die noch in demselben

befindliche Luft zur Ausgleichung eines Theiles des Gewichtes von e und dem damit verbundenen Schwimmer i dient, erfolgt die Oelfüllung durch das Rohr k mittels aufgesetzten Trichters. Das Oel gelangt nun

auf gleiche Weise wie vorher die Salzlösung in den Behälter e, während die letztere bis auf eine geringe Menge von der punktirten

Linie l abwärts durch den Rohrstutzen f in die Abtheilung a2 des Lampenhohlkörpers zurückflieſst.

Durch die Salzlösung wird der davon rings umgebene Oelbehälter e

sammt dem mittels der

Hülse h3 verbundenen

Schwimmer i zur höchsten zulässigen Höhe aufgehoben,

nachdem diese Lösung bis zur punktirten höchsten Standlinie m zu dauerndem Verbleiben nachgefüllt und mit einer dünnen Schicht Oeles

bedeckt ist, um eine Verdunstung der Salzlösung zu verhüten.

Beispielsweise sei zu einer Lampenfüllung eine Erdölmenge von

250cc und 0,8 sp. G. angenommen; daneben komme

mit Zucker gesättigte Salzlösung von 1,34 sp. G. zur Verwendung. Darin untergetaucht

haben die 250cc Erdöl 135g Gewicht, gleich dem Gewichte von 100cc,7 gesüſster Salzlösung, entsprechend der

räumlichen Gröſse des Schwimmers i, dessen untere

Fläche bei voller Lampenfüllung den höchsten Stand m

der Salzlösung in dem Theile a des Lampenhohlkörpers

berührt, welch letzterer einem Rauminhalte von 250 – 100,7 = 149cc,3 gleichkommt.

Die unteren Endflächen beider Flüssigkeitssäulen liegen in

derjenigen wagerechten Ebene, in welcher diese Flüssigkeiten im Inneren des

Oelbehälters sich berühren. Da sich die Säulenhöhen der Flüssigkeiten nun umgekehrt

verhalten wie ihre spezifischen Gewichte und da der Kopf oder Spiegel der

Salzlösungssäule im Behälter a liegt, so befindet sich

der Erdölspiegel s1

oder s2 weit höher und

zwar beispielsweise etwa 6cm von der Flamme. Die

Höhen der Flüssigkeitssäulen der gefüllten Lampe sind begrenzt durch die Ebenen l und m für die

Salzlösung, sowie l und s1 für das Erdöl (Fig. 8 links) und die

Höhen der Flüssigkeitssäulen der ausgebrannten Lampe sind begrenzt durch die Ebenen

l1 und m1 für Salzlösung

bezieh. l1 und s2 für das Erdöl (Fig. 8

rechts).

Durch den Verbrauch des Erdöles vermindert sich die Menge

desselben im Behälter e, die aber durch Salzlösung

ersetzt wird, welche im Rohrstutzen f aufsteigt und ein

Sinken des Salzlösungsspiegels m verursacht. Mit der

Menge des Verbrauches an Erdöl vermindert sich auch dessen Tragfähigkeit, das

Oelgefäſs sinkt dem entsprechend langsam tiefer und damit zugleich auch der

Schwimmer i. Zu der Zeit nun, während welcher das

letzte zum Verbrauche kommende Erdöl verbrennt, hat der Salzlösungsspiegel den

niedrigsten Stand bei m1 erreicht, der Schwimmer i ist bis zu m1 untergetaucht und

der Behälter e auf dem Boden b angelangt. Durch das allmähliche und zuletzt vollständige Eintauchen des

Schwimmers in die Salzlösung ersetzt derselbe schlieſslich die Menge von 100cc,7 Salzlösung im Kopfe dieser Flüssigkeitssäule

und vermindert dem entsprechend das Sinken des Salzlösungsspiegels, sowie auch das

Sinken des Erdölspiegels beim Dochte. Da nun die Sohle der Salzlösungssäule

wesentlich schneller und tiefer sinkt als deren Spiegel, so vergröſsert sich die

anfängliche Höhe lm der sinkenden

Salzlösungssäule und wird zur kräftiger wirkenden Säule von der gröſseren Höhe l1

m1, so daſs der

Oelspiegel bei s1 zwar

bis zu s2 niedersinkt,

jedoch nur 2mm,6 von der ursprünglichen Höhenlage

beim Dochte verliert, während ein Höhenverlust bis zu 10mm und mehr noch zulässig sein dürfte, da und so lange hierdurch der

Dochtaufzug nicht wesentlich vermindert und damit die Lichtmenge der Lampe ebenso

wenig für die Augen wahrnehmbar beeinträchtigt wird.

Bei der nur geringen Entfernung vom gehobenen Oelspiegel bis zum oberen Dochtrande

sind auch specifisch schwerere Erdöle verwendbar und wird die Last des Oelbehälters

und des Schwimmers durch ein besonderes Traggefäſs entsprechend gestützt, so

verbleibt für Knallgasansammlung im Oelgefäſse überhaupt kein Raum und es können

leicht siedende Oele ohne Gefahr der Explosion des Oelgefäſses gebrannt werden.

Selbst bei Ansammlung entzündbarer Gasgemenge im Oelbehälter ist eine

Explosionsgefahr ausgeschlossen, da die zwischen dem entzündbaren Gase und der

Lampenflamme befindliche Oelsäule eine Entzündung des Knallgases nicht zulassen

würde.

L. Chandor in St. Petersburg (* D. R. P. Nr. 36022 vom

22, August 1885) empfiehlt für Lampen zum Verbrennen

schwerer Mineralöle die Verwendung eines doppelten Oelbehälters h und H (Fig. 5 Taf. 6). Wird die

Lampe angezündet, so soll durch die Lufteinlässe c die

Luft über dem Oele angesaugt werden, so daſs die äuſsere Luft bei e eindringt, auf das Oel im äuſseren Behälter H drückt und dadurch das Oel im inneren Behälter h auf gleicher Höhe erhält.

Bei Lampen mit künstlicher Luftzuführung, welche ohne

Glascylinder ruhig brennen und hell leuchten sollen, will J.

Leman in Berlin (* D. R. P. Nr. 35609 vom 12. November 1885) den Uebelstand

beseitigen, daſs, weil die Spannung des Luftstromes mit der Entfernung von seiner

Erzeugungsstelle abnimmt, in jeder von einer Stelle aus mit Luft versorgten Anzahl

von Lampen eine andere Luftspannung herrscht und daher die Lampen ungleich brennen.

Zu diesem Zwecke wird in der vergröſserten Brennerkappe eine Vorrichtung zur Regelung des Druckes des eingeleiteten Luftstromes

angebracht.

Wie aus Fig. 7

Taf. 6 zu entnehmen ist, wird die Dochtröhre bis zum Oelbehälter herab von der

Brennerhaube a umgeben, so daſs ein Hohlraum entsteht,

in welchen die Verbrennungsluft durch das Röhrchen e

geleitet wird, um dann durch das Sieb f an die Flamme

zu gelangen. Vor der Mündung des Rohres e in der Haube

a ist eine federnde Platte g angeordnet, welche mit Hilfe einer Schraube in verschiedener Entfernung

von der Rohrmündung eingestellt werden und folglich die Stärke des Luftstromes

regeln kann. Ein vorspringender Streifen m über der

Platte g dient zur Leitung der Luft, so daſs dieselbe

nicht unmittelbar senkrecht aus dem Rohre e aufsteigen

kann.

An Flachbrennern hat Th.

Carspers in Dresden (* D. R. P. Nr. 36029 vom 28. Oktober 1885) einen zum Löschen der Flamme verwendbaren Mechanismus zur

Dochtbewegung angegeben. Die Platte a (Fig. 6 Taf. 6)

drückt den Docht d durch die Spiralfeder f gegen die Platte b und

hält den Docht durch ihre anliegende gerauhte Fläche fest. Die Feder f ist um einen Stift gelegt, welcher an der Platte a aufgenietet ist und in einen Schlitz des drehbaren

Hebels c greift. Dreht man also den Hebel c nach oben, so wird auch der Docht gehoben.

Zum Auslöschen schiebt man den Docht zurück, wobei sich dann die hebelartig drehbare

Platte p durch die Feder f1 über den Docht gegen die Platte b legt. Beim Hochschieben des Dochtes drückt die Platte

a die Platte p zurück,

damit der Docht frei austreten kann.

Tafeln