| Titel: | Ueber Neuerungen an Wasserpfosten (Hydranten). |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 102 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Wasserpfosten

(Hydranten).

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

258 S. 391.)

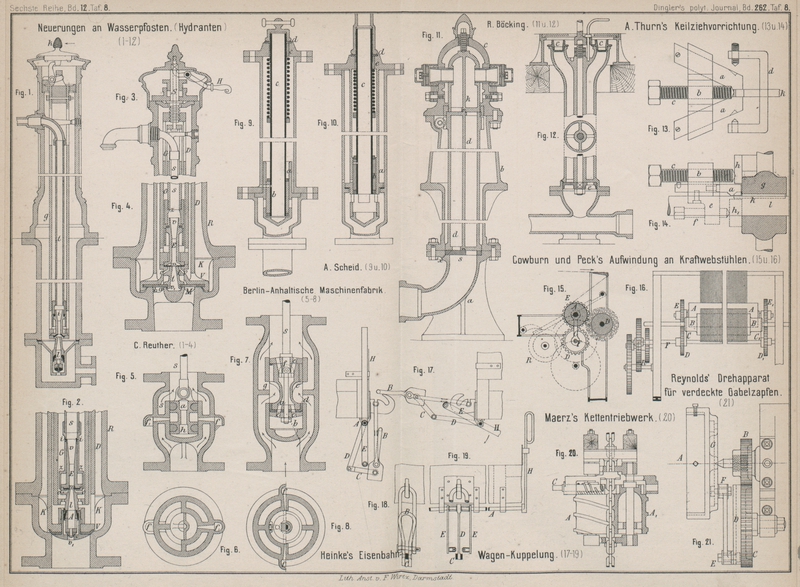

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Ueber Neuerungen an Wasserpfosten (Hydranten).

Bei dem in D. p. J. 1885 255

* 14 beschriebenen Wasserpfosten von Carl Reuther in

Firma Bopp und Reuther in Mannheim muſs zwischen dem

beweglichen, als Hebegestänge dienenden Steigrohre und dem Auslaufe des Brunnens

eine bewegliche Verbindung hergestellt werden, welche wenig haltbar ist. Um diese zu

vermeiden, verbindet neuerdings C. Reuther (* D. R. P.

Nr. 35726 vom 9. Oktober 1885) das Abschluſsventil l

(Fig. 1

Taf. 8) fest mit dem rohrförmigen Hebegestänge g,

welches in diesem Falle auch als Belastungsgewicht

dient. Dagegen ist mit dem Auslaufe das Rohr t fest

verbunden. Dasselbe besitzt am unteren Ende eine cylindrisch ausgebohrte Erweiterung

mit seitlichen Oeffnungen und einem Ventilsitze, in welch ersterer sich eine

Verlängerung des Ventiles l führt. Hebt man nun das

Ventil l dadurch, daſs man den Knopf k auf der Spitze des Wasserpfostens in Richtung des

angegebenen Pfeiles wagerecht verschiebt, wobei ein Winkelhebel auf das Hebegestänge

g wirkt, so schiebt sich die Verlängerung des

Ventiles l in die untere Erweiterung von t hinein, bis das Entwässerungsventil i auf seinem Sitze aufruht. Der Wasserpfosten gibt dann

Wasser. Senkt man das Ventil l, schlieſst es also, dann

öffnet sich das Entwässerungsventil in bekannter Weise.

Ein anderer Vorschlag Reuther's (vgl. * Nr. 34039 vom 8.

April 1885) bezieht sich auf einen Wasserpfosten, welcher sowohl als Straſsenbrunnen (zur Lieferung geringerer

Wassermengen), als auch zur Speisung von Dampfspritzen

benutzt werden kann; derselbe erinnert seiner allgemeinen Anordnung und seinem

Zwecke nach an den Wasserpfosten der Königin

Marienhütte (vgl. 1885 255 * 15).

Der in Fig. 4

Taf. 8 dargestellte Untertheil des Wasserpfostens besteht in der Hauptsache aus dem

Ventilgehäuse K, der ringförmigen elastischen Platte

M, den beiden hohlen Druckspindeln D und G, dem

Strahlapparate E und dem Steigrohre s. Das Gehäuse K hat zwei

Sitzflächen a und b,

welche durch Rippen verbunden sind. Die Platte M wird

durch das Rohr D am äuſseren und durch den

Strahlapparat E, welcher mit dem Rohre G fest verbunden ist, am inneren Umfange gefaſst. Das

Rohr D wird durch eine Schraubenspindel S (vgl. Fig. 3 Taf. 8) auf- und

abbewegt, während das Rohr G durch sein Eigengewicht,

welches gleichzeitig den Ventilschluſs bewirkt, abwärts und durch einen Hebel H aufwärts bewegt wird. Die Düse t des Strahlapparates ist auſsen kolbenförmig gestaltet

und gleitet in einem cylindrischen Theile des Rohres D;

dadurch wird erreicht, daſs die Sauglöcher o des

Strahlapparates beim Heben von D verdeckt werden und

beim Gebrauche des Apparates als Wasserpfosten der Eintritt des Wassers in den

Strahlapparat verhindert wird. Das Rohr s geht in ein

Führungsstück z über, welches mit dem oberen Theile v des Strahlapparates das Entleerungsventil für das

Rohr s bildet. Die Sauglöcher o werden durch einen elastischen Ring m

geschlossen, sobald die Pressung an der Mündung der Düse t gröſser als der Atmosphärendruck wird.

Bei einer in Fig.

2 Taf. 8 dargestellten Abänderung sind Kegelventile in der Weise angeordnet, daſs die Befestigungsschraube des

Kegels V als Cylinder ausgebohrt ist und als Führung

und Sitz des kleinen Ventiles v1 dient. Die Anordnung des Strahlapparates E ist ähnlich wie in Fig. 4.

Die Wirkungsweise des Apparates Fig. 4 ist folgende: Soll

der Apparat als Wasserpfosten benutzt werden, so wird das Rohr D und mit diesem die Platte M bei b mittels der Schraubenspindel S abgehoben, das Wasser steigt zwischen R und D in die Säule und

gelangt durch die Gewindeanschlüsse in die Schläuche. Die Löcher o sind geschlossen und lassen kein Wasser in das

Steigrohr s gelangen. Nach stattgehabtem Gebrauche,

d.h. nach Schluſs des Ventiles V, wird mittels des

Hebels H das kleinere Ventil v1 durch Abheben der Platte M bei b geöffnet, wodurch

der Strahlapparat zur Wirkung gelangt und das in der Säule und dem Ventilgehäuse

zurückgebliebene Wasser angesaugt und auf die Straſsenfläche befördert wird. Durch

letzteres wird der Gebrauch des Wasserpfostens als Straſsenbrunnen gekennzeichnet.

Das nach Schluſs des Ventiles v1 im Rohre s

zurückgebliebene Wasser flieſst durch das Ventil v in

das Ventilgehäuse K zurück und wird bei der

nächstfolgenden Wasserentnahme wieder aufgesaugt.

Bei dem Apparate Fig.

2 werden, wenn derselbe als Wasserpfosten benutzt werden soll, beide

Ventilkegel V und v1 mit dem Strahlapparate gehoben; die Löcher i und o schlieſsen sich in

diesem Falle und das Wasser kann nur durch die Schlauchstutzen abflieſsen. Die

Bewegung der beiden

Rohrgestänge D und G

erfolgt durch Herunterdrücken des Handhebels H (Fig. 3),

welcher unter eine mit G verbundene Gabel greift,

bezieh. durch Drehen des Wasserpfosten-Aufsatzes, wobei sich das obere Querhaupt von

D über die gegen Längsverschiebungen gesicherte

Schraube S schiebt.

Die Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Actien-Gesellschaft

in Moabit (* D. R. P. Nr. 35886 vom 12. December 1885) hat zwei Abschluſsventile für Wasserpfosten angegeben, bei denen

auf eine besondere Entwässerungsvorrichtung des Wasserpfostens kein Gewicht gelegt

ist. Das nach Schluſs des Wasserpfostenventiles in dem Erdrohre befindliche Wasser

wird vielmehr einfach aus dem Gehäuse ausflieſsen gelassen, wodurch der

Wasserpfosten nur für bestimmte Fälle geeignet erscheint.

In Fig. 7 und

8 Taf. 8

ist a der Kolben, welcher durch die Stange s auf- und niederbewegt wird. Der Kolben a ist gegen den unten geschlossenen Cylinder b im oberen Theile durch die Metalldichtung c, im unteren Theile durch den Stulpen d abgedichtet. Der Kolben a gestattet dem Wasser einen Durchgang durch die Oeffnungen e.

In der Stellung Fig.

7 geht das Wasser in der Richtung der Pfeile nach oben; der Wasserpfosten

ist daher geöffnet. Die Entwässerungsöffnungen f (Fig. 8) sind

durch die Dichtung c geschlossen. Soll der

Wasserpfosten geschlossen werden, so wird der Kolben a

nach abwärts bewegt. Hierdurch schlieſst die Dichtung c

die Oeffnungen g ab und der Wasserzutritt ist

abgesperrt. Zu gleicher Zeit werden die Entwässerungsöffnungen f freigelegt, so daſs das über dem Kolben befindliche

Wasser durch dieselben austreten kann. Bei der in Fig. 5 und 6 Taf. 8 veranschaulichten

Abänderung tritt das Wasser bei geöffneter Stellung in der Pfeilrichtung über den

Kolben a. Wird derselbe aufwärts bewegt, so wird mit

der oberen Dichtung dem Wasser der Weg nach oben versperrt. Zu gleicher Zeit tritt

die untere Dichtung über die Entwässerungsöffnungen f.

Die Verbindung zwischen dem Obertheile des Wasserpfostens und diesen Oeffnungen f ist dann durch die mittlere Oeffnung h des Kolbens a

hergestellt und der Wasserpfosten kann sich entwässern.

Die Einrichtung des von Adam Scheid in Bretten, Baden (*

D. R. P. Nr. 35932 vom 8. December 1885) in Vorschlag gebrachten Wasserpfostens

erhellt aus Fig.

9 und 10 Taf. 8. In dem ausgedrehten, unten geschlossenen und seitwärts

durchbrochenen Cylinder a gleitet der Kolben b eines Röhrenschiebers. Der Cylinder a sitzt fest im unteren Gehäuse, oder derselbe ist, wie

in Fig. 10,

an die obere Deckelflansche angegossen und dadurch nach oben herausnehmbar. Der

Kolben b des Röhrenschiebers besteht entweder aus

Metallringen, oder aus in Fett getränktem Filz. Der Kolbenkörper schiebt sich auf

der Spindelröhre gegen einen aufgeschweiſsten Bund und wird durch die untere Mutter

festgepreſst, oder durch Nachziehen derselben gedichtet. Nach Abnutzung des Kolbenkörpers kann derselbe

nach Lösen dieser Mutter leicht erneuert werden. Die unten offene Spindelröhre c dient als Steigrohr und wird bei Benutzung das

Standrohr unmittelbar auf die Spindelröhre aufgeschraubt; die Spindelröhre ist zu

diesem Zwecke am oberen Ende mit Normalgewinde versehen. Beim Aufschrauben des

Standrohres heben sich Spindelröhre und Kolben; dadurch werden die Seitenöffnungen

des Cylinders a frei und das Wasser strömt durch diese

Oeffnungen in die unten offene Spindelröhre und das Standrohr. Letzteres erhält zum

Abschlüsse des Wassers einen Dreiwegehahn oder ein Ventil. Um beim Aufschrauben des

Standrohres ein Drehen der Spindelröhre zu verhindern, wird dieselbe durch einen in

die Deckelflansche eingelassenen Keil e gerade geführt.

Gegen die Unterseite der Deckelflansche und einen auf die Spindelröhre

aufgeschweiſsten Bund drückt eine Schraubenfeder, welche stets Spindelröhre und

Kolben in den tiefsten Stand zu bringen sucht. Beim Abschrauben des Standrohres

gehen also Spindel und Kolben durch die Federwirkung selbstthätig nach unten und

bewirken dadurch den Wasserabschluſs. Ein auf die Deckelflansche aufgesetzter

Lederring bewirkt die Dichtung zwischen Standrohr und Spindelröhre; bei

Nichtgebrauch ist letztere durch eine Kappe geschlossen. Zur Entleerung werden

Spindelröhre, Kolben b und Cylinder a sowie das äuſsere Schutzrohr an geeigneter Stelle

durchbohrt.

Bei benöthigter Ausbesserung ist bei dem Wasserpfosten Fig. 9 nur die

Spindelröhre c mit Kolben b, bei demjenigen Fig. 10 auch der Cylinder

a nach oben leicht heraus zu nehmen. Bei letzterer

Anordnung setzt sich unter Zwischenlage eines Gummiringes der Cylinder a gegen eine innere Flansche des Schutzrohres und wird

durch Anziehen der oberen Flanschenschrauben der dichte Abschluſs nach unten

erzielt.

Beide Anordnungen umgehen durch Wahl senkrechter

Gleitflächen ein Anfressen derselben durch Unreinigkeiten des

durchströmenden Wassers und erscheinen dadurch dauerhafter.

Rud. Böcking und Comp. in Halbergerhütte (* D. R. P. Nr.

35358 und 35359 vom 1. Oktober 1885) wenden als Wasserpfostenventil Drehschieber mit ebenen oder kegelförmigen

Gleitflächen an. Die als Oberflur- und auch

als Unterflur-Wasserpfosten benutzbare, in Fig. 12 Taf. 8

veranschaulichte Anordnung zeichnet sich dadurch aus, daſs das Standrohr durch eine

mittlere Längswand in zwei Kanäle geschieden wird, welche mit je einem besonderen

Auslaufe c verbunden sind. Am unteren Ende sind die

beiden Kanäle geschlossen; nur befindet sich in den Böden derselben je eine

Viertelkreisöffnung, die bloſs durch die Scheidewand getrennt dicht neben einander

liegen. Die untere Bodenseite der Kanäle dient als Schieberspiegel für den

Kreisschieber e, welcher ebenfalls mit

Viertelkreisöffnungen von genau derselben Anordnung wie diejenigen im Kanalboden

versehen ist. Die Spindel des Schiebers geht durch eine Längsbohrung der Querwand

des Standrohres hindurch und wird oben durch zwei Muttern gehalten. Darüber befindet sich

ein Vierkant zum Aufsetzen eines Schlüssels. Durch entsprechende Drehungen um je 90°

kann man also beliebig jeden einzelnen Kanal, oder beide Kanäle gleichzeitig öffnen.

Schlieſst man dagegen einen der Kanäle, so fallen im Schieber und im Standrohre

angeordnete Oeffnungen auf einander und die Entwässerung des betreffenden Kanales

findet durch diese statt.

Nach dem Patente * Nr. 35359 besteht der in Fig. 11 Taf. 8

dargestellte Ueberflurhydrant aus dem Fuſskrümmer a, dem Gehäuse b und der

Aufsatzkappe c. Im Inneren des Gehäuses b befindet sich das Rohr d, welches durch eine Querwand in zwei Hälften getheilt ist, deren jede an

den Böden Viertelkreisöffnungen besitzen. Diese Oeffnungen sind so angeordnet, daſs

wieder je zwei paarweise oben und unten neben einander und nur durch die Querwand

von einander getrennt liegen. Das Rohr d ist an den

beiden Bodenflächen abgedreht und sitzt mit einer Bodenfläche auf einer am

Fuſskrümmer angebrachten Metallscheibe s auf, welche

dieselben Oeffnungen hat wie der Boden des Rohres d.

Auf dem oberen Boden des Rohres d sitzt eine

Sammelkappe k, welche ebenfalls dieselben Oeffnungen

wie das Rohr d hat. Die auf einander sitzenden

Bodenflächen von Rohr d und die Metallplatte s am Fuſskrümmer sowie der Boden der Sammelkappe k sind bearbeitet und schlieſsen dicht ab. Man hat es

nun wie vorhin in der Hand, den rechten und linken Ausfluſsstutzen einzeln oder auch

beide gleichzeitig zu speisen. Behufs Drehung des Rohres d ist an dem oberen Theile desselben ein Zahnkranz angegossen, welcher

durch eine kleine, am Gehäuse gelagerte Schnecke bewegt wird.

Wird der Apparat geschlossen, so entleert sich das Rohr selbstthätig durch die

Bohrung x.

Statt der ebenen Dichtungsfläche der Scheibe e in Fig. 12 wird

in dem Zusatzpatente * Nr. 36349 vom 30. Januar 1886 eine Kegelfläche in Vorschlag

gebracht. Die Scheibe e ist dann zu einem nach oben

gerichteten Hohlkegel mit den entsprechenden Viertelkreisöffnungen ausgebildet und

das doppelte Steigrohr unten hohlkegelförmig ausgedreht.

Tafeln