| Titel: | Apparate zum Klären von Abwässern und zur Verwerthung menschlicher Abfallstoffe. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 118 |

| Download: | XML |

Apparate zum Klären von Abwässern und zur

Verwerthung menschlicher Abfallstoffe.

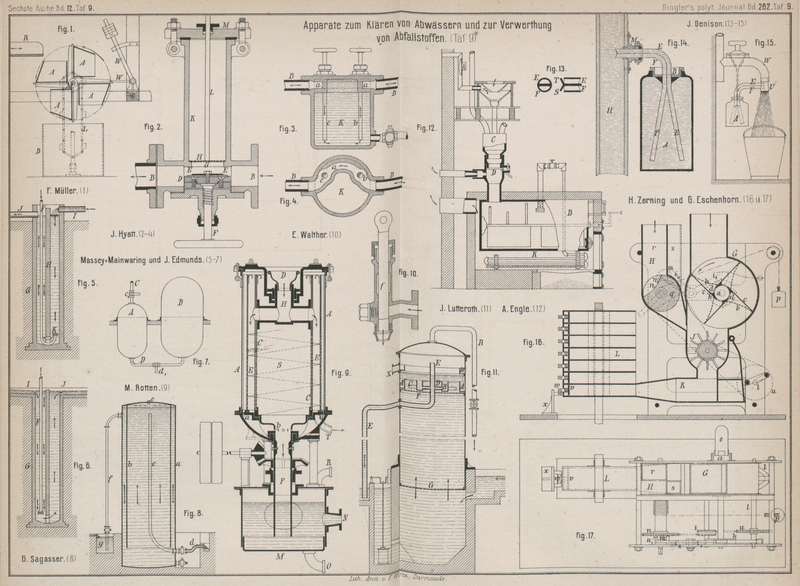

Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Verwerthung von Abwässern und menschlichen

Abfallstoffen.

Um unregelmäſsig abflieſsenden Abwässern Fällungsmittel in

immer gleichen Verhältnissen selbstthätig zuzuführen, bringen F. A. Rob. Müller und Comp. in Schönebeck a. E. (* D.

R. P. Nr. 33831 vom 7. Juli 1885) eine vom Zuflüsse der Abwässer bethätigte Schöpfvorrichtung in Vorschlag. Auf einer Achse M (Fig. 1 Taf. 9) sind 4

Kasten A befestigt, welche durch den Gewichtshebel W absetzend gegen Drehung gesichert werden. In zwei mit

Rührwerken versehenen Bottichen B befinden sich die

Fällungsmittel. Aus der Rinne R flieſst das Abwasser in

einen der Kasten A. Ist derselbe voll, so drückt sein

Gewicht den Hebel W zur Seite und das Kastenrad macht ¼

Drehung. Gleichzeitig machen die Rührwerke in B, welche mit

der Achse M durch Zahngetriebe verbunden sind, eine

ganze Umdrehung und die beiden Becherwerke L bringen je

einen Becher der Chemikalien zum Ausflusse. Sobald der nächste Kasten A voll gelaufen ist, wiederholt sich das Spiel. Statt

Becherwerken können auch kleine Schöpfräder angebracht werden.

Ed. Walther in Kl. Paschleben (* D. R. P. Nr. 35 846 vom

9. December 1885) ordnet zu dem gleichen Zwecke neben der Rinne, durch welche die

Abwässer flieſsen, 2 Bottiche an, in welchen die Fällungsmittel beständig umgerührt

in Wasser gelöst werden. Auf der gemeinsamen Achse der Rührwerke für diese Bottiche

sitzt ein Excenter, das mittels Zugstangen und Winkelhebel den in Fig. 10 Taf. 9

dargestellten Kolbenschieber f hebt und senkt, welcher

sich in einem Gehäuse am Boden der Bottiche und über den Riemen befindet. Dadurch

flieſsen in gleichen Zeiteinheiten gleiche Mengen Fällungsmittel in die Abwässer.

Die Mengen der ersteren richten sich allerdings nicht nach denen der letzteren, so

daſs eine besondere Regelung der Umdrehungsgeschwindigkeiten der Rührwerksachse bei

veränderlichem Abwasserzuflusse erforderlich wird.

J. W. Hyatt in Newark, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 34668

vom 14. Juli 1885) gibt eine Vorrichtung an, um ein festes

Fällungsmittel mit der zu klärenden Flüssigkeit zu mischen. In Fig. 2 Taf. 9

ist B das Rohr, durch welches die zu klärende

Flüssigkeit flieſst. In dem Rohre B ist ein Ventil D eingeschaltet, welches mittels der Schraubenspindel

F von seinem Sitze E

sowohl abgehoben, als auch darauf festgedrückt werden kann. In dem Sitze E befindet sich der mit einem Siebe H überdeckte Durchlaſs G,

der nach dem oben durch einen Deckel M verschlossenen

Behälter K führt; letzterer dient zur Aufnahme einer

aus zusammengepreſsten Fällungsmitteln bestehenden Stange L, die mit ihrem unteren Ende auf dem Siebe aufliegt und demnach an dieser

Stelle der Einwirkung des durch das Rohr B strömenden

Wassers ausgesetzt ist, so daſs eine gewisse Menge der Masse vom Wasser gelöst wird,

um die darin enthaltenen Unreinigkeiten zu fällen.

Das die Stange L bildende

Fällungsmittel kann von beliebiger Art sein; mit gutem Erfolge soll eine aus

ungefähr 10 Th. Alaun und 1 Th. Harz hergestellte Stange benutzt werden. Bei Herstellung der letzteren

werden Harz und Alaun geschmolzen, hierauf innig mit einander vermischt und dann in

einen oben offenen Papiercylinder geschüttet, in welchem sie bis zu ihrer Abkühlung

verbleiben. Nachdem die Masse erstarrt ist, wird die erhaltene feste Stange in den

Behälter K eingesetzt. Bei Weglassung des Harzes in der

Mischung des Fällungsmittels würde der Alaun leicht aus einander fallen und sich zu

rasch auflösen. Anstatt des Harzes kann auch Erdpech o. dgl. benutzt werden. Man

kann den Alaun auch in manchen Fällen ohne das Bindemittel in Stücken anwenden und

in den Behält er K fest einpacken. Ein zweites

angegebenes Fällungsmittel besteht aus Alaun und Eisenchlorid oder Eisenvitriol. Die

Masse wird hergestellt, indem man 5k Alaun mit

1k Eisenchlorid oder Vitriol mischt, diese

Stoffe zusammenschmilzt und dieselben in eine Form gieſst; nach dem Erkalten wird

die erhaltene Stange auſsen mit Paraffin oder wasserdichtem Firniſs bestrichen, um

einem zu raschen Verbrauche des Fällungsmittels vorzubeugen. Je nach der

Beschaffenheit des Wassers und der Art seiner Unreinigkeiten ändert sich natürlich das

Verhältniſs des Alauns zum Eisenchlorid; indessen sollen die angegebenen

Verhältnisse in Abwässern, welche eine groſse Menge fremder Stoffe enthalten, gute

Ergebnisse aufweisen.

Das feste Fällungsmittel sinkt vermöge seines Gewichtes im Behälter K nach unten, liegt beständig auf dem Siebe H auf und wird, nachdem es gänzlich weggewaschen ist,

durch eine frische Stange ersetzt. In diesem Falle braucht das Ventil D nur zugeschraubt zu werden, wodurch der Durchfluſs

des Wassers im Rohre B nicht gehemmt wird. Das Ventil

D hat nur den Zweck, die Menge des mit der Stange

L in Berührung kommenden Wassers zu bestimmen. Der

Querschnitt des Rohres B wird durch Verstellung von D nicht geändert.

Soll statt des festen Fällungsmittels ein solches in

flüssiger Form Anwendung finden, so wird, wie in Fig. 3 und 4 Taf. 9 veranschaulicht

ist, der Behälter K unterhalb des Rohres B angeordnet. Der Behälter K ist durch einen Deckel verschlossen, der einen abnehmbaren

Schraubenstöpsel hat, um die Einführung des Fällungsmittels zu gestatten. In dem

oberen Theile des Behälters ist ein gekrümmter Kanal a

angeordnet, welcher mit den Röhren B in Verbindung

steht. Der Kanal ist gekrümmt, um die Einströmung des Wassers zu hemmen und zwar zu

dem Zwecke, um einen bestimmten Theil des durchströmenden Wassers zu zwingen, durch

das senkrechte Rohr b in den Behälter K hinab und aus dem gegenüber liegenden Rohre c wieder in den Kanal a zu

flieſsen und sich auf diesem Wege hier mit dem flüssigen Fällungsmittel zu sättigen.

In dem Deckel des Behälters K sind mittels Handgriffen

und Gewindestangen verschiebbare Ventile angeordnet, welche ihre Sitze auf den

oberen Enden der Rohre b und c haben, um den Durchfluſs durch dieselben je nach der Beschaffenheit des

Wassers und der Menge des demselben beizumischenden Fällungsmittels zu regeln.

Eine der letzteren ähnliche Vorrichtung benutzt auch J.

Denison in Newcastle-on-Tyne (* D. R. P. Nr. 34664 vom 27. Mai 1885) und

kann dieselbe auch zur Mischung von Spülwasser mit

Desinfectionsmitteln verwendet werden.

Die in Fig. 14

Taf. 9 veranschaulichte Vorrichtung besteht aus einem zur Aufnahme des flüssigen

oder festen Fällungsmittels bestimmten Behälter A, der

oben durch einen eingeschraubten Deckel B abgeschlossen

wird, durch welchen das Doppelrohr E, F (vgl. Fig. 13) gut

abgedichtet tritt. Von den Zweigen dieses Rohres, die bis etwa 2cm über den Boden des Behälters A geführt sind, dient E

als Einlaſs und F als Auslaſs. Die Verbindung des

Doppelrohres E, F mit dem Behälter H für das zu klärende Wasser wird durch eine

Stopfbüchse M erzielt. Am vorderen Ende des

Doppelrohres E, F sind die halbrunden Bleche ST (vgl. Fig. 13) befestigt,

welche sich in der Richtung der Rohröffnungen umbiegen lassen und auf diese Weise

eine genaue Regelung des Ein- und Ausflusses der Flüssigkeit aus dem Behälter A ermöglichen. Die Einstellung der Bleche erfolgt dabei derart,

daſs nur kleine Oeffnungen an dem Rohrende frei bleiben. Wird nun Wasser, einerlei

ob in der Richtung nach oben oder nach unten, aus dem Behälter H abgelassen, so soll der eine Zweig des Doppelrohres

als Einlauf, der andere als Auslauf wirken.

In Fig. 15

Taf. 9 ist die Vorrichtung in Verbindung mit dem Ausfluſshahne einer Wasserleitung

gezeichnet. Der Behälter A ist dabei mittels Kette am

Hahne aufgehängt und in das Ausfluſsrohr W das

Mundstück U eingesteckt, in welches das Doppelrohr E, F mündet. Wird nun der Hahn geöffnet, so tritt

angeblich ein Theil des abgelassenen Wassers durch das Rohr E in den Behälter A und, mit dem

Fällungsmittel gesättigt, durch das Rohr F in den

ablaufenden Wasserstrahl wieder ein. Der Apparat kann auf diese Weise mit einem

Spritzenschlauche verbunden und zum Desinficiren und Spülen von Schlachthäusern, Rinnsteinen, Schiffsdecken u.s.w.

verwendet werden.

W. F. Barton Massey-Mainwaring und J. Edmunds in London (* D. R. P. Nr. 35 935 vom 15.

December 1885) bringen ein beachtenswertes Verfahren zur Reinigung von Abwässern mittels Luft oder Gasen in Vorschlag. Um

Flüssigkeiten mit Luft oder Gasen zu sättigen, z.B. um dadurch die organischen

Bestandtheile der Abwässer zu oxydiren, läſst man gewöhnlich die Luft oder die Gase

einfach durch die Flüssigkeit streichen. Dabei kommt aber nur ein kleiner Theil der

Flüssigkeit mit den Gasen in Berührung. Um eine vollkommene Sättigung zu erreichen,

ist es deshalb erforderlich, das Einleiten der Gase geraume Zeit hindurch

fortzusetzen. Ist nun die zu behandelnde Flüssigkeit flüchtiger Natur, so wird ein

Theil derselben mit der Luft oder den Gasen fortgeführt und geht so verloren, wenn

nicht die abgehende Luft bezieh. die Gase mit dem verflüchtigten Theile durch einen

Apparat geleitet werden, in welchem die letzteren wieder gewonnen werden können.

Geschieht dies nicht und ist der verflüchtigte Theil schädlicher Natur, so kann

derselbe die atmosphärische Luft verunreinigen und von schädlichem Einflüsse

sein.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, wird die zu behandelnde Flüssigkeit in einen

luftdicht schlieſsenden Kessel gebracht und die Luft oder die Gase mittels einer

Pumpe o. dgl. durch die Flüssigkeit gedrückt, wodurch innige Mischung erzielt wird.

Der benutzte Kessel muſs von genügender Stärke sein, um den nöthigen Druck

auszuhalten, welcher in der Regel etwa 13 bis 14at

beträgt. Sind der Luft oder den Gasen schädliche Dünste beigemengt bezieh. die Gase

an sich schädlich, so werden solche, nachdem sie den Kessel verlassen haben, mittels

desinficirender Mittel unschädlich gemacht, oder durch einen hohen Schornstein

abgeleitet. In einigen Fällen wird nur ein Theil der Flüssigkeit in dem Kessel der

beschriebenen Behandlung unterworfen und dann mit dem übrigen Theile der Flüssigkeit

gemischt, wodurch die etwa in der behandelten Flüssigkeit überschüssig vorhandenen Gase

ausgenutzt werden.

Ein anderes Verfahren besteht darin, in dem Kessel die Luft oder Gase in irgend eine

Flüssigkeit zu drücken, um letztere dann mit Vortheil solchen Abwässern zuzusetzen,

welche mit der Luft oder den Gasen behandelt werden sollen. Das Mischen der

vorbereiteten Flüssigkeit mit der noch nicht behandelten kann in der Weise

geschehen, daſs man die letztere in einen zweiten Kessel von genügender Stärke

laufen läſst, der mit dem ersten Kessel verbunden ist und durch Oeffnen des

Verbindungsrohres beider Kessel die Flüssigkeiten zusammenlaufen läſst. In Fig. 7 Taf. 9

ist ein Apparat dargestellt, der sich zur Ausführung des letzteren Verfahrens

eignet. In dem Kessel A befindet sich der Theil der

Flüssigkeit, in welche die Luft eingepreſst wird, und in dem Kessel B der übrige Theil der zu reinigenden Flüssigkeit. Das

Rohr C verbindet den Kessel A mit einer Druckpumpe, während D die

Verbindung zwischen den Kesseln A und B herstellt. In letzteremletzerem ist ein Hahn d1 und in ersterem ein Hahn c1 angebracht. Auſserdem sind an jedem Kessel

Vorrichtungen zum Füllen und Entleeren derselben angeordnet. Soll der Apparat

benutzt werden, so hat man zunächst den Hahn d1 zu schlieſsen. Darauf kann man die beiden Kessel

A und B füllen und in

den Kesse A Luft pressen, zu welchem Zwecke man den

Hahn c1 öffnet. Ist

genügend Luft in dem Kesse A vorhanden, so öffnet man

den Hahn d1 , wodurch

die Flüssigkeit aus A nach B übertritt und sich innig mit der in B

vorhandenen mischt.

Eine andere Vorrichtung für den gleichen Fall, daſs zunächst ein Theil der

Flüssigkeit mit Luft gesättigt und dieser mit dem anderen Theil der Flüssigkeit

gemischt wird, ist in Fig. 5 Taf. 9 dargestellt.

Das Rohr F, das von einem Kessel ausgeht, in welchem

ein Theil der Flüssigkeit mit Gas oder Luft behandelt wird, führt in einen Schacht

G, welcher durch eine bis nahe auf den Boden

desselben reichende Mauer H senkrecht getheilt ist. Das

Abwasser, welches mit der bereits behandelten Flüssigkeit gemischt werden soll,

flieſst durch ein Rohr I in einen Theil des Schachtes,

steigt im anderen wieder hinauf und flieſst. durch Rohr J ab. Das untere Ende des Rohres F liegt nahe

am Boden auf der Seite der Wand H, auf welcher die

Flüssigkeit abwärts fällt. Ueber der Mündung von F ist

eine Kappe K angebracht, durch welche die austretende

Flüssigkeit genöthigt wird, sich nach allen Seiten hin zu vertheilen. – Fig. 6 Taf. 9

veranschaulicht nach einem weiteren Patente Nr. 36242 vom 15. December 1885 eine

etwas abgeänderte Einrichtung: Der Zu- und Abfluſs in den Schacht G erfolgt in offenen Rinnen und das Rohr F befindet sich dem Theile des Schachtes, in welchem

die Flüssigkeit niedersinkt, und ist nicht mehr umgebogen, um an der Krümmungsstelle

Verstopfungen zu vermeiden.

Die von C. H. Roeckner in Newcastle-on-Tyne (* D. R. P.

Nr. 20882 vom 28. März

1882 und * Nr. 26266 vom 25. August 1883) angegebenen Apparate zum Klären von Abwässer u. dgl. bestehen aus einer in die

Flüssigkeit eingetauchten, am oberen Ende geschlossenen Glocke, aus welcher durch

ein Rohr die Luft abgesaugt und mittels eines in Folge der Luftleere stets voll

Wasser gehaltenen Hebers die Flüssigkeit beständig abgezogen wird, sobald deren

Spiegel eine gewisse Höhe erreicht. Bedingung für die gute Arbeit eines solchen

Apparates ist, neben der sehr geringen Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser

aufsteigen muſs, um Zeit zu haben, seine Unreinigkeiten abzusetzen, daſs der Abfluſs

der Flüssigkeit keine nach irgend einer Richtung einseitige Strömung erzeugt, da

hierdurch nicht allein ein Aufrühren der bereits zu Boden gefallenen Theile, sondern

auch das Zurückbleiben eines Schmutzkegels im Wasser zu befürchten ist, innerhalb

dessen eine Reinigung nicht bewirkt werden könnte.

Diesem Erfordernisse soll eine von der Firma Lutteroth und

Comp. in Hamburg (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 34826 vom 29. April 1885)

angegebene Vorrichtung entsprechen. Dieselbe besitzt eine in dem Mantel der Glocke,

die mittes des Rohres R (Fig. 11 Taf. 9) mit der

Luftpumpe in Verbindung steht, angeordnete ringförmige Rinne A, welche mit einer zweiten, concentrischen Rinne B durch Kanäle C verbunden ist. Die zweite

Rinne B steht ihrerseits durch Kanäle oder Rinnen mit

dem central angeordneten Abfluſsrohre E in Verbindung,

welches an seinem oberen Ende über den höchsten Stand des Wassers hinausragt und

erst in einer gewissen Entfernung unterhalb dieser Abfluſsvorrichtung nach der

Auſsenwand der Glocke hin abbiegt, um das Wasser auſserhalb derselben nach dem

Abfluſskanale abzuführen. Die Höhe des Wasserstandes wird so bemessen, daſs derselbe

in der Regel bis zur obersten Kante dieser Abfluſsvorrichtung und höchstens nur eine

kleine Entfernung über dieser Kante steht, so daſs das Wasser, welches hier in

gereinigtem Zustande ankommt, überlaufartig in die Rinnen B und C strömt, von da durch die Kanäle C und D in das Abfluſsrohr

E geführt und von dort erst abgeleitet wird. Es

entsteht hierdurch keine seitliche Strömung, so daſs die vorerwähnten Uebelstände

nicht eintreten können. Zur besseren Vertheilung des durch den Apparat strömenden

Wassers kann unter der Abfluſsvorrichtung eine durchlochte Platte F und ebenso eine zweite durchlochte Platte G entweder an der untersten oder an einer entsprechend

der Zusammensetzung der abzuleitenden Schlammtheile innerhalb des Apparates

gewählten Stelle angebracht werden. Um auch die specifisch leichteren

Verunreinigungen, die sich oberhalb des gereinigten Wassers ansammeln, mit so wenig

als möglich einseitiger Stromerzeugung ableiten zu können, ist an dieser Stelle der

Glocke eine ringförmige Ablaufrinne W angeordnet und

dieselbe an derjenigen Stelle, an welcher der Abfluſsstutzen X mündet, durch ein zwischengelegtes, excentrisch gekrümmtes Blech in der

Weise verengt, daſs die Geschwindigkeit durch diese Verengung nahezu in der ganzen Kreisrinne W dieselbe bleibt.

Bei dem von G. Sagasser in Zwickau i. S. (* D. R. P. Nr.

36249 vom 10. Januar 1886) angegebenen Apparate zum Klären

von Flüssigkeiten werden dieselben einfach durch Heberwirkung ohne Anwendung von Luftpumpen aus dem Zufluſskanale durch den

Apparat nach der Abfluſsrinne übergeführt. Der in Fig. 8 Taf. 9 dargestellte

Apparat bildet einen allseitig geschlossenen stehenden Cylinder a mit einem an dem oberen Boden befestigten, vom

unteren Boden etwas abstehenden Mantel b. Innerhalb

desselben steht das nahe bis an den oberen Boden von a

reichende Abfluſsrohr c, während das Zufluſsrohr f aus dem Sammelbecken g

oben in den Ringraum zwischen a und b mündet. Die untere Mündung des Rohres f liegt etwas tiefer als der Spiegel des abflieſsenden

Wassers bei d. Oben hat der Cylinder eine durch die

Kopfschraube e verschlieſsbare Oeffnung, durch welche

derselbe bei Inbetriebsetzung mit Wasser so weit gefüllt wird, daſs oben nur eine

Luftschicht von einigen Millimeter bleibt. Der Ringraum zwischen a und b und der von b eingeschlossene Raum stehen auch oben durch einige

Oeffnungen in Verbindung, durch welche die verdrängte Luft übertreten kann.

Ist dann e wieder geschlossen, so strömt aus a etwas Wasser nach d, bis

der äuſsere Luftdruck dem Drucke der Flüssigkeitssäule im Apparate gleich kommt.

Wird dann der Hahn im Zufluſsrohre f geöffnet, so

strömt, da die Flüssigkeitssäule in diesem Rohre niedriger ist als im Rohre c, das zu klärende Wasser in den Ringraum zwischen a und b, sinkt in diesem

und steigt in b aufwärts, um auf diesem Wege

Unreinigkeiten abzusetzen und nach c abzuflieſsen. Ist

der Wasserspiegel in g bis auf die Höhe des

Wasserspiegels bei d gesunken, so hört natürlich der

Durchfluſs des Wassers im Apparate auf.

M. M. Rotten in Berlin (* D. R. P. Nr. 35 719 vom 18.

Juli 1885) hat zum Entwässern des Schlammes, wie

derselbe bei dem Reinigen von Abfallwässern aller Art

entsteht, den in Fig. 9 Taf. 9 dargestellten Apparat

angegeben. Um diesen Schlamm nutzbar zu verwerthen, ist es erforderlich, denselben

in einen Zustand zu bringen, in welchem der Schlamm als Handelswaare auch eine

längere Beförderung verträgt. Die bisher angestellten Versuche mit Pressen,

Schleudern, Lufttrocknern u.s.w. sollen keinen Erfolg gehabt haben, weshalb Rotten das Entwässern in der Weise vornimmt, daſs

gleichzeitig ein Filtriren dieses Schlammes, ein Absaugen des in dem Schlamme

enthaltenen Wassers und ein Zusammenpressen bei der Fortbewegung des Schlammes in

ununterbrochenem Betriebe erfolgt.

Dem entsprechend besteht der angegebene Apparat aus zwei Theilen, von denen der eine

fest und der andere beweglich ist. Der feste Theil ist ein Cylinder A, der mit seinem Untersatze auf Säulen lagert und in

welchem sich ein zweiter beweglicher und zweitheiliger Cylinder C

befindet. Dieser ist mit

einem Rohre F verbunden, welches in Drehung versetzt

wird. Der Cylinder C, welcher in seinem unteren Theile

aus doppelten Sieb flächen gebildet ist, die mit passendem Filtertuche belegt werden

können, hat bei D die Eintragöffnung, von wo der

Schlamm durch das mit dem Cylinder C fest verbundene

T-förmige Rohrstück H in den Ringraum um C gelangt. Seine obere Führung erhält das Rohr H und dadurch zugleich der Cylinder C durch eine Stopfbüchse. Zwischen dem Cylinder C und dem feststehenden äuſseren Mantel A ist ein zweiter fester und in seinem unteren Theile

gleichfalls siebförmiger Mantel E angebracht; ferner

ist zwischen C und dem Mantel E eine Förderschnecke S zur Weiterbewegung

des Schlammes angeordnet. Der kreisende Cylinder C ist

derart eingerichtet, daſs der äuſsere Siebmantel mit dem Antriebsrohre F fest verbunden ist, während der innere, nur an seinem

oberen Theile mit dem äuſseren zusammenhängende Mantel behufs Reinigung an Haken

sich leicht herausziehen läſst. Dasselbe ist mit dem Mantel E der Fall, welcher gleichfalls behufs Reinigung leicht ausgewechselt

werden kann. Das Antriebsrohr F mündet in ein Gefäſs

M mit dem Abfluſsstutzen N für das Wasser. Ein zweiter Stutzen O ist

an dem unteren Boden behufs Entleerung des ganzen Kastens vorhanden, während an dem

Deckel dieses Kastens der Stutzen R die Verbindung mit

der Luftpumpe bewirkt. Der von der Schnecke S nach

unten beförderte Schlamm tritt durch das tangential angeordnete Auslaſsrohr T in entwässertem Zustande aus dem Apparate heraus. Das

Rohr T kann, wenn eine gröſsere Trocknung gewünscht

wird, durch in eine Ummantelung desselben eingeführten Dampf o. dgl. erwärmt

werden.

Die Vorrichtung arbeitet nun folgendermaſsen: Der durch das Rohr

D einflieſsende Schlamm vertheilt sich durch H in den Raum zwischen C

und E. Der Raum innerhalb C steht durch das Rohr F und den Stutzen R mit der Luftpumpe in Verbindung; das gleiche ist der

Fall mit dem Räume zwischen E und dem äuſseren Mantel

A, welcher durch die Löcher a und b ebenfalls mit F in Verbindung steht. Es erfolgt dadurch ein Absaugen des Wassers von

beiden Seiten des zwischen C und E befindlichen Schlammes und gleichzeitig ein Filtriren

desselben durch die um C und E angebrachten Siebflächen. Der entwässerte Schlamm wird durch die

Schnecke S fortbewegt, bis derselbe durch das Rohr T den Apparat verläſst. Das Wasser strömt durch das

Rohr F in den Kasten M und

wird mit Hilfe einer Luftpumpe durch den Stutzen R in

ein heberartiges Leitungsrohr mitgerissen, von wo das Wasser in einen Ablaufbehälter

strömt.

Die Gröſse der Luftverdünnung und dem entsprechend die Höhe des

Heberrohres wechselt je nach der Beschaffenheit des zu verarbeitenden Schlammes,

indem für. mehr körnigen Schlamm eine geringere Luftverdünnung und eine geringere

Höhe des Heberrohres erforderlich wird, und umgekehrt. Das gleiche ist mit der

Geschwindigkeit der Fall, mit welcher der Cylinder C

mit der Schnecke S bewegt werden soll, indem diese

Geschwindigkeit für breiigen und körnigen Schlamm gröſser und für dünnflüssigeren

Schlamm geringer gewählt werden muſs.

Behufs Beseitigung und Nutzbarmachung menschlicher

Abfallstoffe schlägt A. Engle in Metz, Jowa,

Nordamerika (* D. R. P. Nr. 33811 vom 31. März 1885) vor, in dem Keller eines jeden

Wohngebäudes einen Retortenofen

aufzustellen, in welchen

sämmtliche Abfallröhren aus den Abtritten führen. Ist die Retorte des Ofens bis zu

einem bestimmten Punkte gefüllt, so heizt man den Ofen, bis alle Feuchtigkeit

verdampft und die Abfallstoffe in Pulver umgewandelt sind; dies kann dann verkauft,

als Dünger verwendet oder verbrannt werden!

Wie aus Fig.

12 Taf. 9 zu entnehmen ist, mündet in die eiserne Retorte B das Ansatzrohr eines Behälters C, in welchen die Abfallröhren sich vereinigen. C kann gegen die Retorte durch eine Klappe D abgeschlossen werden. Behufs Vermeidung des Anbackens

in der Retorte besitzt dieselbe eine Rühr Vorrichtung, welche von Hand oder auf

andere Weise bewegt wird. Die sich nach Verdampfung des Wassers in der Retorte

entwickelnden brennbaren Gase werden durch einen in der Feuerung liegenden

Ueberhitzer K und dann in die Feuerung zur Verbrennung

geleitet.

H. Zerning und G. Eschenhorn in Berlin (* D. R. P. Nr.

35 878 vom 6. December 1885) wenden zu gleichem Zwecke eine Vorrichtung an, bei

welcher die Feuerung durch eine Presse ersetzt wird, so

daſs die Abfallstoffe durch diese entwässert und in Ziegel geformt werden, um als Dünger

oder getrocknet als Brennmaterial Verwerthung zu finden.

In der Sichtetrommel G (Fig. 16 und 17 Taf. 9),

welche mit dem Hauptabfallrohre der Abtritte verbunden ist, findet die Abscheidung

des Spülwassers von den festen Abfallstoffen statt; letztere fallen in die

Rührvorrichtung J, wo sie mit vom Schöpfwerke H geliefertem Steinkohlen- und Torfgrus gemengt werden,

um darauf in der Presse K zu Steinen geformt zu werden.

Der Sammelkasten L dient zum Aufbewahren und Trocknen

der Steine. Das Spülwasser wird in einem Filter so weit gereinigt, daſs es ohne

Bedenken abgeleitet werden kann. In der Trommel G

befinden sich vier hohle Arme auf der Hohlachse a; die

eine Wand dieser Arme wird durch ein Sieb b, die andere

durch ein volles Blech c gebildet. Die Achse a hat vier den Armen entsprechende Oeffnungen d. Die Abfallstoffe gelangen auf das Sieb b; durch dieses und die Oeffnungen d tritt das Spülwasser nach dem in die hohle Achse a reichenden Rohre e und

von da nach einem Filter; letzteres besteht aus zwei herausziehbaren Kasten, in

welchen sich zwischen Siebböden Lagen von Kies und Kalk befinden.

Die festen Stoffe, welche auf dem Siebe b zurückbleiben,

veranlassen, nachdem sich eine bestimmte Menge derselben angesammelt hat, durch ihr

Gewicht die Achse a zu einer Vierteldrehung und fallen

dann in die unterhalb befindliche Rührvorrichtung J.

Bei dieser Drehung der Achse a wird zugleich der eine

Schenkel i1 eines

doppelarmigen Hebels mittels des vierzahnigen, auf der Achse a sitzenden Rades k gehoben, der andere

Schenkel i2 also

niedergedrückt, wobei die am Schenkel i2 sitzende Knagge m den

an der Kettenscheibe n befestigten Stift n1 losläſst und die

Scheibe n, durch das aufgezogene Gewicht p veranlaſst, eine volle Umdrehung ausführt, worauf sich der Stift n1 wieder gegen die

Knagge m legt. In Folge dieser Umdrehung läſst das

Schöpfrad q aus den Behältern r und s Steinkohlen- und Torfgrus nach der

Rührvorrichtung J gelangen. Die Scheibe n ist durch eine Kette sowohl mit der Scheibe t der Rührvorrichtung, als auch mit der Scheibe u der Presse K derart

verbunden, daſs bei einmaliger Umdrehung von n die

Scheibe t zwei Umdrehungen, die Scheibe u eine Umdrehung macht. Gleichzeitig mit dem

Herunterfallen des Kohlen- und Torfgruses wird also sowohl das Rührwerk in Bewegung

gesetzt und der Grus mit den Abfällen vermengt, als auch die Presse K durch die gekröpfte Welle l bewegt. Aus der Presse werden die viereckigen Steine nach dem

Sammelbehälter L vorwärts geschoben. Sobald eine

Abtheilung dieses Behälters gefüllt ist, wird durch die noch immer nachgeschobene

Masse der Kolben v mit dem Stifte w niedergedrückt, so daſs die seitlichen Vorsprünge des

Stiftes w, welche bisher auf den Vorsprüngen des Bockes

x ruhten, in eine Aussparung gelangen, worauf der

Sammelbehälter so weit herunterfällt, daſs sich der nächste Stift w wieder auf die Vorsprünge des Bockes x legt. Dieses Spiel wiederholt sich so oft, bis der

ganze Sammelbehälter L gefüllt ist, worauf dieser durch

einen neuen ersetzt wird. Will man die Abfallstoffe nicht als Brennmaterial, sondern

als Dünger verwerthen, so wird der Steinkohlengrus weggelassen und nur Torfgrus

zugegeben.

Der ganze Apparat kann so eingerichtet werden, daſs derselbe eine bestimmte Zeit,

etwa 8 Tage lang, ganz sich selbst überlassen bleibt, worauf man den gefüllten

Sammelbehälter durch einen leeren ersetzt und das Gewicht p wieder aufzieht, sowie auch frischen Kohlen- und Torfgrus

aufschüttet.

Tafeln