| Titel: | C. T. Burchardt's Temperaturausgleicher für Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 150 |

| Download: | XML |

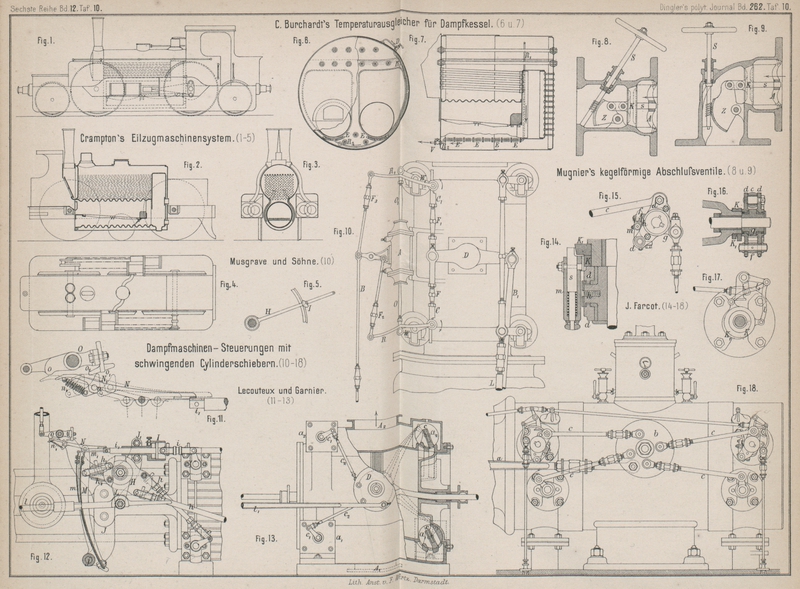

C. T. Burchardt's Temperaturausgleicher für

Dampfkessel.

Mit Abbildungen auf Tafel

10.

Burchardt's Temperaturausgleicher für Dampfkessel.

Dampfkessel mit innerer Feuerung, namentlich Schiffskessel, leiden jederzeit an dem

Uebelstande, daſs das Wasser in den tieferen, vom Feuer nicht berührten

Kesseltheilen sich nur sehr langsam erwärmt und noch stundenlang nach dem Anheizen

(bei Einflammrohr-Schiffskesseln 6 bis 7 Stunden) und erfolgter Dampfbildung bis zu

100° unter der Temperatur der feuerberührten Kesseltheile bleibt, welch letztere

natürlich der erreichten Dampfspannung entspricht. Daſs diese Erscheinung für die

Erhaltung der Kessel sehr unvortheilhaft ist, liegt auf der Hand; es sind deshalb

schon viele Einrichtungen zur Abhilfe dieses Uebelstandes versucht worden, ohne daſs

bis jetzt eine derselben allgemeineren Eingang gefunden hätte.

Sehr einfach und zweckmäſsig scheint der nach den Angaben von C. T. Burchardt in Berlin (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 34521 vom 24. Juni 1885)

von Gebrüder Howaldt in Kiel ausgeführte

Temperaturausgleicher zu sein. Derselbe besteht, wie Fig. 6 und 7 Taf. 10 zeigen, aus

Rippenheizkörpern E, welche man bequem durch das

Mannloch einbringen und in den Kesseln zusammenbauen kann. Ein Rohr R1 führt aus denselben

in den Dampfraum und ein Rohr R2 durch die Kesselwandung nach auſsen, wo es, durch

ein Ventil V abstellbar, bis zum Luftpumpen-Ausguſs

weiter geleitet wird.

Sobald sich das Kesselwasser erwärmt und die Luft auszuströmen beginnt, wird diese

sowohl, wie der später folgende Dampf durch das Rohr R1 in die Heizkörper getrieben und soll

der Dampf hier Wärme abgeben, bis die Temperatur unten im Kessel der Temperatur oben

entspricht. Das in

den Heizkörpern E niedergeschlagene Wasser wird in den

Luftpumpen-Ausguſs geführt und wiederum als Speisewasser benutzt. Ist die Temperatur

unten und oben im Kessel gleich, so wird auch keine andere Condensation mehr

stattfinden als jene, welche durch die Wärmeabgabe des unteren Kesseltheiles bedingt

ist. Der Dampfdurchgang ist entweder durch das Ventil V, oder, wenn dies vorgezogen wird, durch einen selbstthätigen

Dampfwasser-Ableiter regelbar.

Die Wirksamkeit des beschriebenen Apparates geht am besten aus den

in Glaser's Annahn, 1886

Bd. 19 * S. 72 mitgetheilten Ergebnissen eines Versuches hervor, welcher am 13.

Februar 1886 in Gegenwart eines K. Marine-Ingenieurs und eines Sachverständigen des

Germanischen Lloyd in Kiel an den Kesseln des

Postdampfers Adler der Linie Kiel-Kopenhagen

vorgenommen wurde. Das genannte Schiff hat zwei Kessel von je 66qm Heizfläche, 2m,9 Länge und 2m,5 Durchmesser mit je

einem Wellblech-Feuerrohre von 1m,1 lichter Weite;

der eine Kessel war mit 6 Stück Heizkörpern versehen, deren jeder 28k wog und 1qm

Heizfläche besaſs. In die Stirnwand beider Kessel war links seitlich unterhalb des

Feuerrohres eine Metallhülse eingeschraubt, die zur Aufnahme eines Thermometers

diente. Die Versuchsergebnisse waren folgende:

Zeit

Kessel mit 6 Heizkörpern

Kessel ohne Heizkörper

Tem-peratur

Dampf-überdruck

CondensirtesWasser

Tem-peratur

Dampf-überdruck

3 Uhr angefeuert

1°

0,00k/qc

0,00k

2°

0,00k/qc

4 Uhr 55

10

0,00

0,00

5

0,00

5 5

13

0,00

†

8

0,00

5 10

27

0,56

9,25

9

0,42

5 15

38

0,88

9,25

12

0,49

5 20

47

1,48

9,00

13

0,63

5 25

60

2,11 ††

6,75

15

0,70

5 30

115

2,46

5,25

17

0,84

5 35

135

2,46

2,00

20

1,05

5 40

135

2,46

0,25

23

1,41

5 45

137

2,46

0,25

26,5

1,76

5 50

137

2,46

0,125

29

2,11

5 55

137

2,46

0,125

32

2,46

6 0

137

2,46

0,125

35

2,46

† Anfang der Condensation. †† Abblasen durch

Sicherheitsventil.

Den bei dem Kessel mit Heizkörpern beobachteten Temperaturen

entsprechen theoretisch höhere Dampfspannungen als die in der dritten Spalte

angegebenen; wahrscheinlich sind die Unterschiede den Ungenauigkeiten der beim

Versuche benutzten Federmanometer zuzuschreiben.

Steht, wie bei gröſseren Kesselanlagen gewöhnlich, ein Hilfskessel zur Verfügung, so

wird in das Dampfzuleitungsrohr R1 für die Rippenheizkörper E auſsen am Hauptkessel ein Zweiwegehahn D

eingeschaltet, welcher ermöglicht, den Dampf des Hilfskessels zur Anheizung der groſsen Kessel auszunutzen, so daſs diese

vor dem Anzünden der Feuer angewärmt werden können. Ein solches Anwärmen, aber unter

Benutzung eines Strahlapparates (Injector), hat schon,

wie umstehend berichtet ist, W. Craig in Vorschlag

gebracht.

Tafeln