| Titel: | G. M. Hathaway's Typendrucktelegraph. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 169 |

| Download: | XML |

G. M. Hathaway's Typendrucktelegraph.

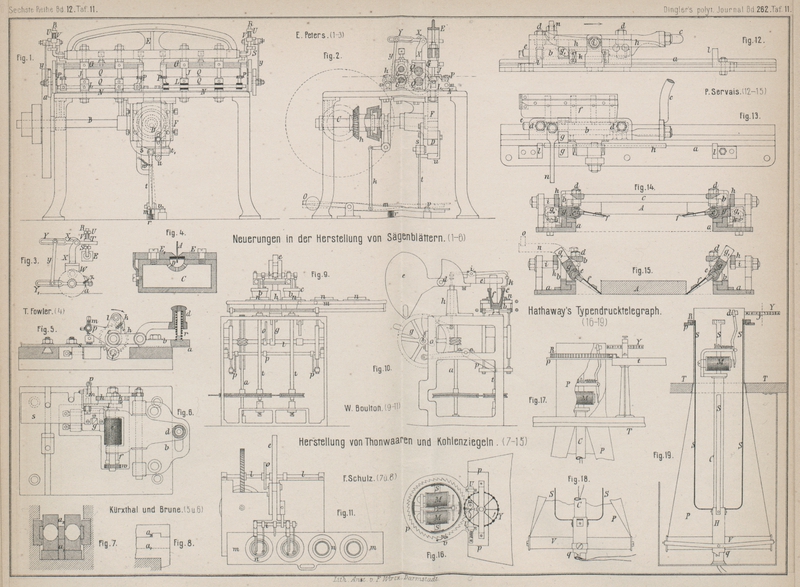

Patentklasse 21. Mit Abbildungen auf Tafel 11.

Hathaway's Typendrucktelegraph.

In seinem Typendrucktelegraph verwendet G. M. Hathaway

in Philadelphia (* D. R. P. Nr. 34466 vom 13. Januar 1885) eine Reihe von

Anordnungen, welche sich auch schon bei älteren Typendruck- und Zeigertelegraphen

finden; dagegen zeigt die bei diesem Telegraphen verwendete Einrichtung zum

Bedrucken des Papieres in Zeilenform (vgl. * D. R. P. Nr. 34175 vom 13. Januar 1885)

wesentlich neue Anordnungen. Daher mag die letztere, nach kurzer Beschreibung der

übrigen Einrichtung des Telegraphen, hier etwas eingehender besprochen werden.

Der Geber des Typendruckers enthält ein durch Gewichtsbetrieb in Umdrehung versetztes

Schlieſsungsrad; anfänglich ist ein auf der Achse dieses Rades sitzender Metallarm

an einem isolirenden Stifte gefangen; wird eine der 40, in vier bogenförmigen Reihen

angeordneten Tasten oder Knöpfe niedergedrückt, so wird zunächst mittels eines unter

allen Tasten hinlaufenden Hebels der isolirende Stift weggezogen und dafür ein

metallener Stift an der der gedrückten Taste entsprechenden Stelle dem Arme in den

Weg gestellt. Während nun der metallene Contactarm umläuft, entsendet das

Schlieſsungsrad eine Reihe von Strömen aus der eigentlichen Telegraphirbatterie und

diese werden im Empfänger in bekannter Weise, unter Mitwirkung eines Räderwerkes mit

Gewichtsbetrieb, zur Einstellung des Typenrades benutzt. Wenn sich hingegen der

umlaufende Arm wieder an dem metallenen Stifte fängt, so schlieſst derselbe zugleich

eine zur Telegraphirbatterie parallel geschaltete Hilfsbatterie und der jetzt die

Leitung durchlaufende stärkere Strom setzt im Empfänger mittels des auf schwächere

Ströme nicht ansprechenden Druck-Elektromagnetes M

(Fig. 16

bis 18 Taf.

11) die Druck Vorrichtung in Thätigkeit. Auch im Geber wird der telegraphirte

Buchstabe mit gedruckt; hier läuft jedoch bloſs der Strom der Hilfsbatterie durch

den Druck-Elektromagnet, die Ströme der Telegraphirbatterie dagegen nicht; das Typenrad aber

ist hier gleich auf die Achse des Schlieſsungsrades aufgesteckt.

Der Apparat zum Bedrucken des Papieres in Zeilenform ist in Fig. 19 im Schnitte, in

Fig. 16

im Grundrisse, in Fig. 17 in der Vorderansicht dargestellt, Fig. 18 dagegen zeigt die

Papierrolle V von rückwärts gesehen. Das Papier läuft

in Form eines breiten Papierstreifens P von der Rolle

V ab, welche mittels zweier Arme drehbar an der

Hülse H befestigt ist; letztere ist auf den Ständer C gesteckt, welcher von der Tischplatte T getragen wird. Die Hülse H kann sich um den Ständer C drehen und die

am unteren Ende der Hülse angebrachte Nase q läuft bei

jeder Umdrehung einmal auf einen aus dem Ständer C

vorstehenden Stift auf, steigt dabei ein wenig – und zwar gerade um die Höhe einer

Zeile – empor und senkt sich dann plötzlich wieder um denselben Betrag. Das Papier

wird bei seinem Aufsteigen nach oben, wie dies die Rückansicht Fig. 17 noch deutlicher

sehen läſst, in Röhrenform gebogen, indem es durch einen Ring R hindurchgeht; auf der Innenseite ist dieser Ring mit

feinen, schräg nach oben gerichteten Spitzen versehen, gegen welche das Papier durch

die vier von der Hülse H nach oben laufenden Arme S angedrückt wird; die nach dem Papiere hin gerichtete

Seite des verbreiterten oberen Endes dieser Arme, deren vorderster in Fig. 19 als

abgebrochen erscheint, ist ebenfalls mit nach oben gerichteten feinen Spitzen

besetzt. Daher muſs die Hülse H, wenn sie selbst

emporsteigt, auch das Papier mit nach oben bewegen; wenn dagegen später die Hülse

H wieder nach unten geht, kann ihr das Papier nicht

folgen, weil es daran von den Spitzen des Ringes R

gehindert wird; somit wird das Papier bei jeder Umdrehung der Hülse H um die Höhe einer Zeile in der Längsrichtung des

Streifens verschoben. Die Drehung aber wird der Hülse H

von dem Ringe R aus ertheilt, mit welchem es durch die

von beiden Seiten her sich in das Papier P

einstechenden Spitzen an R und an den vier Armen S verbunden ist. Der Ring R endlich läuft mit einem Ansätze in einer kreisförmig ausgeschnittenen

Nuth einer Platte p welche an einer mit der Tischplatte

T verbundenen Platte t

befestigt ist. Auf seiner Auſsenseite ist der Ring R

mit Zähnen versehen, in welche sich die Schiebklinke u

an dem Riegel U einsetzt und bei jeder Bewegung des

Riegels den Ring R um einen Zahn dreht, während die

Sperrklinke v ein Rückwartsdrehen des Ringes R verhütet; nach jeder Verschiebung drückt eine

Spiralfeder den Riegel U wieder in seine Ruhelage

zurück. Das Typenrad Y sitzt auf der Achse J; an dieser Achse ist ferner eine Nase angebracht,

welche auf einen Vorsprung an dem Riegel U in dem

Augenblicke wirkt, wo im Geber der Arm vom isolirenden Stifte freigelassen wird und

seinen Umlauf beginnt; bei jeder Wirkung der Nase auf den Vorsprung dreht die Klinke

u den Ring R um einen

Zahn, das Papier P um die Breite eines Buchstabens.

Hiernach würde bei jedem Umlaufe des Typenrades Y nur

ein Zeichen gedruckt werden können. Das Drucken vermittelt der Elektromagnet M, welcher beim Anziehen seines Ankers das Druckkissen d und durch dieses das Papier P gegen das Typenrad Y andrückt. Die

Leitungsdrähte können dem Elektromagnete M durch die

hohle Säule C zugeführt werden.

Tafeln