| Titel: | Neuere Eismaschinen für Kleinbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 173 |

| Download: | XML |

Neuere Eismaschinen für Kleinbetrieb.

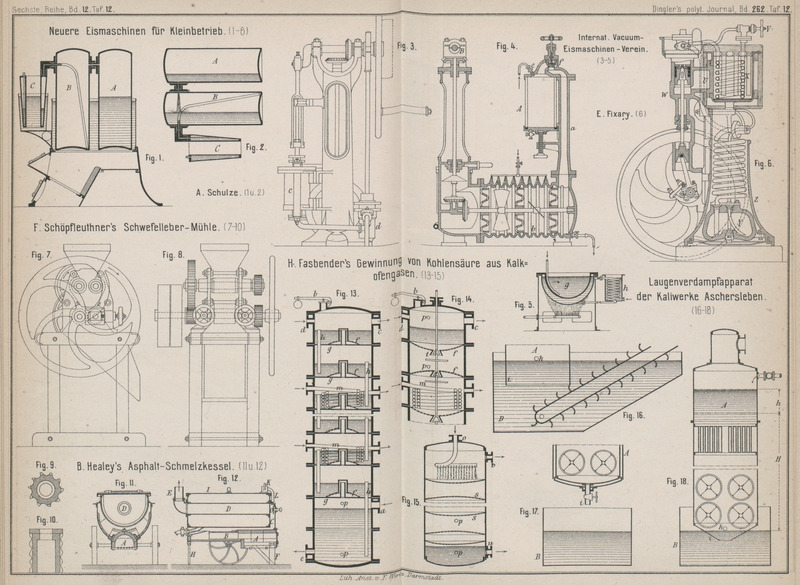

Patentklasse 17. Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Neuere Eismaschinen für Kleinbetrieb.

Der allgemeine Aufschwung, welchen der Bau von Eismaschinen im letzten Jahrzehnte

genommen hat, erweckte auch das Verlangen nach Maschinen, welche gestatten, geringe Mengen Eis, wie sie für Haushaltungszwecke nöthig sind, womöglich mit

Handbetrieb zu erzeugen. Der erste Schritt in dieser Richtung scheint von

E. Carré vor etwa 10 Jahren gemacht worden zu sein

mit einer kleinen Schwefelsäuremaschine (vgl. 1875 217 146), welche auf dem später von Windhausen in seiner Vacuummaschine angewendeten

Verfahren beruht, Wasserdämpfe von Schwefelsäure absorbiren zu lassen.

Ein neuerer Apparat von A. Schulze in Halle a. d. Saale (* D. R. P. Nr. 35826 vom 14. November 1885) benutzt das System der Ammoniakabsorption und liegt demselben der Gedanke

zu Grunde, alle Hähne, Ventile und sonstige bewegliche Theile, als die Hauptursachen

von Betriebsstörungen bei kleinen Maschinen, zu vermeiden. Es ist dies, wie aus Fig. 1 und 2 Taf. 12

ersichtlich, auf folgende Weise erreicht: In einem Kesselt (Fig. 1) befindet sich der

Salmiakgeist, aus welchem durch Erhitzen in einem Wasser- oder Salzwasserbade das

Ammoniak ausgetrieben werden soll. Letzteres geht durch den Absorptionskessel B, welcher ebenfalls im Heizbade steht, nach dem

Eiserzeuger C und wird dort durch Abkühlung als

Flüssigkeit niedergeschlagen. Ist die Destillation beendet, so bringt man den

Apparat in die Stellung Fig. 2, wodurch die

erschöpfte Lösung aus dem Kessel A in das

Absorptionsgefäſs B flieſst. Wird hierauf der Apparat

wieder in die ursprüngliche Lage gebracht, aber der Absorptionskessel B in kaltes Wasser gestellt, während der Eiserzeuger

C in das in Eis zu verwandelnde Wasser getaucht

wird, so verdampft das im Eiserzeuger angesammelte flüssige Ammoniak, wobei es dem

Eisbildner Wärme entzieht. Nach beendeter Eisbildung bringt man den Apparat in die

umgekehrte Lage, wie in Fig. 2 angedeutet, so daſs

die gesättigte Salmiaklösung wieder in den Kessel A

zurückflieſsen kann, und die Maschine ist zu erneuter Wirkung bereit.

Handlicher im Betriebe erscheint die von dem Internationalen

Vacuum-Eismaschinen-Verein in Berlin (* D. R. P. Nr. 36055 vom 17. Oktober

1885) angegebene, in Fig. 3 bis 5 Taf. 12 dargestellte

kleine Vacuum-Kältemaschine; dieselbe ist im

Wesentlichen der Windhausen'schen Vacuummaschine (vgl.

1884 252 * 369. 1886 259 *

262) nachgebildet, nur in möglichst gedrängter, für den Handbetrieb geeigneter

Anordnung.

Der Eisbildner besteht aus einem an den Endflächen gerade geschliffenen, zwischen

Gummiringen eingepreſsten Glascylinder A, der unten

durch einen stellbaren Boden geschlossen ist und dessen Deckel durch ein Rohr a mit dem Absorptionsgefäſse b in Verbindung steht. Letzteres wird gebildet von einem Cylinder aus

Guſseisen oder Hartblei, der theilweise mit Schwefelsäure gefüllt ist und in welchem

mittels Rührwerken die Wasserdämpfe in möglichst innige Berührung mit der Säure

gebracht und absorbirt werden. Die Kühlung der durch die Absorption sich erwärmenden

Säure erfolgt durch Wärmeabgabe an die Luft, zu welchem Zwecke der Mantel

wellenförmig gestaltet ist, und kann auſserdem durch Ueberrieselung mit kaltem

Wasser unterstützt werden. Zur erstmaligen Herstellung der Luftverdünnung und zur

Entfernung der im Wasser enthaltenen Luft dienen die Pumpen c und d. Erstere saugt die Luft an und

befördert dieselbe nach der kleineren Pumpe d, von

welcher die Luft ausgeworfen und auf atmosphärische Spannung gebracht wird. Ist in

dem Glascylinder A die erforderliche Luftleere

hergestellt, so läſst man durch den Hahn e langsam

Wasser zuflieſsen; ein Theil desselben verdampft alsdann und der Rest setzt sich als

Eis fest. Nach beendigter Eisbildung hat man nur das Ventil f zu schlieſsen und durch den Hahn e Luft

eintreten zu lassen, worauf der Eisblock durch Niederschrauben des Bodens entfernt

werden kann. Zum Eindampfen der verdünnten Säure dient ein kleiner Kochkessel g (Fig. 5) aus Hartblei,

welcher in einen etwas gröſseren kupfernen Kessel eingehängt ist; der Hohlraum

zwischen beiden Kesseln ist mit einer schwer siedenden Flüssigkeit gefüllt; diese

wird geheizt und überträgt die Wärme auf die Säure. Es ist diese Einrichtung

getroffen, um eine unnöthig starke Erhitzung der Säure zu vermeiden. Die Temperatur

der Heizflüssigkeit wird dadurch auf gleicher Höhe erhalten, daſs die bei zu starker

Erwärmung sich bildenden Dämpfe in einem kleinen Oberflächencondensator h gekühlt werden. Es soll mit dieser Maschine nach der

Versicherung der Erbauer möglich sein, in einem Zeiträume von etwa 15 Minuten 3 bis

4k Eis herzustellen, wobei natürlich

vorausgesetzt wird, daſs der Absorptionskessel mit concentrirter Säure beschickt

ist. Was dieser Art von Maschinen besonders zu statten kommt, ist der Umstand, daſs

dieselbe nur eine geringe mechanische Kraft zum Betriebe erfordert. Die an der Pumpe

zu leistende Arbeit beschränkt sich auf das erstmalige Herstellen der Luftleere und

die Entfernung der im Wasser enthaltenen Luft; der gröſste Theil der in Kälte

umgewandelten Arbeit wird geleistet von der Anziehungskraft zwischen der Säure und

dem Wasserdampfe bezieh. von der zur Eindampfung der Säure dienenden Gas- oder

Erdölfeuerung.

Von E. Fixary in Paris wird in neuerer Zeit eine auf dem

Prinzipe der Ammoniakcompression beruhende kleine

Eismaschine in Handel gebracht, welche stündlich nur 5k Eis erzeugt. Die Maschine besteht nach der dem Génie civil, 1886 Bd. 9 * S. 282 entnommenen Abbildung Fig. 6 Taf. 12 aus einem

mit dem Grundgestelle zusammengegossenen Behälter Z,

welcher als Condensator dient und in dessen unterstem Theile sich ein kleines

geschlossenes Gefäſs Y für das flüssige Ammoniak

befindet. Den oberen Theil des Gestelles bildet der Gefrierkasten X, in dessen Schlangenrohr das flüssige Ammoniak

verdampft, und daran angeschraubt die Compressionspumpe W. Der

Gefrierkasten ist mit Salzlösung gefüllt und trägt eine in Fig. 6 nicht sichtbare

Erweiterung, in welcher die mit Gefrierwasser gefüllten Zellen eingehängt sind. Die

Wirkungsweise der Maschine ist sehr einfach. Nachdem der Behälter Y mit der nöthigen Menge, etwa 2k, flüssigen Ammoniaks gefüllt worden, öffnet man

langsam das Regulirventil V und setzt gleichzeitig die

Pumpe W in Thätigkeit; hierdurch werden die in der

Spirale des Gefrierkastens entstehenden Dämpfe angesaugt und nach den Spiralen des

Condensators gedrückt, wo sie sich unter der Einwirkung des Kühlwassers verflüssigen

und wieder in den Behälter Y zurückflieſsen. Besondere

Sorgfalt ist auf eine ausreichende Schmierung des Kolbens und der Stopfbüchsen

verwendet. Zu diesem Zwecke ist neben dem Cylinder eine Kammer U angeordnet, welche mit Schmieröl gefüllt erhalten

wird. Der einfach wirkend angeordnete Kolben taucht mit seinem unteren Theile

vollständig in Oel und, da die Kammer U mit dem

Saugventile in Verbindung steht, so wird alles durch den Kolben entweichende

Ammoniak von der Pumpe wieder angesaugt. Das mitgerissene, in die

Condensatorspiralen gelangende Oel setzt sich schlieſslich im Behälter Y ab, wo es sich von dem specifisch leichteren Ammoniak

trennt, um von Zeit zu Zeit wieder nach der Schmierkammer U befördert zu werden. Die Maschine ist für Motorbetrieb eingerichtet, da

sie für Handbetrieb zu viel Kraft verbraucht. Es dürfte überhaupt schwer sein, die

Compressionsmaschinen, bei welchen die gesammte Kälteleistung nur durch mechanische

Arbeit zu erzielen ist, für Handbetrieb tauglich zu machen, da nicht nur die

schädlichen Widerstände im Verhältnisse zur Compressionsarbeit, sondern auch die

Ammoniakverluste durch die Stopfbüchse mit der Kleinheit der Maschine wachsen.

Tafeln