| Titel: | Ueber Lastenhebmaschinen; von Prof. H. Gollner in Prag. |

| Autor: | H. Gollner |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 193 |

| Download: | XML |

Ueber Lastenhebmaschinen; von Prof. H. Gollner in

Prag.

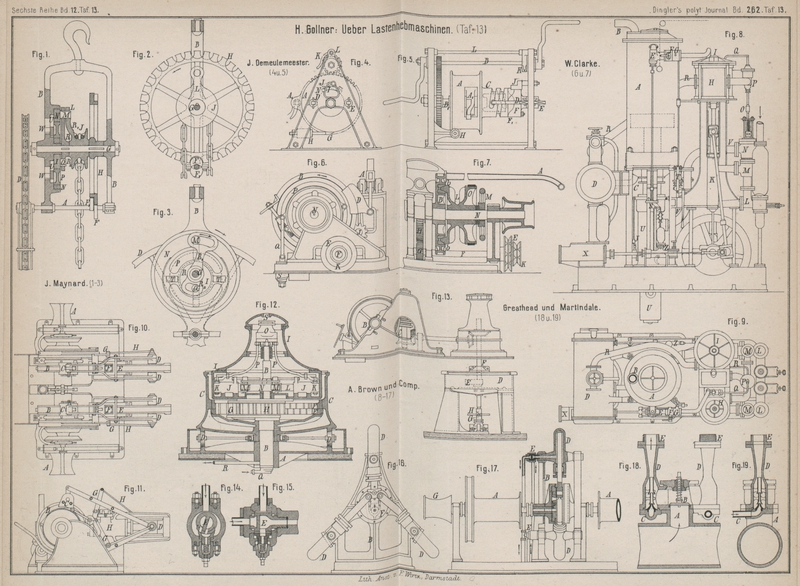

Patentklasse 35. Mit Abbildungen auf Tafel 13.

H. Gollner, über Lastenhebmaschinen.

Die Lastenhebmaschinen stellen jene Gruppe der Fördermaschinen dar, welche in neuerer

Zeit mit Rücksicht auf ihre umfassende Verwendungsfähigkeit für sämmtliche in die

Bau- und Maschinenpraxis bereits eingeführten Constructionstypen sehr

bemerkenswerthe Ausbildungen und Neuanwendungen sowie Neuerungen in constructiver

Richtung nachweisen.Vgl. auch 1886 259 * 9. * 159.* 442. 260 * 299. * 499. 261

* 154. * 324. * 455. Es sind derart für besondere feststehende

Verwendungszwecke neue, nunmehr auch in mechanischer wie ökonomischer Hinsicht, sehr

vollkommene Constructionsarten entstanden, welche geeignet sind, die durch die

heutigen hoch entwickelten Handels- und Verkehrsverhältnisse gestellten weitgehenden

Aufgaben hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Sparsamkeit bei

Anwendung der Lastenhebmaschinen in überraschender Weise zu erledigen.

Diese fortschrittliche Entwickelung in Anlage, constructiver Durchbildung wie in

Hinsicht des Betriebes der Lastenhebmaschinen kann für alle bisherigen Haupttypen

derselben, welche gewöhnlich durch die Rollen- (Flaschen-) Züge, Haspel, Aufzüge,

Erahne und Bagger, Grabmaschinen (sogen. Excavateurs) u. dgl. charakterisirt sind,

wahrgenommen werden, obschon sofort zu erkennen ist, daſs insbesondere die Aufzüge

und Erahne für sich und in Verbindung mit den in zahlreichen Formen praktisch

eingeführten sogen. Elevatoren und den verwandten Typen der Bagger- und

Transporteurmaschinen eine für die gesammte Bau- und Handelspraxis maſsgebende

mechanische und ökonomische Vervollkommnung erfahren haben und derart die

herrschenden Ausführungsformen der Lastenhebmaschinen geworden sind.

Die Begründung für diese Thatsache liegt zunächst in der Anwendung und Ausnutzung des

hydraulischen Prinzipes, des Wassers, als Kraftflüssigkeit, sowie in der durch

dieselbe ermöglichten überraschend einfach und sicher durchführbaren Lösung der

bezüglichen constructiven und betriebstechnischen Aufgaben, ferner in dem Umstände,

daſs die Ausführung sowohl feststehender, wie fahrbarer Constructionen unter

Ausnutzung desselben Hauptprinzipes bei möglichster Knappheit der maſsgebenden

Hauptabmessungen der Constructionen und unter Einführung und Ausbildung der ebenso

einfachen, wie verläſslichen Sicherheitsvorrichtungen gelungen ist.

Zu diesen bahnbrechenden Ausführungen haben selbstredend die Bedürfnisse des Handels

und Verkehres nach ihren mannigfaltigen Richtungen unmittelbaren Anstoſs gegeben und

nicht minder die schon bestehenden und nach dem heutigen Stande vollkommenen

Einrichtungen der Wasserleitungen und andere hydrotechnische Einrichtungen Anregung

geboten und in zahlreichen Fällen einen entscheidenden Einfluſs geübt.

Es sind sonach die hydraulischen Lastenhebmaschinen in ihren zahlreichen

Ausführungstypen als die herrschenden zu bezeichnen, neben welchen sich erst die für

den Dampfbetrieb, in direkter wie mittelbarer Ausnutzung desselben, eingerichteten

bezüglichen mechanischen Ausführungen reihen, während der reine Handbetrieb der

einschlägigen Maschinen aus dynamischen und ökonomischen Rücksichten entschieden in

den Hintergrund gedrängt erscheint, wenn derselbe auch für einzelne Anwendungen und

Verwendungsstellen kleinerer Typen der Lastenhebmaschinen, welche eben für eine

Massenförderung nicht bestimmt sind, nicht umgangen werden kann.

Durch den vorliegenden Bericht sollen einige Beispiele von bemerkenswerther und für

die weitere Entwicklung der Lastenhebmaschinen in constructiver und

betriebstechnischer Hinsicht wichtigen Ausführungen bezieh. deren Neuerungen in

übersichtlicher Weise mit Bezugnahme auf die folgenden Haupttypen und zwar: 1) Rollen- und Flaschenzüge, 2) Haspel, 3) Aufzüge, 4) Krahne und 5) Bagger,

sogen. Excavatoren und Transporteurs vorgeführt werden, wobei sowohl die

maſsgebenden Prinzipien, als auch entscheidende Constructionseinzelheiten für die

Zwecke der Betriebsicherheit und der Erhöhung der Leistungs- und

Verwendungsfähigkeit zu würdigen sein werden.

Der Zweck und die Verwendungsweise der Rollen- und

Flaschenzüge erfordern durchaus möglichst gedrängte, weil nothwendig

geringgewichtige und leicht zu handhabende Constructionen, die auſserdem mit einer

Einrichtung versehen sein sollen, welche die für die Praxis äuſserst werthvolle Selbsthemmung der Förderlast erreichen lassen. Diese

Selbsthemmung der Förderlast wurde bekanntlich zuerst bei dem Weston'schen oder auch Ransome'schen Differential-Flaschenzug (vgl. 1861 161 * 169), allerdings auf Kosten des Güteverhältnisses dieser Hebmaschine

erreicht. Die neueren, vielfach durch Umbildung dieser Construction hervorgegangenen

Flaschenzugtypen zeigen durchaus Einrichtungen zum Zwecke der Selbsthemmung der

Förderlast unter gleichzeitiger Erreichung eines hohen Umsetzungsverhältnisses, wie

z.B. die Ausführungen nach Tangye (1863 169 *164. 1866 182 * 442), Hardcastle (1868 188 * 106),

T. Hall (1877 224 *

253), Collet und Engelhard (1879 233 * 190), T. Ward (1883 249 * 432), G. Smith (1884

254 * 328), ferner der Epicycloidal-Flaschenzug (Eade 1867 184 * 476. R. Kühn 1883 249 * 11),

während der von Jamet (1866 181 * 439) und von Wilke und Lappe (vgl. 1875 217 * 456)

angegebene Typus und andere (vgl. T. Williams 1878 227 * 434. Cremer 1879 233 * 447. H. Williams 1881

241 * 20. A. Bell 1884

253 * 361) bei gewöhnlicher Gröſse des

Umsetzungsverhältnisses durch besondere Klemmvorrichtungen des letzten, freien

Seilstranges die erwähnte Selbsthemmung der Förderlast bei relativ hohem

Wirkungsgrade erreichen lassen.

Ein Flaschenzug mit Antrieb durch Vorgelege (vgl. Pickering 1868 188 * 108. E. Becker 1881 240 * 423.

J. Speidel 1882 246 *

402) mit Selbstspannung

der Förderlast für den Fall, als die für die Förderung der Last verwendete Kraft

gleich Null oder selbst negativ wird, wurde von J.

Maynard in Brooklyn (* D. R. P. Nr. 28265 vom 4. März 1884) angegeben. Wie

aus Fig. 1 bis

3 Taf. 13

zu entnehmen, ist in dem unteren Ende des Bügels B die

durch Hand mittels Kurbel oder mittels Kette oder Seil am Rade D zu drehende Welle A

gelagert. Die beiden Zähne F und F1 derselben greifen in

die einstückigen Zahnräder H, die auf der Achse G festgekeilt sind. Diese Achse trägt lose die

Lastkettenscheibe J mit dem Arme L, dessen Oese den Zapfen M aufnimmt, welcher dem im Bügel B

beweglichen, zur Achse G excentrischen Ringe N angehört. In diesem lagert sich der Ring P mit dem Zapfen Q,

welcher M gegenübersteht. Diese beiden Zapfen werden

von den geschlitzten Armen der Mitnehmer R1 und R2 , welche gleichfalls auf der Achse G festgekeilt sind, umfaſst. Der eine Arm des Bügels

B ist derart ausgebildet, daſs nicht nur die Ringe

N und P, sondern auch

der Ring U hinter dem Ringe P gelagert werden kann. P hat auf seinen

beiden Flächen gegenüber stehende Zapfen W und T (Fig. 3), welche derart

angeordnet sind, daſs die Verbindungslinie der Zapfen W

jene von T senkrecht schneidet. Erstere Zapfen W bewegen sich in senkrechten Schlitzen des Bügels B, letztere in wagerechten Schlitzen des Ringes P. Dreht sich die excentrische Scheibe I, welche in den Ring P

paſst, und ebenso der excentrische Ring N gleichzeitig

in demselben Sinne, so kann sich der Ring P in

wagerechter und senkrechter Richtung verschieben. Die Scheibe I und der Ring N stehen

sich stets in der äuſsersten Stellung gegenüber.

Der dargestellte Mechanismus wirkt in folgender Weise: Bei Drehung des Rades D wird die Achse G und der

Mitnehmer R im Sinne des Pfeiles in Fig. 3 gedreht. R1 wirkt auf den Zapfen

M und dreht durch L

die Kettenscheibe J zum Zwecke der Förderung der Last.

Gleichzeitig wird auch durch R2 die Scheibe I in

gleichem Sinne gedreht. Weil die Ringe P und N sich im senkrechten wie wagerechten Sinne verschieben

können, bewegen sich die einzelnen Theile frei ohne jegliche Klemmung. Wird nun die

Handkette in D frei, so dreht die Last die

Kettenscheibe J im entgegengesetzten Sinne. J dreht aber mit L den

Zapfen M und Ring N im

gleichen Sinne. Der Mitnehmer R kann an dieser Drehung

nicht theilnehmen, daher auch nicht die durch Q mit

demselben verbundene Scheibe I. In Folge dessen muſs

sich endlich der Ring N zwischen der Flansche an B und den Ring P

festkeilen und nothwendig die Förderlast zum Stillstande kommen. Die Hebung und

Senkung der Förderlast erfordert die Drehung der Achse G; die Hemmung derselben tritt selbstthätig ein, wenn dieselbe die

Kettenscheibe J durch Verschwinden oder Verkleinerung

der am Umfange von D thätigen äuſseren Kraft zu drehen

sucht.

Der dargestellte Flaschenzug liefert eine groſse Umsetzung zwischen Kraft und Förderlast und läſst

die Selbsthemmung der Last bei günstigem Güteverhältnisse erreichen; seine Anordnung

ist trotz der zahlreichen Constructionstheile eine handliche.

Die durch den Gemeinnamen „Haspel“ bezeichneten Lastenhebmaschinen, welche die

vervollkommneten Ausführungen der mechanischen Potenz „Rad an der Welle“

darstellen, haben in neuerer Zeit sowohl hinsichtlich der Vorrichtungen zur

Sicherung gegen den schädigenden Einfluſs von Stöſsen und Massen Wirkungen, als auch

gegen eine etwaige Ueberlastung der Maschine bemerkenswerth praktische und bereits

bewährte Vervollkommnungen erfahren. Dieselben Maschinen haben aber weiter durch die

Anwendung und Ausnutzung des hydraulischen Prinzipes für die motorische Kraft

zunächst für besondere Fälle ihrer Verwendung eine durchgreifende Umgestaltung

bezieh. eine bedeutungsvolle Vervollkommnung erlangt, welche sich durch die hoch

entwickelte Einfachheit und Sicherheit der Construction wie durch die Oekonomie

ihres Betriebes kundgibt. Desgleichen sind unter Anwendung des hydraulischen

Prinzipes die eigentlich mittelbar wirkenden Haspel in vortheilhaftester Weise in

direkt wirkende Hebmaschinen umgewandelt werden, wodurch abermals neue Typen und

Constructionseinrichtungen geschaffen werden konnten, welche den Bereich der

Verwendungsfähigkeit dieser Arbeitsmaschinen noch wesentlich vergröſserten.

So beachtenswerth, weil in mechanischer Hinsicht fortschrittlich, die bemerkte

Ausnutzung des hydraulischen Prinzipes für die Beschaffung der nöthigen Kraft zur

Ueberwindung des Lastwiderstandes ist, so muſs doch bemerkt werden, daſs die

Anlagekosten dieser Arbeitsmaschinen wegen des Bedarfes an vollkommener Einrichtung

zur Erzeugung der nothwendigen Pressung des Kraftwassers unverhältniſsmäſsig groſs

sind und auſserdem auf jene Einrichtungen noch möglichst Bedacht zu nehmen ist,

welche den Eintritt und die verheerenden Wirkungen des sogen. Wasserschlages zu

verhindern bestimmt sind. In zahlreichen Anwendungsfällen tritt noch die Frage der

Wasserversorgung der Arbeitsmaschinen durch bestehende Wasserleitungen von

entscheidender Bedeutung in den Vordergrund, deren allgemeine Wichtigkeit und

praktische Lösbarkeit für mittlere Verhältnisse später bei den „Aufzügen“ zur

Beleuchtung gelangen soll.

Nach den bisherigen Erfahrungen und Ausführungen haben sich nunmehr die Haspel mit

Preſswasserbetrieb als eine besondere Gruppe der Haspel neben den Hand-, Dampf- und

Preſsluft-Haspeln entwickelt und bereits in wichtigen Fällen, für welche eben

möglichste Einfachheit und Knappheit der Anordnung, Raschheit und Sicherheit des

geräuschlosen Betriebes, leichte und umfassende Beweglichkeit der zu fördernden

Lasten Hauptbedingungen waren, mit raschem Erfolge Eingang in die Praxis verschafft

und Anlagen nach älterem Prinzipe vielfach verdrängt. Eine ganz besondere

Verwendungsstelle der hydraulischen Haspel ist auf Schiffen gefunden worden, für welche solche Hebezeuge

in selbstständiger Anordnung oder in Verbindung mit den durch den Ausleger

charakterisirten Erahnen von gröſster Bedeutung wurden.

Betreffend die für besondere Zwecke vollkommen eingerichteten Haspel, nach älteren

Formen constructiv durchgeführt, wäre jener zu erwähnen, welchen J. Demeulemeester in Seraing (* D. R. P. Nr. 27283 vom

20. November 1883) angegeben hat. Dieser Haspel

(fälschlich Winde genannt) soll beim Einrammen der

Pfähle bei Wasserbauten Verwendung finden. Die mit dem cylindrischen

Ansätze C (Fig. 4 und 5 Taf. 13) versehene

Haspeltrommel A dreht sich frei auf der Trommelwelle

B1 und erhält eine

federnde Klemme A1 zum

Befestigen des Förderseiles; unter dieser Klemme befindet sich in der Haspeltrommel

eine Oeffnung zur Einführung des Seiles. Der Ansatz C

hat eine schraubenförmige Nuth, in der die Enden von Führungsstangen D und E liegen, welche an

dem Haspelgestelle befestigt sind. Besondere Bolzen lassen die Befestigung der

Stangen D und E derart

abändern, daſs diese mehr oder weniger zwischen die beiden Haspelschilder ragen.

Durch diese Verlängerung oder Verkürzung wird die Fallhöhe der Last geregelt, wenn

die Trommel A vom Mitnehmer gelöst wird. An der mit

Ausschnitten versehenen Trommel F wie an der Trommel

C sind seitliche Klauen F1 angebracht. Bei der Drehung der

Handkurbeln müssen die in die schraubenförmigen Nuthen greifenden Enden der Stangen

D und E die Trommel

C zur Seite und auſser Eingriff mit dem Rade F bringen, die Klauenkuppelung also ausrücken, wenn C sehr nahe eine ganze Umdrehung gemacht hat. Die

gehobene Last wird dann bei ihrem Niedergange die Trommel wieder in ihre anfängliche

Lage zurückdrehen. Der zu erwartende Stoſs soll durch die Knagge G unter A in Wirkung gegen

die federnden Buffer H aufgenommen werden. Die Platte

I (Fig. 4) auf der Trommel

F ist beweglich und derart einstellbar, daſs sich

in dem Augenblicke, in welchem sich die Trommel auslöst, eine Sperrklinke J durch das Eigengewicht einlegt und daher den Haspel

anhält. Bei der Wiederdrehung der Trommel F hebt dann

der Daumen N die Klinke J,

wodurch die Drehung fortgesetzt werden kann. Auf der Achse B befindet sich das Sperrrad, in welches die um die Stange L drehbare Klinke K

eingreift, wodurch die Rückdrehung der Kurbeln verhindert, somit jede Gefahr des

Loslassens der Last an beliebiger Stelle der Förderhöhe vermieden wird.

Eine für Haspel zweckmäſsige Anordnung der Bremse unter Federdruck und um die Kettenscheibe

angeordnet, damit diese bei Stöſsen und für den Fall einer für den Haspel

gefährlichen Belastung in der Richtung ihrer Drehbewegung nachgeben kann, hat Will. Clarke in Gaterhead-on-Tyne, England (* D. R. P.

Nr. 31851 vom 18. Mai 1884) getroffen.

Diese für Haspel aller Art zweckdienliche Einrichtung ist aus Fig. 6 und 7 Taf. 13 zu ersehen, in

welchen dieselbe einem doppelten Schiffshaspel

angepaſst ist, welcher

entweder mittels des Hebels A mit Hand, oder durch eine

besondere Dampfmaschine bethätigt werden soll. Für den ersteren Fall wirkt der Hebel

A auf ein Schaltwerk, welches die Schaltkegel im

Gehäuse D besitzt, die ihrerseits wieder in die Zähne

des Rades B greifen und dieses drehen. Für den Fall des

Dampfbetriebes kommt das auf der Welle F sitzende

Kettenrad E zur Wirkung; auf F ist das Getriebe G aufgekeilt, welches in

das Zahnrad H eingreift. Auf der Welle J (Fig. 6) sitzen zwei andere

Zahnräder, welche endlich in die Haupttreibräder B

eingreifen. Behufs Beschleunigung des Hauptkettenrades L für den Fall, als mittels desselben Schiffshaspels die Kette aus dem

Kettenraume in entgegengesetzter Richtung abgewickelt werden soll, muſs das auf F sitzende Kettenrad K

angewendet werden. Die ringförmigen Nuthen b in den

Rädern B auf der Welle N

werden mit passenden Stoffen ausgefüllt. Die Kettenscheibe L hat einen Vorsprung, welcher bestimmt ist, in die Nuth der Räder B einzutreten. Die Stellräder M auf N haben Naben, welche als Muttern auf

dem Gewinde der Welle N wirken. Mit Hilfe von N können die Vorsprünge der Kettenscheiben L in die Nuthen des Rades B eingedrückt werden, wenn es sich um die Einholung der Kette oder des

Seiles handelt, oder es kann die Berührung von L mit

B ganz aufgehoben werden. Zwischen M und L liegen elastische

Scheiben; ferner werden an derselben Stelle Metallscheiben angewendet, welche auf

Federn, die auf der Welle N angeordnet sind, gleiten,

um eine Mitnahme der Naben in Folge Reibung sicher zu verhindern. L besitzt ferner eine Bremse mit Federwirkung, indem

jede Kettenscheibe mit der Bremsscheibe O verbunden

ist, welche das Bremsband P aufzunehmen hat, dessen

Anordnung aus Fig.

6 zu ersehen ist. Q ist ein Gelenkstück, S eine mit Q verbundene

und sich gegen das Haspelgestell stützende Spiralfeder, welche den Zweck hat,

etwaige Stöſse beim Arbeiten (Vorankergehen oder Vorankerliegen) gegen den Haspel

aufzunehmen und deren Wirkung zu mildern. Bei plötzlich einwirkenden Zugkräften wird

offenbar durch S das bezügliche Tau oder die Kette

gegen Stöſse und selbst gegen gefährlich groſse Zugkräfte geschützt sein, indem

gleichzeitig mit der Zusammendrückung der Feder S die

Kettenscheibe L auf N sich

verdrehen kann; bei Ausgleichung der Spannung der Feder S kehrt die Scheibe L wieder in ihre

ursprüngliche Stellung zurück.

Ueber die Anwendung der hydraulischen Maschinen zum Beladen,

Entladen, Steuern und Umsteuern auf Dampfschiffen bringt der Engineer, 1884 Bd. 57 * S. 277 einen Aufsatz von A. B. Brown in Glasgow, aus welchem zunächst einige

Mittheilungen über die ausgeführten sogen. Hydraulic-Haspel entnommen sind, während die gleichfalls behandelten

hydraulischen Krahne später berücksichtigt werden.

A. B. Brown stellt zunächst die Thatsache fest, daſs

trotz der vielfachen Verbesserungen die mechanischen Einrichtungen für Dampfschiffe,

besonders die für

das Ausladen der Schiffslasten, jener der Ankerhaspel, der Gangspille, der Steuer-

und Umsteuermechanismen für die Schiffe bezieh. Schiffsmaschinen in Folge Anordnung

als Dampfhaspel den heutigen hohen Anforderungen nicht mehr entsprechen, nachdem

alle diese unentbehrlichen Maschinerien entschieden zu umständlich construirt sind,

deren Betrieb auf dem Schiffsdeck in der Regel ein unerträgliches Geräusch

verursacht, oder vermöge der vielfachen, oft ungemein verzweigten Rohrleitungen für

diese Hilfsmaschinen bedenkliche Betriebsstörungen hervorrufen kann, weil endlich

auch deren Leistungsfähigkeit in keinem richtigen Verhältnisse mehr zur

Tragfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Schiffe selbst steht.

Die eben hervorgehobenen empfindlichen Mängel sollen die unter Anwendung und

Ausnutzung des hydraulischen Prinzipes von A. B. Brown und

Comp. in Glasgow ausgeführten Hilfsapparate nicht aufweisen. Im J. 1880 hat

die British-India-Association Steam-Navigation Company

am Bord ihres Calcutta-Dampfers „Quetta“ hydraulische Arbeitsmaschinen

anbringen lassen, welche folgende Dienste besorgen: Das Steuern, Ankerheben, Aus-

und Einladen durch Gangspille, Auf- und Abgabe der Schiffslasten, Ausheben der

Asche, Umsteuern der Schiffsmaschine und das Absperren der wasserdichten Verschlüsse

des Maschinenraumes. Brown erkennt, daſs der besondere

Vortheil der Anwendung von Wasser für die Kraftübertragung für so vielfache Zwecke

und unter Verwendung so vielfacher durch den ganzen Schiffsraum gelegten

Wasserleitungen in der überraschenden Einfachheit der Einrichtungen und ihres

Betriebes gelegen ist, wobei allerdings Wasserstöſse und Ueberpressungen der

Rohrleitungen sorgfältig zu vermeiden, ferner entsprechende Controlvorrichtungen

anzuordnen sind, um die Endstellung der Lasten zu markiren und zu sichern.

Die auf der „Quetta“ ausgeführten Einrichtungen bestehen zunächst aus einem

Paare Compound-Dampfmaschinen von 100 indicirten Pferd mit Oberflächencondensator

und Pumpen bei 40 Umdrehungen in der Minute, welche auf 70 Umdrehungen gesteigert

werden können. Diese Maschinen sind mit einem Dampf-AccumulatorVgl. ähnliche Anlagen 1876 222 * 119. 1882 246 * 121. mit selbstthätig ein- und

ausrückender Steuerung versehen, die vom Accumulator ausgeht, daher vom Wärter ganz

unabhängig ist, welcher eigentlich nur das Schmieren und Ingangsetzen der Maschinen

zu besorgen hat. Die Wasserpressung erreicht 56at,

bei einer Dampfspannung von 5at,6. Von der Pumpe,

welche das Wasser von einem höher gelegenen Behälter empfängt, zweigen die

Rohrleitungen zu den verschiedenen hydraulischen Arbeitsmaschinen ab.

Die Anlage auf der „Quetta“ ist in Fig. 8 und 9 Taf. 13 dargestellt. Der

Hochdruckcylinder der Compound-Dampfmaschine hat 406mm, der Niederdruckcylinder 660mm

Durchmesser bei 508mm Hub. Der Dampfcylinder des Accumulators

A hat 914mm

Durchmesser und 1524mm Hub. B ist das Dampfeintrittsrohr in den letzteren. Der

untere Theil des Accumulators steht durch das Rohr C

mit dem Condensator D in Verbindung; vom oberen Theile

geht die mit Absperrventil E und Drosselventilen F und G versehene Leitung

nach dem Schieberkasten des Hochdruckcylinders H. An

die Kolben jedes Cylinders der Dampfmaschine ist der Kolben einer doppeltwirkenden

Wasserpumpe K mit Saug-, Druck- und Sicherheitsventil

L, M und N

angeschlossen. Das letztere Ventil hat den doppelten Zweck, zu verhindern, daſs das

Wasser zu den Pumpen rückflieſse und daſs, wenn die Maschine in ungünstiger

Kurbellage stehen bliebe, Dampf aus dem Accumulator in den Zwischenbehälter der

Dampfmaschine trete, so daſs der Niederdruckcylinder frischen Dampf erhält, um die

Kurbel der ersteren Maschine in eine günstigere Lage zu bringen. Das Druckventil N ist geschlossen, wenn die Dampfmaschine abgestellt

ist und umgekehrt. N ist durch O mit dem Kolbenventile P verbunden, welches

im geschlossenen Zustande durch das Rohr Q eine

Verbindung zu den Schieberkästen an dem Hochdruck- und Niederdruckcylinder und

mittels des Rohres R zwischen dem

Hochdruckcylinder-Auspuff und dem Condensator D

herstellt, wobei ein Ventil zwischen den beiden Cylindern (oberhalb des Ventiles P) geschlossen wird. Dadurch arbeiten dann beide

Cylinder mit Hochdruck. Im Augenblicke ihres Anlassens ist die Maschine wieder eine

Compoundmaschine, indem das Ventil N sich erhebt und

die beiden Verbindungen Q und R aufgehoben werden.

Wichtig ist der Anlaſs- und Abstellmechanismus des Accumulators, welcher aus einer

mit dem Kolben desselben verbundenen und durch den unteren Deckel durchgehenden

Stange besteht und in verschiedenen Höhen ihres Hubes den Hebel S ergreift, der durch ein Schieberventil den

Wassereintritt in den Cylinder T veranlaſst, dessen

Tauchkolben das Ventil G eröffnet. Die Pumpen fördern

sofort Wasser durch die Röhre V in den

Accumulatorcylinder U und zwingen dessen Kolben in den

Dampfcylinder A trotz der vollen Kesselspannung zu

treten, bis die Stange den Hebel S wieder faſst und das

Ventil verschoben wird. Das Wasser tritt aus dem Cylinder T heraus, das Ventil G wird geschlossen. Wird

das Ventil G mit einer stellbaren Feder versehen, so

wirkt die beschriebene Anordnung als ein verläſslicher Regulator. Sollte der

Accumulator in Folge eines Bruches o. dgl. plötzlich entleert werden, so schwindet

die Wasserpressung in den Pumpen und Leitungen, das Ventil G wird durch die Wirkung einer Feder abgesperrt und die Dampfmaschine

abgestellt. Sinkt der Wasserspiegel im Behälter zu tief, saugen die Pumpen also

Luft, so wird die eintretende Gefahr durch das Ventil F

verhindert, welches durch einen Schwimmer im Wasserbehälter bewegt wird. Die

Einrichtung ist so eingestellt, daſs der Betriebsdampf nicht mehr in die

Maschinencylinder treten kann, wenn der Wasserspiegel auf 300mm vom oberen Ende des Saugrohres gefallen

ist.

Die ganze Anlage ist also selbstthätig regulirend eingerichtet und kann sich selbst

überlassen werden. Die Maschine ist weiters in gewöhnlicher Weise mit einer doppelt

wirkenden Luftpumpe X, einer Pumpe J für den Wasserkreislauf im Condensator und einer

doppelt wirkenden Speisepumpe Z ausgerüstet.

Das hydraulische Gangspill auf der „Quetta“ ist in Fig. 12 dargestellt. Die

Grundplatte A ist an dem Oberdeck sicher befestigt und

trägt in ihrer mittleren Verstärkung die feste hohle Stahlachse B. Auf dieser dreht sich lose die untere Trommel C mit einem kegelförmig angedrehten Ringe, welcher

durch eine Anzahl Rollen D unterstützt wird. Das Rad

E ist fest auf die Achse B gekeilt und hat innere gefräste Zähne; darüber befindet sich ein

gleiches Rad F, dessen Zähnezahl um 2 kleiner ist als

jene für das Rad E und welches fest mit C verbunden ist. Das Umlaufrad G greift in beide Zahnkränze ein und wird von dem Wassermotor bethätigt,

welcher in der oberen Trommel I angeordnet ist. Diese

Trommel enthält in gleichen Entfernungen 4 einfach wirkende schwingende Cylinder J, welche an ihren äuſseren Enden gelagert sind. Durch

die Drehzapfen K wird das Kraftwasser zugeführt. Die

Kolben L des Cylinders J

tragen zwei Stahlrollen M; diese laufen auf dem

Stahlexcenter N, welches auf der Achse B festgehalten ist. Das mit umlaufende vierschlitzige

Ventil O vermittelt die Wasserzuführung und Abführung,

indem jeder der 4 Schlitze durch ein Rohr P mit seinem

Cylinder J verbunden ist. Indem das excentrische

Ventilgesicht still steht, dreht sich Trommel I und

Ventilspiegel, während das Kraftwasser durch die Röhre Q durch die hohle Achse B geleitet dem

Ventile O zugeführt wird; durch R flieſst das Wasser dann zum Behälter zurück. Um dem Gangspill den

entgegengesetzten Drehsinn zu ertheilen, muſs das excentrische Ventilgesicht

innerhalb O mittels eines Schlüssels bei S um 180° gedreht werden.

Um unter Anwendung der unteren Haspeltrommel C einen Zug

von 10t auszuüben, muſsten Zahnräder angewendet

werden, während die obere Trommel I einen Zug von 1t bei entsprechend gröſserer Geschwindigkeit

gestattet. Nach Brown wurden überhaupt nur mit

Widerwillen Zahnräder im Gangspill angeordnet, im Uebrigen aber die Zahl derselben

(2 Zahnkränze E und F, das

feste Rad H und das Umlaufrad G) möglichst vermindert.

Auſser der eben im Wesentlichen erläuterten Einrichtung dieses hydraulischen

Gangspilles muſs noch auf jene des hydraulisch betriebenen Ankerhaspels, Ankerwinde

genannt (vgl. Westmacott 1880 236 * 283), zurückgekommen werden, welche auf dem Dampfer „Manora“

zur Anwendung kam und dessen Einrichtung aus Fig. 13 Taf. 13 zu

ersehen ist. Dieser wichtige Haspel ist im Vordercastell untergebracht und hat einen

Preſswassermotor von 50 Pferd. Der Anker wird, wie gewöhnlich, mittels des

Schneckenradgetriebes gehoben. Zur Bethätigung der Schnecken C dienen 2 Paar Kegelräder, welche wieder von dem in

einem quadratischen Kasten D untergebrachten Motor

angetrieben werden. Die Preſswassercylinder sind fest, das Excenter E und damit die Welle F

werden gedreht; dabei dreht sich das Ventil G, welches

mittels Hebel und Klaue H umgesteuert werden kann. Die

Welle trägt am Ende eine Trommel zum Schleppen (Warpen) für eine Zugkraft von 3t, welche derart eingerichtet ist, daſs sie die

gewöhnlichen Arme zum Drehen der Trommel aufnehmen kann. Zur Ueberwindung gröſserer

Widerstände werden Trommeln an den Enden der Haspelwelle B verwendet. Der Motor kann bis 60 Umläufe in der Minute machen, daher

auch die Regulirung der Zugkräfte für die Ankerseile zur Sicherung der letzteren

gegen Zerreiſsen möglich ist.

Auſser der eben hervorgehobenen hydraulischen Einrichtung zur Hebung der Anker,

welche sich als mittelbar wirkender Haspel darstellte, wurde noch ein direkt

wirkender Ankerhaspel mit Preſswasserbetrieb ausgeführt. Nach Fig. 10 und 11 Taf. 13

besteht dieser Haspel aus einer Hauptwelle mit Bremsvorrichtungen und

Seilverschalungen von gewöhnlicher Einrichtung. Die Welle trägt 2 Reibungsräder B, welche ähnlich wie für Handbetrieb mittels eines

Doppelhebels geschaltet werden. Zu jedem Rade B gehören

2 Schaltklauen C, je eine oben und unten, welche durch

doppelte Stangen mit dem Kolben von doppelt wirkenden Wassermotoren E verbunden sind. Jeder Cylinder des Motors hat

gewöhnliche, durch den Hebel G bethätigte

Schiebersteuerung. Die Hebel G sind wieder mittels der

Stangen H mit den Kolben der Motoren bei D verbunden. Die Einlaſskanäle der Motoren E sind derart angeordnet, daſs der Schieber F des einen Cylinders den anderen Cylinder steuert,

wodurch erreicht ist, daſs der hydraulische Motor als Zwillingsmaschine gleichsam

ohne todten Punkt der Kurbeln arbeitet. Die Reibungsräder B erhalten daher eine sehr nahe gleichmäſsige Geschwindigkeit und, weil

die Klauen C umgesteuert werden können, so kann das

Schleppen mit Hilfe der Endtrommeln A erfolgen. Diese

Ankerhaspel arbeiten erfahrungsgemäſs geräuschlos und wurden auch für zwei

Raddampfer ausgeführt.

Trotz der bedeutenden Kostenvergröſserung (mehr als das Doppelte der gleichen

Einrichtungen für Dampf betrieb) hat die British-India-Association doch weitere Dampfer mit hydraulischen

Einrichtungen versehen und zwei Dampfer haben auch hydraulisch bethätigte Luftsauger

für die Lüftung der Räume für die Auswanderer aufgenommen.

Brown beschreibt weiter die Einrichtung eines Haspels,

für welchen der Preſswassermotor als schwingende Maschine mit 3 Cylindern

durchgeführt ist. Der Haspel ist unmittelbar wirkend und besitzt zwei Trommeln A (Fig. 16 und 17 Taf. 13)

mit Bremsscheiben, welche in den Schildern B gelagert

sind; an den äuſseren Enden der Haspelwelle sind die Warpenköpfe G angeordnet. Das Kraftwasser tritt durch die hohlen

Cylinderzapfen

mittels theilweise entlasteter Rundschieber E (vgl.

Fig. 14

und 15 Taf.

13) zu und von den Cylindern, indem die Schieber E mit

den Cylindern D schwingen. Bei Förderung von geringeren

Lasten werden 4 Seile verwendet und die Maschine für 30 Umgänge in der Minute

eingestellt. Werden diese Haspeln für sehr schwankende Lastgröſsen behufs deren

Förderung in Gebrauch gesetzt, so wird von einer Einrichtung Gebrauch gemacht,

welche dazu dient, rasch den Hub der Kolben ändern zu können. Zu diesem Zwecke ist

der Kurbelzapfen in zwei Scheiben F befestigt, welche

zur Achse der Haspelwelle concentrisch sind. Jede dieser Scheiben sitzt innerhalb

einer auf der Haspelwelle befestigten vertieften Platte. Eine Zahl entsprechender

Oeffnungen zur Aufnahme der Befestigungsbolzen für die Scheiben F vermitteln die Stellungen für die verschiedenen

Kolbenhübe. Der Hub der Kolben kann für kleine Förderlasten auf 152mm, für 2t

Lasten auf 457mm gestellt werden; die

Zwischenstellungen der Scheiben F lassen 228, 305 und

381mm Hub erreichen. Auf diese Weise läſst

sich stets ein gleiches Verhältniſs des Wasserverbrauches und der Gröſse der

Förderlast annähernd erreichen, wodurch sich die Betriebsverhältnisse günstig

gestalten müssen. Für die gröſsten Förderlasten ergibt sich eine Umlaufzahl der

Haspelwelle von 20 in der Minute, welche übrigens in Folge der während des Betriebes

möglichen Hubänderung der Kolben nach Bedarf geregelt werden kann. Die unmittelbare

Wirkung des Haspels ohne Anwendung von Zahnrädern und

der daraus sich ergebende ebenso sichere wie geräuschlose Betrieb bietet wesentliche

praktische Vortheile im Vergleiche zur Anwendung von Dampfhaspeln.

Auch die Arbeitsmaschinen zur Führung des Steuers, zum Steuern und Umsteuern der

Schiffsmaschine unter Benutzung von Preſswasser sind constructiv durchgeführt und

die bezüglichen Einrichtungen für das Dampfschiff „Quetta“ im Engineer, 1884 Bd. 57 * S. 274 und 299 dargestellt.

Alle diese Einrichtungen zeichnen sich durch Einfachheit und Klarheit in der Anlage

wie in ihrer Ausführung aus und haben sich dieselben selbst unter ungünstigen

Betriebsverhältnissen vollkommen bewährt. Insbesondere ist der ganze Erfolg des zur

Bewegung des Hauptsteuers dienenden Mechanismus hervorzuheben und zu betonen, da die

Bedingungen für die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des hydraulischen

Steuerapparates im Wesentlichen schwierige sind: Es muſs nämlich der Steuerapparat

derart eingerichtet sein, daſs die bewegende Kraft mit dem Winkel, um welchen das

Steuerruder gedreht wird, an Stärke zunehme; ferner muſs sich das Steuerruder unter

dem Einflüsse einer auſserordentlichen Beanspruchung in Folge Eintretens eines

ungewöhnlich gesteigerten Widerstandes in seine Mittelstellung bewegen können, um

aber sofort in seine äuſserste Stellung zurückkehren zu können; endlich muſs die

nöthige Controlvorrichtung auf der Schiffsbrücke angebracht sein, um unter der

Aufsicht des Kapitäns arbeiten zu können.

Die Maschinen zum Umsteuern der Schiffsmaschinen, wie sie auf dem „Mikado“,

„Cheshire“ und auf den „Birkenhead“-Fährbooten in Liverpool

angebracht sind, wurden mit Preſswasser- und Dampfbetrieb ausgeführt, weil es sich

als empfehlenswerte erwies, während der Tagfahrt den Steuerapparat auſser Dienst zu

stellen und die Handsteuerung auszunutzen, hingegen die sogen. Kraftsteuerung nur

während der Nachtfahrt und bei Nebel auszunutzen. Sämmtliche Mechanismen sind

einfach bei knapper Bemessung der Hauptabmessungen angeordnet und eingerichtet und

bieten gegenüber den gleichen durch Dampf bethätigten Maschinen mit Rücksicht auf

ihre stoſs- und geräuschlose Kraftentwickelung und Kraftübertragung bei sofortiger

und sicherer Betriebsfähigkeit für die Maschinenarbeiten auf Dampfschiffen derartige

Vortheile, daſs ihre Einführung und Verwerthung in den Schiffsdienst als ein

Fortschritt bezeichnet werden muſs. In jedem Falle sind die mit den beschriebenen

Einrichtungen auf der „Quetta“ und zahlreichen Nachfolgern gemachten

Erfahrungen derart günstige, daſs dieselben als bleibende typische Constructionen

angesehen werden können.

Mit der zunehmenden Benutzung von Preſswasserbetrieb bei

Lastenhebmaschinen, namentlich bei Personenaufzügen in gröſseren Städten,

tritt an die Wasserversorgungswerke derselben die Frage heran, ob für die Dauer die

Entnahme des Betriebswassers aus den städtischen Leitungen für Trink- und

Waschwasser zu gestatten sei, wie dies bisher bei Anlage von sogen. hydraulischen Aufzügen der Fall ist. Wenn auch damit

der Wasserverbrauch eine Steigerung erhielte, so würden doch die Rücksichten auf die

Lieferung reinen und genieſsbaren Wassers, welche jetzt bei der Wasserversorgung in

erster Linie bestehen, beeinträchtigt. Auf der anderen Seite ist zu wünschen, die

Wasserpressung selbst von der Höhenlage der Sammelbehälter unabhängig zu machen, da

diese Pressung dann mit der Lage des Verbrauchsortes wechselt und damit auch ein

einheitliches Maſs für die Kostenberechnung des verbrauchten Wassers fehlt. Es wären

also für die Benutzung von Preſswasser als Betriebskraft besondere Anlagen zu

errichten und die Kraftübertragung durch Vertheilung des Preſswassers in

Rohrsträngen einzuführen. In dieser Hinsicht ist ein Vortrag von Oesten über den Betrieb hydraulischer Aufzüge (vgl. Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, 1883

S. 767) anläſslich der 23. Jahresversammlung des Deutschen

Vereins von Gas- und Wasserfachmännern vom 11. bis 13. Juni 1883 in Berlin

hervorzuheben. In Bezug auf den Betrieb hydraulischer Aufzüge durch städtisches

Leitungswasser stellt Oesten folgende eingehend

begründete Sätze auf: 1) Die durch die Wasserleitung (Berliner Verhältnisse

vorausgesetzt) betriebenen Aufzüge sind nicht eigentliche Wasser- sondern Kraftverbraucher; 2) sie sind

geeignet, einen ungünstigen Einfluſs auf die Anlage

sowie auf den Betrieb der Wasserversorgung zu üben; 3) es ist daher wünschenswerth

und zu erstreben: die hydraulischen Aufzüge unter Wahrung ihres Charakters als solche, nicht durch

den Druck der Wasserleitung, sondern durch eine andere

motorische Kraft zu betreiben.

Ueber die Vertheilung der hydraulischen Kraft liefert

die Deutsche Bauzeitung, 1884 S. 391 bezieh. das Génie civil, 1884 Bd. 5 * S. 258 einige Mittheilungen,

welche sich auf Londoner Verhältnisse beziehen. Nach diesen sowie nach englischen

Berichten ist man nach den seit längerer Zeit in Docks und auf Werften gemachten

Erfahrungen bestrebt, in England das Wasser als Kraftflüssigkeit zum häuslichen

Gebrauche und für die Bedürfnisse der Kleinindustrie zu verwerthen. Man erkennt die

Vorzüge der hydraulischen Einrichtung in mehrfachen wesentlichen Beziehungen und

zwar: 1) in Hinsicht des Raumbedarfes der Anlage; 2) in Bezug auf ihre Dauer,

geräuschlosen Betrieb und sehr leichte Ueberwachung, deren Kosten im Allgemeinen

geringe sind: 3) endlich bezüglich der Sparsamkeit des Wasserbedarfes, der einfachen

und sicheren Inbetriebsetzung und Abstellung.

Die z.B. in Hüll (England) ausgeführten Einrichtungen liefern in der Minute 1200l für den Accumulator bei einer Wasserpressung von

50at. Das Wasser wird zur Zeit der Ebbe aus

dem Flusse genommen und in einen Sammelbehälter gefüllt, welcher unter dem Maschinen

hause gelegen ist; hierauf folgt ein Filtriren des Wassers mit Benutzung einer Lage

Kies und dann erst dessen Einführung in die Rohrleitung. Es werden für 10

Arbeitstunden 4500cbm Wasser verbraucht, welches

in einer Rohrleitung von etwa 3km Lauge strömt.

Die von den Wasserabnehmern verwendete Kraft wird nach dem Wasservolumen berechnet,

welches ein Wassermesser angibt. Die guſseisernen Leitungsröhren sind auf 18at geprüft und nur für eine Spannung von 8at in Verwendung. Erfahrungsgemäſs sind die

Verluste in den Leitungen in Folge der Undichtheiten derselben, ebenso die

Ausbesserungskosten sehr geringe; die ersteren betragen nach Versuchen 18l für die Stunde, ferner einschlieſslich der

Verbrauchsapparate 45l in der Stunde. Der

Accumulator hatte die Spannung des Wassers vom Augenblicke des Abstellens der

Pumpmaschine Samstag Abends bis Montag früh bewahrt. Indem die Rohrleitung in einer

Tiefe zwischen 0m,6 bis 1m,2 unter der Straſsensohle gelegt ist, hat auch

der Frost nur einen geringfügigen Einfluſs. Im Falle starker Fröste wird das Wasser,

bevor es in die Rohrleitung eingeführt wird, erwärmt

Die General Hydraulic-Power Company in London besitzt in

Falcon Wharf in der Nähe der Blackfriars-Brücke die Centralanlage. Die eigentlichen

Pumpmaschinen sind stehende Compound-Dampfmaschinen mit Condensation, wobei zu jedem

Hochdruckcylinder zwei Niederdruckcylinder gehören. Jede dieser Maschinen ist

bestimmt, den Accumulator mit einer minutlichen Wassermenge von 1100l zu füllen und in demselben eine Pressung von

57at zu erzeugen. Die beiden Accumulatoren

haben 0m,5 Durchmesser und 6m,9 Hub. Das für die Kraftübertragung bestimmte, aus der Themse

geschöpfte Wasser wird in zwei cylindrischen Apparaten filtrirt, indem dasselbe zu

diesem Zwecke durch einen hohlen Kolben flieſst, der auf der Endseite mit gelochtem

Schwarzbleche versehen ist, auf welchem eine Lage die Unreinigkeiten aufzunehmender

Schwämme aufgebracht ist. Die Reinigung der Schwämme wird in sehr einfacher Weise

erreicht, indem man filtrirtes Wasser im Gegenstrome eintreten läſst und

gleichzeitig dem Kolben eine hin- und hergehende Bewegung ertheilt und dabei die

Schwämme gegen den oberen Cylinderdeckel drückt; unter dem Einflüsse des reinen

Wassers kann das Schwammfilter vollständig gereinigt werden. Die Röhren haben (wie

in Hüll) 150mm Durchmesser und entwickeln sich in

4 Strängen vom Pumpenhause aus. Die derzeitige Betriebsstrecke zwischen der

Blackfriars-Brücke und Tower-Brücke (auf beiden Ufern gelegen), beträgt mehr als

11km. Die Gesellschaft ist bereit, in allen

Häusern des Stadtviertels Kensington-Court hydraulische Hebmaschinen zu errichten.

Von dem Ingenieur der Gesellschaft, Ellington, wurde

gelegentlich der Versammlung der British-Association die Absicht ausgesprochen,

Versuche durchzuführen, um Brotherhood'sche

Dreicylindermaschinen mit Preſswasserbetrieb zum Bewegen von Dynamomaschinen zu

verwenden, da diese eine sehr gleichmäſsige motorische Kraft erfordern.

Eine weitere wichtige Anwendung des in der Hochdruckleitung strömenden Wassers fand

man für den Fall, als in der Nähe derselben eine Niederdruckwasserleitung besteht,

in der Weise, daſs unter Verwendung des Injectors von Greathead und Martindale das Niederdruckwasser zum Löschen von Bränden benutzt wird. Dieser einfache Injector ist in Fig. 18 und

19 Taf.

13 gezeichnet; derselbe kann beweglich oder fest eingestellt sein und ist im

letzteren Falle an verschiedenen Orten mit der Niederdruckwasserleitung mittels

eines durch ein Ventil B verschlieſsbaren Rohres in

Verbindung gebracht. Das Hochdruckwasser kommt dem Apparate durch das Rohr C zu, durchströmt die Mischdüsen in demselben, saugt

gleichzeitig das Niederdruckwasser an und befördert es durch die Rohre D, an deren Ende bei E ein

Spritzenrohr befestigt werden kann. Man kann derart einen beständigen und

reichlichen Wasserstrahl unter hohem Drucke zur Verfügung stellen. Dieses in England

eingeführte System soll sich bewähren, da die Spannung des Niederdruckwassers selten

3at erreicht.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln