| Titel: | H. Leplay's Oefen zur Herstellung von Barium- oder Strontiumhydroxyd bez. Strontiumoxyd. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 221 |

| Download: | XML |

H. Leplay's Oefen zur Herstellung von Barium-

oder Strontiumhydroxyd bez. Strontiumoxyd.

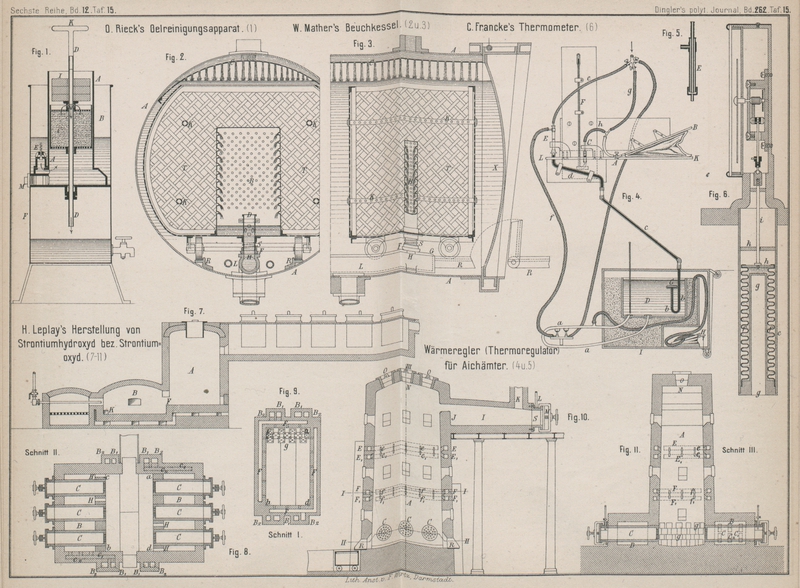

Patentklasse 75. Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Leplay's Herstellung von Barium- oder

Strontiumhydroxyd.

H. Leplay in Paris hat ein Verfahren angegeben, nach

welchem Strontium- bezieh. Bariumhydroxyd durch Einwirkung

von überhitztem Wasserdampf auf die betreffenden Carbonate in geschmolzenem

Zustande erhalten

werden. In dem hierzu benutzten Ofen (vgl. 1884 254 *

436) wird der überhitzte Wasserdampf für sich zu dem Carbonate geleitet und der

dieses enthaltende Raum äuſserlich erhitzt. Da nun, ohne die Wirkung des überhitzten

Wasserdampfes zu beeinträchtigen, das Carbonat auch unmittelbar erhitzt werden kann,

hat Leplay einen zweiten Ofen (vgl. 1885 256 * 169) construirt, in welchem die Erhitzung des

Carbonates durch Wasserdampf gemischt mit den Heizgasen erfolgt.

An dem ursprünglichen Ofen hat nun Leplay (* D. R. P.

Zusatz Nr. 36716 vom 13. Januar 1886) eine Verbesserung insbesondere für seine

Anwendung bei Bariumcarbonat vorgeschlagen, welche dahin geht, daſs das Carbonat,

anstatt durch Gase, welche äuſserlich um den Beschickungsraum strömen, durch

unmittelbares Bestreichen von den Flammen in Mischung mit überhitztem Wasserdampfe

erhitzt wird. Eine Abänderung des Ofens soll ferner gestatten, die Einwirkung des

überhitzten Wasserdampfes auf die geschmolzene, aber vorerst nur zum Theile

zersetzte Masse zu verlängern, indem man die Schmelze dem Gemische von Heizgasen und

überhitztem Wasserdampfe entgegenflieſsen läſst, wodurch die Berührungsflächen

beider vermehrt, sowie beständig erneuert werden und damit eine vollständigere

Zersetzung des Carbonates erreicht wird. (Vgl. auch das neueste Patent Nr. 37716 vom

13. Januar 1886.)

Hierzu stellt der Raum B (Fig. 7 Taf. 15), in

welchen das niedergeschmolzene und nur erst zum Theile zersetzte Carbonat aus A überflieſst, nicht mehr wie früher eine einfache

Abtheilung zum Aufsammeln der Schmelze dar; die Kammer B ist vielmehr geräumiger angeordnet, um in derselben die durch F zuflieſsende und sich in dünner Schicht ausbreitende

Schmelze weiter zu zersetzen, indem diese unter fortwährender Erneuerung ihrer

Oberfläche in Folge der Fortbewegung beständig der Einwirkung des überhitzten

Wasserdampfes ausgesetzt bleibt. Die zersetzte Schmelze flieſst ununterbrochen durch

den Abstich K ab, der hinreichend weit von dem Punkte

abliegt, wo die Masse in Fluſs geräth.

Der zweite zur unmittelbaren Erhitzung des

Strontiumcarbonates dienende Ofen (vgl. 1885 256

* 169) für die Gewinnung von Strontiumoxyd soll den

Nachtheil haben, daſs entweder durch Unregelmäſsigkeiten im Ueberhitzen des zum

Zersetzen des Carbonates dienenden Wasserdampfes oder durch mangelhafte Erhitzung

der Vorwärmeretorten (wodurch alsdann ein Theil der im überhitzten Wasserdampfe

enthaltenen Wärme dazu dienen muſs, die eingeführten Formstücke des Carbonates auf

die erforderliche Temperatur zu bringen), die Temperatur in dem Zersetzungsofen so

weit sinkt, daſs die Umwandlung nicht stattfindet.

Um diesem Miſsstande zu begegnen, hat Leplay (* D. R. P.

Zusatz Nr. 37077 vom 6. August 1885) die in Fig. 8 bis 11 Taf. 15 dargestellte

Einrichtung des Ofens getroffen, bei welcher ein in verschiedenen Höhen des Ofens

eingeführtes Gemenge von Luft und Generatorgas dazu dient, die Temperatur im Ofen durch

unmittelbare Feuerung stets auf der richtigen Höhe zu halten, ohne daſs es nöthig

ist, die Zuleitung des überhitzten Dampfes zu unterbrechen. Bei dieser Anordnung

fallen ferner die früheren Vorwärmeretorten weg; an deren Stelle tritt eine mit dem

Zersetzungsofen unmittelbar verbundene Retorte, in welche die heiſsen Gase des Ofens

eintreten, um die dort aufgeschichteten feuchten Formstücke des Carbonates zu

trocknen, während der Ofen selbst oben mit einer Wölbung schlieſst, welche für sich

eine Art Erhitzungsofen bildet, dessen Sohle das bereits in Behandlung befindliche

hochroth glühende Carbonat bildet, während die Wölbung selbst durch das in den Ofen

eingeleitete Gas- und Luftgemenge so heiſs gehalten werden kann, daſs das in der

Seitenretorte getrocknete Carbonat sofort, nachdem es durch Beschickungsöffnungen in

der Decke des Ofens eingeführt worden ist, auf die für die Zersetzung nöthige Glut

gebracht und so heiſs gebrannt wird, daſs es nicht zerbröckelt.

Der Zersetzungs-Schachtofen A ist unten rechts und links

mit den Seitenöfen B (Fig. 8 und 11) versehen, in welchen

die Dampfüberhitzungsretorten C sich befinden. Oben

steht der Schacht A in Verbindung mit der Seitenretorte

I (Fig. 10), in welcher die

Formstücke des Carbonates getrocknet werden. Der Schacht A ist oben bei N abgewölbt und wird immer nur

so weit gefüllt, daſs zwischen der Carbonatschicht und der Wölbung ein freier Raum

bleibt, welcher stets auf einer so hohen Temperatur gehalten wird, daſs die in I vorgetrockneten Formstücke, wenn sie durch die

Beschickungsöffnungen O eingeführt sind, sofort auf

Rothglut gebracht und so hart gebacken werden, daſs sie ihre Form behalten und nicht

zerfallen.

Der in den Retorten C überhitzte Dampf tritt an der

Sohle des Schachtes A ein und durchstreicht das darin

aufgeschichtete Carbonat zum Zwecke der Zersetzung desselben. Die Heizung der

Retorten C erfolgt ebenso, wie die innere Heizung des

Schachtes A durch Luft und Generatorgas, welche,

nachdem sie vorher in einem Wärmespeicher vorgewärmt worden, an den vier Ecken a bis d des Schachtes A in Kanälen B1 und B2 eingeleitet werden. Die an den Ecken a und b gelegenen Kanäle

B1, B2, welche einen

gröſseren Querschnitt haben wie die an den beiden anderen Ecken gelegenen, führen

die Luft und das Generatorgas einerseits durch die Kanäle c1, c2 nach den Dampfüberhitzungsöfen B, andererseits durch die Kanäle E, E1 nach den

unmittelbar in den Schacht A führenden Düsen e, e1. Aus den Oefen

B treten die Verbrennungsproducte durch die Kanäle

H (Fig. 8) in den unteren

Theil des Schachtes A ein. Zwischen den Kanälen H und den Düsen e, e1 liegen die Düsen f,

f1 welche durch die an den Ecken c und d des Ofens

befindlichen Kanäle B1,

B2 und die mit

diesen verbundenen Kanäle F, F1 gespeist werden. Die Seitenretorte I wird durch die mit dem Schraubenbügel M verschlieſsbare Thür S

mit dem feuchten Carbonat beschickt und auch durch dieselbe Thür wieder entleert. Die Gase

entweichen entweder durch den Schornstein K, oder, wenn

man die Kohlensäure für weiteren Gebrauch auffangen will, durch das mit einer

Saugpumpe verbundene Rohr L.

Dieser Ofen kann auch wie der vorhergehende für die Darstellung von Strontiumhydroxyd dienen. In diesem Falle werden die in

der Seitenretorte I vorgewärmten Formstücke unmittelbar

in den Schacht A hineingestoſsen. Natürlich fällt

alsdann die halbe Scheidewand J, welche die

Seitenretorte I von A

trennt, weg, so daſs der Boden der Retorte I in den

Zersetzungsofen mündet. In diesem Falle bedarf es nur einer Beschickungsöffnung O, wie in Fig. 11 dargestellt. Da

aber das geschmolzene Hydroxyd immer noch Spuren von Carbonat mit sich führt, so

wird dasselbe, bevor es aus der Retorte tritt, durch eine Filterschicht von

durchlöcherten basischen Steinen geleitet, welche sich dem Hydroxyde gegenüber

wirkungslos verhalten und dazu dienen, die geschmolzene Masse noch einmal in

vertheiltem Zustande mit dem am Boden der Retorte eintretenden überhitzten

Wasserdampfe in innige Berührung zu bringen und auf diese Weise das noch unzersetzt

gebliebene Carbonat ebenfalls in Hydroxyd umzuwandeln. Leplay wendet zu diesem Zwecke hauptsächlich Steine mit Thonerde oder Magnesia an.

Die mit Löchern versehenen Steine g (vgl. Fig. 9 und 11) werden in

verschiedenen Schichten versetzt über einander gestellt, derart, daſs die Steine der

höheren Schicht über die Zwischenräume der darunter liegenden Steinschicht zu stehen

kommen. Das geschmolzene Hydroxyd endlich flieſst durch die Rinnen R aus dem Schachte A

aus.

Tafeln