| Titel: | Neuere Erdöl-Kraftmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 241 |

| Download: | XML |

Neuere Erdöl-Kraftmaschinen.

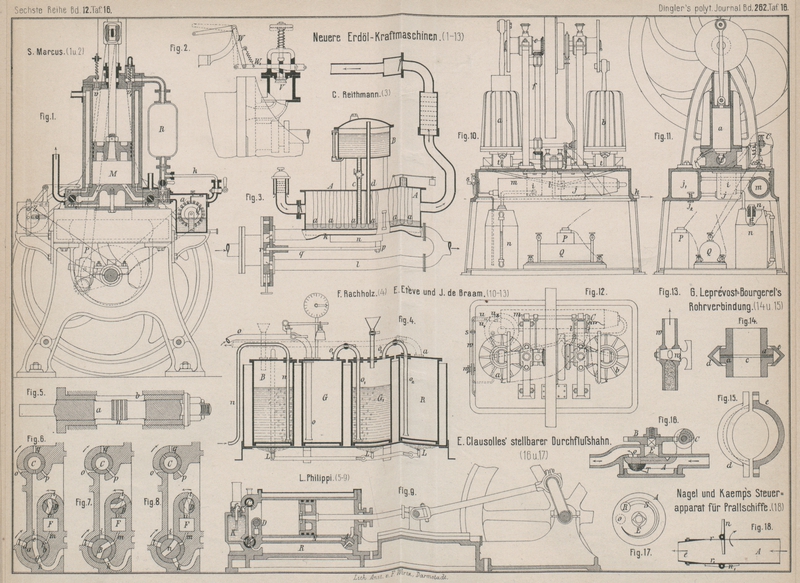

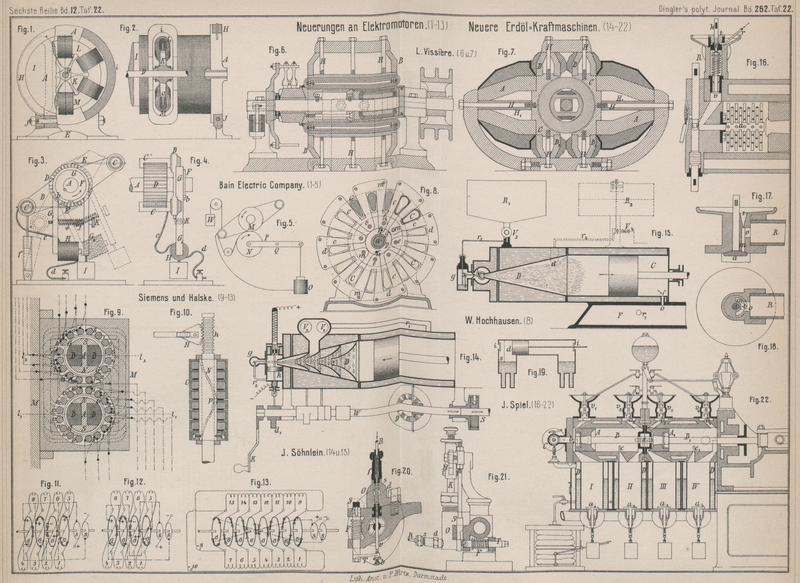

Patentklasse 46. Mit Abbildungen auf Tafel 16, 19 und 22.

Neuere Erdöl-Kraftmaschinen.

Die Erdölkraftmaschinen oder sogen. Petroleummotoren haben in den letzten Jahren

mehrfach so erfolgreiche Verbesserungen erfahren, daſs ihre zweckmäſsige Verwendung

als Kleinkraftmaschine nun nicht mehr zu bezweifeln ist. Die Schwierigkeiten bei der

Benutzung von Erdöl sind in der schweren Entzündbarkeit und schweren Verbrennbarkeit

desselben zu suchen. Der erste Punkt ist durch eine kräftige Zündvorrichtung zu

beheben, der zweite durch innige Mischung des Erdöles mit Luft, wenn die Vergasung

bezieh. Verdampfung des zur Bildung der Ladung benutzten Erdöles hinreichend weit

gefördert werden kann. Bei den älteren Constructionen von ErdölkraftmaschinenVgl. J. Hock, Brayton u.a. 1874 212 * 73. 198. 1876 220 186. 221 * 195. 1878 230 378. 1882 245

518. wurde das Erdöl zerstäubt und mit der zur Zerstäubung

benutzten Luft in den Arbeitscylinder eingeblasen; man erzielte jedoch damit kein

zweckmäſsig brauchbares Erdölgas, weil sich das Erdöl nur zu Nebel zerstäuben lieſs

und so neben schwerer Entzündlichkeit auch nur zum Theile verbrannte. Das so

hergestellte Gemenge wurde überhaupt nur entzündlich, indem die Zündflamme zunächst

den mit ihr in Berührung tretenden Erdölnebel zu Gas verdampfte. Die Entzündung

wurde jedoch niemals so lebhaft und durchschlagend, daſs eine gesammte Verbrennung

des eingeführten Erdöles herbeigeführt werden konnte; ein groſser Theil des Erdöles,

und zwar naturgemäſs stets der nicht leicht zu verdampfende schwere Theil desselben,

schlug sich vielmehr als Theer, Kohlenflocken u.s.w. in der Maschine nieder. Nun

wurde zwar behauptet, daſs diese Rückstände ein vorzügliches Schmiermittel abgäben;

doch wurde thatsächlich nur ein Verschmieren von Kolben, Cylinder und namentlich der

Einlaſs- und Auslaſswege bewirkt, so daſs nach verhältniſsmäſsig kurzer Arbeitszeit

die Maschine gründlich gereinigt werden müſste.

Diese Uebelstände sucht man auf zweierlei verschiedene Arten zu beseitigen; zunächst

strebt man die Zerstäubung des Erdöles, meistens durch besondere sogen. Carburir- bezieh. LuftgasapparateVgl. A. Müller 1878 230 378. H. Pollack 1884 253 * 467. 1885 256 * 543., so vollkommen zu gestalten, daſs

die Erdölnebel sich dem gasartigen Zustande möglichst nähern. Dann aber hat man

versucht, statt der Zerstäubung eine Vergasung des Erdöles durch Heizung zu

bewirken. Demgemäſs unterscheidet man heutzutage Erdölkraftmaschinen, deren Ladung

auf kaltem oder auf warmem

Wege hergestellt wird.

I) Herstellung der Ladung auf kaltem

Wege.

Bei den sogen. Carburir- oder Luftgasapparaten wird ein entzündbares und

verbrennbares Gemenge hergestellt, indem ein Luftstrom über oder besser noch durch ein

Erdölbad meistens unter etwas Druck geleitet wird. Die Luft schwängert sich hierbei

mit Erdölgas und wird dann in den Arbeitscylinder geschafft. Die auf solche Weise

bewirkte Verdunstung des Erdöles verlangt meist eine geringe Erwärmung desselben,

was häufig durch die heiſsen Abgase der Kraftmaschine erfolgt.

Ein solcher Apparat von F. W. Rachholz bezieh. A. Joost in Dresden (* D. R. P. Nr. 29138 vom 11. März

1884), welcher für einen beliebigen Gasmotor ein Explosionsgemisch erzeugt, ist in

Fig. 4

Taf. 16 dargestellt. Durch irgend eine Pumpvorrichtung – im vorliegenden Falle durch

die vordere Seite des Arbeitskolbens des Gasmotors – wird Luft durch das Rohr o in den Kessel G gedrückt

und auf etwa 2 bis 3at gepreſst; der Grad der

Verdichtung wird durch ein in dem Rohre o vorgesehenes

Sicherheitsventil geregelt. Die Luft gelangt aus G

durch das Rohr o1 nach

dem Boden des Erdölbehälters G1, um dann mit Gas gemischt durch das Rohr o2 in den Behälter R zu gelangen. Aus letzterem wird das Gemisch durch das

Rohr a entnommen und dem Schieberkasten der

Kraftmaschine zugeführt. Einem weiteren mit Erdöl gefüllten Behälter B wird mittels eines Gebläses, welches von der

Kraftmaschine betrieben wird, durch das Rohr n Luft

zugeführt, welche ebenfalls sich auf ihrem Wege durch das Erdöl mit Gas schwängern

soll. Das in diesem Kessel erzeugte Gas dient zur Speisung der Zündflamme an der

Maschine sowie der Heizflammen L für die Behälter B, G1 und R. Die Flammen L sind

jedoch nur für besondere Fälle vorgesehen und soll die Anlage auch ohne dieselben

arbeiten können.

Einen anderen Apparat dieser Art hat Chr. Reithmann in

München (* D. R. P. Nr. 32550 vom 6. December 1884) angegeben. Die Vergasung findet

in dem Behälter A (Fig. 3 Taf. 16) statt,

durch welchen Luft in der angegebenen Pfeilrichtung geleitet wird. Der Behälter A füllt sich aus dem Gefäſse B durch das Rohr c selbstthätig bis zur

unteren Mündung der Röhren c und d mit Erdöl, was durch das Luftüberführrohr d vermittelt wird. Das Erdöl wird von den Dochten a aufgesaugt, um seine Verdunstung an der durch A streichenden Luft zu erleichtern. Eine Wärmezufuhr

erfolgt dabei durch die heiſsen Abgase der Maschine; werden dieselben vom Schieber

r durch das Rohr k

geleitet, so heizen sie den Behälter A. Andererseits

wird bei übermäſsig steigender Temperatur der Schieber r durch einen Wärmeregler npq

verstellt, so daſs die Abgase durch das Rohr l

abziehen, ohne den Apparat zu heizen.

Auf der Ausstellung für Handwerkstechnik in Karlsruhe 1886 führte die Gasmotorenfabrik Deutz einen 1 pferdigen Motor vor, welcher mittels Benzingas betrieben wurde. Die Einrichtung desselben weicht von der einer

Otto'schen Gaskraftmaschine (vgl. 1878 228 * 201. 230 292) nur

insofern ab, als dem Kraftmittel entsprechend die Gaseinführung und Zündvorrichtung

eine abgeänderte ist. Die Zündung erfolgt durch elektrische, von einer kleinen magneto-elektrischen Maschine gelieferte

Funken. Das Vergasen des

Benzins oder vielmehr die Sättigung von atmosphärischer Luft mit Benzingas erfolgt

auf kaltem Wege, indem die bei jedem zweiten Kolbenhube angesaugte Luft vorher durch

den mit flüssigem Benzin gefüllten Carburirapparat streicht. Das Explosionsgemenge

wird beim Rückgange des Kolbens verdichtet und beim folgenden neuen Kolbenhube

entzündet. Die genannte Firma baut solche Benzingasmotoren bis jetzt für Leistungen

von 1 und 2 Pferd. Der Benzinverbrauch stellt sich bei der Vollleistung des Motors

für 1 gebremstes Pferd auf 0,6 bis 0l,75. Das

Benzin hat dabei ein specifisches Gewicht von 0,7; der erforderliche Carburirapparat

kostet 180 M.

Der Betrieb von Gasmotoren mit Benzin ist allerdings ungleich gefährlicher als mit

den schwerer entzündlichen Erdölen und verlangen deshalb die Leitungen

Sicherheitsvorrichtungen, wie auch das Füllen des Carburirapparates nur mit Vorsicht

auszuführen ist. Der Motor soll überhaupt auch in einem feuersicheren Räume, in

welchem sich für gewöhnlich Menschen nicht aufhalten, aufgestellt werden.

Wie die Mühle, 1886 S. 730 berichtet, bauen J. C. und E. Dietrich in Plauen i. V. Apparate zur

Herstellung von carburirtem Wasserstoffgas ebenfalls

zum Betriebe von Gasmotoren u. dgl. (vgl. Parker 1884 251 381). Nach

den gewonnenen Erfahrungen soll sich ein solcher Betrieb deshalb günstiger wie bei

Leuchtgas stellen, da das Wasserstoffgas kräftiger explodirt. Das Wasserstoffgas

wird aus Eisenspänen und Schwefelsäure gewonnen und dann durch einen Carburirapparat

geleitet. Das erhaltene Eisenvitriol soll die Herstellungskosten aufwiegen. Eine

Anlage zur Erzeugung von 120cbm carburirtem

Wasserstoffgas stellt sich allerdings auf etwa 1200 M.; für diese Gasmenge sind

nöthig: 100k Schwefelsäure, 300k Eisenspäne, 0k,325 Carburirflüssigkeit; dagegen werden 350k Eisenvitriol gewonnen.

Bei den nun zu besprechenden Kraftmaschinen wird das Erdöl durch Zerstäuben verdunstet.

Von S. Marcus in Wien (* D. R. P. Nr. 26706 vom 23. Mai

1882) wird als Zerstäuber eine Bürstenwalze Q (Fig. 1 Taf. 16)

benutzt, die in einem Erdölbehälter läuft und dabei Erdöl mitreiſst, welches beim

Vorbeigehen der Bürste an einer stellbaren Schiene a so

herumgespritzt wird, daſs es von der durch das Rohr k

zutretenden verdichteten Luft Aufgenommen und mitgerissen werden kann. Die so

erzeugte Ladung wird durch den gesteuerten Hahn n in

den Arbeitscylinder M geleitet, um hier auf elektrischem Wege (vgl. auch 1885 256 * 205) durch einen von der Dynamomaschine Z gelieferten Strom entzündet zu werden. Der aufwärts getriebene Kolben

drängt die beim Niedergange vorher durch das Ventil v

angesaugte Luft durch das Ventil v1 in den Behälter R und

dann zum Zerstäuber. Die Verbrennungsrückstände entweichen durch den gesteuerten

Hahn n1.

Zur Regelung des Ganges einer liegend angeordneten

Maschine dieser Art

dient ein Centrifugalregulator, dessen Hülse mittels Winkelhebels W (Fig. 2 Taf. 16) mit einer

Schiene W1 verbunden

ist. Letztere ist im Gehäuse des Ventiles V, durch

welches die Luft in den Cylinder gesaugt wird, hin und her verschiebbar gelagert.

Beim Ausschlage des Regulators erfolgt eine Verschiebung der Schiene W1 nach links, so daſs

ihre keilförmige Fläche auf die Ventilspindel drückt und ein Oeffnen des Ventiles

V veranlaſst. Ein Theil der angesaugten Luft wird

demnach wieder aus dem Cylinder austreten, ohne in den Zerstäuber gedrängt zu

werden.

In gleicher Weise arbeitet die Maschine von L. H.

Philippi in Hamburg (* D. R. P. Nr. 26690 vom 21. Juni 1883). Beim

Vorschübe des Kolbens durch die Entzündung des Luft- und Erdölgemenges wird im

vorderen Cylinderende die vorher angesaugte Luft verdichtet und durch den Hahn A (Fig. 9 Taf. 16) in den im

Maschinengestelle vorgesehenen Hohlraum R gedrängt,

wobei der Hahn A erst geöffnet werden soll, wenn die

Spannung der Luft im Cylinder vor dem Kolben mit der im Räume R übereinstimmt. Diese gepreſste Luft wird dann durch

den entsprechend gestellten Hahn B geleitet, dessen

Durchbohrung vorher aus dem Erdölbehälter K gefüllt

war, so daſs die gepreſste Luft nunmehr das Erdöl beim Fortreiſsen zerstäubt. Die

Zündung findet durch den Hahn C statt, dessen

Zündflamme f aus dem Behälter K gespeist wird. Die Rückstände werden durch den Hahn D entfernt. Der Kolben saugt die Luft durch den

schwingenden Hahn A aus dem Mantel N des Cylinders an, so daſs durch den so entstehenden

Luftzug der Cylinder gekühlt wird.

Zur Regelung des Ganges der Maschine dient der

Zerstäuberhahn B, welcher für diesen Zweck entsprechend

eingerichtet ist. Das Küken a desselben bewegt sich in

einer Hülse b (vgl. Fig. 5 Taf. 16), dessen

Oeffnungen d, e, f und g

sich, wie aus Fig.

6 bis 8 Taf. 16 zu entnehmen ist, mit den Kanalöffnungen l, i, m und k bei der

gewöhnlichen Geschwindigkeit des Motors decken. Wird die Hülse b der durch den Pfeil angedeuteten Drehungsrichtung des

Kükens a entgegen verdreht, so tritt eine Verengung der

Kanalöffnungen in der Weise ein, daſs die Schlieſsung eher stattfindet und bei

Fortsetzung der Verdrehung die Kanäle durch die Hülse gänzlich geschlossen werden.

Die letztere steht durch einen Hebelmechanismus mit einem Centrifugalregulator in

Verbindung. Macht die Maschine mehr als die bestimmte Anzahl Umläufe, so wird durch

die ausschlagenden Regulatorkugeln die Hülse b dem

Küken a entgegen gedreht und so der Füllungsgrad des

Cylinders vermindert, indem dann der Hahn vor dem normalen Zeitpunkte abschlieſst

und die vom Kolben geleistete Arbeit verkleinert wird.

Die Hahnbohrung gelangt, ehe sie die Kanalöffnungen i

und k verbindet, vor die Oeffnung l des Erdölbehälters und füllt sich dabei mit Erdöl.

Damit dies nicht durch gespannte Gase vom vorigen Kolbenhube am Eindringen in die Oeffnungen

verhindert wird, ist die Bohrung des Hahnes vor der Oeffnung m einen Augenblick mit dem Abblasekanale F in

Verbindung, um das Entweichen der Gase zu ermöglichen. Da die jedesmal erforderliche

Menge Erdöl nur sehr gering ist, so darf nicht die ganze Bohrung des Kükens

angefüllt werden. Die Bohrung. ist deshalb, wie in Fig. 5 veranschaulicht,

durch den Kern n in zwei Hälften getheilt und der

letztere mehrfach fein durchbohrt, so daſs diese Löcher zusammen den erforderlichen

Inhalt haben; die Löcher liegen nicht in einer durch die Hahnachse gelegten Ebene,

sondern sind schraubenförmig angeordnet, so daſs ihre Oeffnungen nicht gleichzeitig,

sondern nach einander in den Kanal treten. Die Folge hiervon ist, daſs die Löcher

ihren Inhalt nicht auf einmal, sondern nach einander abgeben und daſs bei geringerem

Füllungsgrade des Cylinders nicht alle Bohrungen ihren Inhalt abgeben, so daſs das

Mischungsverhältniſs mit der Luft fortwährend gleich erhalten bleibt.

Der Zündhahn C zeigt das Zündloch o, durch welches von der Zündflamme f aus die Vermittelungsflamme im Inneren des Hahnes

entzündet wird, um durch p die Explosion im Cylinder

einzuleiten. Die Oeffnung q dient zum Druckausgleiche

in den Bohrungen durch Verbindung derselben mit der Atmosphäre. Der Ausblasehahn D hat wie der Hahn A

mehrere Bohrungen, die nach einander vor die Schlitze t

und u treten und auf diese Weise während des ganzen

Kolbenrückganges, also während einer halben Hahnumdrehung, die Verbindung des Raumes

hinter dem Cylinder mit dem Abblasekanale F

unterhalten.

Bei dem in Fig.

10 bis 12 Taf. 16 dargestellten zweicylindrigen

Erdölmotor von E. Etève und J. A. de Braam in Paris (* D. R. P. Nr. 30573 vom 30.

Mai 1884) wird die Ladung etwas umständlich hergestellt. Eine Luftpumpe j preſst Luft in den Behälter j1, dessen Ventil j2 bei bestimmtem Ueberdrucke abbläst; die

hier verdichtete Luft wird in den Cylinder m geleitet.

Eine zweite Pumpe i drückt Luft in den Erdölbehälter

n, dessen Ventil n1 bei einem etwas gröſseren Ueberdrucke abbläst als

j2. Unter dem

Drucke dieser Luft wird Erdöl aus n zunächst durch ein

mit Schwämmen gefülltes Tauchrohr w (vgl. Fig. 13 Taf.

16) hindurchgepreſst, um bei geöffnetem Hahne w1 durch Hahn s (Fig. 12) zum

Zerstäuber u2 zu

gelangen. Hier trifft die aus dem Behälter n kommende,

stark mit Erdöl geschwängerte Luft mit der aus dem Behälter j1 durch das Rohr u zugeleiteten Preſsluft so zusammen, daſs sie von letzterer zerstäubt

wird. Das so hergestellte Gemisch gelangt nun in den Behälter m, um sich hier mit der bereits aus j1 zugeleiteten

Preſsluft zu mischen. Durch eine Rohrleitung l wird das

Gemisch aus m in die Schieberkasten t geleitet, um abwechselnd in den Cylindern a und b elektrisch

entzündet zu werden.

Der Rundschieber wird von der Schwungradwelle c (Fig. 12) durch

eine senkrechte Zwischenwelle f getrieben. Die Abgase

entweichen durch ein

Rohr aus dem Schieberkasten. Zur Erzeugung des elektrischen Zündungsfunkens dient

eine Batterie P, nebst dem Inductor Q und dem Stromunterbrecher C.

(Fortsetzung folgt.)