| Titel: | Ueber Neuerungen an Apparaten für Mälzereien. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 263 |

| Download: | XML |

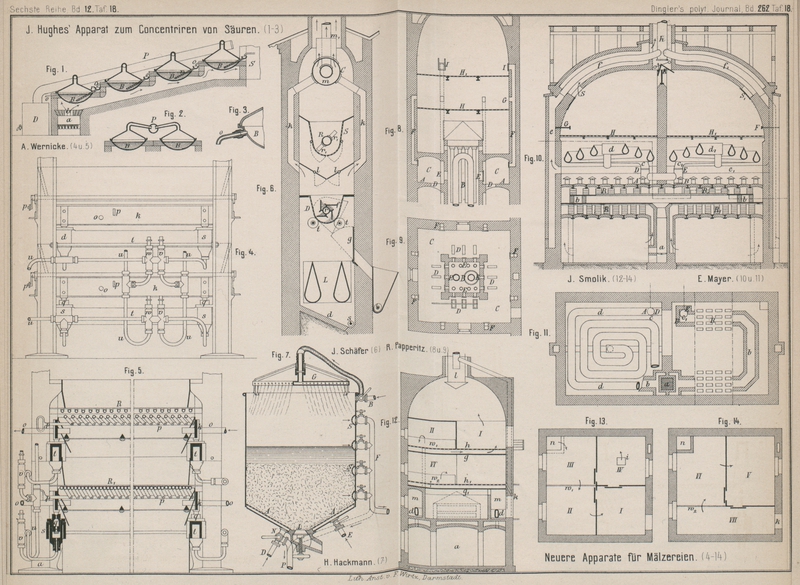

Ueber Neuerungen an Apparaten für

Mälzereien.

(Patentklasse 6. Fortsetzung des Berichtes Bd. 259

S. 126.)Vgl. auch Hauschild's Gersten-Quellbottich 1886 260 * 317. Leicht's

Doppelmalzdarre 1886 261 *

257.

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Ueber Neuerungen an Apparaten für Mälzereien.

Um die Gerste in den Quellstöcken gleichzeitig zu

waschen, werden dieselben mit einem Rührwerke versehen (vgl. P. Riebe 1885 255 * 25. Hauschild 1886 260 * 317),

so daſs bei der so erfolgenden Bewegung der Körner und bei reichlichem Wasserzu- und

Abflusse ein Abspülen der anhaftenden Unreinigkeiten stattfindet. Der mechanische

Betrieb des Rührwerkes läſst sich jedoch sehr häufig nur durch Anlage einer langen

Wellenleitung beschaffen und kann daher ein von H.

Hackmann in Mellrichstadt i. B. (* D. R. P. Nr. 34662 vom 1. Mai 1885)

gemachter Vorschlag, die Bewegung der Körner im Quellstocke durch Preſsluft zu bewirken, Beachtung finden. Der Quell

stock, welcher in Fig. 7 Taf. 18 von runder Form mit kegelförmigem Boden angenommen ist,

erhält einen zweiten Siebboden A und die Rohre B und D, durch welche

abwechselnd die im Quellstocke befindlichen Körner von oben und unten mit Wasser

beschickt werden. Durch das Rohr E wird gleichzeitig

kalte oder warme Preſsluft unterhalb des Siebbodens A

eingedrückt. Die dicht lagernden Körner werden dadurch aufgerührt und gestatten dem

Reinigungswasser eine allseitige Bespülung. Zum raschen Ablaufe des schmutzigen

Wassers sind mehrere in ein gemeinschaftliches Rohr F

mündende und mit Siebköpfen S verschlossene Stutzen

vorgesehen.

Bei Weichen der Gerste nach dem Waschen wird ein über

dem Quellstocke angeordnetes drehbares Siebrohr G

benutzt, welches aus dem Rohre B durch einen

Dreiwegehahn mittels eines Schlauches Wasser erhält. Das Wasser wird also auf die

Gerste gespritzt, wählend die Masse durch das Einblasen von Luft gleichzeitig

aufgelockert wird und auf diese Weise an Weichwasser gespart werden kann. Zum

Ablaufe der eingeweichten Gerste dient das von unten zu öffnende Ventil L. Das Wasserablaufrohr P

kann gleichzeitig durch einen Dreiwegehahn N mit dem

Wasserzuflusse D vereinigt sein und das Rohr F auch, wie punktirt angegeben, in das Rohr P übergeführt werden.

Einen Malzkeimapparat, welcher die Tennen ersetzen soll,

im Verhältnisse zu seiner Leistungsfähigkeit wenig Platz beansprucht und das Wenden

der keimenden Gerste auf mechanische Weise gestattet, hat A.

Wernicke in Halle a. Saale (* D. R. P. Nr. 34754 vom 17. April 1885)

angegeben. Der Apparat besteht aus einer Anzahl über

einander liegender beweglicher Roste und die auf dem obersten Roste

aufgegebene geweichte Gerste gelangt nach und nach, unter stetiger Wendung

derselben, auf die darunter befindlichen Roste. Bei dem in Fig. 4 und 5 Taf. 18 dargestellten

Apparate sind zwei Roste R und R1 angenommen, deren Stäbe aus verzinnten Eisenrohren bestehen. Von diesen

Rostrohren ist die Hälfte unverrückbar gelagert, während der Rest zwischenliegender

Rohre senkrecht auf und ab beweglich ist. Die Aufwärtsbewegung wird durch Preſswasser vermittelt; beim Niedergehen wirkt das

Gewicht der Rohre mit dem Rahmen k, in welchem

dieselben gelagert sind. Die Rohre oder Roststäbe sind drehbar gelagert, um

dieselben alle gleichzeitig mittels einer Stange p hin

und her drehen zu können. Jeder Rahmen k ist mit den

vier Druckkolben q fest verschraubt, welche in den

Cylindern s spielen; letztere sind in die Gestell

Verbindungen t eingegossen. Sämmtliche Cylinder s sind am Boden durch Leitungen u mit einer gemeinschaftlichen Druckpumpe verbunden und in die einzelnen

Zweige der Leitung, wie aus Fig. 4 zu ersehen ist, von

auſsen stellbare Eintritts- und Austrittsventile v und

w für jeden Rost eingeschaltet. Der Hub der Rahmen

k wird durch feste Knaggen begrenzt.

Der Apparat soll in bestehenden Mälzereien so aufgestellt werden, daſs derselbe die

Höhe zwischen dem Gersteboden und den Tennen ausfüllt. Die auf den obersten Rost R geschüttete geweichte Gerste bleibt auf demselben

nach Bedürfniſs liegen. Ist ein Wenden erforderlich, so läſst man durch Absperrung

des Preſswassers den Rahmen k dieses Rostes herunter

und fallen die Körner durch die frei werdenden Zwischenräume der unverrückbaren

Rohrreihe auf den darunter befindlichen Rost R1. Die Rohrreihen des oberen Rostes werden nun

mittels der Stangen p in Schwingungen versetzt, damit

auf den Rohren keine Körner liegen bleiben. Zwischen jedem Roste kann auch eine

besondere Lüftung durch in den Rahmen k befestigte

Rohre o stattfinden.

Der beschriebene Apparat kann auch zum Trocknen von

Trebern u. dgl. benutzt werden. Die unverrückbaren Rohre der Roste können

hierbei unter einander verbunden und mit Dampf geheizt werden und die beweglichen

Rohre durch die Rahmen k eine Zuführung heiſser Luft

erhalten. Der Apparat ist dann auſserdem in einem besonderen geheizten Räume

aufzustellen.

J. Schaefer in Crefeld (* D. R. P. Nr. 36877 vom 29.

December 1885) hat eine besonders eingerichtete Schwelke und

Darre so mit einander verbunden, daſs das

geschwelkte Grünmalz aus ersterer unmittelbar in die letztere fallen kann. Damit die

von der Darre aufsteigende heiſse Luft nicht schädlich auf das Schwelken einwirken kann, wird

dieselbe von der Darre durch besondere Kanäle derart seitwärts um die Schwelke herum

abgeführt, daſs nur eine mittlere Erwärmung des Schwelkraumes stattfindet. Das

Schwelken erfolgt auch nur mit ausschlieſslicher Verwendung von frischer Luft,

welche durch ein besonderes Rührwerk durch das Grünmalz gleichmäſsig vertheilt

zugeführt wird. Das Eigenthümliche der Darre besteht darin, daſs die muldenförmige

Horde derselben zur Entleerung gekippt werden kann und das Rührwerk der Mulde

gewissermaſsen eine Zahl umlaufender Darrhorden darstellt.

Die Darre D und Schwelke S

sind in Fig. 6

Taf. 18 in einem Schachte über einander angeordnet und durch einen mit Klappthüren

l versehenen Boden von einander getrennt. Unterhalb

der Darre liegen die von den Heizgasen einer Feuerung durchströmten Rohre L und werden die Heizgase durch einen in der Stirnwand

des Schachtes vorgesehenen Kanal in das oben quer im Schachte liegende Abzugsrohr

m, an welches sich die Abzugsschlote m1 ansetzen, geleitet.

Die aus Blech oder Drahtgeflecht hergestellte Mulde der Schwelke S ist im unteren Theile behufs Entleerung aufklappbar.

Das Rührwerk der Schwelke besteht aus einem Rohre R, an

welches sich senkrechte offene Rohrstücke r1 ansetzen. Durch ein Gebläse wird dem Rohre R frische Luft zugeführt, welche durch die Stutzen r1 im Grünmalze

vertheilt wird. Die Klappen l können verschieden

eingestellt werden, um mehr oder weniger warme Luft von der Darre an die Schwelke

treten zu lassen. Sonst zieht die Luft von der Darre durch die Kanäle k nach dem Dunstrohre C

ab.

Die Mulde der Darre D ruht auf Rollen t, von denen die rechte verrückt wird, wenn die Mulde

gekippt werden soll. Dabei wird gleichzeitig die Thür g

niedergeschlagen und gelangt das gedarrte Malz in einen auſserhalb am Schachte

befindlichen Trichter und wird aus diesem durch Schnecke und Becherwerk weiter

befördert. Das Rührwerk der Darre besteht ebenfalls aus einer Rohrachse r, an welche senkrecht zu einander stehende Flügel f angesetzt sind. Dieselben werden aus gelochtem Bleche

hergestellt und bewirken nicht nur ein gründliches Wenden des Malzes, sondern

stellen auch Darrhorden dar, indem das Malz auf denselben in dünner Schicht der

heiſsen Luft ausgesetzt wird. Durch die Rohrachse r

kann dem Malze während des Darrens ebenfalls noch heiſse Luft durch ein Gebläse

zugeführt werden. Zur Entfernung der aus der Darre D

fallenden Malzkeime ist in einer Ecke des schrägen Bodens d eine Förderschnecke s angebracht.

Die von R. Papperitz in Berlin (* D. R. P. Nr. 35828 vom

19. November 1885) vorgeschlagene Lüftungseinrichtung für

bestehende gewöhnliche Malzdarren bezweckt die Erzeugung eines gut

gedörrten Malzes mittels einer kräftigen, regelbaren und von dem nur auf der

Unterhorde stattfindenden Darr- oder Röstprozesse unabhängigen Lüftung der

Oberhorde, welche mit dem vom Schwelkboden kommenden Grünmalze beschickt worden

ist.

Wie aus Fig. 8

und 9 Taf. 18

zu entnehmen, wird mittels eines einzubauenden Gewölbes A in dem den Ofen B zur Erzeugung der heiſsen

Luft umgebenden Räume eine besonders abgeschlossene Kammer C hergestellt, in welche durch die in A

vorgesehenen Oeffnungen D frische Auſsenluft und durch

die in den Ofenwänden befindlichen Oeffnungen E heiſse

Luft treten kann. Von der Kammer C führen in den

Auſsenwänden der Darre Kanäle F in die Höhe, von denen

die Hälfte bei G über der Unterhorde H, die andere Hälfte auch bei I über der Oberhorde H1 mündet, wo die Oeffnungen durch Schieber geregelt

werden können; ebenso sind auch die Oeffnungen D und

E zu regeln. Die Kammer C dient also zur Luftmischung; die Luft von gewünschter Temperatur kann

aus der Kammer nach Bedarf unter oder über die Oberhorde H1 geleitet, im gegebenen Falle auch die

Lüftung des Malzes auf der Oberhorde oder des Dunstraumes gänzlich abgestellt

werden.

An gewöhnlichen Malzdarren will J. Smolik in Glinsko bei

Rovno, Ruſsland (* D. R. P. Nr. 37087 vom 25. Februar 1886) den Darrraum jeder Horde durch Zwischenwände in mehrere Kammern

theilen, in welchen die heiſse Luft abwechselnd von oben nach unten und

umgekehrt zu streichen hat und zwar nach einander vom trockensten bis zum

Grünmalz. Es besteht also in Bezug auf das Fortschreiten der Darrung des Malzes und

den Weg der heiſsen Luft das Gegenstromprinzip, so daſs es auch auf diese Weise

möglich sein dürfte, in einer Darre gleichzeitig Malz von verschiedener Röstung zu

erzeugen.

Bei der in Fig. 12 bis 14 Taf. 18

dargestellten Darre ist der obere Hordenraum in 4 Kammern I bis IV (Fig. 13), der untere

Hordenraum in 3 Kammern V bis VII (Fig.

14) getheilt. Die Scheidewand w1 der Kammern I und II sowie die Wand w2 zwischen den Kammern VI und VII sind nur in halber Höhe

aufgeführt. Unter den Horden h und h1 sind Blechdecken g und g1 angeordnet. Bei der unteren Horde h1 ist die Blechdecke

g1 jedoch nur unter

den Kammern V und VI

vorhanden. Das zu darrende Malz wird in der Kammer I

aufgeschüttet und gelangt nach und nach bei vollständiger Röstung bis in die Kammer

VI, wo es bei k

abfallen kann.

Die von dem Luftheizungsofen im Raume a kommende heiſse Luft wird in den Raum zwischen h1 und g1 geleitet und tritt durch die Horde h1 und das auf

derselben liegende Malz in die Kammer VII. Von hier aus

gelangt die heiſse Luft über die Wand w2 in die Kammer VI

durch das Malz derselben und die Horde h1 nach unten in den Raum zwischen h1 und g, um aus diesem durch das Malz der Kammer V wieder aufwärts zu streichen und durch eine in der

Decke von V vorgesehene Oeffnung i in die Kammer IV der

oberen Horde h überzutreten. Aus der Kammer IV steigt die heiſse Luft dann unmittelbar in den

Abzugsschlot l. Aehnlich wie bei Papperitz ist nun eine Kammer m vorgesehen, in welcher durch die Rauchabzugsrohre d für den Luftheizungsofen erwärmte Luft von geringerer

Temperatur erzeugt wird. Diese Luft wird durch den senkrechten Kanal n unter die Horde der Kammer III geleitet, durchstreicht in derselben das Malz, tritt über w1 in die Kammer II über, durchstreicht das Malz in derselben nach

unten, um in der Kammer I wieder aufzusteigen und in

den Abzug l zu gelangen.

Die Patentschrift gibt noch die dem gleichen Zwecke dienende

Einrichtung bei einer Darre mit nur einer Horde, deren Anwendung hierbei wohl

möglich ist. Obwohl auf die beschriebene Weise eine gute Ausnutzung der Wärme und

der heiſsen Luft besteht, so wird doch der Betrieb der Darre wegen der oftmaligen Förderung des Malzes

sowie der Schwierigkeit der Anlage von Wendeapparaten kein einfacher sein.

Wie R. Leicht (vgl. 1886 261

* 257) haben auch E. Mayer und Comp. in Ulm (* D. R. P.

Nr. 36 376 vom 2. December 1885) eine sogen. Doppelmalzdarre ausgeführt, deren Einrichtung sich von der Leicht'schen hauptsächlich darin unterscheidet, daſs

bloſs eine Feuerung vorgesehen ist und nicht jede Horde

ihre besondere Feuerung zur Erzeugung der heiſsen Luft besitzt. In Fig. 10 und 11 Taf. 18

sind zum Vergleiche mit der älteren Anlage die gleichen Buchstaben für gleiche

Theile gewählt. Die Mayer'sche Anlage besitzt nur einen

Abzugsschlot h, in welchen die Dünste von den Horden

H und H1 ebenso wohl durch eine mittels Winkelklappe K zu regelnde Bodenöffnung, als auch noch durch zwei

mittels Schiebern S und S1 zu schlieſsende Deckenöffnungen und die

die Rauchrohre f und f1 umgebenden Kanäle gelangen.

Soll auf der einen Horde H

vorgedarrt, auf der anderen Horde H1 fertig gedarrt oder geröstet werden, so ist der

Betrieb folgender: Die beiden Schieber A und E werden geöffnet und die beiden anderen D und B geschlossen,

ferner wird der Schieber G über der Horde H geöffnet. Die Feuergase steigen von dem Ofen a nach den mit guſseisernen Platten belegten Kanälen

b und geben hier an die einhüllenden Ziegellagen

R bez. R1 so viel Wärme ab, als zum Vordarren erforderlich

ist. Nun steigen die Feuergase durch den geöffneten Schieber A in das Verbindungsrohr nach c und durch den

geöffneten Schieber E nach der Heizschlange d1 und geben hier so

viel Wärme ab, als zur Röstung auf H1 nothwendig ist. Aus der Schlange d1 entweichen die

Feuergase durch das Rohr e1 nach dem Rohre f und in den Schornstein h. Der zum Abzüge der Schwaten im Gewölbe von H angebrachte Schieber S

und die Klappe K der Horde H sind geöffnet, der Schieber S1 und die Klappe K der

Horde H1 theilweise

oder ganz geschlossen, wie es der fortschreitende Darrprozeſs verlangt.

Für die Malzwendeapparate an Darren empfehlen G. Dominik und G. Hardt in

Köln (* D. R. P. Nr. 35012 vom 6. September 1885) an Stelle der Blechschaufeln Drahtgeflechte, welche ganz ähnlich wie der Pickhardt'sche Drahttreibriemen (vgl. 1886 259 * 112) aus in einander gewundenen Spiralfedern

hergestellt sind. Statt einzelner kurzer Schaufeln sollen dann lange, der ganzen

Wendebreite entsprechende Streifen an den Schaufelarmen befestigt werden und die so

erhaltenen langen Schaufeln gegen die Drehachse schwach schraubenförmig gekrümmt

sein.

Tafeln