| Titel: | Neuere Erdöl-Kraftmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 289 |

| Download: | XML |

Neuere Erdöl-Kraftmaschinen.

(Patentklasse 46. Fortsetzung des Berichtes S. 241

d. Bd.)

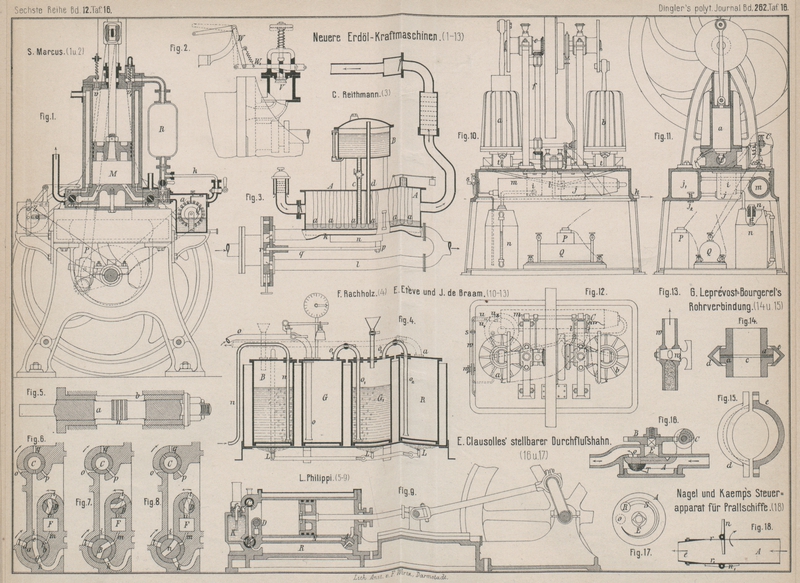

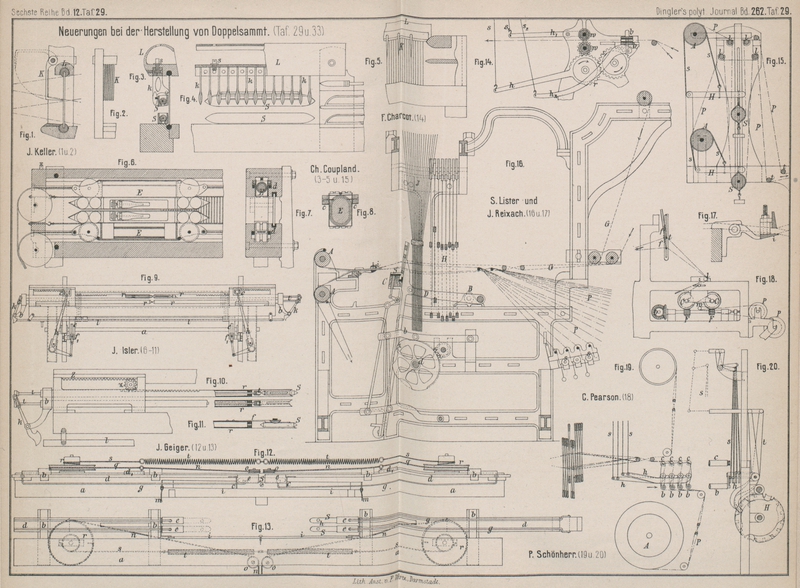

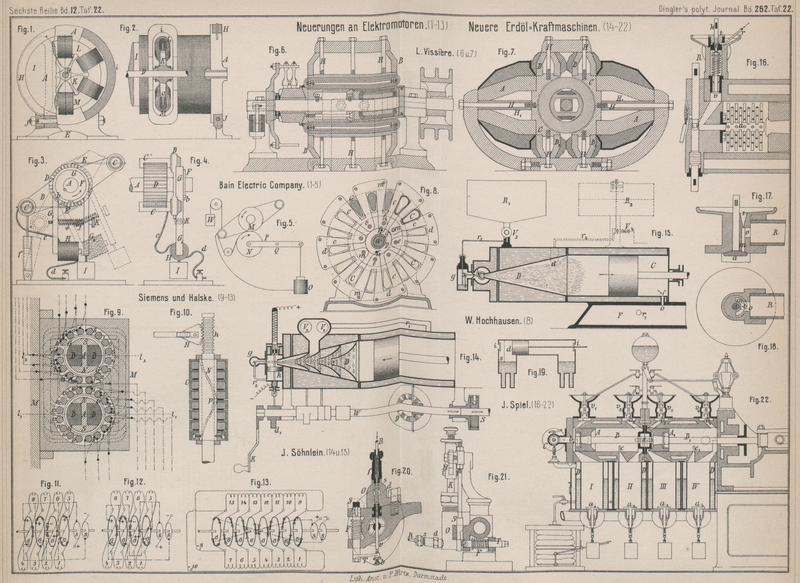

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 16, 19 und 22.

Neuere Erdöl-Kraftmaschinen.

I) Herstellung der Ladung auf kaltem

Wege (Schluſs).

Unter den zahlreichen in neuerer Zeit angegebenen Constructionen von

Erdöl-Kraftmaschinen ist wohl die von J. Spiel in

Berlin (* D. R. P. Nr. 35794 vom 3. März 1885) die einzige, welche sich in

verhältniſsmäſsig sehr kurzer Zeit Eingang in die Praxis verschafft hat; dieselbe

wird von der Halle'schen Maschinenfabrik und

Eisengieſserei in Halle a. S. für Leistungen von 1 bis 50 Pferd zur

Ausführung gebracht.Für die skandinavischen Länder bauen die Maschine Burmeister und Wains in Kopenhagen, für England und seine Colonien

A. Shirlaw und Comp. in Birmingham und Spiel's Patent Petroleum Engine Company in

London. Im Gange wurde die Spiel'sche Erdölmaschine zuerst öffentlich auf den Kleinmotoren-Ausstellungen

in Nürnberg und in Halle a. S. 1885 vorgezeigt. Das für den Betrieb des Motors

geeignete Erdöl hat ein specifisches Gewicht von 0,720 und ist im Handel unter den

Namen „Petroleumäther“, „Petroleumbenzin“, „Petroleumnaphta“

oder auch kurzweg „Naphta“ erhältlich. Das Explosionsgemisch wird ebenfalls

durch Zerstäubung von Erdöl hergestellt und zwar mittels einer Pumpvorrichtung.

In ihrer Ausführung gleicht die Spiel'sche

Erdölkraftmaschine, wie auch aus Fig. 3 Taf. 19 zu

entnehmen ist, ganz einem liegenden Otto'schen

Gasmotor. Der liegende Cylinder hängt frei am Gestelle und trägt an seinem hinteren

Ende die Zündvorrichtung, bestehend aus einer kleinen Lampe und einem Schieber für

die Uebertragungsflamme; die Bewegung des Schiebers wird wie beim Otto'schen Gasmotor durch eine zur Seite des Cylinders

liegende, von der Schwungrad welle durch Winkelräder mit einer Uebersetzung von 1 :

2 getriebene Welle erzielt. Gegen das Vorbild sind dem Erdölmotor nur das auf dem

Cylinderrücken stehende Gefäſs für das Erdöl und die daneben befindliche, zur

Zerstäubung desselben dienende Pumpe eigentümlich. Die Anwendung der Pumpe soll

nicht auch, wie bei den Gaskraftmaschinen, zur Herbeiführung einer vermehrten Zahl

von Arbeitshüben, sondern nur zur Bildung des unverdichteten Explosionsgemenges

dienen. Der Erdölmotor arbeitet wie der Otto'sche

Gasmotor mit sogen. Viertakt.

Die Einrichtung der Zerstäubungsvorrichtung ist aus Fig. 1 und 2 Taf. 19 und

ihre Verbindung mit dem Cylinder aus Fig. 5 und 6 Taf. 19 ersichtlich. Der

Kolben k, welcher von einer Daumenscheibe auf der

Steuerwelle W mittels Zwischenhebel bewegt wird, saugt

jedesmal aus dem Behälter O eine bestimmte Menge Erdöl

in den Raum r; dasselbe wird dann in dem Ventilraume

V zerstäubt und vollständig in den Arbeitscylinder

und zwar während der vollen Saugdauer in denselben übergeführt.

Der Hahn h, welcher von der Maschine gesteuert wird,

dient zur Verbindung der Pumpe C mit dem Behälter O durch das Rohr n, sowie

durch den Kanal z mit dem Einlaſsventile v zum Arbeitscylinder. Die Hubgröſse des Kolbens k ist an der Kuppelung m

verstellbar. Aehnlich ist das ebenfalls in gleicher Weise wie der Kolben k von der Welle W

gesteuerte Einlaſsventil v in seiner Hubhöhe

verstellbar, um die Einströmungsöffnung für die durch den Rohrstutzen R in den Ventilraum V

eintretende atmosphärische Luft zu regeln, so daſs die eintretende Luftmenge der

gleichzeitig eintretenden Erdölmenge entsprechend angepaſst werden kann. Dies

geschieht dadurch, daſs das Ventil v beim Niedergange

in seiner tiefsten Stellung mehr oder weniger dem Rande des Einführungsrohres E für das Explosionsgemisch genähert wird, wodurch für

den Eintritt mehr oder weniger eine enge oder weite freie Oeffnung bleibt. Um das

Gemenge von Luft und Erdöl vor dem Eintritte in den Arbeitscylinder noch eine Zeit

lang zusammenzuhalten und dadurch inniger zu mischen, ist das Rohr E vorgesehen, dessen lichte Weite innerhalb ganz

bestimmter, den jedesmaligen Gröſsenverhältnissen bezieh. der Arbeitsleistung der

Maschine entsprechenden Grenzen liegen muſs. Die in der Flansche des

Einführungsrohres vorgesehene ringförmige Vertiefung t

dient dazu, das vom Expansionsgemische etwa noch mitgeführte, nicht genügend

zerstäubte Erdöl zurückzuhalten; dasselbe wird dann beim nächsten Ansaugen von der

Luft in eine wirbelnde Bewegung versetzt und dadurch zerstäubt. Auf diese Weise wird

das Eintreten von nicht genügend fein vertheiltem Erdöl in den Cylinder möglichst

verhütet. Das Ventil v wird durch seinen Steuerdaumen

während der Saugperiode in gleichem Abstande über der Oeffnung des Rohres E gehalten.

Das so während der Saugperiode im Arbeitscylinder hergestellte und in denselben

übergeführte Gemisch wird vom Arbeitskolben dann verdichtet und nach dem Hubwechsel

entzündet. Die Regulirung der Geschwindigkeit des Motors findet durch Ausfall von

Explosionen statt. Der von einem Daumen am Ende der Welle W bewegte Zündschieber M (vgl. Fig. 4 und 7 Taf. 19)

wird, nachdem das in seinem Kanäle b befindliche Gas

durch die Flamme bei a entzündet ist, mittels einer

Feder f zurückgeschnellt und hierdurch die Entzündung

des im Cylinder befindlichen Explosionsgemenges sicher herbeigeführt. Würde eine

langsamere Bewegung des Zündschiebers stattfinden, so wird die Uebertragungsflamme

erstickt und die Zündung versagt. Um den beim Zurückschnellen des Schiebers

auftretenden Schlag gegen den Steuerdaumen zu mildern, ist der Schieber M an seinem anderen Ende mit einer besonderen

Hemmvorrichtung versehen, welche in einer keilförmigen Klemmfeder g besteht, die sich zwischen zwei Rollen r bewegt, so daſs beim Zurückschnellen des Schiebers

durch den Druck zwischen den Rollen r ein sanft

wachsender Widerstand geleistet wird, bis der Schieber, bevor die Laufrolle den

Daumen erreicht, vollständig stillsteht.

Der Auspuff der Explosionsgase findet durch das seitlich am Cylinder vorgesehene

Ventil A (Fig. 5) statt, welches

ebenfalls von der Welle W aus gesteuert wird. Der

Arbeitscylinder wird durch einen Wassermantel gekühlt. Das Kühlwasser kann wie bei

den Gasmotoren einer Wasserleitung entnommen, oder auch eine bestimmte Wassermenge

immer wieder benutzt werden, wenn man dieselbe durch den Cylindermantel und ein

Kühlgefäſs kreisen läſst.

Der Motor ist nach dem Anzünden der Zündflamme und Anstellen der Erdölzufuhr schnell

und leicht durch Andrehen des Schwungrades in Gang zu setzen und ebenso schnell

durch Ausblasen der Flamme und Schlieſsen des Verbindungshahnes zwischen

Erdölbehälter und Pumpe anzuhalten und bleibt von selbst stehen, wenn der

Erdölvorrath im Behälter verbraucht ist.

Zur Aufbewahrung eines gröſseren Vorrathes von Erdöl zum

Betriebe des Motors bei faſsweisem Bezüge des Erdöles wird eine verschlieſsbare

eiserne Kiste empfohlen, in welche das Faſs gelegt wird. Mittels einer kleinen, am

Motor selbst anzubringenden Würgelpumpe wird das Erdöl dann durch ein Saugrohr,

welches durch den Spund bis auf den Boden des Fasses reicht, allmählich in dem

Maſse, wie es gebraucht wird, in den Behälter auf dem Motor gepumpt. Auf diese Weise

wird jedes Umfüllen vermieden und sind Gefahren bei Aufbewahrung und Verwendung des

leichtsiedenden Erdöles als ausgeschlossen zu betrachten. Der Motor selbst bietet zu

Gefahren keinen Anlaſs.

Was nun die Betriebskosten anlangt, so stellen sich

dieselben etwa denen der Gasmotoren gleich, vielfach auch billiger. Die kleineren

Motoren verbrauchen in 1 Stunde und für das Pferd etwa 0,54 bis 0k,6 Erdöl, d. i. bei einem Preise von rund 30 Pf.

für das Kilogramm 16 bis 17 Pf. Bei gröſseren Motoren soll sich der Erdölverbrauch

noch geringer stellen.

Textabbildung Bd. 262, S. 291Mit dem Spiel'schen Motor wurden auf der

Ausstellung für Kleingewerbe in Halle a. S. 1885 und im technologischen

Gewerbemuseum zu Wien Versuche und Prüfungen vorgenommen. Ein am letzteren Orte

aufgenommenes Indicatordiagramm eines 2½ pferdigen Motors ist nebenstehend nach den

Mittheilungen des technologischen Gewerbemuseums,

Section für Metallindustrie, Wien 1886 * S. 77 verkleinert

wiedergegeben.

Die Ergebnisse der ersten Versuchsreihe in Wien sind aus

nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

WirklicheLeistung

Erdölverbrauch

Kühlwasserfür1 Stunde

Mittlere Temperaturdes

Kühlwassers

Um-laufs-zahl

Schwung-raddurch-messer

Belastungan derBremse

für1 Stünde

fürStundeundPferd

vor Ein-tritt in

bei Aus-tritt aus

Kühlmantel

e

k

k

l

m

k

2,88

2,02

0,70

252

12°

45°

204

1,555

13

2,98

–

–

–

–

–

210

–

13

3,11

–

–

–

–

–

204

–

14

Der Erdölverbrauch stellt sich hiermit etwas höher als bei den folgenden Versuchen,

welche nach Glaser's Annalen, 1886 Bd. 19 * S. 111 in Halle mit einem 2½ pferdigen Motor von

150mm Kolbendurchmesser und 280mm Hub vorgenommen wurden:

ReducirtesBremsgewicht

Länge desHebelarmes

Umdrehungen

Pferdestärke

Erdölverbrauch

Spiritusver-brauch für

dieZündflamme

Kühlwasserfür die Stunde

Mittl. Temp. desKühlwassers

Ge-sammt

In derMinute

Ge-sammt

fürStundeundPferd

vorEintritt

beiAustritt

k

mm

e

k

k

g

l

13,935

753

53810

224,2

3,28

8,20

0,625

70

210

11°

56°

Die Zerstäubung des Erdöles will F. Brünler in Berlin (*

D. R. P. Nr. 35993 vom 22. Januar 1886) durch Verlegung des

Zerstäubers in den Kolben vereinfachen und sparsamer gestalten. Dabei soll

die Bewegungsrichtung des zerstäubten Erdöles der des Kolbens entgegengesetzt sein

und ein Niederschlagen des Erdölnebels hauptsächlich in der Explosionskammer

stattfinden. Die Explosionskammer K (Fig. 10 Taf. 19) wird

nicht gekühlt; vielmehr wird beabsichtigt, dieselbe möglichst warm werden zu lassen,

um das sich an den Wänden derselben niederschlagende Erdöl sofort in Dampf zu

verwandeln. Der Kolben P saugt durch das Klappenventil

T Luft in den Cylinder. Indem die Luft über die

Kante T1 mit groſser

Geschwindigkeit streicht, saugt dieselbe durch den Kanal T2 Erdöl an und zerstäubt dieses. Auf dem

Rückwege des Kolbens schlieſst sich das Ventil T und

das erhaltene Gemisch von Luft und Erdöl wird in der Explosionskammer verdichtet und

am Ende des Hubes entzündet. Am Ende des Arbeitshubes findet auch ein Oeffnen des

Auslaſsventiles V statt und während des darauf

folgenden Rückganges des Kolbens werden die Gase ausgestoſsen. Das Erdöl wird

mittels einer Pumpe in die geneigte Rinne R am Kolben

P geworfen und aus dieser durch T2 abgesaugt.

Fig. 8 und

9 Taf. 19

veranschaulichen die Einrichtung des Kolbens bei senkrechter Anordnung des Motors

mit Arbeitsrichtung nach oben und nach unten. Bei Fig. 9 taucht ein mit der

Zerstäubungsvorrichtung verbundenes Rohr in das mit Erdöl angefüllte Gefäſs H und in Fig. 8 flieſst das Erdöl

einfach in den Kolben. An Stelle des Klappenventiles sind hier Tellerventile T vorgesehen.

II) Herstellung der Ladung auf warmem

Wege.

So wahrscheinlich es auch ist, daſs durch Vergasung des Erdöles, bevor es mit Luft zu

einer Ladung vermischt wird, eine ungleich günstigere Verbrennung erzielt wird und

durch Vergasung die Arbeit und Wirkung der Maschine den Gasmotoren völlig gleich

wird, so ist es doch anscheinend noch nicht gelungen, auf diesem Wege zu einer

brauchbaren Maschine zu kommen. Jedenfalls ist aber nicht zu zweifeln, daſs die

zukünftige Erdölkraftmaschine, soll sie dem Gasmotor gleichwerthig werden, mit Erdöl

gas arbeiten muſs.

Der Gedanke, das Erdöl für den vorliegenden Zweck durch

Zerstäubung auf erhitzten Körpern zu vergasen, scheint von M. V. Schiltz in Köln (* D. R. P. Nr. 19228 vom 15. Mai

1881) herzurühren. Derselbe schlug vor, Erdöl in den erhitzten Explosionsräumen zu

vergasen und dann erst zu entzünden.

Fig. 16 und

17 Taf.

19 veranschaulichen einen Erdölmotor mit dieser Einrichtung. Hinter dem Cylinder ist

ein als Fortsetzung desselben bestehender, jedoch abgetrennter, cylindrischer Raum

durch radiale Scheidewände in drei Kammern A, B und C getheilt. Jede dieser Kammern ist durch eine mit

selbstthätigem Ventile versehene runde Oeffnung mit dem Cylinder verbunden; diese

Ventile gestatten den Gasen ungehinderten Durchgang zum Kolben, aber nicht zurück

und sind selbstschlieſsend eingerichtet. Die Kammer A,

in welcher die erste Zündung stattfindet, ist mit B und

B mit C durch ein in

den Trennungswänden liegendes, nach Bedürfniſs in eine Röhre zu verlängerndes

Zündloch a verbunden, so daſs die in der Kammer A stattfindende erste Explosion sich in die zweite

Kammer B und aus dieser in die dritte Kammer C verbreitet, damit alle Kammern in schneller

Reihenfolge ihren explodirten Inhalt durch die selbstschlieſsenden Ventile hinter

den Kolben treiben. Die Explosionskammern kann man ungleich groſs machen, um in der

günstigsten Kurbelstellung die gröſste Energie zu entwickeln.

Jede Explosionskammer hat im gemeinschaftlichen Boden, nahe dem in

der Achse liegenden Wasserrohre, eine Eintrittsöffnung t (vgl. Fig. 14 Taf. 19) für atmosphärische Luft und eine Oeffnung s für Erdöl und sind die inneren Mündungen derselben

behufs schnellerer Vermengung nach Art der Zerstäubungsapparate eingerichtet. Nur

die unterste Kammer A hat ein Zündloch u, zwischen s und t befindlich, durch welches die Entzündung von auſsen

mittels einer Flamme bewirkt wird. Die Eintrittsöffnungen der Kammerböden werden

durch eine umlaufende Scheibe S mit gleichen Oeffnungen

(vgl. Fig.

15), die durch ein Zahnradgetriebe bewegt wird, geöffnet und geschlossen.

Die Verdampfung des Erdöles geschieht zunächst bei Einleitung des

Betriebes in dem die Lampe S1 (Fig.

17) der Kammer A umgebenden, von der

letzteren abgeschlossenen Behälter, in welchem das durch P eintretende Erdöl sofort verdampft, um durch das Abzugsrohr in die

Kammer A einzutreten; der an P angebrachte Hahn wird geöffnet, wenn die Vorwärmung von A durch die Lampe genügt. In der Achse des

Kammercylinders verläuft ein mit Kugelrückschlagventil versehenes Rohr q (Fig. 16), welches durch

ein siebförmiges Mundstück bei b Wasser hinter den

Kolben spritzt; dieses Wasser kommt aus dem den Arbeitscylinder und die Kammern A bis C umgebenden

Vorwärmemantel G und wird durch die in den Cylinder

übertretenden explodirten Gase zur Kühlung und Kraftsteigerung in Dampf verwandelt.

Der Wassermantel des Kammercylinders, von dem das Rohr q oben abgeht, steht mit dem des Arbeitscylinders durch enge Löcher o in der Zwischenwand in Verbindung, damit die Wärme um

den letzteren gröſser bleibt als um den ersteren.

Dicht am Cylinderboden, der den Kolbenraum von den

Explosionskammern trennt, befindet sich in der Cylinderwand oben die Auslaſsöffnung

i für die Abgase. Ein Schieberventil m

öffnet und schlieſst diese Oeffnung und somit das Auspuffrohr K.

Der Arbeitscylinder dient vor dem Kolben als Saug- und Druckpumpe,

um Luft oder Gasgemenge durch das mit Rückschlagventil versehene Rohr n in den Behälter F zu

treiben und dort zu verdichten. Der Behälter F enthält

in seinen beiden Abtheilungen Erdöl und Regenwasser, ersteres um durch ein Rohr P und den Haupthahn z in

die Explosionskammern, letzteres um durch ein Rohr p in

den Cylindermantel G, in welchen es von unten eintritt,

gepreſst zu werden. Die über dem Erdöle und Wasser verdichtete Luft oder das

Gasgemenge sollen einerseits während des ganzen Kolbenrückganges, in dem dann der

Auslaſs i frei ist, die Kammern A, B, C durch das Rohr N ausblasen, mit neuem

Gemenge füllen und solches nach Schlieſsung von i beim

Beginne des Kolbenvorschubes verdichten, andererseits durch p das Wasser in G und unmittelbar aus G durch q hinter den

Kolben treiben; durch P tritt gegen Ende des

Kolbenrückganges und im Anfange des Vorschubes das Erdöl in die Kammern, um dort

sofort zu verdampfen.

Die Regulirung der Maschine findet statt durch Vermehrung oder

Verminderung der Spannung in den Zulaſsröhren mittels eines Sicherheitsventiles auf

dem Behälter F, durch Arbeiten mit einer oder mehreren

Explosionskammern, durch Auf- und Zudrehen des Haupthahnes z vom Regulator durch Hebedaumen, durch das Ausheben der

Auslaſsschieberstange l bezieh. durch die

Wassereinspritzung hinter den Kolben.

Bei einer Abänderung dieser Maschine sind die Verbrennungskammern hinter einander in der Verlängerung des Cylinders

angebracht. Dieselben werden seitlich gefüllt und abgeblasen, während die Zündung

nur in der letzten Kammer stattfindet.

Um die Verdampfung des Erdöles sowie die Vorwärmung der Verbrennungskammern beim

Anlassen der Maschine zu beschleunigen, setzt Schiltz

(* D. R. P. Zusatz Nr. 25936 vom 20. August 1883) in die Verbrennungskammern

Metallschalen und leitet die Wärme der äuſseren Vorwärmlampe durch den um die

Verbrennungsräume sich herumziehenden entleerten Wassermantel. Die Metallschalen

haben den Zweck, mehr Wärme aus der Verbrennung zurückzuhalten.

In weiterer Ausbildung desselben Gedankens sollen mehrere Verdampfungsschalen, die

über einander an einem Rohre zu einem Körper verbunden sind, in die

Verbrennungsräume so eingesetzt werden, daſs möglichst viel Wärme darin

aufgespeichert werden kann (vgl. * D. R. P. Nr. 26621 vom 24. April 1883). Es sollen

z.B. die Schalen auf schlechte Wärmeleiter gestellt werden, damit sie eine gröſsere

Erhitzung behalten als die Wände der Kammern. Das Erdöl wird dann unmittelbar auf

bezieh. über die Schalen geleitet. Das Abzugsrohr F

(Fig. 18

Taf. 19) der Vorwärmflamme S1 wird im Inneren der ersten Explosionskammer A mit luftdichtem Ein- und Ausgang angeordnet und mit den

Verdampfungsschalen schraubenförmig umgeben, so daſs die Hitze des unten von auſsen

angezündeten, im Inneren des Rohres F verbrennenden

Erdöles nicht nur die Kammer A vorwärmt, sondern auch

die in Schraubenwindungen verlaufende Verdampfschale erhitzt und so das Erdöl

schnell verdampft. Das Brennöl für die Lampe des Rohres F wird durch das Rohr p zugeführt.

Da nun unter Benutzung dieser Verdampfungsschalen nach den Versuchen von Schiltz bei Verwendung von gewöhnlichem Erdöl von 0,650 sp. G. im Betriebe

immer noch etwa 25 Proc. unverdampft bleiben, namentlich bei raschem Gange des

Motors, so bringt Schiltz nunmehr Hohlkörper mit

möglichst groſser Fläche in den Verbrennungskammern und auch einer

Cylinderverlängerung unter (vgl. * D. R. P. Nr. 36044 vom 16. Juni 1885). Diese

Verdampfungskörper werden behufs Vergröſserung der Verdampfungsoberfläche mit

Metallkörnern, Drehspänen, kleinen Stiften u. dgl. angefüllt.

Wie aus Fig. 20 Taf. 19 zu

entnehmen, wird aus dem geschlossenen Gefäſse P durch

einen Hahn z für die Ingangsetzung der Maschine

leichtes Erdöl, aus dem Gefäſse P1 für den Fortbetrieb durch den Hahn z1 schweres Erdöl in

den Trichter t gelassen, dessen Ausfluſs durch ein

Kegelventil verschlossen werden kann; dieses Ventil wird bei regelmäſsigem Gange der

Maschine von einem Daumen der Kurbelwelle bei jeder Umdrehung gehoben, so daſs eine

bestimmte Menge Erdöl in die immer offene Eingangsöffnung zu dem Rohre V flieſsen kann. Flieſst aus dem Trichter t das Erdöl wegen des Verschlusses durch den Kegel

nicht ab und bleibt im Trichter stehen, so verschlieſst der steigende Erdölspiegel

das in die beiden Gefäſse P und P1 Luft führende Rohr r, der Abfluſs des Erdöles aus seinem Gefäſse wird

daher wegen dort beginnender Luftverdünnung vermindert oder gehemmt, obgleich der

Hahn z ausreichend offen ist. Das schwere Erdöl flieſst

in dem Rohre v zur Vorwärmung durch das den Untertheil

des Arbeitscylinders einhüllende Schlangenrohr s (Fig. 21) und

dann in dem Rohre v1 in

den Trichter t. Das aus t

in das Rohr V flieſsende Erdöl durchstreicht mit Luft

gemengt Schlangenrohre (vgl. Fig. 21 Taf. 19), welche

mit Metallstückchen ausgefüllt sind, und bildet dort ein Gemenge, das durch ein

Rückschlagventil u in die Pumpe gesaugt und von dieser

durch den Schieber S in die mit schlechten Wärmeleitern

umgebenen Verbrennungskammern A und B gepreſst wird. Nach Bedarf kann auch in die von V zur Ladepumpe Q, oder

bei Maschinen mit Viertakt in den Arbeitscylinder, führende Rohrleitung ein warm zu

haltender Gasometer bekannter Bauart zur Druckregelung eingeschaltet werden, in

welchem sich das Theer- und Ruſsbildung veranlassende schwerste Erdöl

niederschlagen, zum Abschlüsse der Gasometerglocke dienen und als Schmieröl weiter

Verwendung finden soll. Der Cylinder der Pumpe Q wird

durch die im Rohre c eingeführten Abgase heiſs

erhalten. Von Q aus wird im Behälter R verdichtetes Explosionsgemenge aufgespeichert,

welches sowohl die äuſsere, mit Metallstückchen gefüllte Zündlampe f (vgl. Fig. 19), als auch die

Zündkammer m speist. Diese Kammer, welche mit der

Siebplatte o versehen ist, wird durch die Flamme f zur Sicherung der Zündung stark erhitzt und ist zu

diesem Zwecke nicht im Schieber S, sondern in oder vor

dem Schieberdeckel D angebracht und gegen Wärmeleitung

geschützt; auch die Zündöffnungen in D und S werden durch Wärmeschutzbekleidung heiſs erhalten.

Die im hinteren Arbeitscylinderraume auf die oben beschriebene Weise gewonnene

Preſsluft wird benutzt, um das von K kommende, zwischen

S, A und B heiſs

gewordene Kühlwasser durch das Ventil e in den

Arbeitscylinder zu spritzen.

Eine etwas vereinfachte Abänderung der beschriebenen aufrecht

stehenden Erdölkraftmaschine in Bezug auf constructive Anordnung der einzelnen

Theile findet sich in einer von Schiltz herausgegebenen

Druckschrift: Der neue Gas- und Petroleummotor (Deutz

1883. Dietz'sche Druckerei).

Von G. Smyers in Brüssel (* D. R. P. Nr. 36054 vom 24.

September 1885) wird zur Verdampfung des Erdöles der in Fig. 22 Taf. 19

dargestellte Apparat benutzt. In dem kegelförmigen Gehäuse a sitzt ein zweckmäſsig aus Rothkupfer hergestellter Kegel b und wird der so gebildete Zwischenraum l mit Rothkupferspänen angefüllt. Die

Verbrennungsrückstände der Maschine werden durch das Rohr d und den Ansatzstutzen

c in den Hohlkegel b

geleitet, um durch e abzustreichen. In dem Räume l soll die Verdampfung des durch ein Nadelventil

zugeleiteten Erdöles stattfinden.

Sobald der Kolben explosibles Gemisch ansaugt, entsteht in dem mit dem Cylinder durch

das Rohr z verbundenen Verdampfungsraume l eine Luftverdünnung; sofort dringt durch die Löcher

o Luft in die Hülse f

und durch deren untere Oeffnung nach l. Da hierbei

diese Luft mit groſser Geschwindigkeit an der Oeffnung des Zuleitungsrohres m für das Erdöl vorbeistreicht, entsteht in letzterem

eine Saugwirkung, so daſs das Erdöl aus dem Vorrathsbehälter durch das Rohr h angesaugt wird und in den Raum l spritzt, wobei es von der Luft in feine Tröpfchen

zertheilt wird; letztere fallen auf die heiſse Kupferspanfüllung in l und verdampfen. Da auch die Dämpfe gezwungen sind,

ihren Weg durch die Lücken der Kupferspäne hindurch zu nehmen, so gelangen dieselben

in überhitztem Zustande in den Arbeitscylinder.

Das in diesem Apparate erzeugte Gemisch besitzt immer dieselbe Dichte, weil der

jedesmal angesaugte Kohlenwasserstoff vollständig verdampft werden soll, was nicht

der Fall ist, wenn man auf die Gesammtmenge des letzteren einwirkt.

L. H. Nash in Brooklyn (* D. R. P. Nr. 31785 vom 4.

December 1884) benutzt die in D. p. J. 1885 257 * 41 beschriebene Maschine auch für Erdöl betrieb,

indem er das Erdöl unmittelbar in den Verdichtungsraum des Arbeitscylinders zusammen

mit Luft, Gas und Wasser oder einem dieser Stoffe allein einführt; das Erdöl soll

dann hier durch die Verdichtungs- und die Cylinderwärme vergasen. Das entstehende

Gasgemisch wird zunächst in einen Vorrathsraum und dann erst zur Explosion in den

Arbeitscylinder geleitet. Bevor die Maschine zur Verdampfung des flüssigen

Brennstoffes genügend erhitzt ist, wird die Maschine als gewöhnlicher Gasmotor mit

einem Gemische von Gas und Luft betrieben. Auch schlägt Nash vor, die Vergasung des flüssigen Brennstoffes in dem die Maschine

völlig umgebenden Mantel zu bewirken.

Das Explosionsgemisch soll statt des üblichen Kühlwassers die Kühlung der einer

Erhitzung ausgesetzten Maschinentheile vollziehen, indem es auf seinem Wege zur

Entzündungsstelle bezieh. in den Arbeitscylinder über die zu kühlenden Theile

geleitet wird.

Weiter bringt Nash eine Vorrichtung in Vorschlag, durch

welche ein Decarbonisiren der Kohlenwasserstoffe durch

eingeleitete Dämpfe bewirkt werden soll, wodurch zugleich das Gasgemisch unter

genügendem Drucke in den Arbeitscylinder gebracht wird (vgl. * D. R. P. Nr. 30369

vom 22. Mai 1883).

Der in Fig. 13 Taf. 19 mit X bezeichnete Apparat dient zur Mischung des flüssigen

Kohlenwasserstoffes mit Dampf und zur Umwandlung des ersteren in Gasform. Dem

luftdicht verschlossenen, von auſsen erwärmten Cylinder C wird durch ein erhitztes Rohr F, oder auch

durch mehrere solcher Rohre ein flüssiger Kohlenwasserstoff aus einem höher

gelegenen Behälter, also unter Druck, zugeleitet. In den Cylinder C mündet das für die Zuleitung von Dampf bestimmte Rohr s derart ein, daſs es mit dem Oelrohre F ein Strahlgebläse bildet und so das Oel mit dem

Dampfe innig vermischt zerstäubt wird; dabei wird der Wasserdampf zerlegt, es tritt

freier Wasserstoff auf und der Sauerstoff oxydirt die Kohlenwasserstoffe. Der

Mischcylinder C sowie das Dampfrohr s und das Oelrohr F werden

durch Gasflammen I oder durch eine besondere Feuerung

erhitzt. Das Ganze ist von einem Gehäuse M umgeben, das

mit einem schlechten Wärmeleiter bekleidet und mit Eintrittsöffnungen für

Verbrennungsluft für die Flamme und Auslaſsöffnung m

für die Verbrennungsproducte versehen ist. Durch Rohr A2 steht der Cylinder C mit dem von der Pumpe G

gespeisten Behälter R für verdichtete Luft in

Verbindung und zwar erfolgt die Einführung der Luft an einem Punkte, wo die

Temperatur hinreichend niedrig ist, damit keine Entzündung des Gasgemisches

eintritt. Die in den Cylinder C eingeleitete Luft hat

den Zweck, den in Gas umgewandelten Kohlenwasserstoff in sich aufzunehmen, um

denselben dem Arbeitscylinder zuzuführen. Eine Probeflamme D, welche unmittelbar hinter dem Mischcylinder C am Gasableitungsrohre g angebracht ist,

ermöglicht, die Beschaffenheit des erzeugten Gases zu prüfen. Die zugeführte

Luftmenge ist stets so zu bemessen, daſs die Probeflamme ohne Bildung von Rauch

brennt. Die Brenner I können von dem Rohre g selbst gespeist werden. Da Oel und Wasserdampf in

hoch erhitztem Zustande in den Mischcylinder gelangen, so nimmt der Dampf etwas von

dem im Oele enthaltenen Kohlenstoffe auf und es entsteht eine Mischung von

Kohlenoxyd, Kohlensäure, Wasserstoff und leichten Kohlenwasserstoffgasen und Dampf.

Durch die Vermischung der Luft mit diesem Gemenge wird der Dampf, welcher sich in

den Zuleitungsrohren und Kanälen, sowie im Arbeitscylinder niederschlagen könnte,

aufgesaugt, so daſs sich keine festen Rückstände bilden. Da der Wasserdampf

lediglich den Zweck hat, den freien Kohlenstoff aus dem flüssigen Brennstoffe zu

binden, so ist es wesentlich, nur so viel Wasserdampf für diesen Zweck zu verwenden,

als eben nöthig ist, um die Absorption der übrigen Kohlenstoffverbindung durch

atmosphärische Luft herbeizuführen, so daſs das Gas mit nicht leuchtender Flamme

brennt.

Das so vorbereitete, dem Arbeitscylinder B zugeführte Gasgemisch wird in demselben zur Explosion gebracht. Der

Cylinder B ist von einem Kühlmantel A umgeben. Die in demselben durch die Verbrennungswärme

des Cylinders entwickelten Wasserdämpfe sammeln sich in dem Raume A1, um durch das Rohr

r zum Betriebe der Luftverdichtungspumpe G verwendet zu werden. Solange in A1 nicht genügend

Wasserdampf vorhanden ist, also beim Anlassen der Maschine, wird der stehende

Hilfskessel K benutzt.

Zur Geschwindigkeitsregelung des Motors dient ein in Fig. 11 und

12 Taf.

19 dargestellter Regulator, welcher den Einlaſs des Gasgemisches in den

Arbeitscylinder durch die Endspannung im Cylinder bei beendigtem Kolbenhube

beeinfluſst. Der Regulator besteht aus dem

winkelförmigen cylindrischen Gehäuse C1, C2, in welchem sich der Kolben P, der Einwirkung einer Feder G1 entgegen, verschieben kann. Der

Cylinder C1 steht mit

einer Kammer H durch ein federbelastetes Ventil v in Verbindung, das durch den Daumen k gehoben bezieh. geöffnet werden kann. Die Kammer H ist durch ein Rohr S mit

dem Arbeitscylinder verbunden. Der Daumen k erhält

gleiche Umdrehung mit der Hauptwelle der Maschine, so daſs immer an einem bestimmten

Punkte des Kolbenhubes das Ventil v einen Augenblick

geöffnet wird und die Gase auf den Kolben P mit der im

Arbeitscylinder gerade herrschenden Spannung wirken. Die auf diese Weise erzeugte

Verschiebung des Kolbens P wird dazu benutzt, die

Regulirung der Füllung herbeizuführen. Die Stange des Kolbens P ist zu diesem Zwecke mit einer Klaue T versehen, welche einen doppelarmigen Hebel L erfaſst, dessen anderes Ende zwei in einander

greifende Zahnräder D1

und D2 trägt, die durch

eine Achse R1 von der

Maschine getrieben werden. Die beiden Räder D1 und D2 drehen sich somit in entgegengesetzter Richtung

und das eine oder das andere Rad kommt je nach der Stellung, welche der Hebel L einnimmt, mit dem Getriebe O in Eingriff. Letzteres bildet die Mutter einer Schraubenspindel M1 welche durch eine

Stange W mit der Coulisse y in Verbindung steht, die, durch Excenter von der Hauptwelle getrieben, ihre Bewegung

durch die Stange B1 auf

den Einlaſsschieber überträgt. Sinkt die Spannung im Arbeitscylinder unter das

festgestellte Maſs, so wird der Kolben P durch die

Wirkung der Feder G1

nach links bewegt und es kommt demgemäſs das Getriebe D1 mit dem Rade O zum Eingriffe, wodurch die Absperrung des Eintrittes des Gasgemisches

später erfolgt, also gröſsere Füllungen entstehen. Ueberschreitet hingegen die

Spannung im Arbeitscylinder das festgesetzte Maſs, so kommt das Rad D2 zum Eingriffe und es

wird die umgekehrte Wirkung eintreten. Durch Anspannung der Feder G1 kann man den

Regulator für eine veränderte Spannung der Gase einstellen, während durch

Verstellung des Daumens k der Punkt des Kolbenhubes,

bei welchem der Regulator mit dem Arbeitscylinder verbunden wird, verändert werden

kann. Anstatt des dargestellten Stirnräder-Wendegetriebes könnte natürlich auch ein

anderer indirekter Uebertrager angewendet werden.

(Schluſs folgt.)