| Titel: | Neuere Erdöl-Kraftmaschinen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 349 |

| Download: | XML |

Neuere Erdöl-Kraftmaschinen.

(Patentklasse 46. Schluſs des Berichtes S. 289 d.

Bd.)

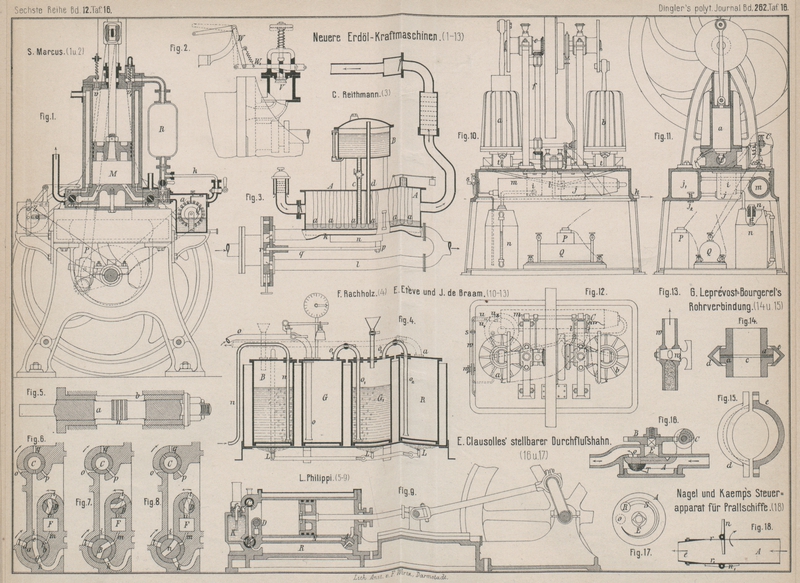

Mit Abbildungen auf Tafel

16, 19 und 22.

Neuere Erdöl-Kraftmaschinen.

II) Herstellung der Ladung auf warmem

Wege.

Die Erdölkraftmaschine von J. Söhnlein in Schierstein a. Rh. (* D. R. P. Nr. 31634 vom 15. Juli 1884) besitzt eine Zerstäubungsvorrichtung, welche das Erdöl durch Luft derart zertheilen

soll, daſs das so gebildete Gemisch ohne vorherige

Anwärmung entzündbar ist. Das Gemisch wird aber thatsächlich im Cylinder bezieh. im Verdichtungsraume angewärmt. Es wird anscheinend gestrebt, das bekannte Otto'sche Arbeitsverfahren auf Erdölmotoren

auszudehnen, weil der Verbrennungsraum zunächst mit verdichteter Luft gefüllt und

die Erdölstaubstrahlen gegen Ende ihrer nachträglichen Einführung in diese Luft an

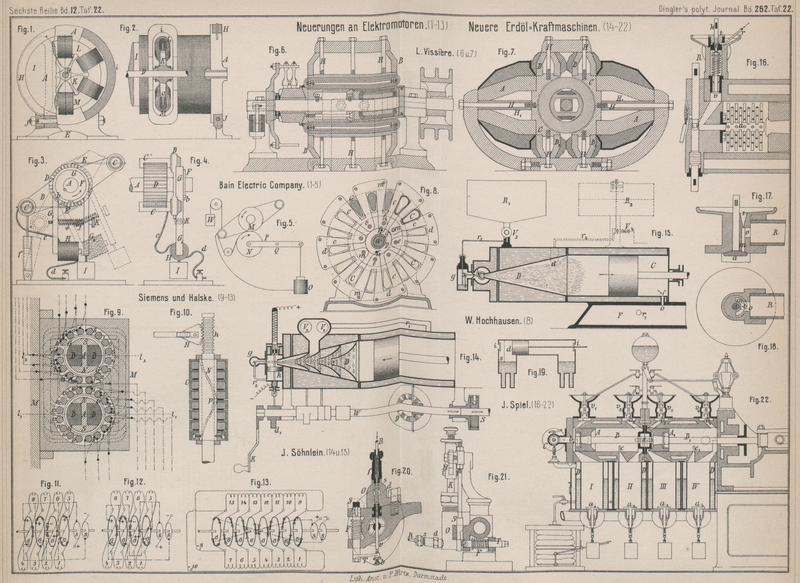

ihrer dichtesten Stelle entzündet werden. Bei der in Fig. 14 und 15 Taf. 22 im

Längsschnitte und Grundrisse abgebildeten Maschine sind folgende Arbeitsstufen zu

beobachten: 1) Der Kolben geht vor, Cylinder und Verbrennungsraum füllen sich mit

Luft durch Ventil V1

und r1. 2) Der Kolben

geht zurück, die vorher

eingesaugte Luft wird verdichtet. 3) Der Kolben geht durch die Todtpunktstellung,

wobei die Knagge d1 den

Einspritzkolben k durch Vermittelung eines Winkelhebels

nach auſsen gezogen hat. Die in Folge ihrer Verbindung mit dem kegelförmigen

Endraume B des Arbeitscylinders verdichtete Luft vor

dem Einspritzkolben wird dadurch rasch weiter verdichtet, tritt durch r2 in das Erdölgefäſs

g über und bläst aus diesem durch den Zerstäuber

z einen Staubstrahl in den Raum B hinein. Am Ende der Bewegung wird die Entzündung an

der Düsenmündung bewirkt und der Kolben vorgetrieben. 4) Der Kolben geht zurück, das

Ventil V2 wird

geöffnet, so daſs die Abgase entweichen können.

Die Verbrennung soll erleichtert werden, wenn in dem Raume B dünne, parabolisch trichterförmig gekrümmte und

gelochte Bleche (vgl. Fig. 14) vorgesehen

werden, welche die Randtheile des durch ihre mittleren Trichteröffnungen

eingeblasenen Erdöl-Luftstrahles verdampfen lassen sollen.

Für die schweren, dickflüssigen Mineralöle empfiehlt es sich,

einer stärkeren Ruſsabscheidung dadurch zu begegnen, daſs man der Ladung etwas fein

zerstäubtes Wasser einverleibt. Deshalb ist der in Fig. 15 punktirt

angegebene Wasserbehälter R2 angeordnet, von welchem aus während der Saugperiode durch das

entsprechend zu öffnende Ventil V4 und das Rohr r4 die mit Drahtnetz gefüllte Düse d dem Raume B Wasserstaub

zugeführt und zwischen Kolben und den später eintretenden Erdölstaubstrahlen

gelagert werden kann.

Das Gefäſs g wird in folgender Weise

mit Erdöl gespeist und gefüllt erhalten: Da das gegen Ende der Saugperiode der

Maschine ein wenig geöffnete kleine Ventil V3 auch noch während eines Theiles der folgenden

Compressionsperiode offen gehalten wird, so tritt bei passender Querschnittswahl

zuerst eine den Verbrauch übersteigende Menge Erdöl in g über, während der die untere Mündung des Röhrchens r3 überragende Theil

bei der Compression wieder nach R1 zurückgedrückt und so ein bei Beginn einer jeden

Einspritzung gleich hoher Stand in g erzielt wird.

Weiterhin wird, um der Veränderlichkeit des Saugwiderstandes bei dem Sinken des

Spiegels in R1 zu

begegnen, von dem Saugrohre das nach g zu liefernde

Erdöl nicht unmittelbar dem groſsen Behälter R1, sondern einem kleinen Behälter entnommen, dem

wieder aus R1 , eine

stets den Bedarf übersteigende Menge Erdöl durch eine Pumpe oder ein Schöpfwerk

zugeführt wird. Da die Ueberförderung freien Abfluſs findet, so wird also in R1 eine gleichbleibende

Flüssigkeitshöhe und somit ein beständig gleicher Saugwiderstand für den Zufluſs

nach g geschaffen.

Die zweitheilige Steuerwelle W ist

durch eine Kuppelung S verbunden, welche zuläſst, daſs

bei Stillstand der Kurbelwelle der hintere Theil der Welle W von Hand gedreht werden kann. Dieser Theil ist mit dem Einspritzer, der

zur Erzeugung des Zündungsfunkens dienenden Dynamomaschine D und dem übrigen Steuermechanismus verbunden. Wird mittels der

aufgesteckten Handkurbel K die hintere Wellenhälfte W gedreht, so erfolgt nach einigen Umdrehungen in dem

allerdings jetzt nicht mit verdichteter Luft gefüllten Verbrennungsraume B die erste Explosion, welche hinreicht, die

unbelastete Maschine in Gang zu setzen. Gegen Geruch und Geräusch ist der vordere

Cylinderraum C durch die Oeffnung o und das Saugventil V1 mit dem Hohlräume F

der Maschinengrundplatte durch r1 in Verbindung. Etwa in C auftretende Dämpfe werden somit zunächst nach F befördert und später von der Maschine aufgesaugt und verbrannt.

Bei einer zweiten Maschine ist der Verbrennungsraum vom Arbeitscylinder getrennt; der

in ersterem erzeugte Druck wird durch Schieber in den Arbeitscylinder gelassen.

Erdölkraftmaschinen, bei welchen die Herstellung der Ladung auf heiſsem Wege in einer dem Schiltz'schen Verfahren ähnlichen Weise erfolgt, bauen

nach Iron, 1886 Bd. 28 * S. 344 nach Etève und Hume's Patenten

Priestman Brothers in London und Hüll sowohl in

liegender, als auch in stehender Anordnung, letztere mit hängendem Cylinder. Die

erstere ist namentlich für kleine Boote, die letztere

auf einem Radgestelle ruhend für landwirthschaftliche

Zwecke berechnet. Die für zwei Betriebstage ausreichende Erdölmenge ist in

einem Behälter in der Fuſsplatte der Maschine untergebracht und wird in diesen

Behälter Luft von einer besonderen Pumpe mit einem Ueberdrucke von 0at,2 gepreſst. Das Erdöl wird dadurch fein

vertheilt mit der Luft in ein von auſsen geheiztes Rohr gedrückt, aus welchem das

erhitzte Gemenge von dem Kolben in den Arbeitscylinder gesaugt und dort mittels des

elektrischen Funkens entzündet wird. Die Heizung des Rohres erfolgt durch die

abziehenden Explosionsgase; bei der Inbetriebsetzung des Motors ist jedoch für

diesen Zweck eine Erdöllampe vorgesehen. Der Motor soll keiner Schmierung bedürfen;

der Zündungsfunken wird von einem Chromsäure-Element erzeugt. In den Werkstätten der

oben genannten Firma in Hüll treibt ein solcher Erdölmotor von 113mm Durchmesser und 305mm Hub ein Gebläse für eine Anzahl Schmiedefeuer, eine Blechschere und

eine Bohrmaschine. Zum Betriebe wird gewöhnliches Handelserdöl benutzt; die

Betriebskosten sollen sich für Stunde und Pferd auf 6 Pf. stellen.

Eine zweite von J. Spiel in Berlin (* D. R. P. Nr. 20953

vom 23. September 1881) entworfene doppeltwirkende

Erdölkraftmaschine soll derart betrieben werden, daſs ein gasförmiges Gemisch aus Luft und flüssigem Kohlenwasserstoff' in

einen Cylinder gesaugt, dann mit Wasserdampf so

gemengt, daſs letzterer condensirt, und darauf entzündet wird. Im Augenblicke der

Entzündung wird hochgespannter Wasserdampf in den Verbrennungsraum geleitet, um die

Gase abzukühlen und durch Erhöhung der Spannung des Dampfes denselben nutzbringend

wirken zu lassen. Der benöthigte Dampf wird in den die Verbrennungskammern I bis IV (Fig. 22 Taf. 22)

umgebenden Wassermänteln erzeugt.

Befinden sich die unter einander verbundenen Kolben A, A1 in der in Fig. 22

gezeichneten eingeschobenen Stellung, so sind die Verbrennungskammer I und der Cylinder B mit

brennbarem Gemenge, die Verbrennungskammer III und der

Cylinder B1 mit

Verbrennungsproducten, die Kammern II und IV dagegen mit Wasserdampf angefüllt. Das Gemenge in

I wird durch den Schieber C entzündet. Sofort nach der Entzündung treten gespannte Wasserdämpfe aus

den die Kammer I umgebenden Mänteln D durch die Oeffnung b1 in das brennende Gemenge. Die Kolben gehen nun

vor, indem die Gase aus I hinter A treten; das Auslaſsventil a4 am Boden der Kammer IV wird gleichzeitig bei Beginn der Kolbenbewegung

geöffnet und Wasserdampf durch die Oeffnung b4 in den Cylinder B1 und die Kammer IV

eingeleitet und dabei die darin befindlichen Verbrennungsrückstände nach auſsen

verdrängt. Hinter dem Kolben A1 findet beim Vorwärtsgange der Kolben ein Ansaugen

eines brennbaren Gemenges durch das Ventil v3 in dem Cylinder B1 statt und in der Kammer II condensirt der Wasserdampf durch die Berührung mit dem vor A in B befindlichen kalten

Gemenge oder durch Einspritzen von kaltem Wasser.

Sind die Kolben in ihrer äuſsersten vorgeschobenen Stellung

angelangt, so ist A über den Schlitz c

getreten; die noch brennenden Gase hinter A kommen mit

dem brennbaren Gemenge in II in Berührung, dieses wird

dadurch entzündet und der Schlitz c durch den sofort

erfolgenden Kolbenrückgang abgeschlossen. Durch die Oeffnung b2 tritt währenddem gespannter Dampf nach

II und ähnlich durch b1 nach B und

I, wobei das Auslaſsventil a1 geöffnet ist, das gleiche Ventil a4 dagegen inzwischen

geschlossen wurde. Indem die Kolben zurückgehen, saugt A1 durch v4 ein brennbares Gemenge in B1 an, in III

condensirt der Dampf, aus II gehen die in heller Flamme

brennenden Gase nach B über, dabei den Kolben A zurücktreibend, und vor A wird der Dampf nach I verschoben. In der in

Fig. 22

gezeichneten Stellung wieder angelangt, verbindet der Schlitz s in der Kolbenstange den Cylinderraum B mit der Kammer III, die

brennenden Gase können aus B also in das Gemenge von

III schlagen und dasselbe unter gleichzeitigem

Zutritte von Dampf durch b3 entzünden; in IV beginnt während dieses

Vorganges die Condensation des Dampfes, das Auslaſsventil a1 wird geschlossen, a2 geöffnet und durch

b2 tritt Dampf in

B und II.

Der Vorgang der Kolben verursacht jetzt: Ansaugen brennbaren

Gemenges durch v1 im

Cylinder B, Verschieben des durch b2 zugetretenen Dampfes

aus B nach II, Uebertreten

der gespannten Gase aus III nach B1 hinter A1 , Condensation in

IV und Verschieben des Gemenges aus B1 nach IV, Entzündung des Gemenges in IV durch die brennenden Gase aus III, indem

der Schlitz c1

freigelegt wird. Die Wirkungen beim Kolbenrückgange dürften aus der vorhergegangenen

Erläuterung ohne weiteres sich ergeben. Die Zuleitung des Dampfes zu B und I, sowie B und II geschieht durch

den Zündungsschieber C, in welchem also die

entsprechende Oeffnung b1 vorgesehen ist.

Diese Maschine hat eine Umänderung (* D. R. P. Nr. 28102 vom 14. September 1883)

erfahren, wobei eine schichtenweise Lagerung; dem Otto'schen Arbeitsverfahren ähnlich, angestrebt wird.

Das Explosionsgemenge soll nicht während der ganzen Saugperiode in den Cylinder

eingesaugt, sondern erst am Ende der Druckperiode durch eine Luftpumpe eingepreſst

werden und zwar so, daſs eine Mischung mit dem im Verbrennungsraume sich befindenden

Dampfe nicht stattfindet (?), vielmehr soll das Explosionsgemenge eine besondere

Schicht s (vgl. Fig. 19 Taf. 22) bilden,

während der Dampf, dem durch die Pressung des Kolbens sowohl, als auch durch

beschleunigtere Entwickelung eine gewisse Spannung gegeben ist, den Raum d ausfüllt. Wird das Gemenge s entzündet, so explodirt dasselbe in den gepreſsten Dampf d hinein, überhitzt diesen und verursacht eine Erhöhung

der Spannung desselben.

Um die angegebene Lagerung des Gemenges zu erzielen, wird dasselbe

Explosionsgemenge in unmittelbarer Nähe der Zündvorrichtung durch längliche

Oeffnungen i eingeführt und werden die Saugventile

nicht auf den Cylinder wie vorher angebracht, sondern auf die Luftpumpe gesetzt.

Die atmosphärische Luft tritt durch das mit einem Saugtopfe in

Verbindung stehende Rohr R (Fig. 17 und 18 Taf. 22)

durch die Oeffnung o in die sichelförmige, durch das

Ventil a geschlossene Mündung m, während der flüssige Brennstoff durch ein Rohr dem Trichter t zugeführt wird, welcher unmittelbar neben der

Luftöffnung o in m mündet.

Das Ventil a wird durch einen Kniehebel gesteuert und

läſst das Explosionsgemenge aus m in den

Verbrennungsraum des Cylinders.

Zur gleichmäſsigeren Vermischung des Gasgemenges and

Ermöglichung einer Abmessung desselben hat Spiel (* D. R. P. Zusatz Nr. 30576 vom 4. Juli 1884) die in Fig. 16 Taf.

22 dargestellte Einrichtung vorgeschlagen.

Das Erdöl tritt aus dem Zuführungsrohre r durch einen Ringkanal in den Raum e, in

welchem dasselbe, den Raum vollständig ausfüllend, in der zu einer Explosion

gehörigen Menge abgemessen wird. Beim Niedergange des Kolbenstiftes t, welcher durch den Hebel k gesteuert wird, wird das im Raume e

befindliche Erdöl durch ein Ventil in den über dem Ventile v befindlichen Raum gedrückt, trifft hier mit der durch das Rohr R zugeführten atmosphärischen Luft zusammen und bildet

mit letzterer auf dem Wege durch das in seiner Gröſse dem Cylinderdurchmesser

angepaſste Ventil v das Explosionsgemisch. Dasselbe

tritt hierauf in das Röhrenbüschel a und wird beim

Ausströmen aus demselben vor der Verbrennung nochmals innig gemischt. Die

Strahlrohre des Büschels sind verschieden lang gewählt, damit der Verbrennungsraum

im Cylinder mit dem denselben entströmenden Explosionsgemenge möglichst gleichmäſsig

angefüllt wird.

J. Spiel (* D. R. P. Nr. 35915 vom 29. September 1885)

hat noch eine Pumpvorrichtung für das Erdöl an solchen

Motoren angegeben. In den Cylinder O (Fig. 20 und 21 Taf. 22)

saugt ein Kolben K das Erdöl durch ein Ventil bei s an, um dasselbe dann durch das dahinter liegende

Ventil d in den Mischraum (Saugventil) V zu drücken. Die Steuerung der Ventile d und s erfolgt durch

einen von der Maschine auf und nieder geschobenen Winkel T, welcher von dem Regulator der Maschine so gestellt werden kann, daſs

die Ventile d und s nicht

beeinfluſst werden, also die Erdölzufuhr nach V

unterbleibt. Die Hubhöhe des Kolbens K ist behufs

Abmessung der Erdölmenge an dem denselben bewegenden Maschinentheile

verstellbar.

In der in Fig. 20 und 21

gezeichneten Stellung ist durch das Rohr R aus einem

Behälter Erdöl angesaugt, während das Saugventil s

durch die Feder f offen und das Druckventil d durch dieselbe geschlossen gehalten ist. Wird nun der

von der Steuerungswelle der Maschine aus durch einen an derselben befindlichen

Daumen bewegte Hebel H niedergedrückt, so schiebt

derselbe, da er in dem Schlitze des Kolbens K genügend

Spielraum hat, bevor er den Kolben K bewegt, die Stange

S nach unten. Diese tritt mit einem Ausschnitte vor

die Rolle des Winkels T, derselbe, durch eine Feder F getrieben, wird zurückgezogen, der Schraubenstift b drückt auf den Ventilstift v und durch diesen auf die Ventile s und d, welche in Folge der gröſseren Federkraft von F als von f ihre Stellung

wechseln, so daſs jetzt das Ventil s geschlossen und

das Ventil d geöffnet ist. Inzwischen ist der Hebel H so weit niedergegangen, daſs er den Abmeſskolben K berührt, denselben herunterdrückt und das in O enthaltene Erdöl in den Verbrennungsraum der Maschine

preist. Bevor das Erdöl in das Mischventil V gelangt,

wird dasselbe an einem Absatze des Ventilstiftes v

vorbeigeführt, theilt sich an diesem in dünne Strahlen und tritt so in das

Mischventil V ein, wo es sich mit der durch letzteres

angesaugten Luft verbindet. Beim Rückgange des Hebels H

zieht derselbe zunächst die Stange S wieder hoch, die

Rolle des Winkels T tritt aus deren Ausschnitte heraus

und wird durch S vorgedrückt, der Schraubenstift b wird von dem Ventilstifte v abgehoben und die Feder f bewirkt den

Wechsel in der Stellung der Ventile s und d, das Saugventil s öffnet

sich also wieder und das Druckventil d wird

geschlossen. Ist dies geschehen, so nimmt der Hebel H

den Abmeſskolben K hoch und dieser saugt aus dem

Erdölbehälter die für die nächste Explosion erforderliche Menge Erdöl an.

Mg.