| Titel: | Ueber Neuerungen an Kochapparaten für Speisen und Getränke. |

| Autor: | G. R. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 366 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Kochapparaten für Speisen und

Getränke.

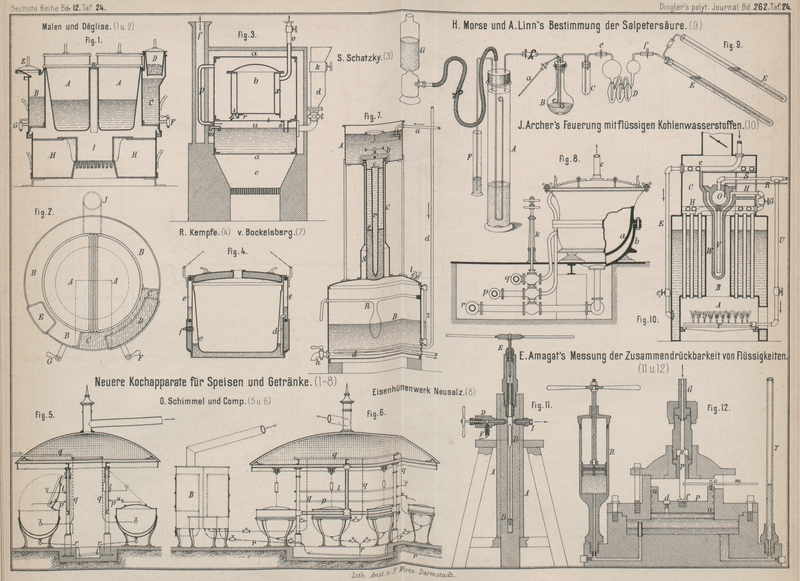

Patentklasse 34 und 36. Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Neuerungen an Kochapparaten für Speisen und Getränke.

In dem nachfolgenden Berichte handelt es sich um Einrichtungen für Küchen von

Anstalten, wie Kasernen, Krankenhäuser, Gefängnisse u. dgl., in welchen also der

Speisenbedarf für eine gröſsere Anzahl von Personen zu decken ist. Ein

Unterscheidungsmerkmal für solche Kochapparate besteht in der Heizung; dieselbe

erfolgt entweder durch Unterfeuerung unmittelbar, oder unter Vermittelung eines

Wasser- oder DampfbadesVgl. Lentz 1882 246 *

374., oder auch durch Dampf von einem besonderen

Dampfkessel.Vgl. Becker 1883 248

460. 250 * 209. Grove 1883 250 * 209. Tietgé bez. Bechern 1885 255 * 514.

In kleineren Anstalten, wo durch das Erforderniſs eines geschulteren Heizers die

Anlage eines Dampfentwicklers oft auf Schwierigkeiten stöſst, kommen meist noch

Kochapparate mit Unterfeuerung zur Aufstellung, obwohl dieselben nicht minder eine

aufmerksame Beobachtung des Feuers verlangen. Für solche Anstalten erscheinen die in

der Kaserne der „Rue

de Chaligny“ in Paris von Malen und Déglise

aufgestellten Kochapparate beachtenswerth. Dieselben

sind freistehend, besitzen keinerlei die Wärme beim Anheizen zu stark aufnehmendes

Mauerwerk und vereinigen in geschickter Weise zwei Speisekessel, einen Warmwasserbehälter, einen besonderen Kaffeekochtopf und einen Bratraum in sich und

können dadurch auch Ansprüchen auf gleichzeitige Herstellung verschiedener Speisen

genügen, wie sie namentlich in Krankenhäusern gestellt werden. Fig. 1 und 2 Taf. 24 veranschaulichen

nach dem Génie civil, 1886 Bd. 8 * S. 375 die

Einrichtung eines solchen Kochapparates. Die Heizgase der Feuerung I bespülen unten und seitlich die zwei

halbkegelförmigen Speisekessel A, welche besonders

eingehängt werden, und einen diesen umschlieſsenden ringförmigen Behälter B von 1m,11 äuſseren

Durchmesser zur Erzeugung heiſsen Wassers. In den Behälter B, welcher durch den Deckel E gefüllt wird,

ist ein Theil C durch Zwischenwände abgetrennt; hier

wird das am Boden mit einem Siebe versehene Gefäſs D

mit gemahlenen Kaffeebohnen eingehängt und in dasselbe warmes Wasser aus B geschüttet, so daſs in C

der durch die Feuerung warm gehaltene Kaffee aufgefangen wird. Beide Kesselräume B und C sind mit

Ablaſshähnen G und F

versehen. Die die Feuerstelle I umhüllende Kammer H dient als Bratraum; bei J ist der Rauchabzug.

Bei dem Dampfkochapparate von S.

Schatzky in Moskau (* D. R. P. Kl. 36 Nr. 32 791 vom 14. März 1885) erfolgt

die Heizung des einen Speisegefäſses durch ein Dampfbad, welches in dem letzteres einhüllenden Gefäſse

durch unmittelbare Unterfeuerung erzeugt wird. Dabei

ist eine Einrichtung getroffen, daſs für das verdampfende Wasser ein

gleichbleibender Stand erzielt wird. Das in Fig. 3 Taf. 24 von den

Heizgasen der Feuerung c vollkommen umspülte und das

Speisegefäſs b aufnehmende Gefäſs a besitzt einen durch die Wand t abgetrennten Verdampfungsraum u, aus

welchem der Dampf durch das theilweise im Schornsteine f liegende Ueberhitzerrohr p zu dem Gefäſse

b gelangt; letzteres erhält einen Hohlmantel x, in welchen der Dampf durch einen nahe der Wand t mündenden Trichter r

eintritt, um bei o abzuziehen. Das Dampfwasser flieſst

durch einen Rohrstutzen s nach u zurück. Die Füllung des Raumes u erfolgt

durch einen Trichter d, welcher mit zwei Hähnen k und l versehen ist.

Einen zu hohen Wasserstand in u verhindert das

Ueberlaufrohr m; der auf diese Weise zulässige höchste

Wasserstand schneidet mit der höchsten Stelle der Mündung des Trichters d in u ab. Ist dieser

Wasserstand durch Eingieſsen in d erreicht, so wird der

Hahn k geschlossen, während l offen bleibt. Sinkt also durch Verdampfung der Wasserspiegel in u, so wird die Mündung von d frei und die entsprechende Menge Wasser wird aus d zugelassen.

Für solche Kochgefäſse, welche mit einem theilweise mit

Wasser gefüllten Mantel umgeben sind und in eine Feuerung eingehängt werden, so daſs das Wasser im Mantel in Dampf verwandelt wird, hat R. Kempfe in Magdeburg (* D. R. P. Kl. 34 Nr. 35304 vom

22. November 1885) eine Einrichtung angegeben, die ohne Sicherheits- und Luftventil

ein zu hohes Steigen der Dampfspannung selbst bei

stärkster Feuerung verhindern soll. Wie aus Fig. 4 Taf. 24

zu entnehmen ist, wird über den mit Wasser durch das verschlieſsbare Loch f theilweise gefüllten Hohlraum c noch ein ringförmiger, höher liegender Hohlraum e angeordnet und stehen diese beiden Räume durch ein beiderseits nahe am

Boden mündendes Röhrchen d in Verbindung. Beim Heizen

des Kochgefäſses wird durch den sich entwickelnden Dampf das Wasser aus c nach e gedrückt, so

daſs, wenn alles Wasser herüber befördert ist, in c

keine Dampfentwickelung mehr stattfindet, sondern der Dampf überhitzt wird. Mit der

Zunahme der Spannung des Dampfes tritt aber ein Theil desselben durch d nach e, wo sich derselbe

oben niederschlägt. Versuche sollen ergeben haben, daſs die Dampfspannung in c einen Ueberdruck von 0at,2 nicht überstiegen hat. Diese gleichmäſsige Wärme des Dampfbades ist

es, welche angestrebt wird, da bei diesen anhaltenden niedrigeren Temperaturen

hauptsächlich die Schmackhaftigkeit der Fleischspeisen erhalten bleibt (vgl. auch

1883 250 211).

Zur Herstellung gröſserer Kaffeemengen hat v. Bockelberg in Oldenburg (* D. R. P. Kl. 34 Nr. 30

599 vom 4. Juni 1884) einen sogen. Kaffeeaufguſsapparat

zur Ausführung gebracht, welcher namentlich eine billige Herstellung von gutem

Kaffeegetränk für Fabriken, Speisehäuser u. dgl.

ermöglicht. Der in Fig. 7 Taf. 24 veranschaulichte Apparat bedarf der Zuführung heiſsen

Wassers, welches von einem einfachen cylindrischen Wasserheizkessel geliefert wird,

in welchem durch Schwimmerventile ein gleichbleibender Wasserstand erreicht ist. Der

Aufguſsapparat wird etwa 2m,25 hoch ausgeführt und

setzt sich aus zwei Behältern B und A von 0m,94 bezieh.

0m,56 Durchmesser und 0m,7 bezieh. 0m,4

Höhe zusammen, welche durch ein 1m,15 langes und

0m,21 weites Rohr C verbunden sind. Der durch das Rohr a

erfolgende Zufluſs von heiſsem Wasser nach A wird durch

ein Schwimmerventil v selbstthätig geregelt. In das

Rohr C wird der oben umgebördelte und mit unterlegtem

Gummiringe versehene, unten geschlossene und dort und in einem Theile der Höhe

gelochte Cylinder S eingehängt und mittels aufgelegten

Kreuzes und Druckbügels b befestigt. Der Cylinder S wird mit etwa 5k

gemahlenen Kaffee beschickt und dann in denselben ein wieder im unteren Theile

gelochtes Trichterrohr r eingesetzt; das letztere wird

oben und kurz über dem Kaffee durch Siebringe bei e und

c gehalten. Das heiſse Wasser sinkt nun im Cylinder

S und Rohre r nieder,

durchdringt das Kaffeepulver, zieht dasselbe aus und sammelt sich im Behälter B, worin das fertige Getränk noch durch eine von dem

Wasserheizkessel gespeiste Dampfspirale d warm gehalten

werden kann. Ein Rührlöffel R in diesem Behälter dient

zur Mischung des nach und nach dünner aus S abflieſsenden

Kaffees. Ein Standrohr z läſst die Menge des

vorhandenen Getränkes erkennen, welches durch den Hahn h abgelassen wird; l ist ein Entlüftungshahn

für B. Bei diesem Apparate befördert hauptsächlich die

über dem Kaffeepulver stehende, 1m hohe

Wassersäule ein gutes Ausziehen des Kaffees, welches durch die radial aus dem Rohre

r gerichteten Flüssigkeitsstrahlen unterstützt

wird. Eine Cylinderfüllung von 5k ungebrannt

gewogenen Kaffees soll je nach der verlangten Güte in 1½ bis 2 Stunden 200 bis

500l Kaffeegetränk ergeben. Um einen

ununterbrochenen Betrieb zu ermöglichen, werden gewöhnlich zwei der beschriebenen

Apparate, welche von einem Wasserheizkessel gleichzeitig bedient werden, angewendet.

Eine solche Anlage kostet 1000 M.

Nach der Zeitschrift des Ingenieur- und Architekten-Vereins

für Hannover, 1886 S. 186 ergibt sich bei einer solchen Anlage zur

täglichen Lieferung von 600l besseren Kaffees aus

15k ungebrannten Bohnen folgende

Kostenberechnung:

15k Kaffeebohnen, 1k zu 1,40 M

21,00 M.

50k Steinkohlen und Torf

zum Brennen des Kaffees und zur Heiſswasserbereitung

1,50

Verzinsung und Tilgung, sowie Ausbesserungskosten, zu

36 % jährlich vom Anlagekapitale, rund

1,00

–––––––

Zusammen

23,50 M.

oder 24 M., so daſs 1l

Kaffee auf 2400 : 600 = 4 Pf. zu stehen kommt; schwächerer Kaffee, z.B. 1500l aus demselben Bohnengewichte, stellt sich für

1l auf nur 1,6 Pf.

In gröſseren Anstalten wird man zur Speiseversorgung immer zur Anlage von

Dampfkochapparaten greifen, wo also alle Gefäſse durch

einem gemeinschaftlichen Dampfkessel entnommenen Dampf

geheizt werden. Es ist hierfür namentlich die dabei in leichtester und

schnellster Weise zu bewirkende Regelung der Wärmezufuhr, die ermöglichte groſse

Reinlichkeit des Küchenraumes und die leichte Bedienung der Apparate maſsgebend. Je

nach der Art der Anstalt ist die Aufstellung weniger Gefäſse von gröſserem Inhalte

oder mehrerer kleinerer Gefäſse nothwendig. Die letztere Rücksicht ist bei

Krankenhäusern zu nehmen, da in denselben stets eine gröſsere Anzahl von Speisen auf

einmal zuzubereiten ist, welche auch eine sehr verschiedene Temperatur zu ihrer

Herstellung benöthigen.

Während die Kochgefäſse vorwiegend aus innen verzinntem

Kupferblech hergestellt werden, fertigt dieselben das Eisenhütten-Emaillirwerk in Neusalz a. W. nach dem Praktischen Maschinen-Constructeur, 1884 * S. 305 aus Guſseisen. Dafür soll die fast unbeschränkte Dauerhaftigkeit und die

geringe Abnutzung durch das Reinigen maſsgebend sein. Die Herstellungskosten sind

allerdings gegenüber Kupferkesseln nicht geringer; es können also dafür bloſs die

genannten Gründe und die gröſsere Standfestigkeit gegen Anstoſs harter Gegenstände,

wobei das Kupferblech leicht Beulen erhält, sprechen. In Fig. 8 Taf. 24 ist die

Anlage solcher guſseiserner Kochkessel, wie dieselbe in der Strafanstalt zu Jauer in

Schlesien getroffen wurde, dargestellt. Die Kessel haben nicht die gebräuchlichere

Halbkugelform, sondern sind etwas tiefer und innen und auſsen blank abgedreht; roh

sind nur die Innenflächen des Dampfmantels, welcher durch die Verschraubung des

Kessels a mit der Bodenschale b gebildet wird, auf deren vier kurzen Füſsen der ganze Kochapparat ruht.

Die Kochkessel (6 an der Zahl mit 500, 250 und 60l

Inhalt) sind in einer Reihe aufgestellt und entsprechend liegen zur Seite dieser

Reihe in einem abgedeckten Bodenkanale die Röhren q und

p bezieh. r für Dampf-

und Kaltwasserzuleitung bezieh. für die Dampfwasserableitung. Die Zu- und

Ableitungen sind durch Ventile von k aus zu regeln. Die

Deckel d der Kessel sind dreitheilig, so daſs zwei

aufklappbare Theile erhalten werden, während der mittlere Theil ein Dunstabzugsrohr

c trägt; letzteres dürfte sich jedoch der

Schmackhafthaltung der Speisen wegen nicht immer empfehlen.

Eine von dieser Anlage etwas abweichende Einrichtung der Kochküche haben O. Schimmel und Comp. in

Chemnitz in letzterer Zeit in den Universitätskliniken zu Budapest ausgeführt. Die

Kochkessel sind dabei in zwei parallelen Reihen angeordnet, wie sich diese Anordnung

auch im Barackenlazareth in Moabit-Berlin u.a. O. findet, und in Halbkugelform in

innen stark verzinntem Kupferbleche ausgeführt. Es sind 8 Kochkessel von 600 bis

herab zu 100l Inhalt vorhanden, entsprechend einer

Speisung von etwa 300 Personen. Die Kessel ruhen, wie in Fig. 5 und 6 ersichtlich gemacht ist,

frei in dreibeinigen Gestellen, so daſs alle Zuleitungs- und Ableitungsrohre

sichtbar sind und Undichtheiten gleich bemerkt werden. Oberhalb der Kochkessel ruht

auf 4 innerhalb des Kesselkranzes stehenden Säulen ein Wellblechdach, welches den

aufsteigenden Dunst zu fangen und durch ein Rohr nach einem Abzugsschlote abzuleiten

hat. Das Dachgestelle trägt gleichzeitig die Rollen für die Gegengewichtketten der

aufklappbaren Kesseldeckel und auch die Leitungsrohre q,

p und l für Dampf, Wasser und Leuchtgas. Das

Wasserrohr p hat für je 2 Kessel einen drehbaren

Ausfluſsarm. Die Ableitungen r für das Dampfwasser

führen in ein gemeinschaftliches Abfluſsrohr, welches in einer Grube innerhalb der

Kessel liegt. Neben den Kochkesseln ist der für ein Krankenhaus kaum entbehrliche,

mit gewöhnlicher Feuerung zu heizende Bratofen B

aufgestellt; derselbe enthält auch eine Kammer zur Anwärmung von Speisegeschirr,

welche durch mit Dampf gespeiste Rippenheizkörper erwärmt wird.

G. R.

Tafeln