| Titel: | H. N. Morse und A. F. Linn's Bestimmung der Salpetersäure. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 370 |

| Download: | XML |

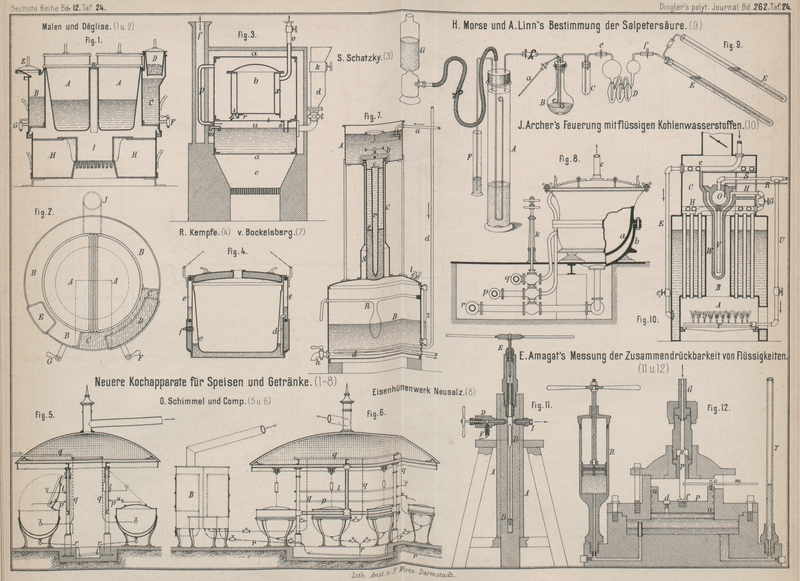

H. N. Morse und A. F. Linn's Bestimmung der

Salpetersäure.

Mit Abbildung auf Tafel

24.

Morse und Linn's Bestimmung der Salpetersäure.

Die von H. N. Morse und A. F.

Linn (Scientific American Supplement, 1886 * S. 8964 nach dem American Chemical Journal) vorgeschlagene Methode zur

Bestimmung der Salpetersäure ist eine Abänderung des Verfahrens von Tiemann-Schulze. Die Salpetersäure wird ähnlich wie

beim letzteren Verfahren mit Eisenchlorür und concentrirter Salzsäure zu Stickstoffoxyd NO reducirt und letzteres durch Kochen

ausgetrieben, dann aber nicht gasförmig aufgefangen, sondern in eine titrirte Lösung

von Kaliumpermanganat geleitet. Die Oxydation verläuft

nach folgender Gleichung: 6KMnO4 + 10NO = 3K2O + 6MnO + 5N2O5. Um eine leichtere Absorption des Stickstoffoxydes zu bewirken,

empfehlen Morse und Linn,

der Permanganatlösung etwas schwefelsaures Zink zuzusetzen. Zur Verhinderung einer

Oxydation des NO zu NO2 muſs vor Beginn der

Zersetzung die Luft vollständig aus dem Apparate entfernt werden, was durch Füllen

des ganzen Apparates mit Kohlensäure erreicht werden soll.

Morse und Linn bedienen sich dazu der in Fig. 9 Taf. 24

dargestellten Vorrichtung. In dem Cylinder A befindet

sich eine gesättigte Lösung von doppeltkohlensaurem Natron mit überschüssigem festem

Salz, während das höher stehende Gefäſs G mit der zur

Zersetzung des Natriumbicarbonates dienenden verdünnten Schwefelsäure gefüllt ist,

deren Zufluſs durch einen Quetschhahn geregelt werden kann. Um das Gas unter höherem

Drucke zu halten, führt aus A ein Rohr in den Cylinder

F, welcher theilweise mit Quecksilber gefüllt ist.

Die Anwendung von Marmor zur Kohlensäure-Entwickelung wird von Morse und Linn verworfen,

weil nach ihren Versuchen selbst nach 20stündigem Einliegen in kochendem Wasser

nicht alle Luft aus dem Marmor verdrängt war. Der Kolben B, dessen Einrichtung aus Fig. 9 ersichtlich ist,

erhält die zu prüfende Substanz. Das Kölbchen C dient

zur Verdichtung der überdestillirten Salzsäure, während die letzten Spuren derselben

in dem mit einer Lösung von kohlensaurem Kali gefüllten Geißler'schen Apparate D zurückgehalten

werden. Die Permanganatlösung befindet sich in den Röhren E.

Bei Beginn des Versuches wird der Apparat vollkommen mit

Kohlensäure gefüllt und darauf die in B befindliche

neutrale oder alkalische Flüssigkeit zum Sieden erhitzt. Nach einiger Zeit schlieſst

man die Hähne e und f,

läſst B abkühlen und saugt dann durch das Rohr a Eisenchlorürlösung und Salzsäure in den Kolben.

Darauf wird das Erhitzen zur Zersetzung der Salpetersäure und zum Austreiben des

gebildeten Stickstoffoxydes wieder aufgenommen, wenn nothwendig auch unter

nochmaligem Einsaugen von Eisenchlorür und Salzsäure. Die letzten Spuren von NO

werden schlieſslich durch einen langsamen Strom von Kohlensäure aus dem Apparate

verdrängt.

Um die zur Oxydation verbrauchte Menge Permanganat zu ermitteln,

versetzen Morse und Linn

die Flüssigkeit aus der Röhre E mit überschüssiger

Oxalsäurelösung von bekanntem Gehalte und titriren den Ueberschuſs an letzterer mit

Permanganatlösung zurück. Die erhaltenen Zahlen sind sehr befriedigend. Es wurden

bei 9 Versuchen je 100 bis 200mg Kaliumnitrat

verwendet; die gröſste Abweichung zwischen dem gefundenen und dem berechneten Werthe

betrug 0cc,05. Bei dem Versuche, die

Oxalsäurelösung durch eine Lösung von schwefelsaurem Manganoxydul von bekanntem

Gehalte zu ersetzen, wurden ebenfalls noch befriedigende Zahlen erhalten; doch wurde

die mit Oxalsäure erzielte Genauigkeit nicht erreicht.

Tafeln