| Titel: | R. C. Parsons' Dampfmaschine mit 4 kreisenden Cylindern. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 390 |

| Download: | XML |

R. C. Parsons' Dampfmaschine mit 4 kreisenden

Cylindern.

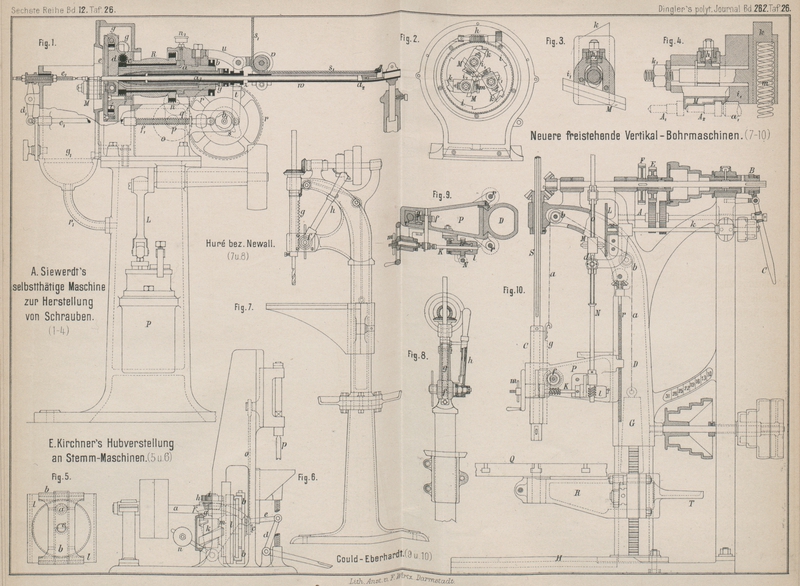

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 26.

Parsons' Dampfmaschine mit 4 kreisenden Cylindern.

Zum unmittelbaren Antriebe von Dynamomaschinen, Flügelpumpen

und Flügelgebläsen o. dgl. findet in England die von R. C. Parsons in Leeds angegebene sogen.

Sterndampfmaschine mit vier kreisenden Cylindern, welche früher (1886 259 295) bereits kurz erwähnt wurde, neben dessen

Dampfturbine (vgl. 1886 260 * 294), eine vielfache

Anwendung. Es erscheint darum gerechtfertigt, auch auf die Einrichtung dieses von

Kitson und Comp. in Leeds ausgeführten schnell

laufenden Motors hier näher einzugehen.

Wie aus Fig.

10 Taf. 25 zu entnehmen ist, stellt sich diese Dampfmaschine als eine

sogen. Boxmaschine dar. Durch das guſseiserne, die

Cylinder und Bewegungsmechanismen einhüllende Gehäuse führt die mit zwei einander

gegenüber stehenden Kröpfungen A versehene getriebene

Welle hindurch, deren eines Ende unmittelbar mit der Hauptwelle der zu treibenden

Maschine durch eine elastische Kuppelung verbunden wird. Der Motor und die zu treibende

Maschine sind entweder auf einer gemeinschaftlichen Grundplatte angeordnet, oder das

Gestelle der letzteren wird, wie in Fig. 10 dargestellt, mit

dem Gehäuse der Dampfmaschine verschraubt.

Die vier einfach wirkenden Cylinder der Maschine sind, gleichmäſsig im Kreise

vertheilt, paarweise in zwei verschiedenen Ebenen an einem runden Rahmen befestigt,

welcher seinerseits ebenfalls wieder drehbar gelagert ist, aber derart, daſs seine

Achse mit einem Punkte des Kurbelkreises zusammenfällt. Die Kolben B zweier gegenüber liegender Cylinder sind fest mit

einander verbunden und umfassen mit einem Auge in der Mitte einen der Kurbelzapfen

A. Der cylindrische Körper C, an welchem die Cylinder befestigt sind, ist auf Ansätzen D des Gehäuses gelagert, welche zur Kurbelachse

excentrisch stehen. Wird Dampf in die Cylinder gelassen, so kreisen Kurbelachse und

die Cylinder nach derselben Richtung, aber erstere mit doppelt so viel Umdrehungen

als die letzteren.Textabbildung Bd. 262, S. 391Diese Bewegung der Maschine beruht auf dem bekannten Satze, daſs

eine Hypocycloide, welche durch Wälzen eines Kreises im Inneren eines

anderen Kreises vom doppelten Durchmesser erzeugt wird, eine gerade Linie

und zwar ein Durchmesser des Grundkreises wird.Rollt z.B., wie nebenstehend ersichtlich, der Kreis

vom Durchmesser ox = ½ cd innerhalb des Kreises vom Durchmesser cd, so werden irgend zwei Punkte a

und a1

desselben sich in Durchmessern ef und cd des letzteren Kreises bewegen. Stehen die

Punkte a und a1 einander im Durchmesser des Rollkreises

gegenüber, so werden die beiden Durchmesser ef

und cd auf einander senkrecht stehen müssen.

Denkt man sich nun die Punkte w und o festgehalten, so werden beide Kreise um

dieselben sich drehen und, da die Geschwindigkeit bei x gleich ist, der kleinere Kreis mit der

doppelten Umdrehungszahl wie der gröſsere. In Parsons' Maschine aber ist w der

Mittelpunkt der Kurbelwelle, a und a1 sind die

Kurbelzapfen und in c, d, e, f sind die 4

Cylinder angebracht, von deren Kolbenstangen die Punkte a und a1 in den Durchmessern cd und ef bewegt

werden, wodurch also die Kurbelwelle sowohl, wie der Cylinderkranz in

Umdrehung nach gleicher Richtung, wie oben erläutert, versetzt

wird.

Die Dampfvertheilung erfolgt durch einen runden Schieber E, welcher auf der ebenen Stirnfläche des Cylinderrahmens C sich bewegt. Die Bewegung gegen seinen

Schieberspiegel erhält der Schieber aber dadurch, daſs derselbe, wie bei Wynne's Sterndampfmaschine (vgl. 1886 259 * 294), in excentrischer Stellung gegen den

Cylinderrahmen durch einen Ring F an einen festen

Zapfen G des Gehäuses angeschlossen ist. Bei der

Drehung des Cylinderrahmens tritt also offenbar genau dieselbe Relativbewegung gegen

diesen ein, als wenn der Schieber bei festliegenden Cylindern sich selbst

excentrisch um die Achse bewegte. Durch die Höhlung des Schiebers strömt der Abdampf wie

gewöhnlich aus. Der Arbeitsdampf wird von dem Dampfrohre H aus in den Hohlraum unter dem Ringe eingeführt, welcher den Schieber

gegen die Stirnseite des Cylinderrahmens hält. In dem Dampfrohre H ist noch ein Regulirventil angebracht, welches durch

einen sehr empfindlichen Regulator gestellt wird, wodurch sich eine sehr

gleichmäſsige Geschwindigkeit erzielen läſst. Um die Maschine umzusteuern, oder den

Expansionsgrad zu verändern, zieht man bloſs mittels eines Handrades mit Schraube

den Excenterring F um den Zapfen G mehr nach rechts oder links.

Um die Maschine gehörig zu schmieren, ist dieselbe mit einer kleinen Pumpe P versehen, welche durch besonders angebrachte Schmier

röhren einen Strom von Oel nach allen bewegten Theilen drückt. Wenn das Oel aus den

Schmierflächen austritt, fällt es im Gehäuse zu Boden und wird von dort wieder durch

die Pumpe aufgesaugt.

Da der Schwerpunkt jedes Kolbenpaares mit dem Mittelpunkte seines Kurbelzapfens

zusammenfällt und beide Paare gleich schwer sind, so gleichen sich deren Gewichte an

den entgegengesetzt stehenden Kurbeln vollständig aus; in gleicher Weise sind

Schieber, Cylinder und Cylinderrahmen sorgfältig ausgewogen. Die Maschine arbeitet

deshalb selbst bei 1200 bis 1500 Umdrehungen in der Minute durchaus ruhig und

erfordert weder Untermauerung, noch Befestigung. Als sparsam im Betriebe läſst sich

dieselbe freilich nicht wohl bezeichnen, da sie auf das indicirte Pferd in der

Stunde etwa 18k Dampf verbraucht; doch ist

geringer Dampfverbrauch bei Maschinen solcher Art ein ziemlich nebensächlicher

Umstand; man ist befriedigt, wenn die Maschine bei ihrer hohen Geschwindigkeit nur

auf lange Zeit ohne Geräusch oder Bruch im Gange bleibt. Uebrigens braucht diese

Maschine sicher nicht mehr Dampf als irgend eine andere mehrcylindrige schnell

laufende Dampfmaschine für ähnliche Zwecke.

Tafeln