| Titel: | A. Siewerdt's selbstthätige Maschine zur Herstellung von Schraubenbolzen, Fischbandknöpfen u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 397 |

| Download: | XML |

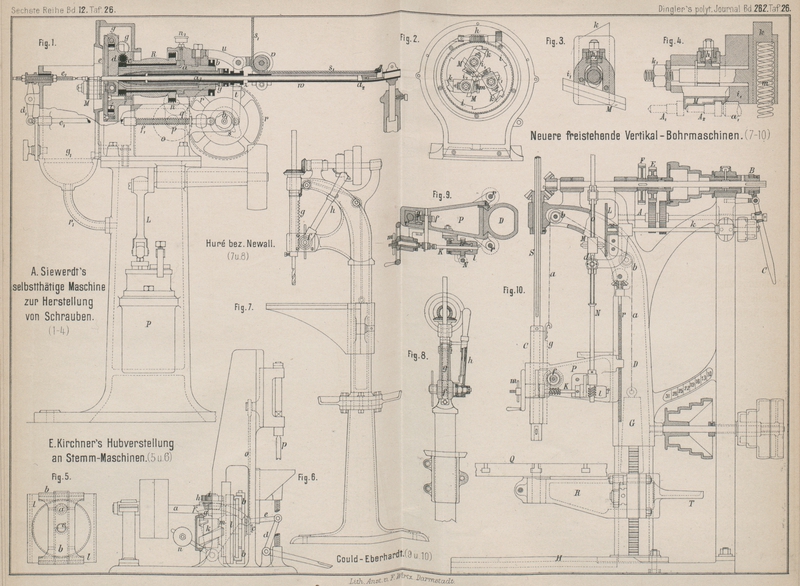

A. Siewerdt's selbstthätige Maschine zur Herstellung

von Schraubenbolzen, Fischbandknöpfen u. dgl.

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Siewerdt's Herstellung von Schrauben u. dgl.

Eine selbstthätige Maschine, die aus einer festgehaltenen Stange oder einem Drahte

durch Formmesser eines kreisenden Fräskopfes kleinere Gegenstände von beliebiger

Gestalt nach einander ausarbeitet und die fertig gedrehten Stücke absticht, welche

also ähnlich wie die Maschine von Gebrüder Heyne (vgl.

1882 246 * 455) arbeitet, hat A.

Siewerdt in Oerlikon bei Zürich (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 35375 vom 24. Juli

1885) construirt. Diese in Fig. 1 Taf. 26 in ihrer

Gesammtanordnung, in Fig. 2 bis 4 Taf. 26 mit ihrem

Fräskopf und dessen Messerstellung veranschaulichte Maschine besitzt eine im

Gestelle durch die Mutter b festgehaltene Hohlachse a, auf welcher der mittels einer an denselben

angegossenen Riemenscheibe R angetriebene Messerkopf

d drehbar ist. Auf die Hohlachse a ist eine am vorderen Ende mit einem Gewindebunde

versehene Hülse c aufgesteckt, welche den Messerkopf

d in einer bestimmten Lage auf a festhält und gleichzeitig die Vorschiebung der Messer

gegen das Arbeitstück dadurch bewirkt, daſs der Gewindebund beim Drehen des

Messerkopfes das kleine, in Fig. 1 schwarz angedeutete

Schneckenrad in Drehung versetzt, welches durch die Räder g auf die Schnecke h (vgl. Fig. 2) treibt. Die

Schnecke h greift in die äuſsere Verzahnung des im

Inneren mit excentrischen Schubflächen versehenen Ringes i ein. Innerhalb desselben sind in der Stirnscheibe des Kopfes d Führungen für die Messerhalter k (vgl. Fig. 3 und 4) eingehobelt und diese

werden, wie

gleichzeitig die Schnecke h und der Ring i, durch die Deckplatte e

im Kopfe d festgehalten. Während der Ring i bei seiner Drehung die Halter k mit den Messern gegen das Werkstück vorschiebt, werden die Halter durch

die in denselben liegenden Schraubenfedern m

fortwährend in Berührung mit den einander völlig gleichen Schubcurven des Ringes i gehalten. Hat also der Ring i durch die Differentialbewegung ⅙ Drehung auf d ausgeführt und dabei die Messer M zum

Abstechen des fertig gedrehten Stückes A1 (Fig. 4) und zum Abdrehen

eines neuen Bolzens A2

genügend weit vorgeschoben, so springen die Werkzeuge M

in Folge der Einwirkung der Federn m plötzlich zurück,

um den zu verarbeitenden Draht a1 behufs Vorschiebens frei zu geben und bald darauf

mit der Ausarbeitung eines neuen Bolzens wieder zu beginnen.

Während des Arbeitens der Messer M bewirkt die hinter

der Antriebscheibe R auf den Messerkopf d aufgesetzte Schnecke n

die Schaltung zum Lösen und Vorschieben des Werkstückes a1 um die zu einem neuen Bolzen

erforderliche Länge. Die Schnecke n setzt nämlich das

Rad o und das Rädergetriebe p,

q, r in Bewegung; auf der Achse des Rades r

sitzt aber die Curvenscheibe s fest, welche mittels des

am Arme u des Gestelles aufgehängten Hebels t die in die Hohlachse a

hineingeschobene, an ihrem vorderen kegelförmigen Ende dreitheilig aufgespaltene,

also federnde Doppelhülse yz beeinfluſst.

Die innere Hülse z, auf welcher die äuſsere Hülse y vor- und rückwärts geschraubt werden kann, dient zur

Einstellung der erforderlichen Festklemmung von a1 mittels der kegelförmigen, auswechselbaren und

federnden Backen der Hülse y während der Arbeit der

Messer M. Durch den Hebel t wird der Draht a1 so lange festgehalten, bis die Messer M

einen fertigen Bolzen abgeschnitten haben. In demselben Augenblicke zieht dann der

Hebel t in Folge der Daumenscheibe s die Hülse z etwas

zurück, so daſs die Klemmbacken der Hülse y den Draht

a1 frei geben.

Alsdann schiebt der in dem geschlitzten Rohre w

geführte Kolben a2, an

welchen die über die Rolle v des Gestellarmes u gelegte und mit einem Gewichte belastete Schnur s1 angeknüpft ist, den

Draht a1 um die zu

einem neuen Bolzen erforderliche Länge durch den Messerkopf d vor, welcher dann von Neuem in Thätigkeit tritt.

Auf der Achse der Daumenscheibe s sitzt noch eine

ähnliche Scheibe b1,

welche in Verbindung mit der Schubstange c1 und dem Hebel d1 den verstellbaren Längenanschlag e1 des durch die

Gewichtsschnur s vorgeschobenen Drahtes gegen letzteren

vorschiebt. Dieser Anschlag wird in seine frühere Stellung durch die Feder f1 zurückgedrückt,

sobald a1 wieder

festgespannt, also zum Bearbeiten bereit ist. Dieses Zurücktreten des Anschlages e1 ist erforderlich,

damit der vorher gedrehte und zum Abstechen fertige Bolzen o. dgl. frei in den

Wassersammler und Spankasten g1 abfallen kann.

Zum genauen Einstellen der drei Arbeitsmesser in Bezug auf den Mittelpunkt der Scheibe d ist eine Regulirschraube h1 (Fig. 3 und 4) an den Messerhaltern

k angebracht, welche in den Gleitstücken i1 vor- und rückwärts

gezogen und dann der Messerhalter k durch Anziehen der

Mutter k1 festgestellt

wird.

Während der Dreharbeit ist zum Kühlen der Stähle und zum Wegschwemmen der Späne eine

groſse Wasser menge nöthig. Zu diesem Zwecke ist eine Pumpe P angeordnet, welche vom Deckenvorgelege aus beständig angetrieben wird,

ihr Wasser dem Hauptständer L der Maschine entnimmt und

dasselbe in einen über der Maschine angebrachten Behälter schafft; von letzterem aus

wird das Wasser mittels eines Schlauches durch einen am Maschinengestelle

angebrachten Hahn und durch zwei in der feststehenden Hohlachse a eingegossene Kanäle sowie durch den Messerkopf d hindurch den Messern zugeführt. Dieses Wasser wird

dann von dem Spankasten g1 wieder aufgefangen und durch eine in letzteren eingelegte Siebplatte und

das Rohr r1 hindurch

wieder dem Hohlständer L zugeführt. Der Schmierapparat

n1 führt durch die

Bohrung im Maschinengestelle und durch ein an jenen sich anschlieſsendes Bohrloch

der Hohlachse a hindurch genügend Schmiermaterial der

Stirnscheibe des Messerkopfes d zu und sucht ein

Warmlaufen von d auf a zu

verhindern.

Tafeln