| Titel: | J. W. Vaughn's Maschine zum Abschaben, Ausrecken u. dgl. von Häuten. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 400 |

| Download: | XML |

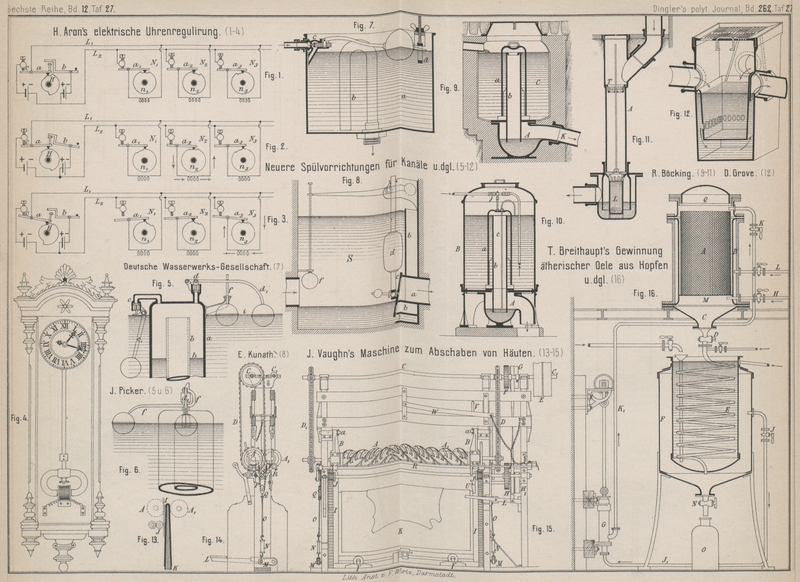

J. W. Vaughn's Maschine zum Abschaben, Ausrecken u.

dgl. von Häuten.

Patentklasse 28. Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Vaughn's Maschine zum Abschaben, Ausrecken von Häuten.

Die beim Bearbeiten von rohen und gegerbten Häuten zum Abschaben von Fleischtheilen,

Haaren, Gerbereiresten o. dgl. und zum gleichzeitigen Ausrecken benutzten Maschinen

besitzen entweder ein schwingendes Messer oder eine Messerwalze. Die ersteren

Maschinen, wie eine solche von Gebrüder D. Carpentier

in Paris (* D. R. P. Nr. 7090 vom 5. Januar 1879) angegeben wurde, finden sich

seltener; mehr im Gebrauche sind Maschinen mit kreisenden Walzen, auf welchen die Messer, von der MitteDr. H. Grothe in Berlin (* D. R. P. Nr. 28640

vom 18. März 1884) hat hierbei statt der Messerwalzen Bürstenwalzen in

Vorschlag gebracht, da erstere die Häute zu stark angreifen

sollen. nach beiden Richtungen schraubenförmig gewunden, befestigt

sind. Solche Maschinen sind angegeben von P. und F. Martin (1883 250 * 257),

Berendorf (1878 229 *

113), E. Volkersen in Hamburg und Ch. Molinier in Buzet, Frankreich (* D. R. P. Nr. 949

vom 18. August 1877), J. Janson in London (* D. R. P.

Nr. 21266 vom 1. November 1881) und J. W. Vaughn in

Peabody, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 24824 vom 23. December 1884). Die letztere

Maschine, bei welcher die über einen schwachen Keil gelegte Haut mit diesem zwischen

die beiden mit entgegengesetzter Drehungsrichtung umlaufenden Messerwalzen geschoben

wird, kann in Bezug auf die Leistung und Sicherheit der Arbeit gute Ergebnisse

liefern. Die Maschine wird von der Vaughn Morocco Machine

Company in Portland ausgeführt und ist neuerdings von Vaughn (Nordamerikanisches Patent Nr. 344068 und

344069) noch vervollkommnet worden. Die Verbesserungen betreffen hauptsächlich die

Schabwalzen. Während früher diese aus Messing hergestellten Walzen nur einige steil

gewundene schraubenförmige Rippen und zwischen diesen sanfter gewundene Querrippen

erhielt, werden jetzt, wie aus Fig. 15 Taf. 27 zu

ersehen ist, auf die Walzen unter einem Neigungswinkel von 45° gewundene Messer

aufgesetzt, von welchen nach einer Seite lauter kurze, mehr querstehende Messer

abzweigen. Diese Walzen

A und A1 (vgl. auch Fig. 13 und 14 Taf. 27)

hängen in den um die Zapfen a drehbaren Armen B und werden, jede Walze auf verschiedener Seite, von

den oberhalb im Maschinengestelle gelagerten Wellen C

und C1 mittels

Gelenkketten D und D1 in Umdrehung versetzt; früher waren hierzu

jedenfalls unsicherer treibende Riemen benutzt. Die Welle C1 erhält den Antrieb vom Deckentriebwerk

durch das Riemenscheibenpaar E und überträgt ihre

Bewegung durch ein Paar gleich groſse Räder F auf die

Welle C. Auf der Welle C1 sitzt noch an der Seite eine Scheibe

G, welche mittels eines geschränkten Riemens auf

das Fest- und Losscheibenpaar H, H1 treibt. Letzteres dient zur Bewegung des Keiles

K (vgl. Fig. 13), über welchen

die zu bearbeitende Haut gelegt ist. Dieser platte Keil führt sich in den

Seitenwänden des Maschinengestelles und besitzt an beiden Seiten zwei Zahnstangen

I, in welche die von dem Scheibenpaare H, H1 mittels Vorgelege

getriebenen kleinen Zahnräder J greifen. Dadurch wird

nun der Keil K mit der Haut zwischen die Walzen A und A1 geführt und diese schaben die Hautfläche ab und

recken gleichzeitig durch die Form der Messer die Haut nach senkrechter und

wagerechter Richtung aus. Der Andruck der Walzen A und

A1 an die

abzuschabende Hautfläche wird nach Erforderniſs von dem Arbeiter mittels des

Fuſstrittbrettes L bewirkt. Auf der Drehachse desselben

sitzen an beiden Enden Hebel M, welche unter

Einschaltung von in Gehäusen N liegenden Federn durch

die Stangen O, Kloben Q

und Ketten P mit den Armen B verbunden sind. Durch Augen an den freien Enden dieser Arme B sind Stangen R gesteckt,

die zu beiden Seiten ausweichen und an welche die Enden der in den Kloben Q liegenden Ketten P

befestigt sind. Die Gleichmäſsigkeit des Andruckes beider Walzen A und A1 wird durch Kniehebel S, deren Gelenkzapfen sich in Schlitzen der Gestellseitenwände führen,

gesichert.

Zur selbstthätigen Abstellung der Aufwärtsbewegung des Keiles wird die

Riemenführerstange T für das Scheibenpaar verschoben,

indem eine Knagge U am Keile K gegen einen einstellbaren Arm V am Hebel

W trifft, welcher dann durch eine Schnur die Stange

T bewegt. Den Niedergang des Keiles vermitteln

angehängte Gewichte Y; damit hierbei keine zu groſse

gefährliche Geschwindigkeit eintritt, kann die Scheibe H mittels des Hebels Z gebremst werden.

Für die Bearbeitung von halben oder zusammengelegten Häuten werden dieselben so über

den Keil K gelegt, daſs Hals- und Schwanzende auf

beiden Seiten herabhängen. Die dicksten Stellen der Haut liegen also in einer

Senkrechten und ist deshalb für diese Linie, da dieselbe auſserhalb der Mitte der

Maschine liegt, auch die Stelle der Walzen A und A1 wo sich die Messer

spitz schneiden, auſserhalb der Mitte gelegt. Eine elastische Unterlage für die

Häute ergibt ein Beleg des Keiles K mit Gummi, Leder o.

dgl.

Tafeln