| Titel: | Neuerungen an Spülvorrichtungen für Kanäle, Abtritte u.a. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 402 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Spülvorrichtungen für Kanäle,

Abtritte u.a.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

257 S. 231.)

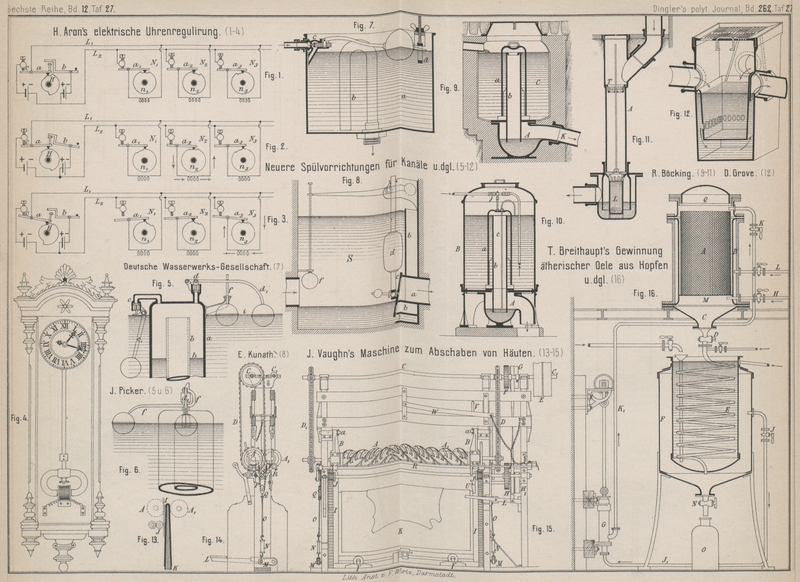

Mit Abbildungen auf Tafel

27.

Neuerungen an Spülvorrichtungen für Kanäle u.a.

Eine schnell und sicher wirkende Vorrichtung zum absatzweisen

Einführen einer bestimmten Spülwassermenge in Abfluſskanäle will J. Picker in München (* D. R. P. Nr. 36276 vom 31.

Januar 1886) mit seinem Glockenheber geschaffen haben.

Derselbe besteht, wie aus Fig. 5 und 6 Taf. 27 zu ersehen, aus

einer äuſseren Glocke a und einem inneren Rohre b. Die Glocke a trägt an

ihrem höchsten Punkte zwei selbstthätig wirkende Schwimmerventile c und d. Die Einrichtung

wirkt folgendermaſsen: Durch irgend welchen Zufluſs fülle sich der Raum auſserhalb

des Hebers; dabei steigt das Wasser im inneren Theile desselben bis ungefähr zur

Linie h, indem die in der Glocke befindliche Luft

zusammengedrückt wird. Auſserhalb des Hebers steigt das Wasser bis i, hebt den mit Schwimmer versehenen Hebel f (Fig. 6), welcher hierdurch

plötzlich das Schwimmerventil d freigibt. Nun strömt

die in der Glocke a befindliche verdichtete Luft

schnell durch das geöffnete Ventil d aus; das

auſserhalb des Hebers befindliche Wasser strömt rasch in den inneren Raum desselben

nach und kommt an dem inneren Heberrohre b zum

Ueberlaufen. Der Heber ist hierdurch angesaugt und entleert sich nun der ganze

Inhalt des Behälters durch die Wirkung des Hebers. Sinkt das Wasser im äuſseren

Räume, so daſs die Schwimmkugel von dem Hebel c1 und somit das Ventil c zurückfällt, so strömt Luft ein und die Wirkung des Hebers wird

unterbrochen. Zur schnellen Entfernung der verdichteten Luft aus der Glocke ist nur

wenig Zeit erforderlich und schlieſst sich das Ventil d

durch das Sinken des äuſseren Wasserspiegels rasch wieder, indem der Hebelarm d1 über die Nase des

Kniehebels f hinweggleitet und diese selbst wieder in

die alte Lage auf dem Hebelarme zu ruhen kommt. Dieser ganze Vorgang ist vollendet,

ehe der Heber noch zur vollen Wirkung gelangt.

Für Kanal-Spülapparate benutzt E. Kunath in Danzig (* D. R. P. Nr. 34935 vom 13. August 1885 und Nr.

35729 vom 29. Oktober 1885) eine entlastete Stauklappe,

welche mit einem Schwimmer verbunden ist. Bei geschlossener Stauklappe wird nun in

dem Schachte S (Fig. 8 Taf. 27) das Wasser

so hoch angestaut, daſs es den oberen Rand eines das Abfluſsrohr a innerhalb des Schachtes S einhüllenden Behälters b erreicht, in

denselben einflieſst und die Stauklappe c entlastet. Es

ist zu diesem Zwecke die zur Wirkung kommende, dem Behälter b entsprechende Fläche der Klappe c gröſser

bemessen als der Querschnitt des Rohres a. Tritt die

Entlastung ein, so steigt der Schwimmer d, öffnet das

Ablaufrohr und wird in der geöffneten Stellung durch eine einfache Sperrklinke so

lange festgehalten, bis der kleine Schwimmer f,

mit dem ablaufenden

Wasser sinkend, die Sperrklinke auslöst und die Stauklappe in ihre erste Stellung

zurückfallen läſst.

Die Stauklappe ist mit Gegengewicht versehen und derart lose mit dem Schwimmer

verbunden, daſs sie beim Niedergange sich aufrecht einstellen und mit ihrer

Unterkante etwaigen Schmutz von den Sitzrändern abstreifen kann.

Einen sehr einfachen und wirkungsvollen Spülheber für

Abtritte u. dgl. hat die Deutsche

Wasserwerks-Gesellschaft in Höchst a. M. (* D. R. P. Nr. 35016 vom 3.

Oktober 1885) angegeben. Dieser in Fig. 7 Taf. 27

dargestellte Apparat setzt sich aus einem Wassergefäſse a von beliebigem Inhalte, einem Saugheber b

mit Anschluſs an die Abfluſsleitung und einem Schwimmerventile c mit Einstellvorrichtung d zusammen. Das Schwimmerventil c hat

gegenüber den gewöhnlichen Einrichtungen die Eigenthümlichkeit, daſs es sich mit

steigendem Wasserspiegel öffnet, während die Einstellvorrichtung d dazu dient, den vollständigen Abschluſs des Ventiles

bei entleertem Kasten a zu verhindern und den Zufluſs

aus dem Ventile auf ein beliebig kleines Maſs zu beschränken, je nach der Zeit, die

man für eine Spülung in Aussicht nimmt. Wenn nun nach stattgehabter Spülung das

Wassergefäſs a vollständig entleert ist, hat sich die

Schwimmkugel des Ventiles c so weit gesenkt, als es die

Einstellvorrichtung d erlaubt, und es findet dann ein

Wasserzufluſs aus dem Ventile c in das Gefäſs a statt, der in einer beliebig anzunehmenden Zeit das

Gefäſs bis zur Höhe der Schwimmkugel anfüllt; ein so geringer Wasserzufluſs würde

aber niemals genügen, einen Saugheber von der für Spülzwecke nöthigen Rohrweite in

Thätigkeit zu setzen; es würde vielmehr bei solchem Zuflüsse das Wasser über den

Heberscheitel in gleichem Maſse ununterbrochen abflieſsen. Um den Heber in

Thätigkeit zu setzen, bedarf es eines stärkeren Wasserzuflusses und dieser wird eben

durch das sich mit steigendem Wasserspiegel öffnende Schwimmerventil erzielt. Sobald

die Schwimmkugel anfängt, sich zu heben, tritt mehr Wasser zu, der Saugheber tritt

in Thätigkeit und es findet durch die Abfluſsleitung eine rasche Entleerung des

Kastens statt; gleichzeitig geht die Schwimmkugel in ihre untere Stellung zurück,

das Schwimmerventil schlieſst sich bis auf die bestimmte Oeffnung und das Spiel

beginnt von Neuem.

Kanalspüler, welche durch Regenabfallrohre, Brunnenüberläufe u. dgl. gespeist und

durch den Ueberfall des Wassers in einem Heberrohre in Thätigkeit gesetzt werden,

bringen R. Böcking und Comp. in Hallbergerhütte bei

Saarbrücken in der durch Fig. 9 Taf. 27

veranschaulichten Weise zur Ausführung. Hiernach bestehen dieselben aus einem

Glockenheber a, dessen inneres Rohr b mit seinem unteren Ende und dem damit durch Flanschen

verbundenen Untertheile A des Apparates einen

Wasserverschluſs bildet. Am oberen Ende des Rohres b

ist ein trichterförmiger Ansatz vorgesehen, welcher bewirkt, daſs das Abfallen des

überlaufenden

Wassers frei und nicht an den Innenwänden des Rohres b

erfolgt.

Sobald nun die Cysterne C mit Wasser vollständig gefüllt

ist, läuft letzteres durch das Rohr b in den Untertheil

und bildet den Wasserverschluſs. Durch das weitere Ueberlaufen des Wassers, welches

in Tropfen frei im Inneren des Rohres b herunterfällt

und dabei stets Luft mit sich reiſst, welche im Untertheile A nach dem Kanale K zu entweichen kann, wird

die zwischen dem unteren und oberen Wasserspiegel befindliche Luftschicht verdünnt,

wodurch der Druck der äuſseren Luft auf den oberen Wasserspiegel immer mehr zunimmt

und nach einigen Secunden schon das Uebergewicht bekommt und den Heber in Thätigkeit

setzt. Es entleert sich alsdann der ganze Inhalt der Cysterne C mit voller Ausfüllung des Querschnittes des

Ablaufrohres K und dauert die Entleerung so lange, bis

Luft unter die Glocke in den Heber eintreten kann. Der Apparat bleibt dann in Ruhe,

bis C wieder ganz gefüllt ist.

Die genannte Firma hat auch die Ausführung von Kanalspülern nach Angaben von F. Cuntz (vgl.

1884 254 * 18) übernommen und fertigt dieselben in der

Anordnung Fig.

10 Taf. 27. Der Kanalspüler ist freistehend als sogen. Ueberflurapparat,

also nicht wie früher im Kanäle selbst untergebracht, wird durch eine vorhandene

städtische Leitung gespeist und erfolgt seine Inbetriebsetzung durch einen

Strahlapparat j. Wie vorhin ist auch ein Glockenheber

a angewendet, dessen inneres Rohr b mit seinem unteren Ende im Untertheile A einen Wasserverschluſs bildet. Der Strahlapparat j steht durch ein Rohr mit dem Scheitel der Glocke a in Verbindung und folglich saugt das denselben

durchströmende Wasser beständig die im Heberinneren befindliche Luft ab, welche

sich, so lange der Behälter B nicht gefüllt ist, durch

das Luftrohr e ersetzt, so daſs eine Luftverdünnung im

Inneren des Hebers nicht stattfinden kann. Ist jedoch der Wasserstand im Behälter

B so hoch gestiegen, daſs der umgebogene Schenkel

von e ins Wasser eintaucht, so findet die Verdünnung

der Luft im Heberinneren statt, welche das Steigen des Wassers in der Glocke und die

Ingangsetzung des Hebers zur Folge hat.

Die gebräuchlichen, über dem Erdboden angebrachten Regenrohr-Schlammfänge leiden an

dem Uebelstande eines häufig mangelhaften Verschlusses und des gänzlichen Fehlens

eines Abschlusses gegen die Kanalgase, wie auch das Einfrieren des Schlammes nicht

verhütet werden kann; die auch häufig angewendeten sogen. Schachtheber schlieſsen zwar die Kanalgase ab, sind jedoch schwer zu

reinigen. Der von R. Böcking und Comp. in

Hallbergerhütte ausgeführte, in Fig. 11 Taf. 27

dargestellte Regeneinlauf für Kanäle soll diese

Nachtheile nicht besitzen. In dem Abfallrohre A

befindet sich oben ein Korb T, welcher das

Hindurchfallen von Schmutz, Laub, Steinen u. dgl. verhindert, während der Schlamm in dem am Boden

sich befindenden Korbe zurückbleibt. Die Höhe des Abfallrohres kann beliebig gemacht

werden.

Zum Abfangen von Fett, Seife u. dgl. aus Abwässern von Küchen und Wäschereien, um den sonst

häufiger auftretenden Verstopfungen der Abfluſskanäle vorzubeugen, empfiehlt D. Grove in Berlin (vgl. * Erl. D. R. P. Nr. 1897 vom

5. Januar 1878) den in Fig. 12 Taf. 27

abgebildeten Apparat. Derselbe besteht aus einem viereckigen guſseisernen Kasten von

400mm Seitenlänge mit einem aus verzinktem

Eisenblech gefertigten Einsatze. Das Abwasser, welches das Fett u. dgl. mit sich

führt, ergieſst sich in diesen Einsatz und kommt hier zur Ruhe; das Fett scheidet

sich aus und bildet an der Oberfläche eine Schicht, während das geklärte Wasser, wie

der Pfeil zeigt, durch die seitlichen Oeffnungen abflieſst und dann zwischen beiden

Kasten nach dem Abfallrohre steigt; letzteres ist verhältniſsmäſsig hoch angebracht

und durch eine angegossene Zunge ein Wasserverschluſs gebildet. Von Zeit zu Zeit

wird der eingeführte Kasten herausgenommen und werden die Fette entfernt. Ist einmal

die Reinigung vernachlässigt worden, so sollen die Fetttheilchen eine so dichte

Schicht bilden, daſs ein weiteres Durchflieſsen von Wasser unmöglich ist.

Fig. 12 zeigt

diesen Fettfang mit einem Brunnenausgusse verbunden und dem entsprechend oben mit

einem Gitter versehen. Durch den hohen Aufsatz und die trichterartige Gestalt des

Brunneneinlaufes ist einmal erreicht, daſs die freie Oberfläche, an welcher das

Wasser verdunsten kann, eine kleine ist und darum auch in dem heiſsesten Sommer das

zum Geruch Verschlüsse nöthige Wasser vorhanden bleibt; auſserdem steht im Winter

immer eine Luftschicht über dem Wasser im Kasten, so daſs ein Einfrieren thunlichst

vermieden ist.

Tafeln