| Titel: | Ueber Lastenhebmaschinen; von Prof. H. Gollner in Prag. |

| Autor: | H. Gollner |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 433 |

| Download: | XML |

Ueber Lastenhebmaschinen; von Prof. H. Gollner in

Prag.

(Patentklasse 35. Fortsetzung des Berichtes S. 193

d. Bd.)

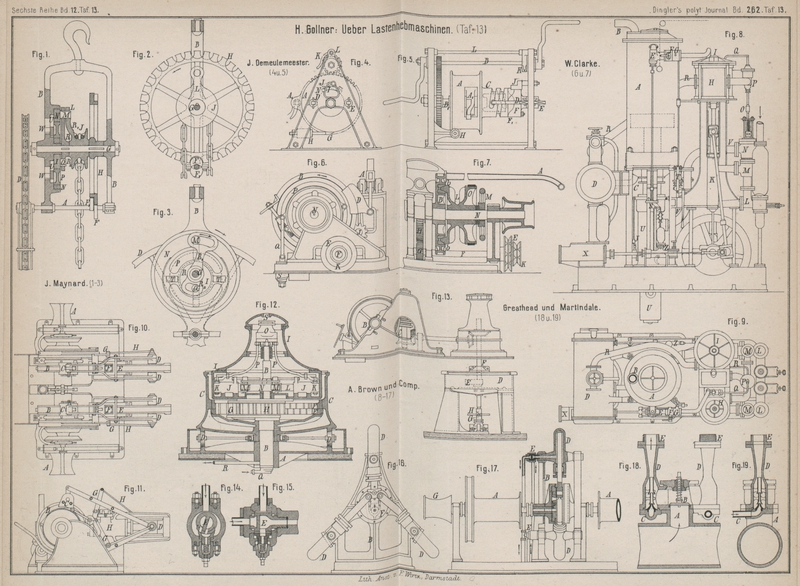

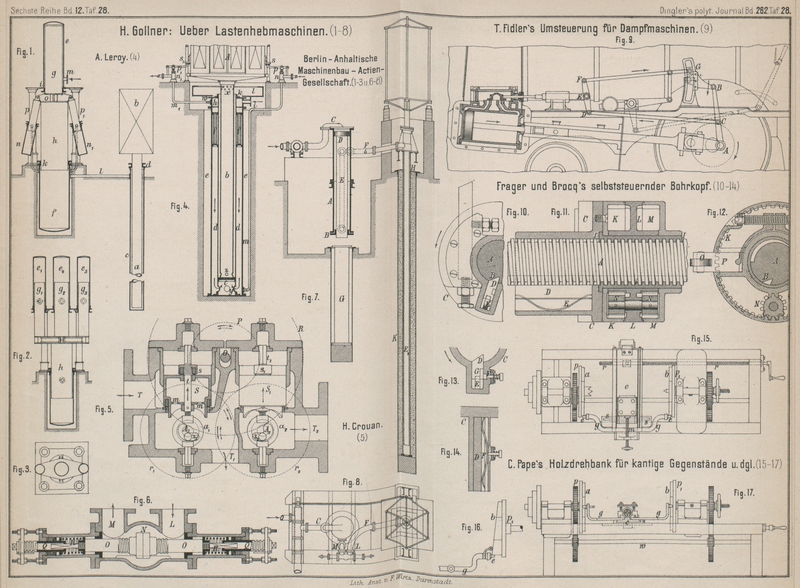

Mit Abbildungen auf Tafel

13 und 28.

H. Gollner, über Lastenhebmaschinen.

Die im Folgenden behandelten Aufzüge dienen besonders

zur lothrechten Förderung von Personen und Waaren auf verhältniſsmäſsig geringe

Höhen. Es sind sowohl hinsichtlich des Zweckes, wie der mechanischen Einrichtung die

eigentlichen Personenaufzüge von den Waarenaufzügen zu trennen, obschon beide Arten

dieser Hebmaschinen als indirekt und direkt wirkende für Hand-, Dampf-, Preſsluft-

oder Preſswasser-Betrieb eingerichtet, zur Ausführung kommen. Es steht nach den

neueren Ausführungen auſser Zweifel, daſs heute die direkt wirkenden Preſswasser-Aufzüge die in mechanischer und

wirthschaftlicher Beziehung wie in Hinsicht der nothwendigen Sicherheit und

Raschheit ihres Betriebes vollkommensten Hebmaschinen der vorliegenden Gruppe sind

und diese daher diejenigen Constructionstypen bezeichnen, welche für

„Personen“-Aufzüge besonders geeignet sind und in der That auch für diese

besonderen Zwecke am zahlreichsten zur Ausführung gelangen. Die unmittelbare

Bewegung des Fahrstuhles durch Wasserdruck in Verbindung mit erprobten

Ausgleichsvorrichtungen für die todte Last des Aufzuges sowie für den veränderlichen

Auftrieb, welche gleichfalls unter Anwendung des hydraulischen Prinzipes zur Wirkung

kommen, ferner die verschiedenen einfachen und pünktlich wirksamen

Sicherheitsvorrichtungen gegen Rohrbrüche, für genaue Hubbegrenzung an beliebigen

Stellen der Förderhöhe, für Einhaltung der bedungenen Fördergeschwindigkeit u.s.f.

lassen thatsächlich die für den Betrieb von Personenaufzügen erforderliche

Regelmäſsigkeit und Sicherheit erreichen und gestatten auch wirthschaftliche

Betriebsverhältnisse im Vergleiche mit älteren, insbesondere indirekt wirkenden

Anlagen.

Der indirekte Betrieb der Aufzüge unter Anwendung von

Rollenzügen u. dgl. zur Hubübersetzung kann schon wegen der nothwendigen Verwendung

von meist elastischen biegsamen Uebertragsmitteln, wie Seile, Bänder, Gurten, Ketten

u.s.f., unter übrigens gleich günstigen äuſseren Umständen nicht die nothwendige

Sicherheit bieten; dieser Betrieb erfordert nämlich zahlreichere Zwischenglieder für

die Gesammtconstruction, wodurch die wesentliche Bedingung der Einfachheit der

Anlage beeinträchtigt und endlich für groſse Förderhöhen die constructive

Durchführung schwerfällig und verwickelt wird. Der indirekte Betrieb von Aufzügen

wird daher besonders für Waarenaufzüge am Platze sein und auch in der That für

Personenaufzüge mit Recht nurmehr selten angewendet; daſs auch für die erwähnten

Waarenaufzüge der unmittelbare Preſswasserbetrieb besondere Vortheile bietet, ist

nach den in neuerer Zeit ausgeführten groſsartigen Anlagen für die Zwecke der

Kanalschifffahrt u.a. entschieden nachgewiesen, für welche wichtige Fälle die wesentlich höheren

Ausführungskosten gegenüber jenen der übrigen Constructionstypen wohl begründet

sind.

Eine lehrreiche Uebersicht über hydraulische Aufzüge mit

direktem und indirektem BetriebeVgl. Lane und Bodley 1876 220 283. Cherry 1880 237 * 361. Freißler

1881 240 323. Witte

1882 243 343. Stevens und

Major 1882 246 * 537. 1884 251 * 437. O.

Johnson 1886 262 * 388.

veröffentlicht E. Blum von der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Actiengesellschaft in Dessau und Berlin

im Wochenblatt für Architekten und Ingenieure, 1884 *

S. 108 bezieh. im Journal für Gasbeleuchtung und

Wasserversorgung, 1883 * S. 763. Es sind dabei nicht nur die verschiedenen

Ausführungsarten dieser Aufzüge hinsichtlich des Betriebes gekennzeichnet, sondern

auch alle besonderen Einrichtungen, wie Steuerungen, Accumulatoren,

Sicherheitsvorrichtungen u.s.f., eingehend behandelt. Auf diese beachtenswerthen

Mittheilungen möge hier nur verwiesen, dagegen sollen die von der genannten

Gesellschaft durch ihre Patente bekannt gewordenen Neuerungen an direkt wirkenden hydraulischen Aufzügen näher besprochen

werden.

Das Reichspatent * Nr. 24851 vom 12. Juni 1883 bezieht sich auf die Ausgleichung des Gewichtes vom Kolben und dem von

diesem getragenen Korbe (Förderschale) durch Anbringung eines Schwimmers in der Verlängerung

des Kolbens oder in irgend einer anderen Verbindung mit demselben, ferner auf die

Anordnung von schwingenden Cylindern an Ausgleichern

bei hydraulischen Hebevorrichtungen, wobei die Schwingung der Cylinder durch die

Bewegung des Ausgleichers bewerkstelligt wird, um hiermit die Wirkung des Auftriebes

des Kolbens aufzuheben. In Fig. 1 Taf. 28 ist a der Tauchkolben, b der

Förderkorb. Zu a gehört der Cylinder c mit der Dichtung d. Der

Ausgleicher besteht aus zwei fest mit einander verbundenen Cylindern e und f, in welchen sich

die Tauchkolben g und h,

durch ein Querstück o mit einander verbunden, bewegen.

Zur Dichtung von g gehört die Stopfbüchse i, zur Dichtung von h die

Stopfbüchse k; die Verbindung der Cylinder c und f ist durch das Rohr

l hergestellt. Der Niedergang des Kolbens a bewirkt den Aufgang der Kolben g und h und umgekehrt.

Zwischen den Cylindern f und c strömt stets dasselbe Wasser; ferner ist

der Doppelkolben g, h so schwer, daſs derselbe stets im

Stande ist, das Gewicht von a und b auszugleichen. In den Cylinder e tritt bei m Druckwasser

ein, dessen Pressung die zu fördernde Last zu heben im Stande und welches für jeden

Hub des Aufzuges zu erneuern ist. Bei gleichbleibendem Drucke des Kraftwassers im

Cylinder e muſs für die Tiefstlage des Kolbens a ein Ueberschuſs an Druckkraft gegenüber jener

Stellung des Kolbens a vorhanden sein, in welcher

derselbe sich für die Höchstlage der Förderlast befindet. Dieser Kraftüberschuſs ist

in dem Auftriebe von a begründet und für die ganze

Hubhöhe desselben gleich dem Gewichte der Wassersäule von der Höhe des ganzen Hubes

der Förderschale, hervorgebracht durch die Bewegung des Kolbens a.

Dieser Kraftüberschuſs

in veränderlicher Gröſse bedingt nothwendig eine ungleichförmige Bewegung des

Förderkorbes, deren Umwandlung in eine gleichförmige Bewegung durch die

Ausgleichvorrichtung erreicht werden soll. Durch das Querstück o an der Verbindungsstelle der beiden Kolben g und h werden die Kolben

p und p1 bewegt, welche wieder die zugehörigen Cylinder n und n1 in Schwingung setzen. Diese am Maschinengestelle

drehbar gelagerten Cylinder sind mit dem Cylinder f

durch Röhrchen in Verbindung. Für die Tiefstlage von a,

für welche der gröſste Kraftüberschuſs in Folge des Auftriebes besteht, muſs durch

l unter die Kolben p

und p1 ein wirksamer

Wasserdruck geleitet werden, der einer Vermehrung des Widerstandes der

niedersinkenden Kolben g und h entspricht, welcher Widerstand für die Mittellage, d. i. die wagrechte

Stellung der Kolben p und p1 , gleich Null und für die höchste Lage

des Kolbens a einer gröſsten nützlichen Kraft zum

Zwecke der Bewegung von a entsprechen muſs. Es ist

hieraus ersichtlich, daſs mit der bezeichneten Anordnung zunächst der halbe Auftrieb

nutzbar verwendet und bei richtigen Abmessungen von p

und p1 bei

gleichbleibendem Wasserdrucke auf g die Bewegung des

Kolbens eine gleichförmige werden kann.

Als wesentliche Neuerung ist noch hervorzuheben, daſs, wenn der Kolben g in mehrere gleichläufige Kolben von kleinerem

Querschnitte zerlegt wird, bis zu einer gewissen Grenze der Verbrauch an Kraftwasser

bei Förderung von veränderlichen Lastgewichten in ein gewisses Verhältniſs zu diesen

gebracht werden kann, wodurch eben der Betrieb des Aufzuges wirthschaftlich

verbessert wird. Fig. 2 und 3 Taf. 28 lassen die

bezügliche Einrichtung erkennen: Für kleine Lasten ist z.B. nur der Cylinder e2 bezieh. dessen

Kolben g2 in

Thätigkeit; für gröſsere Lasten werden wieder alle drei Kolben g1 bis g3 gleichzeitig

wirksam. Die Vertheilung des Kraftwassers auf die Treibkolben erfolgt durch die

bekannte Doppelkolben-Steuerung.

Eine weitere Neuerung an direkt wirkenden hydraulischen Aufzügen (vgl. * D. R. P. Nr.

27181 vom 20. Oktober 1883) besteht in der Anwendung des Gegenkolbens in einem einzigen nach unten mit Stopfbüchse abgedichteten

Cylinder, wobei sich der Gegenkolben in diesem

Cylinder derart bewegt, daſs mit seiner Bewegung der Auftrieb des eigentlichen

Treibkolbens ausgeglichen wird. Nach Fig. 7 und 8 Taf. 28 besteht der

Gegenkolben (Ausgleicher) nur aus dem einen Cylinder A

mit der Stopfbüchse B und mit dem Eintritte des Wassers

bei C. In A bewegt sich

der einfache Kolben D, fest mit dem Tauchkolben E verbunden. Für den Aufgang des Förderkorbes muſs der

Doppelkolben D, E niedersinken und das Kraftwasser

durch F in den Cylinder H

gelangen und dessen Kolben E1 zur Wirkung bringen. Das Eigengewicht des Kolbens E1 und des Förderkorbes

wird durch das Gewicht der Kolben D, E ganz aufgehoben;

behufs Ausgleiches des veränderlichen Auftriebes von E1 muſs nothwendig die Druckhöhe und die

Wasserbelastung für den Kolben D gleichfalls

veränderlich gemacht, d.h. also durch die Druckhöhe und die Wasserbelastung für den

Kolben D dem Auftriebe von E1 das Gleichgewicht gehalten werden, was

eben durch die Anordnung des Doppelkolbens D, E

erreichbar ist. Der Tauchkolben E ist hohl und unten

offen; in Folge Anordnung des Rohres G hat dieser

Kolben E beim Niedergange keinerlei Auftrieb zu

überwinden. Im Treibcylinder H sind Führungsleisten

angeordnet und das untere Ende dieses Cylinders ist schwach kegelförmig ausgebildet,

damit zwischen dem niedersinkenden Kolben E1 und dem Cylinder H

ein allmählich kleiner werdender Zwischenraum bleibt. Für den zu raschen Niedergang

von E1 wird der freie

Durchgangsquerschnitt für das Wasser verengt und hierdurch ein rasch anwachsender

hydraulischer Widerstand gegen die Bewegung von E1 erzeugt und dessen Geschwindigkeit entsprechend

vermindert, so daſs unter allen Umständen ein stoſsfreies Aufsetzen des Treibkolbens

E1 auf dem Boden

des Treibcylinders gesichert ist.

Besondere einfache Hilfseinrichtungen sind für den Fall eines Bruches des

Treibcylinders H sowie für den Fall des Platzens des

Zuleitungsrohres C vorgesehen. Beide Einrichtungen

sollen den in den eben bezeichneten Fällen sonst eintretenden schnellen Niedergang

der Förderschale in Folge des Entweichens des Kraftwassers verhindern: Für den Fall,

daſs der Cylinder H platzt, ist durch Vollfüllen des

Raumes K zwischen H und

dem Senkrohre mit festgestampftem Sande o. dgl. einem Unfälle vorgebeugt. Das

Senkrohr wird oben durch einen Deckel abgeschlossen, welcher nur eine enge Oeffnung

für den Ausgang des Wassers hat. Platzt der Cylinder H,

so muſs das aus demselben austretende Wasser das Füllmittel durchdringen und kann

nur durch die obere kleine Oeffnung austreten, so daſs der Widerstand die

Geschwindigkeit mäſsigt. Für den Fall eines Bruches am Zuleitungsrohre wirkt die in

das Rohr F eingeschaltete und in Fig. 6 Taf. 28

veranschaulichte Sicherheitsvorrichtung: Das aus dem Cylinder E1 austretende Wasser

strömt in diese Vorrichtung durch L und verläſst

dieselbe durch das Rohr M. In dem Umlaufkanale befindet

sich die getheilte Scheibe N, welche in Verbindung mit

der Achse O steht, die mit ihrer Verlängerung so in

Hülsen Q geführt wird, daſs die Scheibe N mit der Achse O zwischen

L und M verschiebbar

ist. Durch stellbare Federn R findet diese Verschiebung

erst bei einer bestimmten Wassergeschwindigkeit so statt, daſs bei einer durch

Rohrbruch erfolgenden Zunahme der Geschwindigkeit die Scheibe N mitgerissen wird und den Ausgang bei M verkleinert. Hierdurch wird die

Niedergangsgeschwindigkeit des Kolbens E vermindert.

Durch die Drehung von O von auſsen mittels der Hülsen

Q hat man es in der Hand, die beiden Hälften der

Scheibe N nach Erforderniſs von einander zu

entfernen.

Der direkt wirkende hydraulische Aufzug von Achille Leroy père in Paris (* D. R. P. Nr. 29531 vom

13. Juni 1884) arbeitet ohne Ketten und Gegengewicht bei gleichbleibender Last und

mit gleichbleibendem Wasserdrucke. Wie aus Fig. 4 Taf. 28 zu

entnehmen ist, sind zwei in einander steckende und mit einander durch Löcher y am Boden in Verbindung stehende Cylinder e und d angeordnet, wobei

in d der Tauchkolben b

sich bewegt; zwischen den Cylindern e und d kann sich der Ringkolben f verschieben. Der Hohlkolben b trägt den

seitlich geführten Förderkorb A und ist am unteren Ende

mit Oeffnungen z versehen, um unter Umständen in die

obere Schale l durch den bestehenden ringförmigen

Querschnitt zwischen dem Cylinder d und dem Kolben b Wasser aus d und b treten zu lassen. Der Kolben b hat an seinem oberen Ende noch die Oeffnungen x, wodurch der Hohlraum desselben mit der Auſsenluft in Verbindung steht.

Das Kraftwasser tritt durch die am oberen Ende des äuſseren Cylinders e angeordnete Kammer h

ein, welche durch die Platte k nach oben geschlossen

und bei w gegen die Schale l gedichtet ist, so daſs jede Verbindung zwischen dieser, der Kammer h und dem Cylinder e

aufgehoben wird. Für die tiefste Stellung des Korbes ist d und b mit Wasser gefüllt; der in der

obersten Lage befindliche Ringkolben f muſs so schwer

sein, daſs derselbe das todte Gewicht des Aufzuges und den in d und b befindlichen

Wassersäulen das Gleichgewicht hält. Für den Aufgang des Förderkorbes A tritt durch i und h Kraftwasser in e ein;

dasselbe treibt den Ringkolben f nieder, welcher das in

e befindliche Wasser durch y nach d unter c

drängt, wobei b mit dem Förderkorbe A gehoben wird. Mit dem Steigen von c und b vermehrt sich

wegen Verminderung des Auftriebes von f das Gewicht,

welches der Ringkolben f zu heben hat. Der Ausgleich

dieser Gewichtsvermehrung erfolgt durch Abnahme der Gegenwassersäule in d und b, welche nach der

oberen Schale l ausgegossen wird. Beim Niedergänge des

Korbes findet ein Ersatz der abnehmenden Wassersäule unter c durch Eintritt von Wasser aus der Schale l

nach d und b statt.

Für den Fall der Undichtheit des Ringkolbens f in seiner

oberen Lage beginnt dieser zu sinken und kann daher der Förderkorb A nicht mehr den vollen Hub ausführen. Zur Vermeidung

dieses Uebelstandes wird durch die Leitung m

Druckwasser nach Cylinder e geleitet und f in die höchste Lage gedrängt, ferner durch die

Leitung m1 das in der

Kammer h angesammelte Wasser nach Bedarf mittels des

Ventiles n1 abgeführt.

In die Leitungen m und m1 sind die Ventile n und n1 eingeschaltet, welche durch den Förderkorb selbstthätigselbsthätig mit Hilfe der Anschläge s und s1 sowie der Hebel p und p1 im geeigneten Augenblicke geöffnet und bei Beginn

des Aufstieges des Förderkorbes selbstthätig geschlossen werden.

Bei der Steuerung für hydraulische Aufzüge von H. M. L. Crouan in Paris (* D. R. P. Nr. 28555 vom 27.

Januar 1884) sind zwei Glockenventile benutzt, welche

so bewegt werden, daſs der Schluſs des einen Ventiles die Eröffnung des zweiten bedingt, wobei noch

eine besondere Entlastungsvorrichtung dieser Ventile zur Wirkung kommt. Dasselbe

Patent umfaſst noch eine doppelte Drahtseilsteuerung,

bei welcher die Bewegung des Förderkorbes vom Inneren desselben oder auch von auſsen

eingeleitet und abgestellt werden kann, ferner auch eine Steuervorrichtung unter

Anwendung drehbarer Klemmrollen und einer federnd

gelagerten Rolle in Verbindung mit den Entlastungstheilen des Förderkorbes. Der

Druckwasservertheiler ist in Fig. 5 Taf. 28

dargestellt. Das Ventilgehäuse besitzt drei Kammern, deren erstere durch T mit dem Druckwasserbehälter, die zweite durch T1 mit dem

Treibcylinder des Aufzuges und die dritte durch T2 mit dem Abfluſskanale in Verbindung gebracht ist.

Die Abschluſsventile S und S1 sind mit Entlastungsventilen s und s1 versehen; die Ventilstangen t, t1 stehen mit den

geschlitzten Scheiben a1 und a2 in

Verbindung, welche durch die excentrischen Zapfen z1 und z2 an den Achsen A1 und A2 bewegt werden; letztere werden durch die

Stirnräder r1, r2 vom Rade P auf der Achse O aus

gedreht, welche das Seilrad R trägt. Ueber dieses Rad

R ist ein Treibseil gelegt, welches vom Förderkorbe

des Aufzuges aus von Hand oder an den Hubenden selbstthätig angezogen wird, um durch

das Spiel der Ventile den Auf- und Niedergang des Aufzuges einzuleiten. Bei Drehung

des Rades P und Hebung der Ventilstange t wird auch das Ventil s

gehoben, das Druckwasser läuft durch die Oeffnungen m

rasch nach T1 ab und

muſs endlich das Ventil S in Folge des eintretenden

Druckunterschiedes in den Räumen unter und über S

gehoben werden, wodurch der Aufgang des Förderkorbes eingeleitet wird. Bei

entgegengesetzter Drehung des Rades P erfolgt der

Schluſs des Ventiles S und die Eröffnung von S1, d.h. Niedergang des

Förderkorbes. Um die elastische Hemmung des sinkenden Förderkorbes in Folge eines

Luftsackes zu verhindern, muſs mit T2 ein Heber in Verbindung gebracht werden, der

zugleich als Controlvorrichtung für die Dichtheit der Steuerventile ausgenutzt

werden kann, wenn die Wände des Hebergefäſses zum Theile aus Glas gefertigt

werden.

Die beschriebene Einrichtung kann nach Crouan auch an

bestehenden Aufzügen, welche nach älterem Systeme gebaut sind, angebracht werden.

Die doppelte Drahtseilsteuerung ist in Verbindung mit dem beschriebenen

Druckwasservertheiler in Anwendung zu bringen; dabei werden die Drahtseile von

Backen umfaſst, welche, mit dem Förderkorbe verbunden, vom Inneren desselben zu

bethätigen sind. Die Steuervorrichtung unter Anwendung von drehbaren Klemmrollen u.

dgl. soll die Verlegung des Steuerseiles auſserhalb des Förderkorbes vermitteln, so

daſs die Berührung desselben vom Förderkorbe aus nicht möglich ist.

(Fortsetzung folgt im nächsten Bande.)