| Titel: | T. C. Fidler's Umsteuerung für Dampfmaschinen. |

| Autor: | K–r. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 439 |

| Download: | XML |

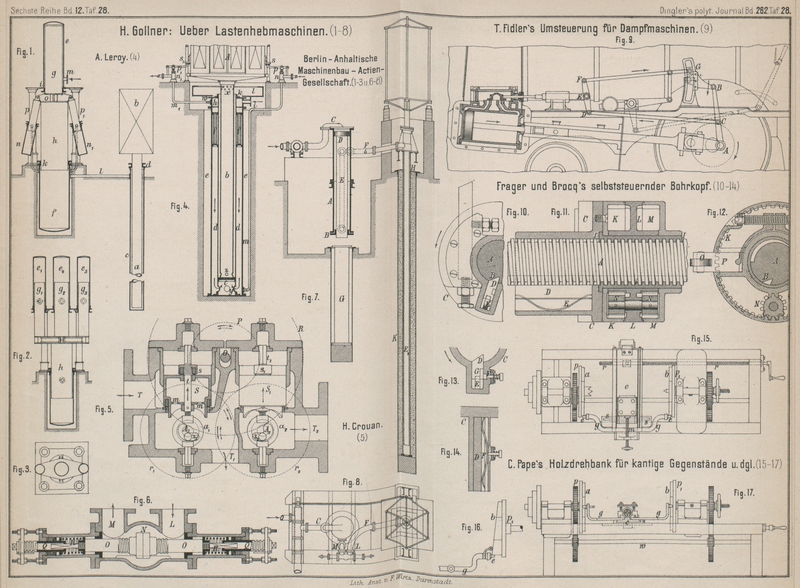

T. C. Fidler's Umsteuerung für

Dampfmaschinen.

Mit Abbildung auf Tafel

28.

T. Fidler's Umsteuerung für Dampfmaschinen.

Eine Umsteuerung für Dampfmaschinen von T. C. Fidler in

London-Westminster (Englisches Patent, vgl. Engineering, 1886 Bd. 42 * S. 315), welche in Fig. 9 Taf. 28 in einer

für Locomotiven geeigneten Form dargestellt ist, hat groſse Aehnlichkeit mit der Heusinger'schen Steuerung (vgl. 1876 219 * 8), insofern auch bei der neuen Anordnung die

Bewegung des Schiebers sich aus zwei Bewegungen zusammensetzt, nämlich der Bewegung

des Punktes F, welche ein ohne Voreilen angebrachtes Excenter mit Hilfe eines Gleitrahmens

hervorbringt, und der Bewegung des Punktes D, welche in

genau der Kolbenbewegung entgegengesetzter Richtung vor sich geht und zur Erreichung

des linearen Schiebervoreilens dient. Diese Bewegung ist allerdings hier nicht von

dem Querhaupte, wie bei Heusinger v. Waldegg, sondern

von der Lenkstange AB abgeleitet, welche, wie

ersichtlich, den Punkt C in einer hierzu völlig

geeigneten Weise schwingen läſst.

Bei Fidler's Umsteuerung steht die das Excenter

vertretende Gegenkurbel so, daſs durch dieselbe ein Gleitrahmen, an welchen die

Lenkstange mittels eines Armes bei B angehängt ist, in

Schwingung versetzt wird, so daſs die Mittelstellung des Gleitrahmens genau den

todten Punkten der Kurbel entsprichtentspicht. Im vorliegenden Falle steht die Gegenkurbel der Hauptkurbel genau

gegenüber. In dem Gleitrahmen bewegt sich das Gleitstück G der Stange GF, welche an den doppelarmigen

Hebel DEF angeschlossen ist, dessen Drehzapfen E an der Schieberstange sitzt. An dem Ende D des Hebels DF aber

greift die Stange DC an, deren anderes Ende an die

Lenkstange AB bei C

angeschlossen ist.

Der Gleitrahmen ist natürlich nach dem Radius FG

gekrümmt; da der Gleitrahmen um einen festen Zapfen schwingt, so wird ein

Verschieben des Gleitstückes von der einen Seite nach der anderen die Umsteuerung

der Maschine bewirken. Die in Fig. 9 gezeichnete

Stellung (gehobenes Gleitstück) entspricht dem Rückwärtsgange der Maschine, während

ein Senken des Gleitstückes den Vorwärtsgang herbeiführen würde. Die angegebenen

Pfeile zeigen die Bewegungen der Haupttheile der Steuerung im dargestellten

Augenblicke.

Läſst man die Fehler, welche aus der endlichen Länge der Stangen u.s.w. hervorgehen,

unberücksichtigt, so wird man den Schieberweg s

(Entfernung aus der Mittelstellung) durch die Formel angeben können:

s=\frac{a\ cos\,\varphi\pm b\

sin\,\varphi}{2}\,r,

worin r die Excentricität der

Gegenkurbel, φ den Drehungswinkel der Kurbel, a das Verhältniſs

\overline{BC}:\overline{AB} und b eine Constante bezeichnen, welche sich aus dem Abstande des Gleitstückes

G vom Drehpunkte des Gleitrahmens, dividirt durch

die Länge des an letzterem befestigten Armes, ergibt. Wie leicht ersichtlich, wird bei der

Mittelstellung des Gleitrahmens, wobei der Kolben im todten Punkte steht, die

Stellung des Hebels FD stets dieselbe sein, wo auch das

Gleitstück G in dem Rahmen stehen, auf welchen

Füllungsgrad man also die Steuerung gestellt haben mag. Das Voreilen des Schiebers

ist also gleichbleibend; die Gröſse des Voreilens ist nur von dem Verhältnisse

\overline{BC}:\overline{AB} abhängig.

Nachstehende Tabelle gibt einigen Anhalt über die Art der Dampfvertheilung bei Fidler's Steuerung. Die Zahlen geben die Dauer der

einzelnen Perioden – Einströmung, Ausströmung, Compression – in Procent des

Kolbenweges:

Vorwärtsgang.

Stellung desGleitbackens

Einströmung

Ausströmung

Compression

vorn

hinten

vorn

hinten

vorn

hinten

Volldampf

74,5

74

91

91

9

9

¾-Dampf

65,5

64,5

86,5

86,5

13,5

13,5

½-Dampf

50

50

80

80,5

19,5

20

¼-Dampf

30

32

69

70

30

31

Todter Punkt

15

17

53,5

53,5

46,5

46,5

Rückwärtsgang.

Stellung desGleitbackens

Einströmung

Ausströmung

Compression

vorn

hinten

vorn

hinten

vorn

hinten

Volldampf

75

74

91

90,5

9,5

9

¾-Dampf

64,5

63,5

87

86,5

13,5

13

½-Dampf

50

50

80,5

80,5

19,5

19,5

¼-Dampf

31

32

69

69,5

31

31

Todter Punkt

15

17

53,5

53,5

46,5

46,5

Als Vortheile der Fidler'schen Steuerung werden deren

einfache und geschlossene Anordnung, sowie der Umstand angegeben, daſs die

hauptsächlichsten Theile, namentlich der Gleitrahmen, von dem Erdboden entfernt, in

bequeme zugängliche Lage zu liegen kommen und auch dem Staube möglichst entzogen

werden. Die Steuerung soll deshalb für Schmalspur- oder

Straſsenbahn-Locomotiven mit auſsenliegenden Cylindern sehr empfehlenswerth

sein. Auch scheint keinerlei Hinderniſs zu bestehen, durch entsprechende Abänderung

der Abmessungen die Steuerung in jeder Weise dem vorhandenen Bedürfnisse anzupassen.

Doch stehen diesen Vorzügen auch Nachtheile gegenüber. Als solche müssen sicherlich

die verhältniſsmäſsig kurze Excenterstange AB sowie der

Umstand angesehen werden, daſs der Abstand zwischen Triebachse und Drehzapfen des

Gleitrahmens nicht bloſs von der Abnutzung der Achsbüchsen, sondern auch von der

Belastung der Federn, z.B. bei leeren und vollen Wasserbehältern u.s.w., abhängig

ist. Dadurch kann die genaue Dampfvertheilung sehr beeinträchtigt werden. Der

schlimmste Uebelstand aber ist jedenfalls, daſs in Folge der gewählten senkrechten

Lage der Excenterstange alle Stöſse, welche das

Triebrad erfährt, sich unvermindert auf die Steuerungstheile und Schieber fortpflanzen, was der

Dauerhaftigkeit des Gleitrahmens, der Hebelführung DEF

u.s.w. keine besonders günstigen Aussichten eröffnet.

K–r.

Tafeln