| Titel: | Frager und Brocq's selbststeuernder Bohrkopf. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 441 |

| Download: | XML |

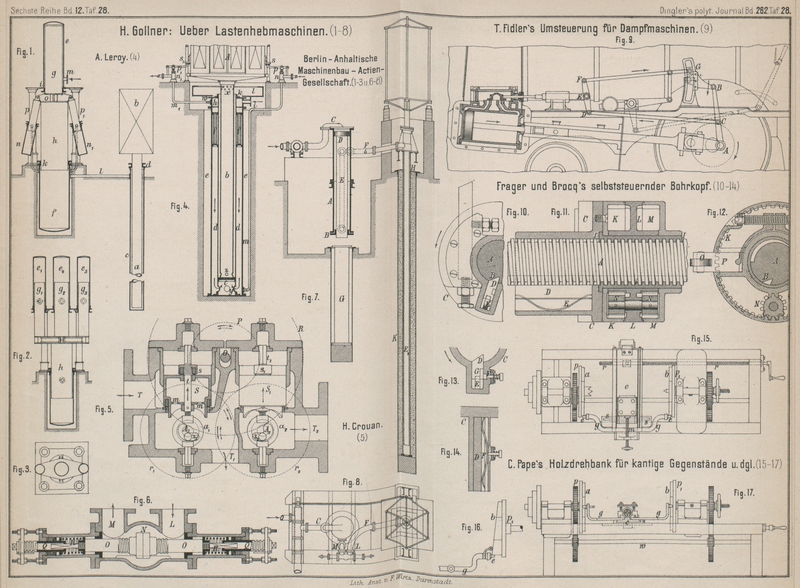

Frager und Brocq's selbststeuernder

Bohrkopf.

Mit Abbildungen auf Tafel

28.

Frager und Brocq's selbststeuernder Bohrkopf.

Soll ein Hohlcylinder auf der Drehbank ausgebohrt werden, so wird derselbe auf den

Werkzeugträgerschlitten gespannt, zwischen die Spitzen der Drehbank eine Bohrstange

eingesetzt, in deren Mitte ein Messerkopf befestigt ist, gegen welchen nun der

Schlitten mit dem Werkstück mit Hilfe der Leitspindel der Drehbank vorgeschoben

wird, so daſs bei der Drehung des Messerkopfes die Bearbeitung erfolgt. Diese an

sich einfache Anordnung setzt aber eine Leitspindeldrehbank und eine Spitzenweite

voraus, welche mindestens doppelt so groſs als die Länge des Werkstückes ist. – Wird

aber das Werkstück unbeweglich auf die Wange festgespannt, so muſs der Messerkopf

die Schaltbewegung ausführen, wie dies bei den gewöhnlichen Cylinderbohrmaschinen

der Fall ist, oder es wird der ganzen Bohrstange achsiale Verschiebung ertheilt.

Der in Fig. 10

bis 14 Taf.

28 nach dem Portefeuille des Machines, 1886 * S. 150

dargestellte und für die vorstehend beschriebenen Arbeiten bestimmte Bohrkopf von

Frager und Brocq ist

selbststeuernd und bedarf keiner Schaltung des Werkstückes; derselbe erscheint in

seiner Anordnung bemerkenswerth, weil bei demselben die Schaltung abhängig vom Schnittwiderstande gemacht wird. Die zwischen

Spitzen sich drehende flachgängige Schraubenspindel A

besitzt eine Längsnuth B von dreieckigem Querschnitte,

in welche sich eine Falle D einlegt, die in einer

Erweiterung der Messerscheibe C liegt (vgl. Fig. 10) und

durch eine Blattfeder E in die Nuth B gedrückt wird. Sobald sich die Spindel A rechts dreht, wird durch die eingelegte Falle D die Drehung der Messerscheibe bewirkt; bei

Linksdrehung wird dagegen die Falle D aus der Nuth

gedrückt und durch eine Feder F, welche sich in einen

Einschnitt G von D einlegt

(vgl. Fig. 13

und 14), in

der ausgehobenen Stellung zurückgehalten und somit eine Drehung der Messerscheibe

C durch die Spindel A

verhindert. Das an die Messerscheibe C angeschraubte

Rad K mit innerer Verzahnung (Fig. 11) faſst den Rand

der büchsenförmigen Spindelmutter I und kuppelt dadurch

dieselbe selbstständig drehbar an die Messerscheibe C.

Auf der Spindelmutter I ist eine Mittelscheibe L lose aufgesteckt; in dieser sind zwei radial

stehende, verstellbare Schieber P (Fig. 12) eingelassen, an

deren Gabelenden kleine Rollen O sitzen, welche sich an

der ausgedrehten Cylinderfläche führen. In die Mittelscheibe L ist auſserdem ein Bolzen drehbar eingesetzt, welcher seitlich je ein Getriebe N von gleicher Gröſse trägt. Das eine Getriebe greift

in den Zahnkranz K, das andere in den Zahnkranz M, welcher auf der Spindelmutter I aufgekeilt ist.

Der Zahnkranz K hat 51, M

dagegen 50 Zähne, während die Getriebe N je 11 Zähne

besitzen. Wird nun während des Betriebes bei eingelegter Falle D die Mittelscheibe L

durch die Reibung der Rollen O an der Cylinderwandung

verhindert, sich mit der Messerscheibe C zu drehen,

d.h. wird L zurückgehalten, so entsteht dadurch eine

Verdrehung der Mutter I gegen die Messerscheibe C von 1/50 Umdrehung, demnach ein Vorschub der Mutter in der

Achsrichtung von 1/50 Steigung ihres Gewindes. Dreht sich hingegen die Mittelscheibe L gleichmäſsig mit der Messerscheibe, so wird auch die

Mutter dieselben Umdrehungen wie die Spindel machen, der Vorschub ist alsdann

Null.

Tritt demnach bei eingelegten Rollschiebern OP in Folge

gröſseren Schnitt- oder sonstigen Spanwiderstandes ein Gleiten derselben, also ein

Mitnehmen der Scheibe L ein, so verringert sich

entsprechend die Gröſse der Schaltbewegung. Wird dagegen bei fest eingelegten

Rollenschiebern die Drehung der Schraubenspindel A

umgekehrt, so rückt die Falle D aus, welche durch die

Feder F in der ausgehobenen Lage verbleibt, und wird

dadurch die Messerscheibe C frei. Durch die Reibung der

Schneidstähle wird die Drehung der Messerscheibe C

verhindert und, weil die Mittelscheibe L sich ebenfalls

nicht dreht, das Getriebepaar N gesperrt sowie die

Spindelmutter I gegen Verdrehung festgehalten. Dadurch

entsteht ein rascher Rücklauf des Werkzeuges, dessen Geschwindigkeit der vollen

Spindelsteigung entspricht. Aus Fig. 12 sind noch jene

Theile ersichtlich, welche zum Anstellen der Rollen O

an die innere Cylinderwandung dienen, behufs Festhaltens der Mittelscheibe L.

Tafeln