| Titel: | Ueber Neuerungen bei der Herstellung von Doppelsammt; von G. Rohn. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 446 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen bei der Herstellung von

Doppelsammt; von G. Rohn.

Patentklasse 86.

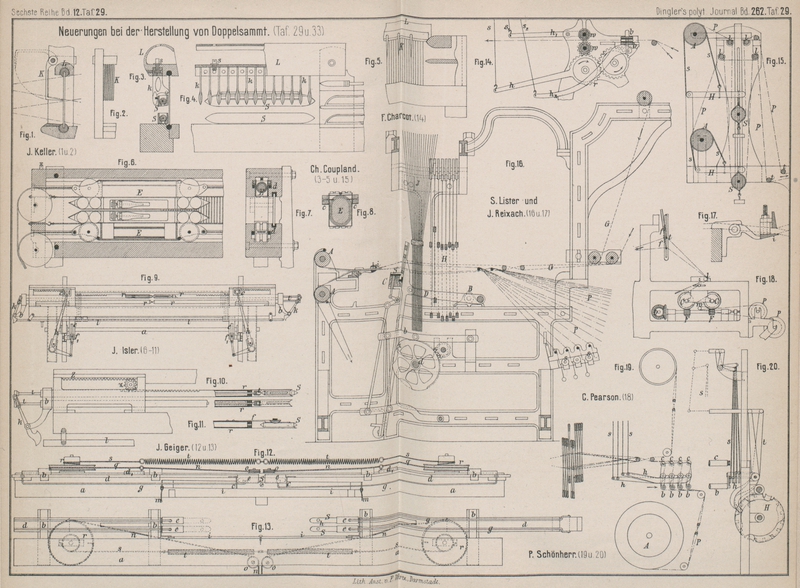

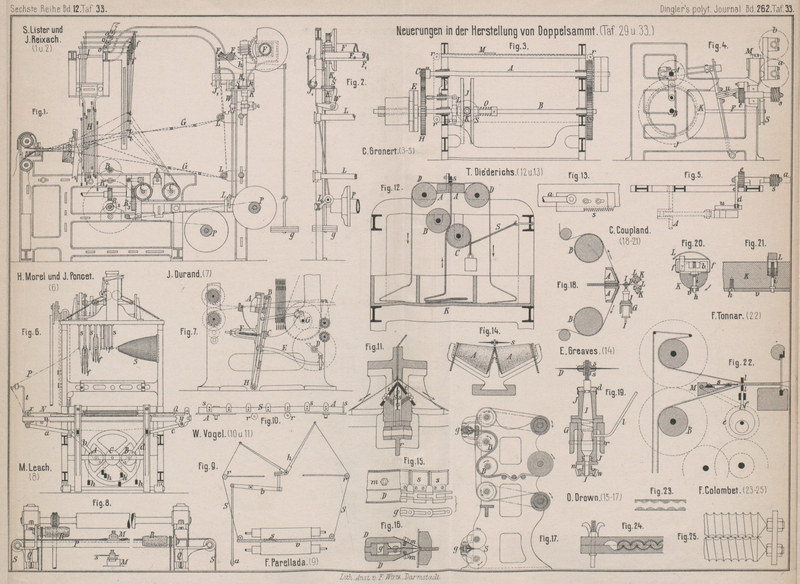

Mit Abbildungen im Texte sowie auf Tafel 29 und 33.

G. Rohn, über Herstellung von Doppelsammt.

Das Bestreben, den Sammt- und Plüschgeweben durch billigere Herstellung bezieh.

niedrige Preise jene vielseitigere Benutzung zu erhalten, welche der Geschmack der

letzten Jahre diesen Geweben zu Theil werden lieſs, hat hauptsächlich dazu

beigetragen, daſs durch zahlreiche Verbesserungen die gleichzeitige Herstellung

zweier SammtgewebeVgl. hierüber Mittheilungen von Tränkle im Gewerbeblatt aus Württemberg, 1862 * S. 248 und

im Polytechnischen Centralblatt, 1862 * S.

1417, von Zeman im Officiellen Ausstellungsbericht der Wiener Weltausstellung, 1873

Gruppe Webereimaschinen * S. 27, ferner in Karmarsch-Hartig: Handbuch der mechanischen Technologie, (Hannover

1876) S. 1010., auch mit gleichzeitiger Eintragung zweier

Schuſsfäden, auf mechanischen Webstühlen ermöglicht wurde. Es werden auch thatsächlichthatächlich heute alle Gewebe, die sonst nur auf Doppelsammtstühlen mit Hand- und

Fuſsbetrieb hergestellt wurden, auf Kraftstühlen mit fast erhöhter Gleichmäſsigkeit

und gröſserer Leistung hergestellt, so daſs sogen. Handwaare von der Maschinenwaare

kaum zu unterscheiden ist. Ja es werden auf mechanischen Doppelsammtstühlen

gemusterte Gewebe erzeugtVgl. Marcus 1881 240

* 110., welche sonst nur auf einfachen Handstühlen hergestellt

wurden, so daſs die Handweberei bei Sammt nur noch auf feinere und namentlich

zusammengesetzt gemusterte Gewebe angewiesen ist, welche allerdings kein so groſses

Absatzgebiet haben.

Nichtsdestoweniger erfordert der mechanische Doppelsammtwebstuhl stuhl von dem bedienenden

Arbeiter eine erhöhtere Aufmerksamkeit, da die einzelnen Mechanismen noch nicht ganz

die gewünschte Einfachheit und sichere Wirkungsweise besitzen, und deshalb zeigt

sich in Bezug auf die Doppelsammtweberei noch eine rege Erfindungsthätigkeit, welche

in der nachfolgenden Uebersicht gekennzeichnet werden soll.

Die Doppelsammtgewebe setzen sich aus zwei einfachen Geweben zusammen, welche durch

die die Haardecke des Sammtes bildenden Fäden unter einander verbunden sind. Werden

im fertigen Gewebe diese Verbindungsfäden in der Mitte zwischen den beiden einfachen

Geweben zerschnitten, so werden die letzteren jedes für sich mit gegen einander zu

liegenden Haardecken erhalten. Die Verbindungsfäden, die sogen. Polfäden, werden

gewöhnlich von einer besonderen dritten Kette gebildet; jedoch finden sich auch

Vorschläge, die Haardecke oder den sogen. Flor bei Doppelsammtgeweben durch

Schuſsfäden zu bilden. Für die Polfäden hat man nun bei Doppelkettensammt entweder

eine Kette, oder zwei Ketten; die beiden so erhaltenen Gewebearten veranschaulichen

im Durchschnitte die Textfig. 1 und 2. Die einfachen wie die Doppel-Polfäden können dann

je nach der gewünschten Flordichte einfädig, drei- und mehrfädig kreuzend oder

bindend mit den Schuſsfäden der Grundgewebe verwebt werden, wie ebenfalls

ersichtlich gemacht ist. Die Grundgewebe für sich werden in einfacher Leinwand- oder

Köperbindung hergestellt.

Fig. 1., Bd. 262, S. 446

Fig. 2., Bd. 262, S. 446

Fig. 3., Bd. 262, S. 446

Fig. 4., Bd. 262, S. 446

Während bei der Herstellung der gewöhnlichen Doppelsammtgewebe die Polfäden zwischen

den beiden Grundgeweben liegen und dadurch der Abstand zwischen letzteren beim Weben

die Florhöhe des Sammtes bestimmt wird, wobei auch eingelegte Nadeln mithelfen

können, will J. Keller in M.-Gladbach (* Erl. D. R. P.

Nr. 26350 vom 17. Juni 1883) ein Doppelsammtgewebe mit

einseitig freiliegenden Polfäden herstellen. Die letzteren bilden wie bei

der einfachen Sammtweberei Maschen über eingelegten Schneidnadeln und nach dem

Aufschneiden der Maschen lassen sich die beiden Gewebe in der durch Textfig. 3 angedeuteten Weise trennen, wobei sich also

die Polfäden des unteren Gewebes durch das oben liegende Gewebe durchziehen müssen.

Abgesehen davon, daſs hierbei verschiedene Florhöhen der beiden Sammtgewebe

entstehen, begibt man sich auch des groſsen Vortheiles der leichten Trennung der auf die gewöhnliche

Weise hergestellten Doppelsammtgewebe sowie des sonst zulässigen Wegfalles von

Einlegnadeln.

In derselben Quelle gibt Keller noch ein Verfahren zur

gleichzeitigen Herstellung von vier Sammtgeweben

an. Wie aus Textfig. 4 zu entnehmen, ist das

vorbeschriebene Verfahren zur Herstellung eines Doppelgewebes benutzt. Die Polfäden

können dabei entweder zwischen den beiden äuſseren und den beiden mittleren Ketten,

oder auch zwischen je einer äuſseren und mittleren Kette binden. Man erhält jedesmal

Gewebe mit zwei verschiedenen Florhöhen und die Polfäden der äuſseren Gewebe müssen

sich bei der Trennung durch die inneren Gewebe ziehen.

Bei den mechanischen Webstühlen zur Herstellung gewöhnlicher Doppelsammtgewebe, wie

solche u.a. von Felix Tonnar bezieh. von Gebrüder Burtscheidt in Dülken bei Crefeld bis zu 1m,5 Webbreite, von G.

Bernhardt's Söhne in Gaudenzdorf bei Wien gebaut werden, ist in erster

Linie zu unterscheiden, ob die Schuſsfäden der beiden Grundgewebe nach einander oder

gleichzeitig eingetragen werden. Da bei der letzteren Art eine gröſsere Leistung

(fast die doppelte) gegenüber der ersteren besteht, so erscheint es begreiflich,

daſs man zuerst für solche Webstühle Laden mit doppelter

Schützenbahn herzustellen suchte. Diese Laden ermöglichen, die Webfächer

für beide Gewebe gleichzeitig in einem Hube der Schaft- oder Jacquardmaschine zu

bilden, während beim Eintragen der gegenüber liegenden Schuſsfäden in den

Grundgeweben nach einander auch zweimal nach einander Fach gebildet werden muſs,

wobei die Fäden der Polkette durch den Auflauf der Schütze immer mehr angegriffen

werden.

J. Keller bringt daher zur Herstellung einer zweiten

Schützenbahn einen im Winkel gebogenen Nadelkamm K

(Fig. 1

und 2 Taf. 29)

in Vorschlagderselbe ist am Ladendeckel L drehbar

befestigt und wird beim Ladenausschlage selbstthätig niedergedreht und dann beim

Schützenschlag gehoben.

Eine ähnliche Einrichtung hatten früher schon Ch.

Coupland und J. Tingue in Seymour, Nordamerika

(* D. R. P. Nr. 16408 vom 22. Februar 1881) angegeben; der Nadelkamm war aber nicht

so dicht und, wie aus Fig. 5 Taf. 29 ersichtlich

ist, fest am Ladendeckel L. Daneben wurde eine Einrichtung beschrieben, wobei die einzelnen

Flachdrähte des Weberblattes ⊣-förmige Nasen besitzen, an welchen die zweite Schütze

geführt wurde. Dieses Mittel benutzt Ch. Coupland (* D.

R. P. Nr. 29881 vom 11. März 1884) wieder, nur wird die Schützenführung an

besondere, am Ladendeckel L befestigte Zinken k (Fig. 3 und 4 Taf. 29) verlegt. Diese

Zinken, welche zum leichteren Eintritte in das Webfach mit gerundeten Spitzen

versehen sind, besitzen Aussparungen, in welchen sich entsprechende Rippen an der

Schütze S führen. Die Zinken k werden mit einer Leiste verschraubt: die letztere ist mittels Schrauben

s in der Lothrechten genau einzustellen und damit

auch der Schützenlauf in der Fachhöhe zu regeln.

Bei schmäleren Waarenbreiten läſst sich auch mittels sogen. Steckschützen (vgl. H. Woodman 1881 240 * 355) ein gleichzeitiges Eintragen zweier oder auch

mehrerer Schuſsfäden erzielen; eine Ladenbahn wird dabei nicht gefordert. J. Geiger in Lobberich (* Erl. D. R. P. Nr. 30718 vom

27. Juli 1884) hat eine solche Einrichtung angegeben. Auf dem Balken a (Fig. 12 und 13 Taf. 29)

der Weblade sind in den Führungen b die Steckschieber

d wagerecht verschiebbar geführt. Die Schieber d sind an ihren nach innen zu gekehrten Enden gegabelt

und tragen an den beiden Zinken Blechkästen e, in

welche die Schützen S hineinpassen. Die letzteren

werden in den Kästen e durch federnde Haken g gehalten, welche durch Löcher in den Schützenkästen

in entsprechende Vertiefungen h an den Schützen

greifen:, der sichere Eingriff wird dabei durch Führungen c vermittelt. Die beiden Schieber d werden

nun durch Schnüre n bewegt, welche mit einem Ende an

verstellbaren Stücken d1 der Schieber d und mit dem anderen Ende an

Tritthebeln o. dgl. befestigt sind, so daſs, wenn die über die Rollen o gelegten Schnüre n

angezogen werden, sich beide Schieber d gleichzeitig

nach der Mitte der Lade zu bewegen und dadurch die in einem Schieber d sitzenden Schützen durch das vorher gebildete

Doppelfach gesteckt werden. Hat dann die Uebergabe der Schützen an den anderen

Schieber d stattgefunden, so ziehen die Federn t durch die Schnüre s und

q unter Vermittelung der Doppelrollen r die Schieber d

gleichzeitig wieder zurück. Die Auslösung der Haken g

bei der Schützenübergabe erfolgt durch eine drehbare Schiene i, deren umgebogene Enden die Haken g

umfassen und welche abwechselnd von den Schnüren m auf

verschiedenen Seiten angezogen wird.

Unter Vermeidung von Schnüren und Federn, welche die Webegeschwindigkeit

beeinträchtigen und wenig dauerhaft sind, hat J. Isler

in M.-Gladbach (* D. R. P. Nr. 36862 vom 18. März 1886) den Bewegungsmechanismus

einer Weblade mit Steckschützen aus lauter starren Theilen zusammengesetzt. Die

Schützen S werden dabei in Röhren r (Fig. 9 bis 11 Taf. 29) gefaſst und

in denselben durch Federn f (vgl. Fig. 11), welche in an

den Schützen vorgesehene Vertiefungen schnappen, festgehalten. Bei der Uebergabe der

Schütze aus dem einen in das gegenüber stehende Rohr muſs dieselbe aus dem

festhaltenden Rohre aus und in das leere Rohr hinein gestoſsen werden, wozu in den

Röhren Treiber t vorgesehen sind. Die gleichzeitige

Bewegung der Röhren r erfolgt von der Ladenkurbelwelle

a aus durch zwei excentrische Scheiben e, welche auf Hebel f1 wirken und diese dadurch in Schwingungen

versetzen. Die Endpunkte der Hebel f1 übertragen ihre Bewegung durch Gelenkstangen auf

Winkelhebel h, welche dadurch Gleitstücke c in Schlitzen an beiden Enden der Lade verschieben. An

diesen Gleitstücken c sitzen auf Zapfen drehbar kleine

Räder z, welche gleichzeitig in feste Zahnstangen Z an dem Schlitzrahmen und in die Zähne der oberen Röhren

r greifen, so daſs bei der Verschiebung der Räder

z die oberen Röhren um den doppelten Hub der Räder

oder der Gleitstücke c gegen einander zu bewegt werden.

Die unteren Röhren r sind mit den oberen auſserhalb der

Lade durch Brillenstücke b verbunden. An diesen sitzen

auch drehbar die Hebel k, welche durch Bewegen ihres

unteren Armes von den Enden der Stange l durch den

oberen Arm die Treiber t in den Röhren r ausschlagen, so daſs die Schützen S in den Röhren ausgetauscht werden. Der wechselnde

Anschlag der Hebel k wird durch abwechselnde

Verschiebung der Schiene l nach beiden Richtungen vom

Mechanismus des Webstuhles aus bewirkt.

J. Isler (* Erl. D. R. P. Nr. 30878 vom 6. September

1884) hat auch noch die gleichzeitige Bewegung zweier

Schützen mit Hilfe des elektrischen Stromes in Vorschlag gebracht, wie dies

bei Versuchsstühlen zum Rundweben bereits früher geschehen. Es treten hierbei

keinerlei Betriebstheile in oder zwischen die Webfächer, wie bei den vorher

beschriebenen Doppelladen, sondern auſserhalb der Webfächer werden zwei kräftige Elektromagnete quer über die Webketten geführt, welche

die eisernen Schützen schwebend durch die Fächer tragen. Die Elektromagnete sind

nach Fig. 6

und 7 Taf. 29

auf kleinen Rollwagen E angeordnet und die Strom

Zuleitung findet durch an denselben vorgesehene messingene Contactschienen c (vgl. Fig. 8) statt. Jeder

Elektromagnetwagen E wird in der Lade durch Gleitbahnen

geführt, welche an den Seitenwänden Nuthen besitzen, in die je ein mit der

Stromquelle verbundener Messingstab d eingeschoben

ist.

Für solche mechanische Doppelsammtwebstühle, bei welchen immer abwechselnd ein Schuſs in der oberen und dann in der

unteren Grundkette eingetragen wird, haben S. C. Lister

und J. Reixach in Manningham, England (* D. R. P. Nr.

24165 vom 10. August 1882) eine Lade mit in der Höhe

verstellbarer Bahn angegeben. Durch dieselbe soll der Schütze beim Weben im

unteren Fache eine bessere Unterstützung während ihres Laufes gegeben werden, weil

die Schütze im oberen Fache durch die Unter- und die Polkette genügend unterstützt

erscheint. Fig.

16 Taf. 29 veranschaulicht die ganze Einrichtung eines mechanischen

Webstuhles zur Herstellung gemusterter Doppelsammtgewebe. Jeder Polkettenfaden P ist durch eine Litze der Jacquardmaschine J gezogen und auf eine Spule s gewickelt, so daſs die Spannung jedes Fadens einzeln geregelt werden

muſs. Die Bindung der Grundketten G wird durch Schäfte

H hergestellt, welche mittels Excenter bewegt

werden. Die Lade C wird mittels der Lenkstangen D von einer Kurbelwelle B

aus bewegt. Auf der Welle d, welche von der Welle B getrieben wird, sitzt ein Excenter z, welches abwechselnd einen durch sein Eigengewicht

aufliegenden Hebel b hebt und damit durch eine aus Fig. 16

ersichtliche Hebelverbindung die Ladenbahn S hebt und

senkt. Diese Bewegung erfolgt so, daſs auch beim Weben der unteren Kette die Bahn S nach dem Eintragen des Schusses schnell abfällt, um

beim Vorwärtsgange der Lade der sogen. Florlehre i

auszuweichen. Die Florhöhe wird nämlich nicht durch eingelegte Nadeln, sondern durch

zwei gegen einander stellbare Schienen (vgl. Fig. 17 Taf. 29)

bestimmt. Diese Doppelschiene i muſs beim oberen und

unteren Weben verschiedene Lage einnehmen können, weshalb dieselbe drehbar ist, und

die erhaltene Schwingung wird gleich benutzt, um die Aufwindebäume A in langsame Drehung zu versetzen.

In Bezug auf die Kettenzuführung bei

Doppelsammtwebstühlen erfordert hauptsächlich die Polkette eine besondere Aufmerksamkeit. Es ist leicht einzusehen, daſs von

der Regelmäſsigkeit der Zuführung und Spannung der Polkette zumeist die

Gleichmäſsigkeit des Gewebes abhängt, und es finden sich hierzu ganz verschiedene

Vorschläge.

F. Charcot in Paterson, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 25

711 vom 11. Mai 1883) will die Polkette durch Klemmwalzen

und Klemmbacken abwechselnd zuführen und festhalten. Die Polkettenfäden

laufen in gerader wagerechter Richtung genau zwischen die beiden Grundketten und

dabei durch ein Paar flacher Backen b (Fig. 14 Taf. 29) und ein

Paar Walzen w, welche beide gegen einander bewegt

werden können, so daſs dann die Fäden geklemmt sind; hierzu sind die Oberflächen der

Walzen und die Innenflächen der Backen noch mit einem besonderen rauhen Ueberzuge

versehen. Die Hebel h1

und h2, welche das

Festklemmen der Fäden bewirken, sind durch Schnüre s1 und s2 mit der Schaftmaschine des Webstuhles in

Verbindung und ebenso der Hebel h, welcher an seinem

Drehzapfen zu einem Zahnrade r ausgebildet ist;

letzteres setzt dann gleichzeitig das Walzenpaar w in

Umdrehung und schiebt das in Führungen des Gestelles verschiebbare Backenpaar b vor und zurück. Es wird also, wenn alle drei Schnüre

s, s1 und s2 gezogen werden,

Kette zugeführt und dieselbe beim Ziehen der beiden Schnüre s1 und s2 nur festgehalten.

Bei der von P. Schönherr in Chemnitz (* D. R. P. Nr.

33432 vom 16. December 1884) angegebenen Kettenzuführung oder sogen. Walkeinrichtung wird die von dem Baume A (Fig. 19 Taf. 29) kommende

Polkette P vierfach getheilt und jeder Theil zweimal im

rechten Winkel zur Erhöhung der Spannung über die kleinen Walzen b und c geführt. Die

Polkette P wird, wenn dieselbe vom unteren Grundgewebe

in das obere tritt oder umgekehrt vom Baume A dadurch

gleichmäſsig abgezogen und den Webschäften zugeführt, daſs alle vier Walzen b gleichzeitig in der Richtung des angedeuteten Pfeiles

zurückgehen. Dies wird dadurch erreicht, daſs die Walzen b in Winkelhebeln h lagern, welche durch

Schnüre s mit den Hebeln t

von seitlich am Webstuhle absetzend umlaufenden Hubscheiben H (vgl. Fig. 20 Taf. 29) in Verbindung stehen. Die Polkette bleibt in Folge

dessen schlaff bis zur Schuſseintragung nach dem Uebergange der Polfäden von einem

in das andere Grundgewebe, worauf sogleich durch Zurückgehen der Walzen b die Polkette in entsprechender Weise wieder gespannt

wird.

Ch. Pearson in Philadelphia (Nordamerikanisches Patent

Nr. 343648) bringt einen Schneckentrieb für die

Zuführwalzen der Polketten in Vorschlag. Wie aus Fig. 18 Taf. 29 zu

ersehen, sind die von den beiden Bäumen P sich

abwickelnden Ketten über die kleine Walze w geführt,

dann um die groſsen Walzen C geschlungen, von welchen

die Fäden über eine Leitwalze l zu den Spannstäben t und den Litzen der Webschäfte laufen. Die Spannstäbe

t sind an Federn f

aufgehängt und die Walzen C werden von der Kurbelwelle

D des Webstuhles aus mittels Kegelräder und

Schneckengetriebe F gleichzeitig zur Zuführung der

Kette gedreht.

Zur Erzielung einer selbstthätigen Regelung und

Vergleichmäſsigung der Polkettenspannung an Doppelsammtwebstühlen hat Ch. Coupland in Seymour (* D. R. P. Nr. 32524 vom 3.

März 1885) die in Fig. 15 Taf. 29 dargestellte Einrichtung entworfen. Die von den Bäumen

A sich abwickelnden Kettenfäden P werden zwischen kleinen Leitwalzen l über die Spannwalzen S

und dann über Stäbe t zum Harnisch geführt. Die

Spannwalzen S hängen an beschwerten Hebeln H, welche um feste Zapfen am Webstuhlgestelle drehbar

sind und von denen die am Drehpunkte und einem mittleren Armpunkte festgemachten

Seile s über die Bäume A

gelegt sind. Bei einer Zunahme der Fadenspannung in den Ketten P werden die Walzen S

zufolge Verkürzung der Fadenschleifen, in welchen sie liegen, gehoben und damit die

Seilreibung an den Kettenbäumen A durch Schlaffmachen

der Seile s vermindert. Bei Nachlassen der Ketten P tritt natürlich die entgegengesetzte Wirkung ein.

(Schluſs folgt.)