| Titel: | Apparat zum Melden von Barometerschwankungen beim Auftreten von Grubengasen in Steinkohlengruben. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 451 |

| Download: | XML |

Apparat zum Melden von Barometerschwankungen beim

Auftreten von Grubengasen in Steinkohlengruben.

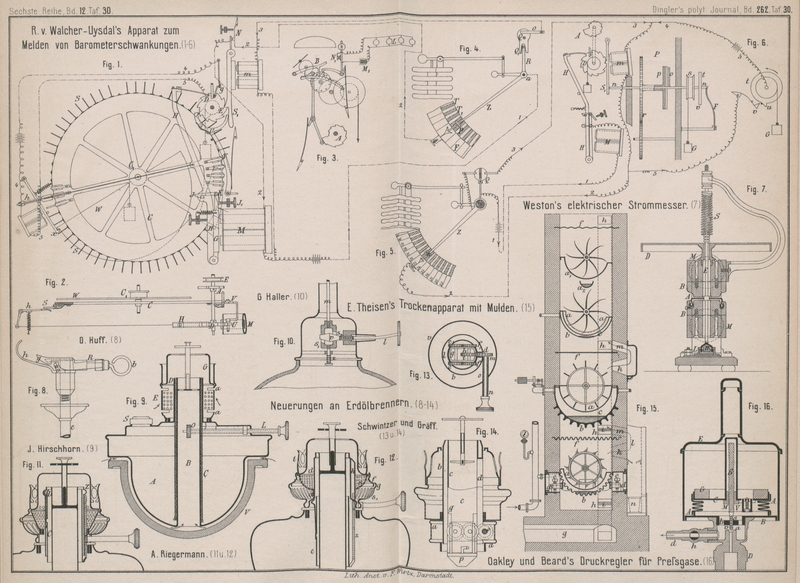

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Apparat zum Melden von Barometerschwankungen in Gruben.

Durch die groſsen Schlagwetterunfälle des J. 1885 wurde R. v.

Walcher-Uysdal in Teschen, Oesterr.-Schlesien, veranlaſst, in den

Kohlengruben zu Karwin eine groſse Reihe von Beobachtungen und Versuchen

anzustellen, um einen etwaigen Zusammenhang der Grubenausströmung mit den Vorgängen

in der Atmosphäre, vornehmlich dem veränderlichen Luftdrucke, festzustellen. Diese

Beobachtungen und Versuche hatten einen durchschlagenden Erfolg, indem dieselben

vollständig klarlegten, daſs das Ausströmen des Grubengases aus der Kohle dem

Luftdrucke umgekehrt proportional sei, so daſs dieselbe mit dem abnehmenden

Luftdrucke wächst und mit dem steigenden sich vermindert.Dieses Gesetz wurde nach der Zeitschrift für das

Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1886 * S. 155 auch bei Versuchen

über den Einfluß des Luftdruckes auf

die ausströmende Gasmenge eines Bläsers, welche

Dr. Broockmann in Bochum vorgenommen hat,

bestätigt. Dabei wurde der Einfluſs des Luftdruckes auf die angesammelten

Gasmengen an deren Ausflüssen, also an den Bläsern, durch Messung der Höhe

einer Bläserflamme mit Vergleichung des Barometerstandes

bestimmt. Dabei ist neben der Tiefe des Barometerfallens namentlich die Raschheit des

Sinkens von Wichtigkeit, indem die Lüftungsgebläse bei einem plötzlichen Fallen des

Barometers die massenhaft austretenden Gase nicht zu bewältigen vermögen. Das

Steigen des Barometers beseitigt sofort die Gefahr. Dieses aus dem Barometergange

und den Analysen der Grubenluft abgeleitete Gesetz wurde während der Versuchszeit

vielfach durch die praktischen Wetterbeobachtungen der Bergbeamten bestätigt und

durch künstlich in der Grube hervorgerufene Luftverdünnungen nachgewiesen; ja bei

allen Unglücksfällen des J. 1885, welche durch Schlagwetter herbeigeführt wurden,

läſst sich der genaue Zusammenhang mit einem starken Fallen des Barometers

nachweisen. Man kann mithin durch genaue Beobachtung des Barometers das Eintreten

erhöhter Gefahr erkennen und danach Vorkehrungen treffen.

Die genaue und unausgesetzte Beobachtung des Barometers ist jedoch eine Aufgabe,

welche dem vielbeschäftigten Bergbeamten für die Länge der Zeit kaum zugemuthet

werden kann. R. v. Walcher-Uysdal (* D. R. P. Kl. 74

Nr. 37184 vom 18. August 1885) hat daher einen Apparat entworfen, welcher das Sinken

des Luftdruckes und die damit eintretende Gefahr anzeigt. Dieser Apparat enthält ein

Barometer, eine Uhr

und ein Läutewerk. Die Bewegungen des Barometers werden

auf das Läutewerk so übertragen, daſs dieses die Anzahl Millimeter, um welche das

Barometer fällt, durch die Zahl seiner Schläge anzeigt. Diese Meldung beschränkt

sich jedoch auf einen bestimmten Zeitabschnitt, z.B. 8 Stunden, so daſs die Zahl der

Schläge der Anzahl Millimeter entspricht, um welche das Barometer in den letzten 8

Stunden gefallen ist. Zu diesem Zwecke muſs die Uhr das beim Fallen des Barometers

um 1mm eintretende Signal nach Ablauf der 8

Stunden auslösen. Sowie das Barometer steigt, hören alle Meldungen auf und der

Apparat wird auf den Anfangszustand zurückgestellt.

Diese Thätigkeit des Apparates kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Das

Barometer kann ein Metall- oder ein Quecksilberbarometer sein; zum Melden kann ein

gewöhnliches Uhrschlagwerk oder ein elektrisches Läutewerk dienen und endlich kann

das Eingreifen der Uhr in das Läutewerk auf elektrischem und mechanischem Wege

bewirkt werden. Unter diesen verschiedenen zulässigen Anordnungen werden die beiden

nachfolgend beschriebenen als besonders geeignet hervorgehoben.

Die erste Anordnung ist in Fig. 1 bis 4 Taf. 30

veranschaulicht. Das Barometer (Fig. 4), aus 6 bis 7 Dosen

des Aneroidsystemes bestehend, überträgt seine Bewegung auf die Achse a, mit welcher ein Zeiger Z und ein kürzerer Hebel R verbunden sind.

Der Zeiger trägt ein Contacträdchen P aus Platin-- Silber oder einer

ähnlichen geeigneten Legirung, welches auf dem die Skala tragenden Ringe F abwechselnd einen elektrischen Strom schlieſst. Die

Plättchen T sind nämlich aus Elfenbein und in die

Metallskala F eingelegt; T1 sind aufgelöthete Platinplättchen,

deren Oberfläche mit der Oberfläche der Elfenbeinplättchen in einer Ebene liegt. Der

Hebel R, welcher sich in der Gabel Q bewegt, kann mit dieser nur bei steigendem Barometer

Contact schlieſsen, da die Gabel Q bei Q1 mit einem

Elfenbeinplättchen belegt ist. o ist eine schleifende

Contactfeder, welche gleichzeitig als Bremse für die Gabel Q dient.

Ist nun das Barometer im Fallen begriffen, so wird durch das

Rädchen P auf den Platinstreifen T1 bei jedem Millimeter

der Stromkreis 1-2 geschlossen. Dadurch wird der in

diesem Stromkreise befindliche Elektromagnet M (Fig. 1) erregt

und der Stemmhebel H in Thätigkeit gesetzt. Der Anker

G und der Hebel H

drehen sich nämlich um dieselbe Achse, sind jedoch nur durch die Klinke J verbunden, so daſs nach der Anziehung diese Klinke

durch die Stellschraube J1 ausgelöst wird und der Hebel H zurückfällt.

Dadurch wird bewirkt, daſs auch bei längerem Contacte an einem bestimmten Plättchen

auf F der Stemmhebel H

seine Wirkung rasch und nur einmal ausführt. Wird dieses Plättchen der Skala F überschritten, so hört der Contact bei T1 auf, der Anker G wird durch die Feder zurückgezogen und die Klinke J fällt an dem Stemmhebel H ein.

So oft nun das fallende Barometer 1mm zurücklegt, wird also das Steigrad D um

einen Zahn vorwärts gestoſsen. An der Achse des Steigrades D ist die Stufenscheibe A des in Fig. 3

dargestellten Schlagwerkes und die Schnurtrommel E

(Fig. 2)

befestigt. Das Steigrad D ist mit einem Anschlage

versehen, damit die Stufenscheibe A nicht über die

erste und zehnte Stufe hinausbewegt werden kann. Es wird somit das Schlagwerk,

welches von der Uhr durch Heben der Klinke B jede

Minute ausgelöst wird, durch die Anzahl der Schläge die Zahl der Millimeter

bezeichnen, um welche das Barometer gefallen ist.In Fig.

3 ist die Stufenscheibe A so

eingerichtet, daſs das Schlagwerk jede Minute einmal schlägt, auch wenn das

Barometer steigt. Beim Fallen um 1mm kommt

dann ein zweiter Schlag hinzu u.s.w. Diese Einrichtung hat darin ihre

Begründung, daſs der jede Minute erfolgende Schlag den Beobachter über das

richtige Arbeiten des Apparates in Klarheit erhält. Will man jedoch die

Wirkungsweise des Schlagwerkes so einrichten, daſs es nur bei fallendem

Barometer schlägt und zwar gerade so oft, als das Fallen Millimeter beträgt,

so kann man durch den Magnet, welcher bei steigendem Barometer erregt ist,

einfach eine Hemmung in das Flügelrad des Schlagwerkes eintreten

lassen.

Wie bereits bemerkt, hat sich durch die Beobachtungen

herausgestellt, daſs nicht allein die Tiefe, sondern namentlich die Raschheit des

Barometerfallens die Gasausströmung erheblich vermehrt. Fällt z.B. das Barometer in

8 bis 10 Tagen um 10mm, so wird sich die

Gasausströmung nicht sehr erheblich vermehrt zeigen, da die Gebläse die langsam

austretenden Gase bewältigen können; fällt dagegen das Barometer in einem Tage um

10mm, so wird die Gasausströmung eine sehr

gefährliche sein. Der Apparat ist daher so eingerichtet, daſs die Meldung jedes

Millimeters des Barometerfallens nicht durch die ganze Zeit des Sinkens, sondern nur

durch 8 Stunden andauert, mit anderen Worten: die Zahl der Schläge des Schlagwerkes

entspricht der Anzahl Millimeter, um welche das Barometer in den letzten 8 Stunden

gefallen ist. Diese Wirkung wird durch folgende Einrichtung erreicht.

Die Scheibe C ist mit 64 umlegbaren

Stiften S oder WinkelnIn Fig.

1 Taf. 30 sind diese Stifte oder Winkel S bis auf einige der Einfachheit wegen durch starke radiale

Striche angegeben. versehen und wird in jeder Viertelstunde

einmal um 1/64

Umdrehung ruckweise durch das Uhrwerk fortbewegt, macht also in 8 Stunden einen

halben Umlauf. So oft nun der Stemmhebel H das Steigrad

um einen Zahn vorwärts bewegt, wirft derselbe durch den Winkelhebel h (vgl. Fig. 2) einen Stift der

Scheibe C um. Dieser umgeworfene Stift kommt nach 8

Stunden mit dem Daumen V des auf der gleichen Achse

befestigten Ankerhebels U in Berührung, drückt dadurch diesen zurück

und bewirkt die Auslösung des Steigrades D und der

Stufenscheibe A, wodurch diese um eine Stufe

zurückgeht. Die umgelegten Stifte S werden durch die am

Gehäuse des Apparates befestigte Bahn K wieder

aufgerichtet. Der linksseitige Haken des Ankerhebels U

hindert das Steigrad D, um mehr als einen Zahn

zurückzugehen. Dieser Haken kann sich in einem Gelenke nach auſsen bewegen. Für den

Fall nämlich, daſs einmal die Auslösung des Sperrhebels S1 mit einem Vorstoſsen des Stemmhebels

H zusammentreffen sollte, würde durch das Vorgehen

des Steigrades die Auslösung des Sperrhebels nicht vollständig erfolgen können, wenn

nicht der an den Zahn des Steigrades sich anlegende Haken nach links ausweichen

könnte.

Wenn das Barometer steigt, so wird der Strom 1-3 geschlossen, der in diesem Stromkreise liegende

Elektromagnet m erregt, der Sperrhebel S1 zurückgezogen und

dadurch das Steigrad D sammt der Stufenscheibe A ganz ausgelöst, so daſs letzteres auf die erste Stufe

zurückgeht. Durch das Zurückgehen des Sperrhebels S1 wird zugleich der federnde Contact N unterbrochen und somit eine Erregung des im

Stromkreise 1-2 liegenden Elektromagnetes M unmöglich gemacht. Dieser federnde Contact N ist so beschaffen, daſs derselbe bei der gewöhnlichen

Auslösung des Sperrhebels S1 durch den Ankerhebel U noch nicht

unterbrochen wird, sondern erst durch das vollständige Zurückziehen des Sperrhebels

durch den an diesem ruhenden Elektromagnet m. Wenn

ferner das Barometer innerhalb 8 Stunden sinkt, steigt und wieder sinkt, so würden

die beim ersten Sinken umgeworfenen Stifte S die

Stellung der Stufenscheibe beim zweiten Sinken unrichtig machen. Es muſs also bei

jedem Steigen des Barometers eine Gesammtauslösung eingreifen, welche alle auf dem

Wege begriffenen umgelegten Stifte S wieder aufstellt;

dies besorgt die excentrische Scheibe W, welche, mit

der Schnurtrommel C1

verbunden, sich entgegengesetzt zum Uhrzeiger dreht, wenn die Klinke x ausgelöst wird und bei dieser Bewegung alle etwa

umgelegten Stifte S aufrichtet. Die Auslösung der

Klinke x geschieht plötzlich beim Zurückgehen des

Steigrades D, also beim eintretenden Steigen des

Barometers, durch einen an dem Anschlagstifte des Steigrades D angebrachten Arm, welcher die auf der linken Seite mit Hartgummi belegte

Feder y streift und dadurch den Stromkreis 4-5 schlieſst.

Die an beliebigen Orten im Schachtgebäude u.s.w. aufgestellten

Nebenglocken L (Fig. 3) treten, sobald das

Schlagwerk in Bewegung gesetzt wird, durch den Contact N1 und die Lokalbatterie M1 in Thätigkeit.

Bei der in Fig. 5 und 6 Taf. 30 dargestellten

zweiten Ausführung des Apparates erfolgen die

elektrischen Contacte durch das Barometer in ganz ähnlicher Weise wie vorhin, nur

ist insofern eine Vereinfachung angebracht, daſs die Gabel Q durch eine Isolirung in zwei leitende Hälften getheilt wird und der

Zeiger Z von seiner Achse isolirt ist, wodurch der

Stromschluſs 1-2 nur bei fallendem, der Stromschluſs

1-3 nur bei steigendem Barometer möglich gemacht

und der Contact N (Fig. 1) der ersten

Anordnung unnöthig wird.

Bei fallendem Barometer wird durch den Stromschluſs 1-2 (vgl. Fig. 5) und den

Elektromagnet M (vgl. Fig. 6) ebenfalls der

Stemmhebel H bei jedem neuen Millimeter des

Barometerfalles einmal vorgestoſsen und dadurch das Steigrad D und die Stufenscheibe A um einen Zahn

bezieh. eine Stufe vorgerückt. Mit der Stufenscheibe A

ist wieder ein gewöhnliches Schlagwerk in Verbindung. Das Steigrad D und die Stufenscheibe A

haben aber 11 Zähne bezieh. Stufen und die erste Stufe der Scheibe A ist so hoch, daſs bei dieser eine Auslösung des

Schlagwerkes überhaupt nicht stattfindet, daſs also das Schlagwerk bei steigendem

Barometer keine Schläge gibt. Die nächste Stufe, welche einem Fallen von 1mm entspricht, gibt dann je einen Schlag in der

Minute. Bei steigendem Barometer wird ferner durch den Stromschluſs 1-3 der Elektromagnet m

erregt, der Sperrhebel S1 angezogen und dadurch das Steigrad D sammt

der Stufenscheibe A freigegeben, wodurch dieselben in

die Anfangsstellung zurückgeführt werden.

Die Auslösung des Schlagwerkes nach einem bestimmten

Zeitabschnitte (8 Stunden) erfolgt hier in ganz anderer Weise wie vorher. Die

Vorrichtung bei P ist dem Hipp'schen Chronoskop (vgl. 1849 114 * 255.

1852 125 * 12. 1854 132 * 259)

entnommen. Die bewegliche Spindel n trägt die Hipp'sche Nadel o,

ferner eine Schnurrolle

s und die Scheibe t.

Die Scheibe t hat einen Daumen u (vgl. Fig. 6 rechts), welcher nach einer vollständigen Umdrehung mit v Contact macht, wodurch der Stromkreis 4-5 geschlossen wird. Dieser Strom umkreist ebenfalls

den Elektromagnet m. Die radial gezahnte Scheibe p wird durch ein Rad r des

Uhrwerkes in 8 Stunden einmal umgedreht. So oft nun das Steigrad D um einen Zahn vorwärts gestoſsen wird, drückt es den

Sperrhebel S1 zurück

und dieser drückt die Achse n nach rechts. Dadurch wird

die Nadel o aus den Zähnen der Scheibe p ausgehoben und die Scheibe t durch das Gewicht G in die gezeichnete

Anfangsstellung gedreht. Sowie der Daumen u

vorbeigegangen ist, rückt die Feder F die Achse n zurück, die Nadel o legt

sich wieder in die Zähne des Rades p und die Achse n wird nun vom Uhrwerke mitgenommen, bis nach 8 Stunden

der Contact u, v eintritt, wodurch der Stromschluſs 4-5 die Nadel o wieder

ausrückt und die Scheibe t in die Anfangsstellung geht.

Bei steigendem Barometer hat der Stromschluſs 1-3

dieselbe Wirkung. Tritt nun innerhalb 8 Stunden nach dem ersten Millimeterfallen ein

zweites Sinken des Barometers um 1mm ein, so geht

die Scheibe t in die Anfangsstellung und das Schlagwerk

gibt jetzt das Doppelsignal durch 8 Stunden, wenn in dieser Zeit kein neues Fallen

oder kein Steigen des Barometers eintritt.

Diese etwas geänderte Art der Meldung hat zur Folge, daſs nach

einem Sinken des Barometers um mehrere Millimeter die Glockenzeichen alle zugleich 8

Stunden nach dem letzten Millimeterfallen aufhören, was für den Warnungszweck beim

Grubenbetriebe keineswegs als ein Nachtheil erscheint.

Tafeln