| Titel: | Ueber Neuerungen an Erdölbrennern. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 458 |

| Download: | XML |

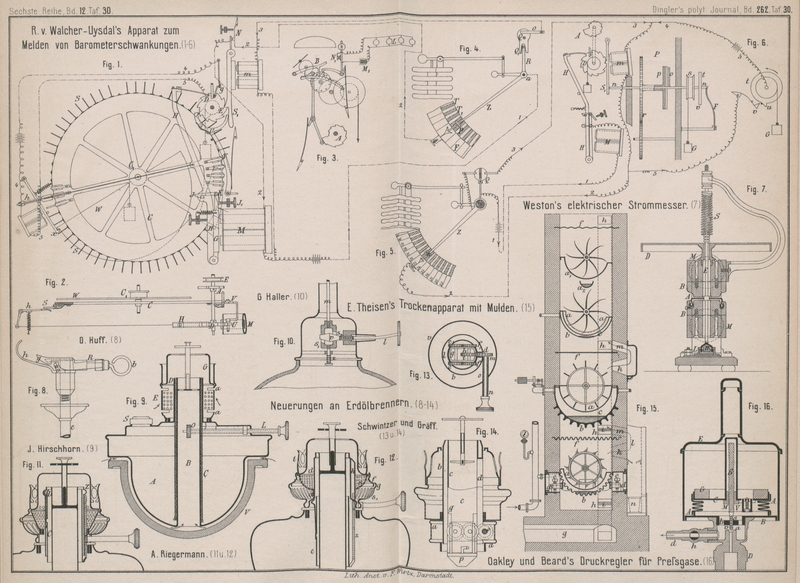

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes S. 73

d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

An Brennern für Gas, welches durch Verdampfen von Erdöl und anderen

Kohlenwasserstoffen erhalten wird (vgl. Archer * S. 370

d. Bd.), sogen. Dampfbrennern, wendet O. Huff in Berlin (* D. R. P. Nr. 36279 vom 14. Oktober

1885) einen selbstthätigen Regulator für den

Luftzutritt an, so daſs der letztere stets im Verhältnisse zur

Gasausströmung steht. Das durch das Rohr e (Fig. 8 Taf. 30)

eintretende Erdöl oder die flüssigen Kohlenwasserstoffe werden durch Erhitzung des

Brenners vergast und die erzeugten Gase strömen aus einer feinen Oeffnung a unter der Zunge g gegen

die vorn aufgebogene Scheibe h, wo dieselben eine

breite Flamme bilden. Zur Verbrennung tritt Luft von beiden Seiten des Brennerkopfes

in die zwischen diesen und der Zunge g frei bleibenden

Oeffnungen c. Die Gröſse der Flamme wird durch eine

Schraube b geregelt, welche mit einer feinen Spitze in

die Gasausströmungsöffnung a reicht und letztere mehr

oder weniger verschlieſst.

Bei solchen Brennern herrschte bisher der Uebelstand, daſs nur bei groſser Flamme ein

weiſses, leuchtendes Licht erzielt wurde, jede Verkleinerung der Flamme jedoch ein

blaues Brennen derselben ohne Leuchtkraft bewirkte, so daſs die Flammenregelung

mittels der Schraube b fast zwecklos war. Diese

Erscheinung hatte ihren Grund darin, daſs der Luftzutritt zu dem ausströmenden Gase

sich immer gleich blieb, mochte die Gasausströmung stark oder schwach sein, und

dieser Luftzutritt war

nur für die volle Flamme berechnet. Die neue Luftregulirung besteht aus einer Gabel

R, deren Rücken auf der Schraube b so befestigt ist, daſs die Schenkel der Gabel mit

Hilfe von b vorwärts geschoben werden und die

Oeffnungen o verengen. Der Luftzutritt wird also stets

der Flammenregelung entsprechend verändert. Um alle Brennertheile behufs Reinigung

besser zugänglich zu machen, ist die Brennscheibe h

lose aufgesteckt und drehbar angeordnet.

G. Haller in Ottensen (* D. R. P. Nr. 36292 vom 11.

December 1885, Zusatz zu * Nr. 27120) benutzt die in Fig. 10 Taf. 30

dargestellte Anordnung für den Ventilverschluſs eines

Dampfbrenners. Der Zweck des Doppelkegels v

ist, eine zwangsläufige senkrechte Bewegung der Ventilstange m bei seiner wagerechten Verschiebung durch die Stellschraube l zu sichern. Die Schlitze s1 und s2 sind so angeordnet, daſs der vordere Kegel von v stets unten den Schlitz s2, der hintere Kegel dagegen stets oben

den Schlitz s1 berührt.

Die Feder z gleicht nur etwa vorhandenen todten Gang

des Kegels v in den Schlitzen aus.

Neuerungen an Rundbrennerlampen mit centralem, durch den

Oelbehälter reichendem Luftzuführungsrohre haben Riegermann bezieh. Hirschhorn angegeben.

A. Riegermann in Elberfeld (* D. R. P. Nr. 36686 und

36687 vom 8. Januar 1886) vereinfacht die Verbindung des Glasträgers mit dem

Brennerrohre und Brennerkorbe und vermeidet Schrauben-, Bajonnet- und

Aufsteckverschlüsse gänzlich. Der Vortheil der bequemen Handhabung liegt

hauptsächlich darin, daſs man den Glasträger t mit dem

inneren Siebe s (Fig. 12 Taf. 30) selbst

bei brennender Lampe und mit bereits in dem Träger sitzenden Glascylinder leicht auf

das Brennerrohr aufstecken kann, was besonders für die Straſsenbeleuchtung von

wesentlicher Bedeutung ist. Das innere, mit dem Glasträger t fest verbundene Sieb s besitzt unten einen

cylindrischen Theil a, welcher mit federnden

Einbauchungen versehen ist und möglichst genau und fest auf das Brennerrohr d paſst, so daſs der ganze Glasträger t auf dem Brennerrohre festgeklemmt wird. Um den

Glasträger t unverrückbar zu machen, ist an dem

Brennerrohre d noch eine Führung k angebracht, welche in einen Schlitz des Theiles a paſst, kapselartig gestaltet ist und zur Aufnahme der

den Dochtträger e bewegenden Zahnstange z benutzt werden kann. Die Gesammtanordnung wird in

ihrer äuſseren Form dadurch abgeschlossen, daſs die an dem Glasträger t angebrachte äuſsere Kante f in das bei g wulstförmig endende äuſsere

Sieb s1 greift.

Weiter verlegt Riegermann die sonst am Brennerrohre

angebrachte ringförmige Höhlung Z (Fig. 11 Taf. 30) in den

oberen Theil des äuſseren Dochtrohres, in welche sich nach Heraufziehen des

Dochtträgers C die federnden Klauen D einlegen, um den Docht festzuklemmen und mitzunehmen.

Hierdurch wird bezweckt, den Docht, ohne den Brenner abschrauben zu müssen, nach

theilweisem Verbrauche herausziehen zu können und eine Anfeuchtung des oberen Dochttheiles nach

erfolgtem Eingieſsen in leichter Weise zu ermöglichen.

Zur Vermehrung der äuſseren und inneren Luftzuführung

und zur Kühlung des Oelbehälters hat J. Hirschhorn in Berlin (* D. R. P. Nr. 36915 vom 17.

December 1885) folgende Einrichtungen getroffen. Die äuſsere Zuführung von

Verbrennungsluft an die Flamme erfolgt durch das gelochte Rohr E (Fig. 9 Taf. 30) zwischen

dem äuſseren Dochtrohre D und dem Brandrohre G. Die Luftzuführung in das Dochtrohr B erfolgt zwischen dem Oelbehälter A und dem Lampenkorbe V,

welche durch Rippen an V in einer gewissen Entfernung

von einander gehalten werden. Durch diese frische Luft wird der Behälter A kühl gehalten und der Docht C bei niedrigem Erdölstande vor zu starkem Austrocknen bewahrt. Um die von

der Flamme entwickelte Hitze vom Oelbehälter A

abzuhalten, sind an dem oberen und unteren Rande des Rohres E je vier rechteckige Ausschnitte a

angebracht, so daſs nur oben und unten je vier schmale Verbindungsstege stehen

bleiben. Der Behälter A wird durch die seitliche

Einguſsschraube S gefüllt. Die Dochtführung dieser

Lampe ist im Gegensatze zu den bisherigen Anordnungen aus dem Brenner in den

Oelbehälter verlegt behufs leichterer Reinigung des Brenners und bequemeren

Einziehens des Dochtes. Der Antrieb erfolgt durch zwei schräg gegen einander

liegende, durch Kegelrädchen verbundene Achsen L,

welche zwei einander gegenüber stehende Antriebsrädchen O tragen. Die Achsen L sind in besonderen

Hülsen gelagert.

Auch Schwintzer und Gräff in Berlin (* D. R. P. Nr.

36927 vom 18. Februar 1886) legen bei ihren Rundbrennerlampen mit Flachdocht auf die leichte Reinigung groſsen Werth.

Die Eigenthümlichkeit der Dochtbewegung besteht darin, daſs der Mechanismus

unabhängig von den Dochtscheiden und dem Brennerkorbe in einem Kasten

zusammengestellt ist, welcher in das untere Ende der geschlitzten, federnden,

inneren Dochthülse eingeschoben und befestigt wird und behufs Reinigung oder

Ausbesserung einfach und bequem ausgewechselt werden kann. An dem unteren

Brennerringe a (Fig. 13 und 14 Taf. 30)

ist die äuſsere Dochthülse b angelöthet, welche die

innere Dochthülse c mittels des den Schlitz d umgebenden Steges trägt. Vier Rädchen e, e1 und f, f1 auf den Achsen

g und h ruhen in dem

Kasten l und dienen zur Bewegung des Dochtes von innen,

während die Rädchen i und m die Drehung von der Spindel n, welche in

dem festgelötheten Röhrchen o gelagert ist, übertragen.

Hierdurch ist die Verwendung cylindrischer Dochthülsen ermöglicht, welche nur einen

schmalen, der Breite des Triebes m entsprechenden

Schlitz zu besitzen brauchen, so daſs dadurch die Rundbrenner einen

verhältniſsmäſsig groſsen Durchmesser erhalten können, ohne den Brennerfuſs zu groſs

zu gestalten, wie z.B. bei den sogen. Kosmosbrennern, bei welchen das ganze

Dochtgetriebe in der dreieckigen Oeffnung der nach unten aus einander gehenden

kegelförmigen Dochthülse liegt. Die untere Oeffnung der Dochthülse c wird mittels einer Kappe p geschlossen, welche vermöge eines Bajonnetverschlusses leicht abgezogen

werden kann. Der Kasten l wird einerseits durch diese

Kappe p, andererseits durch einen Anschlag q der inneren Dochthülse in der richtigen Lage gehalten

und ist auf diese Weise leicht auswechselbar. Auſserdem ist durch die Lagerung

sämmtlicher Getriebetheile in dem besonderen Kasten l

eine starre Verbindung derselben geschaffen, welche dem Unbrauchbarwerden der

einzelnen Theile weniger ausgesetzt erscheint.

Verunreinigungen, namentlich Dochtkohlentheilchen, setzen sich am

leichtesten im Dochtgetriebegehäuse fest und bewirken ein ungleichmäſsiges

Ineinandergreifen, schlieſslich ein Versagen der ganzen Dochtbewegung. Um nun das

Getriebe aus der Dochtscheide bequem herausnehmen, nachsehen, reinigen oder erneuern zu

können, ohne auch die Dochtscheide selbst aus dem Brennermantel herausnehmen zu

müssen, ordnet J. Meyn in Carlshütte bei Rendsburg (*

D. R. P. Kr. 36028 vom 21. Oktober 1885, Zusatz zu * Nr. 18282, vgl. 1884 252 * 31) seinen Brenner so an, daſs die Deckplatte

mittels zweier Schräubchen an der unteren Seite des Brennermantels befestigt und auf

diese Weise das ganze Gestell sammt dem Dochtgetriebe leicht abnehmbar befestigt

wird.

Bei Erdöl-Wagenlaternen, welche

fortwährenden Erschütterungen ausgesetzt sind, geschieht es oft, daſs die

Dochtregulirungsstange selbstthätig zurückgeht und die Lampe verlischt. P. Hartzendorff in Firma Hartzendorff und Lehmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 36681 vom 10. November

1885) benutzt eine Feststellung der Dochtregulirungsschraube, welche durch den

Oeffnungsschieber der Laterne bedingt ist. Beim Oeffnen der vorderen Thür der

Laterne behufs Herausnehmens des Oelbehälters wirkt ein an der Thür befestigter,

nach oben gebogener Drahthebel ein gleichzeitiges Heben des Schiebers, damit bei dem

durch eine hinten liegende Feder bewirkten selbstthätigen Hervorbewegen des

Oelbehälters die Festhaltung gelöst und ein unbeabsichtigtes Verlöschen der Lampe

vermieden wird.

Nach verschiedenen Richtungen sind Verbesserungen an den Cylinderträgern und den Cylindern selbst vorgenommen

worden. Carl Holy in Berlin (* D. R. P. Nr. 36685 vom

8. Januar 1886) will das schräge Stehen der Lampencylinder, welches ein schnelles

Beruſsen oder Zerspringen des Glases bewirken kann und durch den unteren schiefen

Absprengungsrand bedingt wird, vermeiden, indem unter der federnden Lampenfassung

der Cylinder durch einen besonderen Führungsring nochmals gehalten wird. Die

richtige senkrechte Lage der Cylinder ist besonders bei solchen mit Einschnürung,

also bei gewöhnlichen Rundbrennern, wichtig, um stets eine gleiche Entfernung dieser

von der Mündung der Dochthülse zu erhalten und eine gleichmäſsige Flamme zu

sichern.

An dem Glascylinder selbst hat A. Leuschner in Dresden (* D. R. P. Nr. 36689 vom 24.

Januar 1886) verschiedene Einrichtungen getroffen. Eine Seite desselben ist mit

einer Einbauchung in der Flammenhöhe versehen, welche an der Auſsenseite mit einem

rückstrahlenden Ueberzuge belegt ist. Hierdurch erhält man einen Strahlschirm, welcher die auf denselben fallenden

Lichtstrahlen an der Flamme zurückwirft und dadurch die Leuchtkraft nach einer Seite

zu erhöht. Um den Cylinder jederzeit mit der bloſsen Hand von der brennenden Lampe

abnehmen zu können, sind an dem Cylinder hohle, nach auſsen gebogene Griffe

angeordnet. Die kalte Luft, welche während der Erwärmung des Cylinders durch die

Flamme fortwährend in dem Hohlräume der Griffe von unten nach oben strömen muſs,

nimmt die den letzteren mitgetheilte Wärme auf und bewirkt dadurch die beständige

Kühlung der Griffe. Ferner ist an dem Cylinder ein besonderer Stutzen mit

Kugelventil zum Auslöschen der Flamme angesetzt. Wird in den Rohrstutzen kräftig

geblasen, so wird das Kugelventil geöffnet.

Die gewöhnlichen Lampen mit flachem

Dochte brennen, selbst wenn derselbe gleichmäſsig abgeschnitten ist, mit einer Flamme, welche

an den beiden äuſseren Ecken höher als in der Mitte ist. Ist der Docht schief

abgeschnitten, so züngelt die Flamme an der höheren Ecke viel höher als die an der

niederen und erzeugt Rauch. Schraubt man den Docht so tief, daſs das Rauchen

aufhört, so leuchtet die Flamme sehr wenig, weil an der niederen Ecke des Dochtes

nur eine kleine Flamme sich bildet. In allen Fällen ist es schwierig, eine Flamme zu

erhalten, welche eine breite, ununterbrochene und so abgerundete Form besitzt, daſs

die Mitte ein wenig höher als die Ecken ist, in welcher Form die Flamme das meiste

Licht entwickelt. Der Flammenformer von St. C. Wilcox in Dubuque, Nordamerika (* D. R. P. Nr.

36695 vom 9. Februar 1886) bezweckt diese Fehler zu beseitigen und erleichtert das

Putzen bezieh. Beschneiden des Dochtes, weil es nicht mehr so sorgfältig und daher

mühsam ausgeführt zu werden braucht, und ermöglicht auch bei schief oder sonst

schlecht abgeschnittenem Dochte, daſs die Flamme zur Entwickelung ihrer vollen

Lichtstärke gebracht werden kann. Der Flammenformer besteht aus zwei aus Blech

hergestellten halbrunden Schiebern, von denen jeder mittels eines gebogenen

federnden Drahtes, der durch ein Loch des Brennkörpers nach unten und nach

auſserhalb des Glascylinders geführt ist, an die Dochtscheide angedrückt wird, so

daſs durch Ziehen oder Drücken an den vorstehenden Enden dieser Drähte die Schieber

mit ihrem oberen Rande weniger oder mehr über die Dochtscheide gebracht werden

können, je nachdem es nöthig ist, die Flamme an der entsprechenden Seite dadurch

einzuschränken.

Tafeln