| Titel: | Selbstthätige Holzzuführung für Sagemaschinen. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 501 |

| Download: | XML |

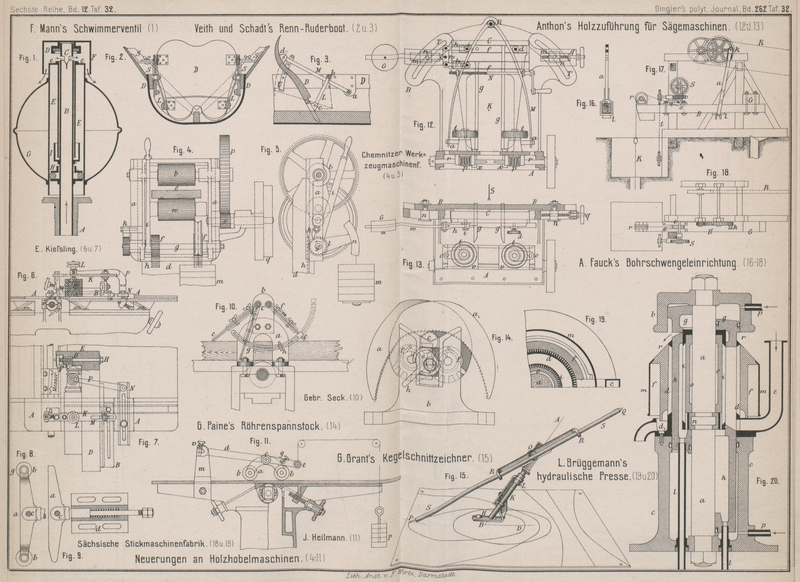

Selbstthätige Holzzuführung für

Sagemaschinen.

Mit Abbildungen auf Tafel

32.

Selbstthätige Holzzuführung für Sägemaschinen.

Die in Fig. 12

und 13 Taf.

32 dargestellte Holzzuführung von Anthon und Söhne in

Flensburg (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 36168 vom 11. November 1885) bezweckt die behufs

ihrer Zerlegung in dünne Bretter auf die Sägemaschine gebrachten dicken Bohlen dem

Sägeblatte gleichmäſsig und selbstthätig in dem Maſse zuzuführen, als letzteres

schneidet. Das Holz wird dabei mittels zweier Platten f

gehalten, welche in Gleitnuthen der am Ständer B

angeschraubten Platte C verschiebbar sind. Mit diesen

Platten f sind senkrecht dazu die gewöhnlich parallel

zum Sägeblatte stehenden Gleitbacken g verbunden;

letztere bilden die Führung für das dem Sägeblatte S

zuzuschiebende Holz und sind, wie aus der Grundriſsfigur 12 zu ersehen ist, um diese

Führung möglichst genau und sicher zu bewerkstelligen, unmittelbar vor dem Blatte

S angeordnet. Durch ihre starre Verbindung mit den

Schiebern f sind die Gleitbacken g quer zur Schnittrichtung des Holzes unter sich

parallel leicht zu verschieben und stehen durch die Gestänge h sowie durch den an der Platte C um einen

festen Punkt o drehbaren Winkelhebel w derart in gegenseitigem Zusammenhange, daſs, wenn der

eine Gleitbacken sammt der mit demselben starr verbundenen Schieberplatte sich seitwärts verschiebt, der

andere dann genau denselben Weg, jedoch in umgekehrtem Sinne, beschreibt; die Backen

werden sich also stets gleichmäſsig parallel von oder gegen einander bewegen und

erhalten durch ein an dem Winkelhebel w angehängtes

Gewicht G das Bestreben, zusammenzurücken, pressen

mithin das zwischen beiden hindurchgleitende Holzstück nach Maſsgabe des durch das

Gewicht G erzeugten Druckes. Da der Druck dabei von

beiden Seiten derselbe ist, so wird ein etwa ungleich dickes Brett an einer dickeren

Stelle die Backen ganz gleichmäſsig aus einander rücken; wenn also die Backen so

eingestellt sind, daſs bei Beginn des Schnittes derselbe genau das Brett halbirt, so

wird die vom Sägeblatte beschriebene Schnittlinie stets genau in der Mitte der

beiden Oberflächen des Holzes bleiben.

Da der Winkelhebel w eine Bewegung

der beiden Backen g nur in beschränktem Maſse

gestattet, so muſs für die verschieden vorkommenden Holzdicken die Entfernung der

Backen entsprechend in gröſseren Grenzen verändert werden können, wobei dieselben

doch in jeder Stellung mit dem Gestänge hh und dem

Druckhebel w wieder verbunden sein müssen. Dies

geschieht dadurch, daſs die Angriffspunkte i der

Zugstangen h an den Schieberplatten f durch Versetzen der Gelenkstifte i in mehr oder weniger weit entfernte Löcher etwas

verschoben werden.

Wenn es sich darum handelt, ein dickeres Brett nicht nur zu

halbiren, sondern in einzelne dünne Bretter von bestimmten Dicken zu zerlegen, so

wird die eine Zugstange h von der Schieberplatte f abgehängt, letztere sodann sammt dem Gleitbacken g in einer bestimmten, der Dicke des Abschnittes

entsprechenden Entfernung des Backens g vom Sägeblatte

S eingestellt und mittels der Druckschraube d festgestellt. Dieser Backen g dient dann als fester Anschlag für das daran weggleitende Holz, während

der andere Backen g in diesem Falle als Druckplatte

dient und in dem Maſse, als nach Abschnitt eines Brettes das Holz dünner wird,

nachrückt, dabei stets dasselbe an den feststehenden Backen anpressend.

Um den nöthigen Widerstand in der Vorschubrichtung des Holzes zu

leisten, enden die Gleitbacken g unten in Zapfen x, die in einem länglichen Schlitze der Grundplatte A geführt sind. In der Richtung quer zum Vorschübe

gestattet dieser Schlitz eine freie Bewegung der Gleitbacken, während dieselben in

der Richtung des Vorschubes gehalten sind.

Um beide Gleitbacken g gleichzeitig

gegenüber dem Sägeblatte seitwärts verstellen zu können, befinden sich an den beiden

Enden der Platte C zwei Schlitze m. In diesen gleiten die viereckigen Schraubenbolzen

n, die durch die Platte C und die Ständerplatte B hindurchgehen und

hinter der letzteren mittels Muttern fest angezogen werden können. Ein Ansatz der

Schrauben n legt sich beim Anziehen der Muttern fest

gegen die Ständerplatte B, während ein zweiter Ansatz

die Platte C sichert. Der rechte Bolzen n dient zugleich als Mutter für eine an der Platte C befestigte und mit Handrad versehene Stellschraube

q, mittels welcher die erstere sammt den

Gleitbacken g und dem Gestänge h, w wagerecht hin und her bewegt und das Holz gegenüber dem Sägeblatte

eingestellt werden kann.

Soll eine Bohle mit rechteckigem Querschnitte nach einer Diagonale

des Querschnittes aufgetrennt werden, so wird die Platte C aus der wagerechten in eine geneigte Lage gebracht. Die Gleitbacken g stellen sich dann aus der parallelen in eine

winkelige Lage zu dem Sägeblatte. Dies geschieht, indem die Schrauben n in zwei in der Ständerplatte B befindlichen Schlitzen T verschoben werden.

Die Mittellinien dieser Schlitze bilden einen Kreis von einem Mittelpunkte K, welcher in der Richtungslinie des Sägeschnittes und

zugleich auch in ungefähr der halben Höhe der gröſsten Durchgangsöffnung für Holz

liegt. Das ganze System,

bestehend aus der Platte C, den Schrauben n, dem Gestänge h, w und

den Gleitbacken g, dreht sich demnach, an der

Ständerplatte B anliegend, um diesen Punkt K und kann in beliebigen Stellungen jedesmal durch

Anziehen der Schraubenmuttern bei n festgestellt

werden. Das Schaltwerk besteht aus den schmalen gezahnten Rädern t, die mit ihren Achsen in den Gleitstücken v gelagert sind und durch die Schneckentriebe p angetrieben werden. Die Gleitstücke v mit den Schalträdern sind in einer Führung der

Grundplatte A wagerecht verschiebbar. Die auf der

Antriebswelle r sitzenden Schnecken p werden von zwei an den Gleitstücken angegossenen

Knaggen gabelförmig umfaſst und schieben sich in Folge desselben gleichzeitig mit

ersteren, während zwei in die Achse r eingelassene

lange Keile für das Mitnehmen in jeder Stellung der Schnecken sorgen. Durch ein

auſserhalb der Grundplatte A sitzendes Schaltrad mit

Sperrklinke bei ruckweiser Schaltung oder eine Riemenscheibe bei gleichmäſsiger

Schaltung wird die Achse r in Umdrehung versetzt. An

den Naben der Gleitstücke v sitzen zwei Knaggen a, in welche zwei an einem in die Ständerplatte B geschraubten Bolzen R

aufgehängte federnde Bügel M eingreifen. Diese beiden

Federn sitzen oben, gelenkig über einander greifend, lose auf dem Bolzen R und sind in einem Abstande von ungefähr der Hälfte

ihrer ganzen Länge von ihrem Aufhängepunkte durch eine Zugschraube N mit Kurbel verbunden. So lange kein Holzbrett

zwischen den Schalträdern sich befindet, üben diese Bügel keinen Federdruck aus;

sobald aber das Brett eingeschoben ist, werden sie mittels der Schraube N zusammengezogen und drücken in Folge dessen die

Schalträder t fest an das Holz an. Die Einrichtung der

um den Bolzen R drehbaren Bügel M gestattet, daſs bei einer Einstellung bezieh. Verschiebung des Holzes

quer zur Schnittrichtung die Schalträder sammt dem Bügelsysteme dieser Verschiebung

folgen können, ohne Veränderung des auf das Holz beiderseits ausgeübten

Federdruckes.

Tafeln