| Titel: | Ueber Neuerungen bei der Herstellung von Doppelsammt; von G. Rohn. |

| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 508 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen bei der Herstellung von

Doppelsammt; von G. Rohn.

(Patentklasse 86. Schluſs des Berichtes S. 445 d.

Bd.)

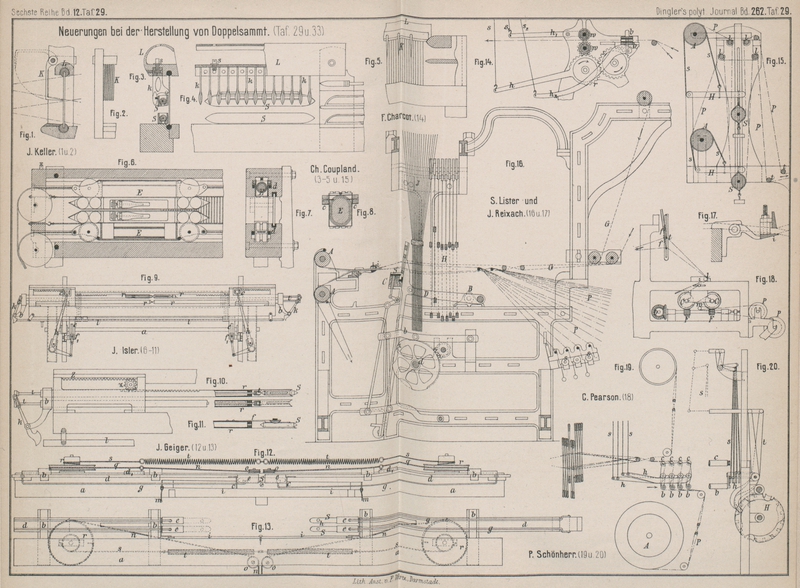

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 29 und 33.

G. Rohn, über Herstellung von Doppelsammt.

Die Gleichmäſsigkeit der Doppelsammtgewebe ist nicht bloſs von der gleichmäſsigen

Zuführung und Spannung der Polketten, sondern auch von jener der Grundketten mit abhängig. Für die letzteren werden

gewöhnlich die bekannten Mittel zum Abwinden und zur Vergleichmäſsigung der Spannung

benutzt. Etwas abweichend hiervon bringen S. C. Lister

und J. Reixach in Bradford (* D. R. P. Nr. 30709 vom

28. December 1883) einen besonderen Kettenbaumregulator

in Vorschlag, durch welchen ein plötzliches Nachlassen der Grundkettenspannung

verhindert und folglich ein ungleichmäſsiges Anziehen der Grundgewebe durch die

Polketten, da ohne

Einlegen von Nadeln gearbeitet wird, vermieden werden soll. Gleichzeitig ist die

Regulirung der Pollkettenspannung mit den Webschäften für dieselbe in Verbindung

gebracht.

Fig. 1 Taf. 33

veranschaulicht die ganze Anordnung eines Webstuhles für Doppelsammt mit diesen

Einrichtungen und Fig. 2 eine Seitenansicht des Kettenbaumregulators. Die Führung der

Polkette ist ähnlich wie bei Pearson (vgl. Fig. 18 Taf.

29); von den Bäumen P kommend werden die einfachen

Ketten unter Vermittelung einer Zwischenwalze l um die

Zuführungswalzen C geschlungen, welche wieder eine

langsame Drehung von der Kurbelwelle des Webstuhles aus erhalten. Von der zweiten

Walze C weg wird die zusammengenommene Polkette in vier

Theile getheilt, welche einzeln über die Spannstäbe t

gelegt sind und dann in die Schäfte H zu ihrer Bewegung

bei der Fachbildung laufen. Die Stäbe t sind wieder

durch Schnüre mit Federn f verbunden, welch letztere

jedoch an die einen Arme von Hebeln o angehängt sind,

deren andere Arme mit den Hebeln I zur Bewegung der

Schäfte H verbunden sind. In die Schäfte H sind, wie bereits erwähnt, die Polkettenfäden

eingezogen und somit werden auch, wenn diese durch Bewegung der Schäfte ins Ober-

oder ins Unterfach kommen, die gleichen Spannstäbe t

gehoben oder gesenkt, so daſs die Polkettenfäden keiner gröſseren Anspannung bei der

wechselnden Fachbildung unterliegen.

Die beiden Grundketten G kommen von einem

gemeinschaftlichen Baume F und sind von demselben weg

gemeinschaftlich über die Leitwalzen F1 und F2 geführt, nach welchen die Ketten durch die zur

Bestimmung der Florhöhe verstellbar gemachten Walzen L

getrennt werden. Die Walze F2 liegt an den Enden von zweiarmigen Hebeln h, an deren andere Enden die Scheibengewichte g angehängt sind; die Hebel h sitzen fest auf

der Walze F1, so daſs

jede durch Spannungsverminderung oder -Vermehrung herbeigeführte Auf- und

Abwärtsbewegung der Walze F2 eine Drehung der Walze F1 im Gefolge hat. Der Lagerzapfen der Walze F1 auf der einen Seite

trägt noch den einarmigen Hebel J (vgl. Fig. 2), an welchen ein

auf der Rolle J1

befestigter Riemen angehängt ist; von einer Rolle neben der Rolle J1 , welche mit

letzterer fest verbunden ist, führt ein gleicher Riemen nach dem wagerecht drehbaren

Hebel K, welcher auf der senkrechten Achse K1 lose sitzt und eine

in das Schaltrad S eingreifende Klinke k trägt. Die auf diese Weise bei Schwingung des Hebels

K der Achse K1 ertheilte Drehung wird durch ein Schneckengetriebe

auf den Kettenbaum F übertragen. Die Schwingung wird

dem Hebel K durch den einen Arm eines Winkelhebels W ertheilt, dessen anderer Arm durch eine Lenkstange

mit der kleinen Kurbel L1 verbunden ist. Die Kurbel L1 wird von der Kurbelwelle B der Ladenbewegung aus unter Vermittelung zweier Stirnräderpaare R1 und R3 und eines

Schneckenräderpaares R2

in Umdrehung versetzt. Das Ende des aufrecht stehenden Armes vom Winkelhebel W ist jedoch nicht zwangläufig mit dem Hebel K verbunden, sondern legt sich nur frei an diesen an,

wobei diese freie Anlage durch eine auf den Hebel K

wirkende Feder gesichert wird.

Wird nun zuviel Kette vom Baume F abgelassen, so hebt

sich F2 unter Wirkung

der Gewichte g, der Hebel K wird durch die Riemenverbindung aus dem Schwingungsbereiche des Hebels

W gezogen und eine weitere Abwickelung des Baumes

F hört auf. Vergröſsert sich dann die

Kettenspannung, so senkt sich die Walze F2 und damit der Hebel J, die Riemen lassen den Hebel K durch die

Wirkung seiner Feder wieder gegen den aufrechten Winkelarm W ziehen und der letztere drückt gegen Ende seiner Schwingung den Hebel

K zur Seite, wodurch Kette nachgelassen wird. Da

die Kurbel L1 während

zweier Drehungen von B einmal umläuft, so wird nach

jedem zweiten Schusse der Hebel W schwingen und

folglich die Grundkettenspannung geregelt.

Doppelsammt bedarf beim Weben wegen der starken Kreuzung der Polfäden, welche der

eingetragene Schuſsfaden anzuziehen hat, eines kräftigen

Ladenschlages. Zu diesem Zwecke trennt J.

Durand in Lyon (Erl. * D. R. P. Nr. 24383 vom 25. April 1883) in den Laden von mechanischen Webstühlen für Doppelsammt das

Blatt von der Schützenbahn und bewegt beide beim

Zuschlagen der Lade besonders. Die Lade wird in gewöhnlicher Weise durch die

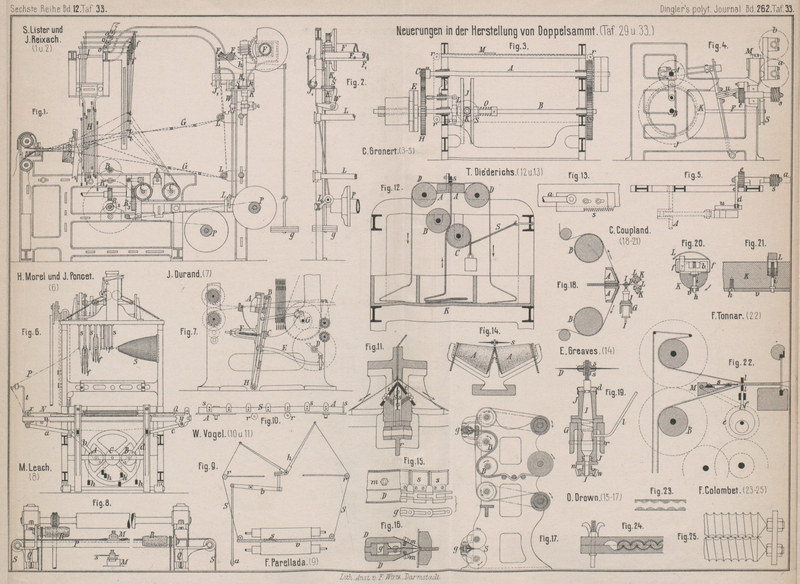

Kurbelwelle G (Fig. 7 Taf. 33) bewegt;

doch ist die Lade in zwei Theile A und B zerlegt, die jeder für sich an Armen befestigt sind

und um die feste Achse H schwingen. Der hintere Theil

B, das Weberblatt, wird, so lange dessen am

Schwingungsarme C befestigter Arm E nicht von dem umlaufenden Daumen D beeinfluſst ist, durch eine stellbare Feder F gegen den vorderen Theil A der Lade, die Schützenbahn, gezogen. Der Doppeldaumen D sitzt auf einer Welle, welche von der Kurbelwelle G aus durch Zahnräder halb so schnell wie diese gedreht

wird, und dadurch folgt beim Ausschlage der Lade das Blatt der Bahn; beim Zuschlagen

der Lade wird dagegen deren hinterer Theil B von dem

Daumen D zurückgehalten, bis die Laufrolle am Ende des

Armes E von diesem abschnappt und nun die vorher

gespannte Feder F zur Wirkung kommen kann.

Während sonst die Nadeln oder Ruthen, welche mitunter im Gebrauche sind, um einen

gleichbleibenden Abstand der Grundgewebe und somit eine stets gleiche Polhöhe zu

bestimmen und zu sichern, in der Schuſsrichtung nach einer Anzahl Schuſs eingelegt

werden, will Ch. Devillaine in Lyon (* D. R. P. Nr.

27066 vom 9. Mai 1883) solche Ruthen in der

Kettenrichtung beim Weben feststehend

benutzen. Hinter dem Harnisch wird zwischen den Grundketten eine feste Schiene

angeordnet, an welcher durch den Harnisch und das Blatt bis in das Gewebe reichende

flache Nadeln angehängt sind. Beim Weben mittels Doppellade, wo also zwei Webfächer

immer gleichzeitig gebildet werden, können die Nadeln auch ganz fest zwischen diesen

angeordnet sein.

Die bisher betrachteten Einrichtungen an Webstühlen zur Herstellung von Doppelsammt

beziehen sich auf Gewebe, bei welchen der Flor von Kettenfäden gebildet wird; es

handelte sich also bisher um das Weben von sogen. Doppelkettensammt. Der Flor des

Sammtes kann nun aber auch von Schuſsfäden gebildet

werden und, wie man einfachen Schuſssammt herstellt, so läſst sich auf ähnliche

Weise auch Doppelschuſssammt erzeugen. Einen mechanischen Webstuhl hierzu haben H. L. Morel und J. B.

Poncet in Lyon (* D. R. P. Nr. 26657 vom 9. Januar 1883) angegeben. Der Pol

schuſsfäden wird dabei mittels einer Rohrnadel, welche

diesen Faden in ihrem Inneren aufnimmt, in das von der oberen und unteren Grundkette

gebildete Fach in der durch Textfig. 1

veranschaulichten Bindung eingetragen. Diese Rohrnadel hat eine der Breite des

herzustellenden Gewebes entsprechende Länge und eine Stärke, in der Höhe bemessen,

gleich der doppelten Florhöhe, so daſs die Nadel selbst den Abstand der beiden

Grundgewebe bestimmt. Hierzu bleibt auch die in das Fach eingeschobene Nadel während

der Eintragung des nächstfolgenden Grundschuſsfadens im Gewebe stehen. Dabei wurde

das äuſsere aus der Nadel heraushängende Fadenende gebunden und die Nadel kann nun

aus dem Gewebe gezogen werden, so daſs der ganze Polschuſsfaden nun auch innerhalb

desselben gebunden wird. Wenn dann die Rohrnadel bei dem Austreten aus dem Gewebe

eine neue Fadenlänge aufgenommen hat, wird der Polschuſsfaden zwischen dem

Geweberande und der Nadelspitze durchschnitten.

Fig. 1., Bd. 262, S. 511Um den Polschuſsfaden in so reichlichem und spannungslosem Zustande der

Rohrnadel zuzuführen, daſs derselbe bloſs durch seine Rauhheit in der Nadel hängen

bleibt und von dieser mitgenommen wird, ist dieser Faden, wie aus Fig. 6 Taf. 33 zu

entnehmen, auf einer oberhalb der Kette gelagerten groſsen Spule S aufgewickelt und geht von dieser aus durch Oesen s, welche am Webstuhlobertheile befestigt sind, und

über eine an der Seite des Webstuhles angebrachte Drahtöse t zur Rohrnadel N. Zwischen den Oesen s wird der Polschuſsfaden P von Gabeln f erfaſst, welche nach einander

auf und nieder gehen und dabei den Faden P von der

Spule S abziehen. Die Gabeln f sind auf senkrechten hängenden Bolzen verschiebbar und wird deren

Bewegung von Curvenscheiben vermittelt, welche auf Hebel wirken, an denen die Gabeln

f gelenkig angeschlossen sind. Den von diesem

sogen. Schuſsspender gelieferten Faden P zieht die Rohrnadel N

an, welche zum besseren Fassen des Fadens an ihrer Spitze etwas zusammengezogen ist

und dadurch den Faden klemmt, ohne ihn jedoch zu durchschneiden oder zu beschädigen.

Die Nadel N ist an einem Gleitstücke x befestigt, welches auf einer besonderen an der Lade

befestigten Bahn u hin und her geführt wird. Diese

Bewegung erfolgt mittels des Gelenkstückes a und des

Armes b, welch letzterer an der schwingenden Scheibe A befestigt ist Auf der anderen Seite der Lade wird in

gleicher Weise durch die Scheibe B und Gelenkverbindung

cd ein Gleitstück y

verschoben, welches eine Ruthe Q trägt, die beim

Einführen der Nadel N das Fach aus einander zu halten

hat. Die schwingenden Scheiben A und B erhalten ihre Bewegung von Excentern auf der

Hauptwelle des Webstuhles, welche auf Hebel h wirken,

deren Arme durch Ketten mit den Umfangen der Scheiben A

und B verbunden sind. Die zwischen diesen angeordnete

dritte Scheibe C dient zur Bewegung des Messers zum

Zerschneiden des Doppelgewebes.

Ist die Nadel N aus dem Gewebe gezogen, so klemmt sie

den abgelassenen Faden während kurzer Zeit fest, um dem Schuſsspender die Förderung

einer neuen Schuſslänge zu gestatten. Darauf wird der Faden von einem festen Messer,

gegen welches die Lade schlägt, neben der Gewebekante durchschnitten, so daſs die

Einführung eines neuen Fadens durch die Nadel N

erfolgen kann.

Der auf diese Weise hergestellte sogen. Doppelschuſssammt wird aber in Bezug auf

Regelmäſsigkeit und Gleichheit kaum mit Doppelkettensammt in Wettbewerb treten

können und thatsächlich auch nur in geringerem Gütegrade ausgeführt.

Die Doppelsammtgewebe müssen nun, um den einfachen Sammt mit Flordecke zu erhalten,

zertrennt, die verbindenden Polfäden der beiden Grundgewebe zerschnitten werden. Von

der guten Ausführung dieser Arbeit ist besonders das gute Aussehen des Sammtes

abhängig und daher dem Zerschneiden des Doppelgewebes eine groſse Aufmerksamkeit zu

schenken. Die zahlreichen hierzu vorgeschlagenen Ausführungsarten lassen sich in

zwei Richtungen unterscheiden. Das Doppelgewebe wird entweder unmittelbar im

Verlaufe seiner Herstellung auf dem Webstuhle selbst oder auf besonderen

ApparatenVgl. Farran 1882 243

* 305. im fertigen Stück auf einmal zerschnitten. Beide Verfahren

finden sich in der Praxis angewendet und dürfte dem zweiten der Vortheil

zuzuschreiben sein, daſs dabei der Weber für die Beaufsichtigung des Webstuhles

etwas entlastet wird und dem Zerschneiden selbst eine eingehendere Beobachtung

geschenkt werden kann; allerdings ist dabei wieder ein Apparat mehr nöthig und das

Doppelgewebe kommt vor dem Zerschneiden auſser Spannung, welche, in gleichmäſsiger

Weise wieder zu erreichen, eine entsprechende Anordnung des besonderen

Schneidapparates bedingt.

Fig. 2., Bd. 262, S. 512Abweichend von diesen beiden Verfahren will O.

Hallensleben in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 32463 vom 22. Februar 1885) das

Zerschneiden des Doppelsammtgewebes mit Hilfe der

Einlegeruthen bewirken. Die Ruthen erhalten, wie in Textfig. 2 veranschaulicht ist, an dem einen Ende ein

Messer, welches beim Ausziehen der Ruthen die Polfäden bis zur nächsten Ruthe

zerschneidet. Um die Polfäden dabei besser zusammen zu drängen, erhalten die Ruthen

einen linsenförmigen Querschnitt, was sich allerdings wegen möglicher Ungleichheiten

der zerschnittenen Gewebe, wie das ganze Verfahren überhaupt, wenig empfehlen

dürfte.

Die Schneidapparate für Doppelsammtgewebe, welche unmittelbar an den Webstühlen angebracht werden,

arbeiten meistens mit einem in der Breite des Gewebes zwischen den aus einander

geführten einfachen Sammtgeweben hin und her bewegten Messer; das letztere ist

entweder ein Flachmesser, oder eine umlaufende Messerscheibe. Es werden nun zunächst die

Mittel betrachtet werden müssen, welche zur Erzielung der hin und her gehenden Bewegung des Messers angewendet werden.

Bei dem Doppelsammt-Webstuhle von C. Gronert in Berlin

(Erl. * D. R. P. Nr. 24209 vom 13. Februar 1883) ist die aus Fig. 3 und 4 Taf. 33 ersichtliche

Anordnung getroffen. Von der Ladenkurbelwelle A wird

durch ein Stirnräderpaar auf der einen Seite mit halber Geschwindigkeit eine Welle

B und auf der anderen Seite durch ein Rad C das groſse Rad H

getrieben, dessen Geschwindigkeit sich nach der Art der damit verbundenen Excenter

E zur Schaftbewegung richtet. Auf der Welle B sitzt mit Nuth verschiebbar eine Doppelscheibe J, zwischen welche ein Kegel K der senkrecht zu B gelagerten Achse F tritt. Je nach der Anlage des rechten oder linken

Kranzes der Doppelscheibe J an K wird die Achse F also rechts oder links

umgedreht; die Mitnahme kann dabei durch Reibung oder Verzahnung erfolgen. Auf der

Achse F sitzt vorn am Webstuhle die Scheibe S, auf welcher eine endlose Schnur befestigt ist. In

diese über die Rollen r geführte Schnur ist der in

einer Schwalbenschwanznuth geführte Messerträger M

eingeschaltet und derselbe wird also durch die wechselnde Drehung der Scheibe S in der Gewebebreite hin und her verschoben. Diese

Bewegung wird von dem Rade H beeinfluſst, welches einen

seitlichen, mit einer Erhöhung und daneben befindlicher Vertiefung versehenen

Laufkranz besitzt. Gegen diesen wird durch eine Feder O

die Stange eines Hebels L, an welchen die Doppelscheibe

J anläuft, gedrückt. Auf diese Weise macht das

Messer durch entsprechende Verschiebung von J, also

während einer Umdrehung von H, immer kurz hinter

einander eine Hin- und eine Herbewegung; je nach dem Uebersetzungsverhältnisse

zwischen C und H wird also

alle 4., 6. u. f. Schuſs das Messer einmal schneiden.

Aus Fig. 4 und

5 Taf. 33

ist auch gleichzeitig ein Aufwinderegulator für die

zerschnittenen einfachen Gewebe ersichtlich. Statt der sonstigen mehrfachen

Stirnräderübersetzung ist hier nur ein Schneckengetriebe s vorhanden, welches von einem Schaltrade e

aus gesteuert wird; das letztere erhält seine absetzende Drehung von dem

Klinkenhebel d, dessen freies Ende in einer am

Ladenschwengel angebrachten Schlitzführung u gleitet.

Um die Aufwindung zu regeln, wird diese Führung u mehr

oder weniger schräg eingestellt, Das Schneckenrad a

sitzt unmittelbar auf

dem unteren Waarenbaume und treibt mittels eines gleichen Rades b gleichzeitig den oberen Baum.

Zur Bewegung des Schneidmessers hat F. A. y Parellada in Barcelona (* D. R. P. Nr. 25254

vom 7. März 1883) die in Fig. 9 Taf. 33

dargestellte Einrichtung getroffen. Das Messer s,

welches in einer Schiene v geführt wird, ist in eine

Schnur S eingeschaltet, deren beide Theile über

Spannrollen r nach dem oben im Webstuhle angeordneten

Winkelhebel h geleitet und dort befestigt sind. Der

Winkelhebel h wird durch Vermittelung des

Zwischenhebels b und der an eine Kurbel angeschlossenen

Lenkstange a in Schwingungen versetzt.

Eine gleichbleibende Schärfe des Schneidmessers ist nun zur Erzielung eines glatten

Schnittes und damit eines guten Aussehens des Flores Bedingung und bedarf daher das

Messer eines öfteren Schärfens. Um nun dieses Schärfen

selbstthätig beim Arbeiten des Messers auszuführen, sind die Doppelsammtwebstühle

noch mit besonderen Vorrichtungen hierzu auszurüsten.

Dieselben bestehen meistens in an den Seiten des Webstuhles angebrachten

Schleifklötzchen oder Schleifwälzchen, welche das Messer am Ende jedes Hin- und

Herganges berührt.

Die von M. Leach, J. Heaton und J. Bentley in Bradford (* D. R. P. Nr. 31119 vom 30. Mai 1884) angegebene

Einrichtung zum Schärfen des Schneidmessers setzt ein flaches Messer voraus. An den Seitengestellwänden des Webstuhles sind lose

auf verstellbaren Bolzen drehbar die Schmirgelrollen R

(Fig. 8

Taf. 33) angebracht; dieselben sind vorn etwas zugespitzt und werden von einer

schnell laufenden Welle des Webstuhles aus jede für sich mittels Schnur angetrieben.

Das in die hin und her bewegte Schnur S eingeschaltete,

in dem Böckchen M verstellbare Messer s tritt immer am Ende seines Hubes einmal unter die

linke, dann unter die rechte Schleifrolle R, so daſs

abwechselnd die obere und die untere Messerseite angeschliffen wird. Die Tragbolzen

für die Schleifrollen R sitzen an den mittels

Schraubenspindeln in der Höhe einstellbaren Böckchen Q

für den Führungsträger P des Messerböckchens M, so daſs bei der Stellung des Messerlaufes auch die

Schleifrollen folgen.

Ganz ähnlich ist der Schärfapparat von E. Greaves in

Bradford (Englisches Patent 1885 Nr. 4003), nur daſs bei demselben ein umlaufendes

Scheibenmesser vorausgesetzt wird. Diesem

entsprechend sind zum Anschleifen der beiden Flächen zwei Paare von Kegelwalzen A (Fig. 14 Taf. 33)

angeordnet, welche unter dem Schneidwinkel des Messers s zu einander stehen.

Die verschiedenen getrennt vom Webstuhle arbeitenden Schneidapparate für Doppelsammtgewebe unterscheiden

sich nur durch die Anordnung des Messers; die übrige Einrichtung ist stets die

gleiche: Das von dem gebremsten Wickel kommende oder über eine Bremswalze geführte

Doppelgewebe wird in einen Spalt geleitet, bei dessen Austritt dasselbe von dem Schneidmesser zertrennt

wird. Die beiden erhaltenen einfachen Gewebe werden dann nahezu in einem rechten

Winkel zur Richtung des Spaltes über dessen vordere abgerundete Kanten durch mit

Nadeln besetzte Walzen abgezogen. Hiervon unterscheidet sich nur der Farran'sche Schneidapparat (vgl. 1882 243 * 305), bei welchem statt der festen kantigen

Schienen Walzen zur Bildung des Schnittspaltes benutzt sind.

Bei dem Schneidapparate von Th. Diéderichs in Burgoïn,

Frankreich (* D. R. P. Nr. 24144 vom 13. April 1883) wird ein doppeltes Zinkenmesser s (vgl. Fig. 13 Taf. 33) benutzt.

Das eine Messer ist feststehend, während das zweite Messer an dem ersten von einer

Kurbel mittels der Lenkstange a bewegt hin- und

hergleitet und so die zwischen die Zinken getretenen Fäden von den Zinken beider

Messer scherenartig zerschnitten werden. Die Einrichtung des Apparates

veranschaulicht in einem Schnitte Fig. 12 Taf. 33. Das

Doppelgewebe wird in die mittlere Abtheilung des Kastens K gelegt, steigt aus derselben zwischen den Walzen B und C, von welchen die letztere durch ein

umschlungenes, beliebig zu beschwerendes Seil S

gebremst wird, zwischen die Schienen A, worauf die

einfachen Gewebe, von den Walzen D abgezogen, in die

Seitenabtheilungen des Kastens K zurückfallen.

Der von Wilh. Vogel in Chemnitz und der Sächsischen Stickmaschinenfabrik in Kappel bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 30766 vom 4. Juli 1884) angegebene Apparat besitzt mehrere an einem

biegsamen, endlos umlaufenden Bande befestigte

Flachmesser, so daſs in gewissem Sinne eine liegende Bandsäge besteht. Das

endlose Stahlband S (Fig. 10 und 11 Taf. 33),

an welchem die Messer s in der Höhe stellbar befestigt

sind, wird über zwei an den Seiten des Apparates wagerecht gelagerte Scheiben A gelegt, von welchen die eine gegen die andere

verstellbar ist und die andere mittels eines halbgeschränkten Riemens angetrieben

wird. Unter dem Schnittspalte wird das sonst frei laufende Band von Rollen r unterstützt und die Messer s durch zwei stellbare Schienen t seitlich

geführt. Das Schleifen der Messer findet beim Rücklaufe durch Schmirgelrollen statt,

gegen welche die Messer durch in Gewichtshebeln ruhende, an die glatte Bandseite

sich anlegende Wälzchen gedrückt werden.

O. E. Drown in Savlesville (Nordamerikanisches Patent

Nr. 350726 vom 13. August 1884) bringt eine umlaufende

Messerkette in Vorschlag. Wie aus Fig. 15 und 16 Taf. 33 zu

ersehen ist, sind an den einzelnen Gliedern einer Gelenkkette g, welche zwischen zwei Schienen D geführt wird, flache Messer s befestigt, welche gleichzeitig zwischen den Schienen D gerade gehalten werden. Ueber die Schneidkante der

Messer ragen auf beiden Seiten ein wenig die Zinken von stellbaren Stahlkämmen m vor. Die letzteren haben den Zweck, die zwischen die

Zinken eingetretenen Florfäden des Doppelsammtgewebes an den Schneidstellen gegen eine seitliche

Mitnahme von den Messern s zu schützen und so zu einer

gröſseren Gleichmäſsigkeit des Flores der einfachen Gewebe beizutragen. Fig. 17 Taf.

33 veranschaulicht die ganze Anordnung des Schneidapparates. Das Doppelgewebe wird

vor der Einführung in den Schneidspalt über zwei entgegengesetzt laufende Walzen B geleitet, so daſs an diesen je eine Gewebeseite zur

Anlage kommt. Die Walzen B erhalten am Umfange

schraubengangförmig von der Mitte aus eingedrehte Rillen, so daſs die Umfangsflächen

als Breithalter wirken und so beide Grundgewebe vor dem Zerschneiden erst seitlich

ausgezogen werden. Die endlose Gelenkkette g ist über

Zahnscheiben gelegt und wird durch dieselben bewegt. Auf ihrem Rückgange im unteren

Theile des Apparates werden die Messer durch Schmirgelscheiben S beständig scharf erhalten.

Der Schneidapparat von Ch. Coupland in Seymour (* D. R.

P. Nr. 27184 vom 3. Mai 1883) besitzt eine Reihe umlaufender

Kreisscheibenmesser, welche Messerreihe kurz hin

und her bewegt wird, wobei gleichzeitig abwechselnd von beiden Seiten ein

Schleifen der Messer durch federnde Schleifstücke stattfindet. In Fig. 18 Taf. 33 ist diese

Schneidvorrichtung dargestellt. Die den Schneidspalt bildenden Träger A sind hier in Rippenguſs ausgeführt und gegen einander

entsprechend der wechselnden Polhöhe des Doppelgewebes senkrecht zu verstellen. Die

getrennten einfachen Gewebe werden durch die mit Kratzenbeschlag umwickelten Walzen

B abgezogen. Die Spindeln I der Scheibenmesser D sitzen in

zweitheiligen Lagerbüchsen J, die in dem Träger G befestigt werden; letzterer erhält durch eine Kurbel

und Lenkstange eine langsam hin und her gehende Bewegung. Vor den Messern D sind ober- und unterhalb zwei Achsen K angeordnet, welche langsame Umdrehung erhalten, so

daſs bei derselben die Schleifstücke L an denselben

immer auf eine kurze Zeit mit den Messern D in

Berührung kommen.

Trotz der hohen Umlaufszahl (4500 in der Minute bei einer Schnittgeschwindigkeit von

etwa 4500m) sind für den Antrieb der

Scheibenmesser D die doch stets sicher wirkenden

Zahnräder gewählt. Am unteren Ende jeder Messerspindel I sitzt ein Kegelrad n (vgl. Fig. 19 Taf. 33), in

welche Räder gröſsere, auf einer wagerechten Welle sitzende Kegelräder eingreifen.

Diese Welle ist in Armen des Trägers G gelagert, sie

macht also dessen Verschiebungen mit und wird dabei durch einen Riemen angetrieben.

Zu betonen ist die gute Lagerung der Messerspindeln. Die Lagerstelle ist länger als

der Durchmesser der Messer D und die Spindel I auf beiden Seiten kegelförmig angedreht, oben etwas

sanfter, um beim Klapprig werden durch Abdrehen der Flansche der oberen

Lagerbüchshälfte sofort wieder einen dichten Sitz zu erhalten. Die untere Hälfte der

Lagerbüchse wird in dem Träger G durch einen Stift r gehalten, an dessen Stelle dieselbe flach angefeilt

ist. Jedes Messer kann also schnell und leicht herausgenommen werden. Die Messerspindel I ist in der Mitte etwas ausgekehlt, um das in dem

Röhrchen l zugegossene Schmieröl besser zu halten; das

letztere wird durch eine in der Spindel I eingedrehte

Schraubennuth auch an die obere Lagerstelle befördert. Damit kein Oelverlust

stattfindet, erhält die Lagerbüchse J unten eine

Stopfbüchse m und am oberen Ende der Lagerbüchse ist

auf die Spindel I ein Filzring gesetzt, der von einer

Schutzhülse d überdeckt wird. Damit wird gleichzeitig

der Zutritt von Staub und Schmutz in das Lager verhindert. Die Messer D werden auf der Spindel I

zwischen zwei Mutterscheiben s gefaſst und sind somit

lothrecht auf der Spindel I verstellbar.

Die Einrichtung der Schleifachsen K ist aus Fig. 20 und

21 Taf.

33 zu entnehmen. Die Achsen K sind für die Aufnahme der

Schleifstücke L eingeschnitten. Diese Bogenstücke L sind aus Holz und mit Röthel o. dgl. belegt;

dieselben sitzen auf viereckig gebogenen Federn f,

welche an der unteren Seite der Klötzchen b befestigt

sind. Diese Klötzchen b sind mittels der Schrauben i radial zur Achse K zu

verstellen und werden alle Schrauben i gemeinschaftlich

durch eine mittels der Schrauben h zu befestigende

Schiene v vor dem Herausfallen aus den Achsen K geschützt.

Bei dem Zerschneiden der Doppelsammtgewebe liegt es sehr nahe, durch eine

gegenseitige Verschiebung von Messer und Gewebe an der Schneidstelle eine in

beliebiger Form verlaufende Schnittlinie des Doppelgewebes und folglich einfache Sammtgewebe mit ungleichförmiger, gemusterter Haardecke (vgl. Fig. 23 Taf. 33)

herzustellen. Solche Stoffe haben sich namentlich für Besatzzwecke gut eingeführt

und sollen daher zum Schlüsse dieses vorliegenden Berichtes noch die zwei

angegebenen Verfahren zu deren Herstellung besprochen werden.

F. Tonnar in Dülken bei Crefeld (* D. R. P. Nr. 30621

vom 31. Juli 1884) ordnet den am Webstuhle angebrachten Schneidapparat für diesen Zweck um. Wie aus Fig. 22 Taf. 33 zu

entnehmen ist, bleibt die Führungsschiene M für das

verschiebbare Flachmesser s fest stehen. Dagegen wird

das Doppelgewebe an der Schneidstelle zwischen zwei unter einander verbundenen

Leisten l gefaſst, welche durch die auf dem Excenter

e ruhenden Führungsstifte f in langsame, auf und nieder gehende Bewegung versetzt werden. Das

Excenter e ist durch Aufschieben eines excentrischen

Ringes auf ein Excenter in seiner Hubhöhe stellbar und wird von dem unteren

Abzugsbaume B angetrieben. Die hierbei erhaltenen

einfachen Sammtgewebe zeigen eine wellenförmig verlaufende Flordecke, weshalb

solcher Sammt auch kurz Wellensammt genannt wird. Statt

des Excenters e kann auch eine Musterkette mit

verschieden hohen Gliedern in Anwendung kommen, so daſs die Schnittfläche sehr

mannigfaltig erhalten werden kann. Weiter läſst sich auch zu gleichem Zwecke, wie in

Fig. 22

punktirt angedeutet ist, statt des Gewebes die Führungsschiene M des Schneidmessers in kurze schwingende Bewegungen

versetzen.

F. Colombet und Comp. in St. Etienne (* D. R. P. Nr.

28125 vom 30. Januar 1884) lassen die Führungen für das

Messer und das Doppelgewebe ruhig stehen, geben dagegen der Führung die gewünschte Form. Das Doppelgewebe liegt dabei, wie in

Fig. 24

Taf. 33 veranschaulicht ist, an der Schneidstelle in Wellenform und der gerade

Schnitt bringt also zwei Wellensammte (vgl. Fig. 23) hervor. Bei

diesen verlaufen jedoch die Wellen in der Schuſsrichtung, während bei dem Tonnar'schen Verfahren dies in der Kettenrichtung

erfolgt. Statt der festen Führungsformleisten kann man auch Formwalzen (vgl. Fig. 25 Taf. 3331) anwenden.