| Titel: | Dampfkessel mit von Heizröhren durchzogenen Wasserröhren. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 10 |

| Download: | XML |

Dampfkessel mit von Heizröhren durchzogenen

Wasserröhren.

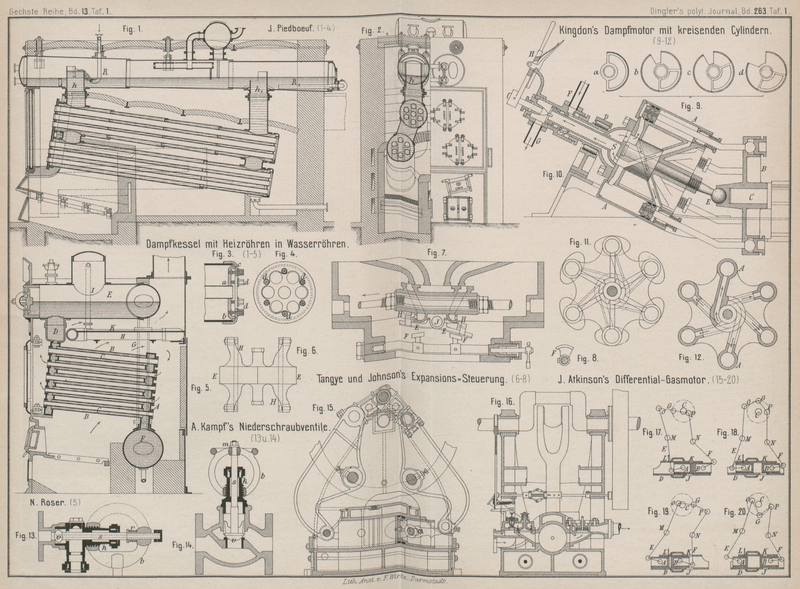

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 1.

Dampfkessel mit Heizröhren in Wasserröhren.

Die bereits verschiedentlich bei Dampferzeugern getroffene Anordnung von Heizröhren,

welche durch Wasserröhren gehen (vgl. Maschinenfabrik

Buckau u.a. 1885 258 * 298), hat J. L Piedboeuf in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 36063 vom

17. Januar 1886) in einer neuen Weise benutzt. Der in Vorschlag gebrachte Kessel

setzt sich aus einer Anzahl mit einander verbundener, schräg liegender, weiter Rohre

– bei dem in Fig.

1 und 2 Taf. 1 abgebildeten Kessel z.B. 6 – zusammen, welche zu je drei derart

unter einander liegen, daſs die obersten nahezu wagerechten Rohre, die noch durch

einen besonderen quer liegenden Dampfsammler mit einander verbunden sind, den

Dampfraum bilden, während die unteren, kürzeren und geneigten Rohre als eigentliche

Siederohre der Hauptsache nach zur Dampferzeugung dienen. Jeder dieser Sieder ist aber noch der Länge nach von einem Bündel Heizröhren durchzogen – im vorliegenden

Falle je 7 –, welches im Ganzen aus dem Sieder herausgezogen werden kann. Zu diesem Zwecke ist die vordere Rohrwand

einfach auf die abgedrehte Winkelflansche des Sieders geschraubt, während die

hintere Röhrenwand a, wie in Fig. 3 und 4 Taf. 1 besonders

veranschaulicht ist, sich mit einem an ihre Krempe b

angedrehten dünnen Ringe in die eingedrehte, metallisch gedichtete Nuth des

Bodenkranzes c legt und mittels starker Schrauben d dicht angezogen wird. Die beiden nach innen und

hinten geneigten Roste liegen unter dem Kessel und werden durch eine feuerfeste

Mittelwand von einander getrennt. Die Feuergase, welche sich hinter dem Roste in

einer engen, gemeinschaftlichen Durchgangsöffnung mischen, bestreichen zunächst die

äuſsere Mantelfläche der Sieder, durchziehen dann, zurückkehrend, die Heizröhren in denselben und nehmen

hierauf, den Oberkessel umspülend, ihren Weg zum Schornstein.

Der vordere Verbindungsstutzen h (Fig. 1) bildet mit seiner

etwa 150mm über den niedrigsten Wasserspiegel

reichenden Verlängerung ein Ueberlaufrohr für das mit lebhafter Bewegung aus den

Siedern in den Oberkessel steigende Gemisch von Wasser und Dampf. In Folge des

Ueberfallens dieses Gemisches soll sich der Dampf vom Wasser scheiden: auch die

durch die heftige Strömung mitgeführten Kesselsteinabsonderungen lagern sich auf dem

Boden des leicht zugänglichen Oberkessels ab, da ein Mitschleppen derselben wieder

in die Sieder hinunter durch die bis etwa 100mm

unter den niedrigsten Wasserspiegel reichende Verlängerung des hinteren Stutzens h1 verhindert wird. Das

heiſse Wasser begegnet beim Ueberfallen aus dem Stutzen h dem frischen kälteren, durch das Rohr R

eingeführten Speisewasser, wodurch dieses zerstäubt wird und gleichzeitig in Folge

der plötzlichen Temperaturerhöhung seine festen Bestandtheile in Schlammform im

Oberkessel absetzen soll. Zum Abblasen des Schlammes dient das am hinteren Ende des

Oberkessels angebrachte Rohr R1.

Ein von N. Roser in Frankreich patentirter und auf dem

„Concours général agricole“ in Paris

1886 im Betriebe vorgeführter Kessel hat nach der Revue

industrielle, 1886 * S. 161 wieder in jedem Wasserrohre ein concentrisches

Heizrohr. Wie aus Fig. 5 Taf. 1 zu entnehmen, ist dieser Wasserröhrenkessel von der als explosionssicher bezeichneten Art, dessen

Rohre in senkrechten Reihen durch je zwei Endkammern A

verbunden sind und zwar mit dem Oberkessel E und dem

Unterkessel F, welche beide auch noch durch ein

senkrechtes Rohr G zur Herstellung eines richtigen

Wasserumlaufes mit einander in Verbindung stehen. In die sonst bei

Wasserröhrenkesseln den Rohren gegenüber stehenden Verschluſsdeckel hat Roser je ein Heizrohr C

eingesetzt, welches durch das Wasserrohr B

hindurchgeht. Die von dem Roste aufsteigenden Feuergase umspülen zuerst die

Wasserrohre von auſsen, ziehen dann über denselben nach hinten und gehen nun durch

die Rauchrohre nach vorn, worauf sie unter dem Oberkessel E weg nach dem Schornsteine entweichen. Die Röhren H, welche in die wagerechte Trennungswand K

des Feuerzuges zwischen Oberkessel und Röhrensystem eingelagert sind, dienen als

Ueberhitzer bezieh. zum Trocknen des Dampfes, welcher den Röhren H durch ein Rohr I aus dem

Dampfdome zugeführt wird.

Nachstehend sind noch die Ergebnisse zweier in den Werkstätten des Erbauers mit einem

solchen Kessel angestellter Versuche mitgetheilt. Jeder derselben dauerte im Mittel

9½ Stunden und der Dampfdruck wechselte beim ersten Versuche zwischen 6 und 7at, beim zweiten zwischen 5 und 7at; am Schlusse der Versuche betrug derselbe 7at. Der mittlere Wasserspiegel fiel mit der Achse

des Oberkessels zusammen. Die gesammte Heizfläche betrug 41qm, von welchen 38 auf die Röhren kommen; der gesammte Kessel nimmt

einen Raum von 2m,70 × 2m bei 3m,455

Höhe ein. Bei der Verdampfungsprobe erhielt man mit Staubkohle 15 bis 15k,45 Dampf für Stunde und 1qm Heizfläche. Auf 1k Brennmaterial bezogen, betrug die Verdampfung 9,23 bis 9k,69, also eine sehr beträchtliche Leistung. Wenn

diese Ergebnisse sich im laufenden Betriebe ebenfalls erzielen lassen, so dürfte der

Roser'sche Kessel wohl als vortheilhaft angesehen

werden.

Tafeln