| Titel: | P. Huré's Fräsmaschine mit zwei senkrecht zu einander stehenden Fräserspindeln. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 16 |

| Download: | XML |

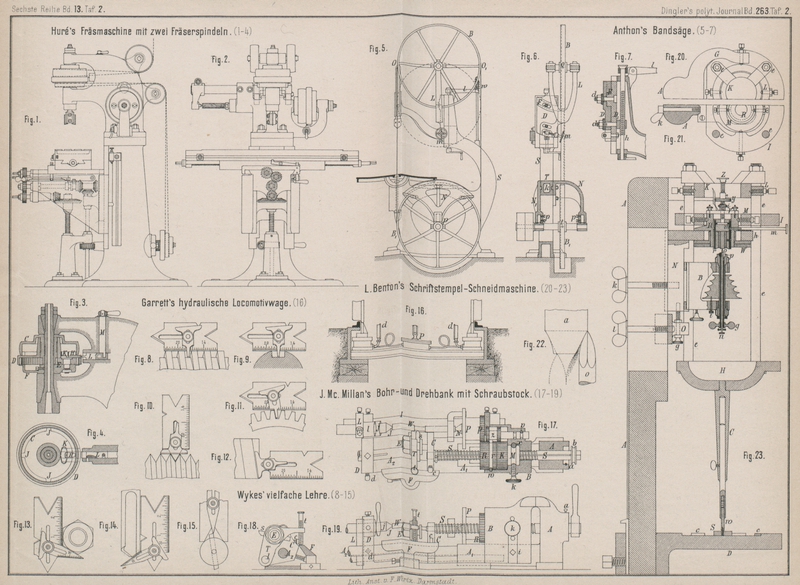

P. Huré's Fräsmaschine mit zwei senkrecht zu

einander stehenden Fräserspindeln.

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Huré's Fräsmaschine mit zwei Fraserspindeln.

Für allgemeine Fräsarbeiten bringt P. Huré in Paris die

in Fig. 1 und

2 Taf. 2

nach dem Génie civil, 1886 Bd. 9 * S. 166 dargestellte

Maschine zur Ausführung, welche eine wagerecht und eine lothrecht gelagerte

Fräserspindel besitzt. Je nach Bedarf wird nun entweder die liegende oder die

stehende Fräse zum Angriffe an das Werkstück gebracht und dazu der obere Lagerkörper

auf dem Fuſsgestelle je um 90° gedreht, so daſs die eine Fräse über den verstell

baren Werkzeugträger zu stehen kommt. Der Antrieb der Fräserspindeln erfolgt durch

Riemen und zwar wird die wagerechte Spindel unmittelbar, die stehende aber durch

Vermittelung von zwei Leitrollen angetrieben. Dadurch muſs allerdings, wenn nur ein

Antriebsriemen vorhanden ist, derselbe im ersten Falle verkürzt, wie auch der Riemen

für die Ableitung der Schaltbewegung ausgewechselt werden. Weil bei dieser Anordnung

des Riementriebes Stufenscheiben ausgeschlossen erscheinen, so sind für die Drehung

der Fräserspindeln bloſs zwei Geschwindigkeiten eingerichtet, von welchen jene für

den langsamen Gang durch die Anordnung eines Differentialvorgeleges bemerkenswerth erscheint.

Wie in Fig. 3

und 4 Taf. 2

besonders ersichtlich gemacht ist, läuft die Nabe der Antriebscheibe C in ein Getriebe aus, welches in ein Zwischenrad E greift, dessen Drehzapfen in eine auf der

Fräserspindel befestigten Scheibe F sitzt. Dieses

Zwischenrad E steht gleichzeitig mit dem innen

verzahnten Rade D in Eingriff, welches sich frei um die

Nabe von C dreht. Auf dem vollen Boden des Rades D führt sich ein Sperrriegel H (vgl. Fig. 4), welcher durch eine Feder K nach

auſsen geschoben wird, so daſs der Riegel H in einem

der vier in dem Rande der Scheibe C vorhandenen

Ausschnitte J einklinkt und dadurch die Scheibe C mit dem Rade D kuppelt,

so daſs dann die Fräserspindel dieselbe Zahl Umdrehungen wie die Riemenscheibe C macht. Drückt man den Sperrriegel H zurück, so wird die Zapfenscheibe F und mit dieser die Fräserspindel [r × n : (r + R)] Umdrehungen

machen, sofern r und R die

Halbmesser des Getriebes an der Scheibe C und des Rades

D sowie n die

Umlaufzahl der Scheibe C bedeuten. Der Riegel H wird durch einen Druckstift L nach innen geschoben, welcher mittels einer kleinen Handkurbel M bewegt wird.

Die Tischbewegungen sind selbstthätig, auch in der Lothrechten. Die Umkehrung und

Abstellung des Selbstganges erfolgt durch Verschiebung eines Muffes mit gegenüber

stehenden Winkelrädern, welche abwechselnd in ein dazwischen liegendes gleiches Rad

greifen, das auf einer stehenden, durch Schneckengetriebe bewegten Achse sitzt. Auch

ist noch eine selbstthätige Ausrückung der Schaltung vorgesehen, indem Hubklötzchen einen Winkelhebel

drehen, wodurch eine Klinke ausgehoben und dadurch ein Querhebel frei wird, welcher

den Kuppelmuff zwischen dem Winkelräderpaare verschiebt. (Vgl. Uebersicht 1886 261 * 286.)

Tafeln