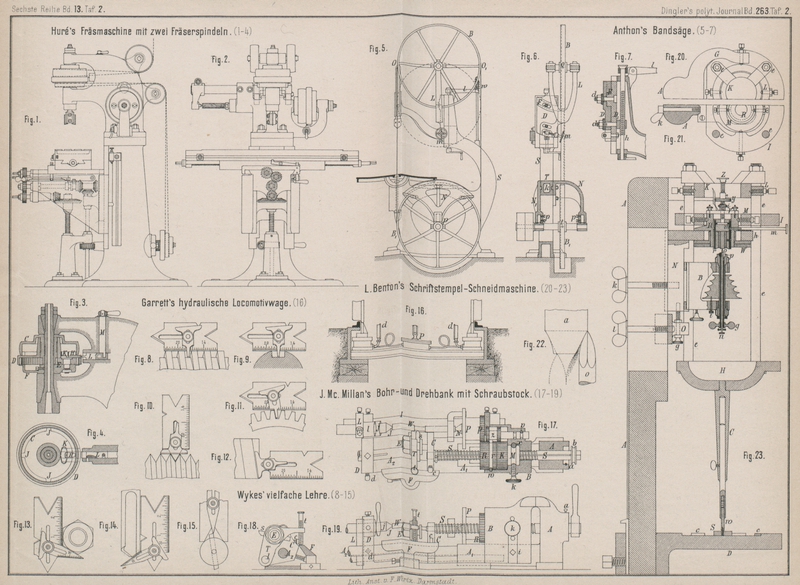

| Titel: | J. McMillan's Bohr- und Drehbank mit Schraubstock. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 18 |

| Download: | XML |

J. McMillan's Bohr- und Drehbank mit

Schraubstock.

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

J. McMillan's Bohr- und Drehbank mit Schraubstock.

Für kleinere Werkstätten, bei Aufstellungs- und Instandhaltungsarbeiten u. dgl.

erscheint ein von J. R. McMillan in Philadelphia

(Nordamerikanisches Patent Nr. 350760) ausgeführter Apparat beachtenswerth; derselbe

läſst sich als Parallelschraubstock, als Bohrapparat und als Drehbank – mit oder

ohne selbstthätige Schaltung – benutzen, kostet bloſs etwa 64 M. und ist für die

verschiedenen Verwendungszwecke leicht und schnell einzurichten. Fig. 17 bis 19 Taf. 2

veranschaulichen die ganz geschickte Zusammensetzung des Apparates, dessen

Beschreibung gleich unter Bezugnahme auf die verschiedenen Anwendungen gegeben

werden soll.

Wird der Apparat als Schraubstock benutzt, so wird

zunächst die Hauptschraube S in dem feststehenden

Backen A drehbar, jedoch unverschiebbar gesichert,

indem der Stift a (Fig. 17) in eine

Ausdrehung des Bundes b tritt. In dem beweglichen

Backen B liegt lose die Mutter M für die Schraube S, welche durch die

Klemmschraube k gegen Drehung verhindert wird. Bei

Bewegung der Schraube S mittels eines Handschlüssels

verschiebt sich also auf einer Führung am festen Backen A der Backen B und das einzuspannende

Werkstück wird festgeklemmt.

Bei Verwendung als Bohrapparat mit selbstthätiger

Schallung wird zunächst der Stift a

herausgezogen, so daſs sich die Schraube S in dem

festen Backen A verschieben kann; dann wird der lose

Backen B mittels der Schraube i (Fig.

19) auf dem Ansätze A1 des Backens A

festgeklemmt und die Mutter M durch Zurückdrehen der

Schraube k gelöst. Auf die Schraube S wird ein Rad R

aufgeschoben, welches bei der Verschiebung mit einem Keile in einer Nuth von S gleitet, also bei der Drehung der Schraube S von dieser mitgenommen wird. Das Rad H wird in einer Höhlung des Backens B durch einen Stift w

gegen Verschiebung bei freier Drehung festgehalten und das Gleiche erfolgt durch den Stift x mit der Mutter M, welche

einen mit dem Rade R gleich groſsen Zahnkranz K, jedoch mit einem Zahne mehr oder weniger wie R, besitzt. Ein mit seinem Achsbolzen in dem Backen B durch den Stift v lose

drehbar gehaltenes Doppelrad z greift gleichzeitig in

die beiden Zahnkränze R und K, so daſs mit Hilfe dieses Differenzrädertriebes die Schraube S bei jeder Umdrehung um einen Theil ihrer Steigung in

die Mutter eingeschraubt wird oder umgekehrt. Die Schraube S wird an ihrem Ende durch ein auf der Verlängerungsstange A2 des Backens A geführtes Lager C

gehalten, welches durch eine auf der Auflage F

gleitende Schraube c gegen Drehung gesichert wird. An

diesem Ende ist die Schraube S auch kegelförmig

angebohrt, um den Bohrer aufnehmen zu können. Der zu bohrende Gegenstand legt sich

gegen den Bock D, welcher je nach der verschiedenen

Länge der Bohrer und der Stärke der Werkstücke auf der Spindel A2 mittels der

Klemmschraube d eingestellt werden kann.

Um eine zweifach verschiedene Schaltung des Bohrers zu erzielen, erhält das Rad R noch einen besonderen Zahnkranz r, dessen Zähnezahl sich um 2 von der des Kranzes K der Mutter M

unterscheidet. Das Doppelrad z wird dann entsprechend

verschoben, wozu eine zweite Spur für den Stift v auf

dem Achsbolzen des Rades z vorgesehen ist.

Soll der Apparat als Drehbank dienen, so wird auf die am

Backen B feste Körnerspitze N die Mitnehmerscheibe P mit dem Zahnkranze

p aufgeschoben und mit dem Rade B in Eingriff gesetzt, so daſs dadurch der abzudrehende

Gegenstand W bei Drehung der Schraube S mitgenommen wird. Die Gegenspitze J sitzt in einem Arme L,

welche auf der Stange I und letztere im Backen B je nach der Länge von W

festgeklemmt wird. Das Einspannen des Gegenstandes W

zwischen den Spitzen N und J erfolgt dadurch, daſs die Spitze J einen

Bund j mit unebener Seitenfläche erhalten hat; die

anliegende Fläche der Nabe l von L ist ebenso gestaltet. Wird nun die Spitze J durch den an j

angegossenen Handgriff so gedreht, daſs die hohen Stellen der unebenen Anlagsflächen

nach und nach gegen einander zu stehen kommen, so findet ein entsprechendes

Vordrücken von J gegen K

statt. Der Drehstahl s wird mittels der Schraube E an einem Bügel T (Fig. 18)

befestigt, welcher mit dem Lager C verbunden ist und

dadurch beim Vorschreiten der Schraube S langsam

verschoben wird. Der Bügel T ist drehbar an C angeschlossen und stützt sich mit der Schraube t auf die Auflage F. Durch

Stellung der Schraube t kann daher die von dem Stahle

s wegzunehmende Spanstärke bestimmt werden. Die

Schaltung des Stahles findet, wie sich aus Vorstehendem ergibt, auf gleiche Weise

wie vorhin beim Bohrer durch die Verschiedenheit der Zähnezahl der Räder R und K bezieh. r und K statt. Die Drehung

der Scheibe S kann beim Bohren wie beim Drehen mittels

eines Handhebels oder auch mit Hilfe einer aufgesetzten Schnurrolle erfolgen. Wird beide Male keine

selbstthätige Schaltung gewünscht, so braucht man nur das Doppelrad z zu entfernen.

Tafeln