| Titel: | Chaligny und Guyot-Sionnest's Dampfmaschinen-Condensator mit wieder gekühltem Wasser. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 65 |

| Download: | XML |

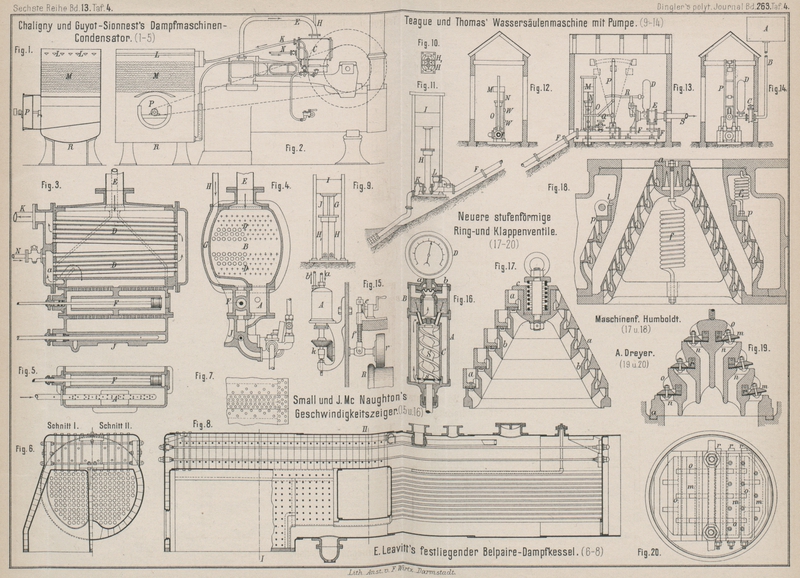

Chaligny und Guyot-Sionnest's

Dampfmaschinen-Condensator mit wieder gekühltem Wasser.

Mit Abbildungen auf Tafel

4.

Chaligny und Guyot-Sionnest's

Dampfmaschinen-Condensator.

So vortheilhaft Dampfmaschinen mit Condensation im Vergleiche mit den sogen.

Auspuff-Dampfmaschinen arbeiten, so ist man doch häufig zum Verzicht auf die

Condensation gezwungen, wenn entweder die zum Niederschlagen des Dampfes nöthige

Wassermenge überhaupt nicht vorhanden ist, oder, wie in groſsen Städten, wo nur

Wasserleitungswasser zur Verfügung steht, das Wasser theuer bezahlt werden muſs. Aus

diesem Grunde wurde schon vielfach versucht, das im Condensator verbrauchte Wasser

durch künstliche Abkühlung wieder nutzbar zu machen, sei es, daſs man das Wasser in

groſser Oberfläche mit der Luft in Berührung brachte und durch Leitung kühlte, sei

es, daſs man dem Wasser Gelegenheit gab, rasch zu verdunsten, wobei das verdunstende

Wasser dem übrig bleibenden Wärme entzog. Auf dem letzteren Prinzipe beruht die von

Chaligny und Guyot-Sionnest in Paris ausgeführte

Anlage, welche sich durch gedrängte Anordnung und sparsamen Betrieb vortheilhaft

auszeichnet.

Die nach dem Portefeuille économique des Machines, 1886

* S. 66 in Fig.

1 bis 5 Taf. 4 wiedergegebene Anlage besteht aus zwei Apparaten, dem aus einer

Verbindung von Einspritz- und Oberflächencondensator hervorgegangenen Condensator

C und dem Kühler R

(Fig. 1),

in welch letzterem das im Condensator verbrauchte Wasser durch Verdunsten unter

Zuhilfenahme eines durchgeblasenen kräftigen Luftstromes wieder gekühlt wird. Fig. 3 bis 5 zeigen die

Einzelheiten des Doppelcondensators. Das gekühlte Wasser gelangt durch das

Einspritzrohr A (Fig. 5) in den unteren

Theil des Raumes B, wo dasselbe mit dem durch das Rohr

E zutretenden, an den Röhren D bereits abgekühlten und theilweise verflüssigten

Abdampfe der Maschine zusammentrifft und diesen völlig niederschlägt. Das

niedergeschlagene Gemisch wird von der neben dem Einspritzrohre angeordneten

Luftpumpe F auf dem durch den punktirten Pfeil (Fig. 3)

angedeuteten Wege nach dem Oberflächencondensator geschafft, während die aus dem

Wasser frei gewordene Luft und nicht verflüssigter Dampf durch das auf den oberen

Theil des trichterförmigen Raumes G gesetzte Rohr H ins Freie entweicht. Das zur Speisung des Kessels

nöthige Wasser wird im untersten Theile des Condensators von der Pumpe J entnommen; das übrige Wasser durchstreicht langsam

die Röhrenbündel D des Oberflächencondensators und geht

von da durch das Rohr K nach dem Kühler R, um dort wieder auf seine Anfangstemperatur abgekühlt

zu werden.

Dieser Apparat R, welcher aus Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, besteht

aus einem rechteckigen Kasten, in dessen oberer Hälfte eine groſse Zahl von Netzen M aus Hanfschnur wagerecht über einander gespannt ist.

Das vom Condensator kommende, etwa 70° warme Wasser wird durch eine Anzahl Rinnen

L auf das oberste Netz geträufelt, rieselt durch

sämmtliche Netze herab und sammelt sich im untersten Theile des Kastens, während

gleichzeitig mittels eines Schraubengebläses P Luft von

unten nach oben durch die Netze getrieben wird, so daſs ein Theil des Wassers

verdunstet und der Rest auf etwa 30° sich abkühlt. Die Luft entweicht mit dem

entstandenen Dunste nach oben unmittelbar ins Freie, zu welchem Zwecke über dem

Kühler am besten ein Kamin angeordnet wird. Das in Form von Dampf mit der Luft

entweichende Wasser muſs natürlich ersetzt werden; die hierzu nöthige Wassermenge

gelangt durch das Rohr N (Fig. 3) in den Condensator

und der Zufluſs derselben kann mittels eines Hahnes so geregelt werden, daſs der

Wasserstand im Kühler stets gleich bleibt. Um die bei allen Oberflächencondensatoren

störend auftretenden Ablagerungen von Schmieröl auf den Röhren D zu vermeiden, wird vorgeschlagen, den Abdampf der

Maschine vor seinem Eintritte in den Condensator durch eine Kokesschicht zu

führen.

Nach Versuchen, welche sowohl seitens der Constructeure, als durch Ingenieure der

französischen Ostbahn-Gesellschaft angestellt wurden, war bei Benutzung des Kühlers

die Menge des frisch zuzuführenden Wassers nur 7 bis 8l für Pferd und Stunde, also nur etwa 1/40 derjenigen, welche man sonst bei

gewöhnlichen Einspritzcondensatoren rechnet. Wenn die Maschine ohne Wiederkühlung

allein mit dem Doppelcondensator arbeitete, also nur mit frischem Wasser, so war der

Wasserverbrauch für Pferd und Stunde 120l, die

erzielte Luftverdünnung im Condensator 61 bis 64cm

Quecksilber und dabei leistete die Maschine 40 Pferd. Wurde dagegen der Kühler

eingeschaltet, so sank die Luftleere auf 50 bis 54cm und die Leistung ging auf 36,3 Pferd zurück. Der Verlust der 3,7 Pferd

rührte theils von dem geringeren Vacuum, theils von dem Arbeitsverbrauche des

Gebläses her. Dabei stellte sich der Dampfverbrauch für Pferd und Stunde um 0,6 bis

0k,8 höher als bei Condensation mit frischem

Wasser, was auf 40 Pferd bezogen einem Mehrverbrauche von 4 bis 5k Kohlen in der Stunde im Werthe von 14 bis 16 Pf.

entsprach. Diesem Mehraufwande für Brennmaterial stand aber eine Wasserersparniſs

von etwa 4cbm in der Stunde im Werthe von 48 Pf.

gegenüber, so daſs sich eine thatsächliche stündliche Ersparniſs von 32 Pf. Ergibt.

Es läſst sich aus dem oben Gesagten die Schluſsfolgerung ziehen, daſs die Anwendung

solcher Kühler in Verbindung mit dem Doppelcondensator sich überall da vortheilhaft

stellen wird, wo der Preis für 1cbm des der

Condensation zur Verfügung stehenden Wassers 4 Pf. überschreitet.

Tafeln