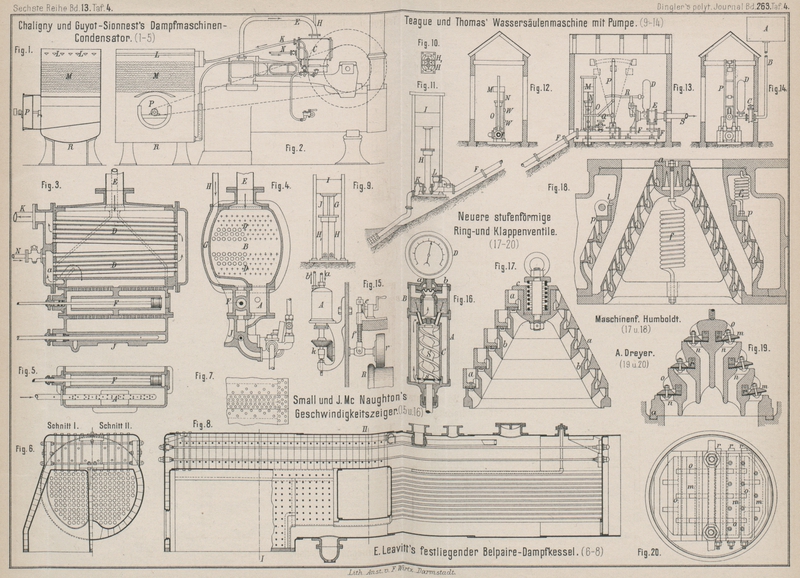

| Titel: | Teague und Thomas' Wassersäulenmaschine mit Pumpe. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 67 |

| Download: | XML |

Teague und Thomas' Wassersäulenmaschine mit

Pumpe.

Mit Abbildungen auf Tafel

4.

Teague und Thomas' Wassersäulenmaschine mit Pumpe.

Unter dem Namen „Hydrodynamische Pumpe“ haben sich Teague und Thomas in Neath, Südwales, nach den Industries, 1886 Bd. 1 * S. 461, eine einfache Wassersäulenmaschine mit

Pumpe in England patentiren lassen, die in der Schachttiefe in Saughöhe über dem Sumpfe aufgestellt werden kann, während sich ihre Steuerung über Tage befindet und bei welcher das Steigrohr der Pumpe

gleichzeitig als Zufluſs- und Abfluſsrohr für den Betriebscylinder dient.

Wie aus Fig. 9

bis 14 Taf. 4

zu entnehmen ist, gelangt das Betriebswasser aus dem Sammelbehälter A durch das Fallrohr B,

welches mit dem Absperr- und Drosselventile C und

behufs Vermeidung von Stöſsen mit einem Windkessel D

versehen ist, in den Steuerkasten E. In diesem befindet

sich ein Zweiwegeventil, welches je nach seiner Stellung das Kraftwasser in das

Steigrohr F der Pumpe eintreten läſst, oder dieses mit

dem Ausfluſsrohre S in Verbindung bringt. Ist ersteres

der Fall, so läuft das Wasser durch F in den neben dem

Pumpencylinder H stehenden Arbeitscylinder H1 (Fig. 9) und hebt den

Kolben J und das auf letzterem ruhende Gewicht I und den Pumpenkolben G.

Da hierbei dem Betriebswasser der Eintritt in den Pumpencylinder H durch das Druckventil L

der Pumpe versperrt ist, so saugt letztere aus dem Sumpfe durch das Saugventil K Wasser an. Sind die Kolben in ihre höchste Stellung

gehoben, so wird das Ventil in L umgesteuert, dadurch

der Zufluſs des Betriebswassers aus B abgesperrt, das

Steigrohr F mit dem Ausfluſsrohre S in Verbindung gebracht und so der Druck im

Arbeitscylinder herabgemindert derart, daſs nun das Gewicht I im Stande ist, nicht nur das Wasser aus dem Arbeitscylinder, sondern

auch das von der Pumpe vorhin angesaugte Wasser durch F,

E und S zu Tage zu drücken. Hierbei schlieſst

sich das Saugventil K der Pumpe und öffnet sich das

Druckventil L ganz selbstthätig, so daſs nur noch über

Tag eine Einrichtung zur selbstthätigen Umsteuerung des Ventiles E erforderlich ist.

Zu diesem Zwecke ist über Tag ein kleiner Preſswassercylinder O mit dem Rohre F in Verbindung gesetzt, in

welchem der Kolben ganz gleichzeitig mit dem Arbeits- und Pumpenkolben sich bewegen

muſs, was durch entsprechende Drosselung der Zuleitungs- und Ableitungsröhre

zwischen O und F bezieh.

durch entsprechende Gröſse des Belastungsgewichtes M

sich leicht erreichen läſst. Dieser Cylinder O hat

weiter keinen Zweck, als den Steuerbaum N zu heben und

zu senken, welch letzterer durch zwei Anschläge W auf

den Arm Q des Gewichtshebels P einwirkt und den letzteren nach der einen oder anderen Seite umlegt,

wodurch dann unter Vermittelung des Gestänges R die

Umsteuerung des Ventiles E und damit der ganzen

Maschine vor sich geht.

Für den Fall, daſs Druckwasser nicht zur Verfügung steht, gedenken Teague und Thomas das Heben des Arbeitskolbens in der

Weise zu bewirken, daſs auf die im Rohre F stehende

Wassersäule durch einen von einem Dampfcylinder o. dgl. betriebenen Plungerkolben

der zum Heben des Gewichtes I erforderliche Ueberdruck

entsprechend dem Gefälle in B ausgeübt wird. Die ganze

Anlage wäre dann eine sehr einfache Ausführung einer Schachtförderung mit hydraulischem Gestänge.

Bei einer Ausführung sollen in einer Teufe von 377m,6 mit einem Aufwände von 2726l

Betriebswasser stündlich 27260l Grubenwasser 18m,3 hoch gehoben und dabei noch 274m,3 in wagerechter Richtung weiter befördert

werden. Jedenfalls empfiehlt sich die ganze Anordnung durch auſserordentliche

Einfachheit und dürfte bei Vorhandensein von Druckwasser zur Wasserhaltung in Gruben vortheilhaft verwendet werden können. Die

unconstructiv erscheinende Nebeneinanderstellung eines einzelnen Pumpen- und

Arbeitscylinders hat natürlich mit dem Prinzipe nichts zu thun und ist vielleicht

auch nur in der schematischen Skizze der Einfachheit halber angenommen.

Tafeln