| Titel: | L. Delaloe und A. Piat's Nietmaschine mit Presswasserbetrieb ohne Accumulator. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 73 |

| Download: | XML |

L. Delaloe und A. Piat's Nietmaschine mit

Preſswasserbetrieb ohne Accumulator.

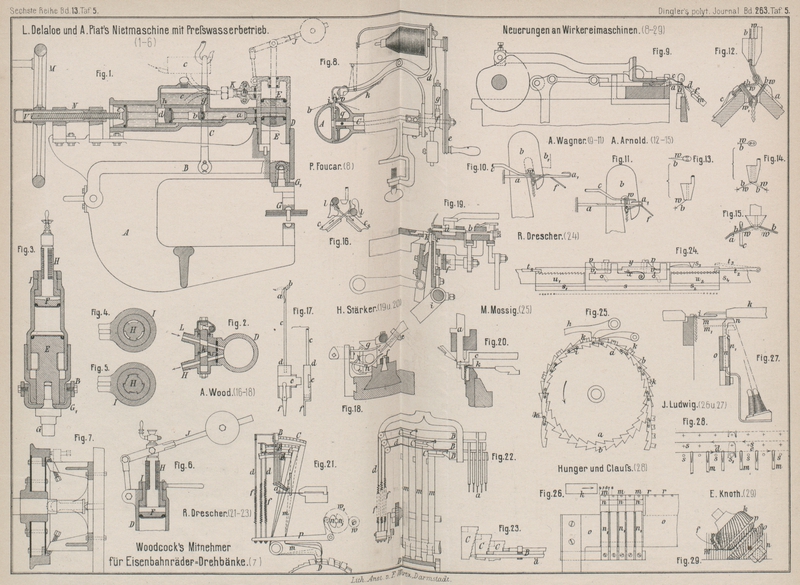

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Delaloe und Piat's Nietmaschine.

Bei vielen bis jetzt bekannt gewordenen Niet- und Lochmaschinen, sowie Scheren mit

Preſswasserbetrieb, insbesondere aber bei den Tweddell'schen Maschinen dieser Art (vgl. 1886 260

* 111) wird das zur Bewegung der Stempel oder Schneidmesser dienende Druckwasser

einem Accumulator entnommen. Dadurch entsteht ein beträchtlicher Wasserverbrauch,

welcher gleich der Summe aller bei jedem Stempelhube in den Druckcylinder

hineingelassenen Wassermenge ist. Bei der von L.

Delaloe und A. Piat in Paris (* D. R. P. Kl.

49 Nr. 37341 vom 14. März 1886) angegebenen Maschine dieser Art wird dagegen an

Preſswasser dadurch bedeutend gespart, daſs mit dem Druckcylinder, unter

Einschaltung besonderer Absperrvorrichtungen, ein Hilfsbehälter verbunden ist, aus

welchem der Druckcylinder so lange gespeist wird, so lange der Stempel nur gegen das

Arbeitstück sich vorbewegt, während erst für die eigentliche Arbeitsausführung (für

das Stauchen des Nietkopfes) das Druckwasser einem Accumulator entnommen oder durch

eine unmittelbar an der Maschine angebrachte Vorrichtung herbeigeschafft wird. Nach

Beendigung der Arbeit wird dann beim Rückgange des Stempels das Wasser in den

Hilfsbehälter wieder zurückgeführt.

In Fig. 1 Taf.

5 ist eine derartige Nietmaschine mit einer besonderen Vorrichtung zur Erzeugung des

Wasserdruckes dargestellt. Die punktirt gezeichneten Theile zeigen dabei, wie die

Maschine abgeändert werden kann, wenn dieselbe mit einem Accumulator verbunden

werden soll, wobei dann die neuartige Wasserdruck Vorrichtung überflüssig ist.

Das Maschinengestell A ist in

bekannter Weise mittels des Gehänges C an Hebeln B aufgehängt, welche den Druckkolben E durch das Eigengewicht der Maschine stets in die

höchste Lage bringen, sobald kein Preſswasser über E

sich befindet. Der untere Theil des Kolbens ist excentrisch angeordnet und nimmt

unter Einschaltung der mit den Hebeln B verbundenen

Klammer G1 (vgl. auch

Fig. 3

Taf. 5) den ebenfalls excentrischen Stempel G auf,

damit die arbeitenden Werkzeuge möglichst nahe der vorderen senkrechten Stirnfläche

der Maschine liegen. Der Cylinder a der Vorrichtung zur

Hervorbringung des Wasserdruckes mündet in den Raum über dem Preſskolben E und steht durch den Kanal g mit dem Hilfsbehälter c in Verbindung.

Diese Verbindung bleibt jedoch nur beim Beginne der Arbeit bestehen, damit während

des Vorgehens des Kolbens E gegen das Werkstück Wasser

aus dem Hilfsbehälter c in den Druckcylinder D flieſsen kann. Diese Bewegung von E kann entweder durch die neue Vorrichtung selbst, oder

mittels des punktirt angedeuteten Gewichtshebels J

hervorgebracht werden. Befindet sich nämlich der Stempel G in seiner höchsten Lage, dann werden die mit einander verbundenen Kolben

b, d und e vom

Kurbelrade M aus mittels der im Gestelle A drehbar gelagerten Mutterhülse N und der Schraube V gegen

den Preſscylinder D vorgeschoben. Hierbei schaffen

zunächst alle drei Kolben bd und e nur wenig gespanntes Druckwasser über den Preſskolben

E; hat aber der gleichzeitig als Absperrschieber

wirkende Kolben b nicht nur den Kanal g, sondern auch den Kanal f abgesperrt, dann ist der Stempel G in seine

Arbeitslage gelangt und es erzeugt nur der Kolben b die

für die Arbeit erforderliche hohe Pressung. Die Räume zwischen den Kolben b und d sowie zwischen d und e stehen dann durch

die Kanäle g und h mit dem

Hilfsbehälter c in Verbindung. Nach Beendigung der

Arbeit wird das über E befindliche Druckwasser theils

von den drei zurückgehenden Kolben selbst wieder zurück bewegt, theils auch durch

das Eigengewicht der Maschine wieder in den Hilfsbehälter c befördert. Die zurückgedrängte Wassermenge kann natürlich nur dann

wieder aus dem Behälter c in den Preſscylinder D gelangen, wenn man das Eigengewicht der Maschine

theilweise aufhebt bezieh. den Kolben E von Hand, z.B.

mittels eines Gewichtshebels niederbewegt. Statt dessen kann maxi jedoch die Kolben d und e auch so groſs wählen; daſs dieselben während der

Verschiebung, bis der Kolben b den Kanal f abschlieſst, schon genug Wasser nach D fördern; dann hat der Behälter c nur den Zweck, das durch Undichtheiten verloren

gegangene Wasser zu ersetzen und das zwischen den drei Kolben b, d und e befindliche

Wasser, während die Maschine arbeitet, frei zu machen.

In dem Falle, daſs der Kolben E von

Hand verschiebbar angeordnet ist. können die Kolben d

und e nebst ihren Cylindern und die Kanäle h und f ganz fortgelassen

werden; dann wird der Preſscylinder D beim

Niederbewegen von E mit dem im Hilfsbehälter c befindlichen Wasser vollgefüllt und der Kolben b mit seinem Cylinder a

nur zur Erzeugung des hohen Arbeitsdruckes benutzt.

Bei Verwendung eines Accumulators kommt die beschriebene

Druckvorrichtung ganz in Wegfall; dafür ist aber auſser dem Hilfsbehälter c noch eine Steuerung K an

der Maschine anzubringen. Diese Steuerung ist in Fig. 2 Taf. 5 im

wagerechten Durchschnitte dargestellt und besteht aus einem Schieber k, mittels dessen die Rohrleitungen L und H abwechselnd

geschlossen und geöffnet werden können. Die Leitung L

verbindet den Accumulator mit dem oberen Raume des Preſscylinders D, während die Leitung H

denselben Raum mit dem Hilfsbehälter c in Verbindung

bringt. Ist also die Leitung H offen und wird der

Preſskolben E mittels des Gewichtshebels J von Hand niederbewegt, dann füllt sich der

Preſscylinder D mit Wasser aus dem Behälter c an; verschiebt man hierauf den Steuerungsschieber k aber so weit, daſs derselbe die Leitung L freigibt und dabei gleichzeitig die Leitung H verschlieſst. dann kommt das Preſswasser des

Accumulators in Thätigkeit, um die Nietarbeit zu verrichten. Ist letzteres

geschehen, dann schlieſst man wieder die Leitung L

mittels des Schiebers k, so daſs die Leitung H frei wird und das in D

befindliche Wasser durch diese in den Hilfsbehälter c

wieder zurückflieſsen kann. Es ist wohl ohne weiteres klar, daſs dadurch nach jedem

Arbeitshube des Kolbens E eine etwas gröſsere

Wassermenge aus D in t

zurückgebracht wird, als bei dem Niederbewegen von E

mittels des Gewichtshebels J aus c in D hat flieſsen

können. Diese geringe Wassermenge muſs aus dem Hilfsbehälter c abgeleitet werden und entspricht dem aus dem Accumulator verbrauchten

Druckwasser.

In der Patentschrift ist noch eine Abänderung der mit einem

besonderen Hilfsbehälter für die Erzeugung des Wasserdruckes arbeitenden

Nietmaschine beschrieben.

Bei einer ausgeführten, ohne Accumulator arbeitenden Nietmaschine von Moisant, Mangan und Laurent in Paris ist der

Hilfsbehälter für das Druckwasser in Wegfall gekommen und statt dessen zu der

verschieden groſsen Vorbewegung des Stempels gegen das Arbeitstück ein schnell einstellbarer Gegenkolben für den Druckkolben

E angeordnet. An Stelle der drei Kolben b, d und e (Fig. 1) tritt

dann ein einziger kleiner Kolbenweicher, auf gleiche Weise wie diese bewegt, den

nöthigen Wasserdruck erzeugt. Der Gegenkolben F

besitzt, wie aus Fig. 3 bis 6 Taf. 5 nach dem Génie civil. 1885/6 Bd. 8 * S. 182 hervorgeht, auf

seiner nach auſsen geführten und an den Gewichtshebel J

angeschlossenen Stange H Gewinde, welches jedoch in der

Länge der Stange an drei Stellen ausgeschnitten ist. In gleicherweise ist auch das

Gewinde der mit einem Handgriffe versehenen und in dem Druckcylinder D

durch einen Rand drehbar gehaltenen Mutterhülse I

ausgeschnitten. Bei der Einstellung der letzteren nach Fig. 5 ist die Stange H deshalb frei verschiebbar, während bei einer

Verdrehung der Hülse I durch Ineinandertreten der

Gewindetheile die Stange H und damit der Kolben F gegen Längsdruck festgehalten wird.

Mit einer solchen Nietmaschine soll ein Druck von ungefähr 18000k auf den Stempel ausgeübt und 1000 bis 1200

Nieten von 20mm Durchmesser täglich gestaucht

werden können.

Tafeln