| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | W. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 75 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes Bd.

260 S. 204.)

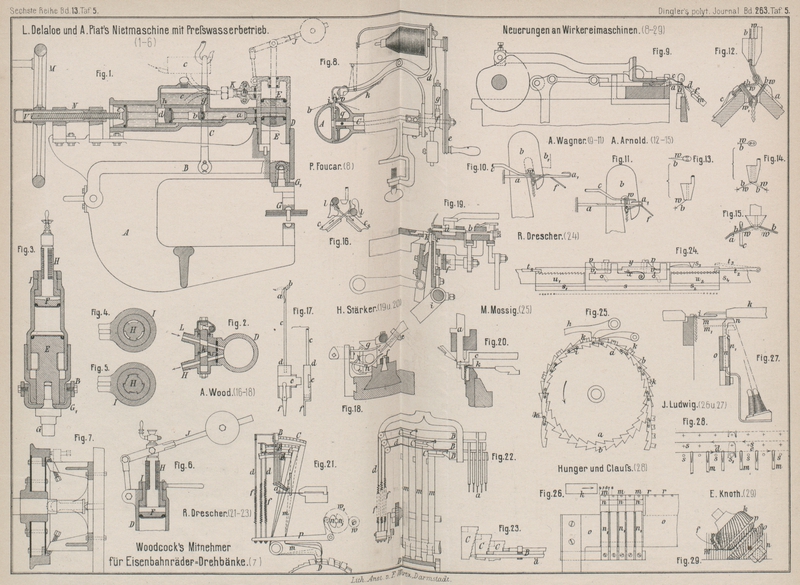

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 5.

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Gewirkte und gestrickte Gegenstände, welche durch den Gebrauch schadhaft geworden

sind, werden in gleicher Weise wie gewebte Stoffe ausgebessert; d.h. man stopft die

Löcher durch Einnähen eines Fadens-dessen einzelne Lagen wie Ketten- und Schuſsfäden

sich kreuzen (vgl. Pope 1877 225 * 250), welcher also nicht Maschen bildet, sondern eine unelastische

Fadenverbindung herstellt. Durch ein neues Verfahren

und eine Vorrichtung zum Stopfen von Strümpfen und anderen

Maschengebilden von Ph. Ed. Foucar in Chemnitz

(* D. R. P. Nr. 35795 vom 17. September 1885) wird es möglich, auch an diesen

ausgebesserten Stellen dieselbe Maschenlage zu erhalten wie in der übrigen

Waare.

Der zu dieser Arbeit verwendete Apparat besteht aus einer

Hohlkugel A (Fig. 8 Taf. 5), die in

Schlitzen einer Querwand eine Anzahl Zungen- oder Hakennadeln i, jede mit Spitze versehen, enthält, welche Nadeln

durch Drehung einer Nuthenscheibe q gehoben und gesenkt

werden. Auf diese Kugel A legt man den Stoff b mit der schadhaften Stelle und läſst denselben von

einer Druckfeder k festhalten. Die Achse C mit der Curvenscheibe g

wird durch das Handkurbelrad e in schwingende Bewegung

versetzt und nimmt dabei durch die Theile f und g auch den Spulenträger d

und Fadenführer v seitlich mit fort. Hierdurch wird der

Faden den Nadeln in A zugeführt und letztere

durchstechen zunächst den guten Rand der Waare, wirken also an denselben eine

Maschenreihe und endlich bei späteren Schwingungen eine Reihe in die andere, so daſs

ein neues Waarenstück über der schadhaften Stelle entsteht, welches an allen Seiten

mit der alten Waare verbunden ist.

Auf Strickmaschinen sind in letzter Zeit wenig Patente ertheilt worden, trotzdem der

Bau dieser Maschinen in Deutschland sehr umfangreich betrieben wird und das

Absatzgebiet deutscher Maschinen auch über Frankreich und England sich bedeutend

erweitert hat. Das Bestreben der Fabrikanten, im Wettbewerbe bei Herstellung von

Waaren durch Billigkeit siegreich zu bleiben, zeigt sich auch in der Herstellung

gewirkter Artikel durch die Strickmaschine, in der sogen. Maschinenstrickerei; denn

man muſs jedenfalls als dahin gehend die Herstellung solcher Waaren betrachten,

welche im Materiale „plattirt“ sind, z.B. von Fangjacken, in denen Wolle auf

Baumwolle aufgetragen ist, was im Vergleiche zur Verwendung von Vigogne den Vortheil

besitzt, daſs der Wollgehalt solcher Waaren leichter und verläſslicher nachweisbar

ist. Eine Strickmaschine zur Herstellung solcher plattirter

Fangwaare von Aug. Arnold in Zwönitz (* D. R.

P. Nr. 36876 vom 16. December 1885) enthält den Fig. 12 und 15 Taf. 5

gezeichneten Fadenführer, welcher zwei Fäden, einen

baumwollenen b und einen wollenen w, so auf beide Nadelreihen legt, daſs in jeder Reihe

der letztere auf die Vorderseite der Maschen zu liegen kommt, wie w in Fig. 12 sowohl in den

alten Maschen w1, als

auch in den neuen w zeigt. Hierzu gehört, daſs dieser

Plattirungsfaden w zu unterst auf die Nadeln a und c gelegt wird; denn

es ist allgemein in der Wirkerei bekannt, daſs derjenige Faden, welcher auf die

Nadeln am weitesten nach hinten, hier also schräg nach unten gelegt wird, in den

Maschen auf die Vorderseite obenauf kommt.

Ein gewöhnlicher Führer mit zwei Oeffnungen, gebohrt nach Fig. 13 oder

Fig. 14,

wird die richtige Lage nicht ergeben; denn in Fig. 13 liegen b und w gleich hoch und in

Fig. 14

liegt beim Ausschube nach rechts w unten und beim

Schübe nach links b unten. Der neue Führer ist deshalb zwar so, wie Fig. 14 zeigt, gebohrt,

d.h. seine beiden Oeffnungen liegen in einer zum Schlittenhube rechtwinkelig

stehenden Ebene, aber die Lochmündung für den Plattirungsfaden w liegt etwas tiefer als diejenige des anderen Fadens

b. Hierdurch wird, wie Fig. 15 Taf. 5 zeigt,

sofort erreicht, daſs w bei beiden Ausschüben, nach

rechts und links hin, der untere Faden bleibt. Der Höhenunterschied der beiden

Lochmündungen des Fadenführers beträgt etwa 4mm.

Zum Gelingen einer guten Plattirung ist noch weiter förderlich,

wenn diejenigen Nadeln, welche auf der dem Plattirungsfaden entgegengesetzten Seite

der Maschine liegen (c in Fig. 15), beim Herabgehen

den Nadeln a etwas voreilen, um b und w fest an a zu drücken.

Die Strickmaschinen-Nadel mit selbstthätiger Ein- und

Ausrückung von Alfr. Wood in Detroit,

Nordamerika (* D. R. P. Nr. 35020 vom 18. December 1884) ist eine nur für starke

Theilung sich eignende Ausführungsform der Zungennadel. Die Zunge ab (Fig. 17 Taf. 5) bildet

einen zweiarmigen Hebel, welcher mit dem Ende a in eine

Vertiefung des Nadelschaftes c so sich einlegen kann,

daſs zwischen c und a ein

geschlossener Raum, in welchem der Faden liegt, entsteht. Steigt die Nadel empor,

wie bei c1 in Fig. 16 Taf. 5

veranschaulicht ist, so stöſst b an den Stab l und der Haken öffnet sich; geht aber die Nadel

abwärts, wie c2 in Fig. 16, so

stöſst wiederum b an den Stab l und legt den Hebel ba um auf c, so daſs der Haken geschlossen wird und der darum

liegende Faden als Schleife durch die alte Masche hinab gezogen werden kann. Am

unteren Ende ist jede Nadel in eine Platte d (Fig. 17)

gelöthet, von welcher der Schieber e als Arbeitshaken

seitlich vorsteht. Mit Hilfe eines Hebels f kann dieser

Haken nach links vorgeschoben oder nach rechts zurückgezogen werden; im ersteren

Falle reicht er in die von den gewöhnlichen Schloſsdreiecken gebildete Nuth und die

Nadel ist in Thätigkeit; im letzteren Falle aber ist die Nadel ausgerückt und das

Schloſs geht leer über sie hinweg. Die Hebel f werden

von zwei anderen Hebeln g und h (Fig.

18 Taf. 5) bewegt, welche sich durch Schrauben auf Schienen verschieben

lassen, so daſs sie nach und nach einzelne Nadeln der Keine aus- oder wieder

einrücken.

In flachen Wirkstühlen mit gewöhnlichen Hakennadeln ist man noch immer bemüht, das

Pressen der Haken als eine schwere und zeitraubende Arbeit zu umgehen. Dies hat Aug. Fr. Wagner in Ruſsdorf bei Limbach (* D. R. P. Nr.

36342 vom 3. December 1885) mit seiner Wirkmaschine ohne

Nadelpresse dadurch erreicht, daſs er zu jeder Stuhlnadel a (Fig. 9 bis 11 Taf. 5) eine

Auftragnadel c anordnet, welche zu rechter Zeit die

alte Masche erfaſst und über die neue Schleife und den kurzen Nadelhaken a1 empor zieht. Wenn

die Waare wie in Fig. 10 eingeschlossen ist, d.h. in der Kehle der Platine b hängt und die Nadeln a

weit nach vorn hinaus geschoben sind, so werden die neuen Schleifen f entweder durch Legen (für Kettenwaare) oder durch

Kuliren mit Nase b1

(für Kulirwaare) hergestellt. Während des Einschlieſsens haben sich aber auch die

Auftragnadeln c in Rinnen der Stuhlnadeln a eingesenkt (Fig. 10) und die alten

Maschen w sind auf sie geschoben worden; die Nadeln c heben sich, wenn die Nadeln a zurück gehen und die Schleifen f unter

deren Haken a1

geschoben werden und gestatten, daſs diese Haken mit den Schleifen durch die empor

gezogenen Maschen w hindurch gehen, also die alten

Maschen abschlagen, welche endlich durch Senken von c

abgleiten.

Für die Verarbeitung verschieden bunter Fäden in ein und derselben Reihe ist ein

neuer Fadenführer-Apparat am flachen mechanischen

Wirkstuhl von Reinh. Drescher in Kappel bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 36656 vom 28. Februar 1886) in der Weise zusammengestellt

worden, daſs der Ausschub einer jeden Fadensorte beliebig groſs gemacht werden kann bei immer gleicher

Gröſse des treibenden Excenters.

Die verschiedenen Führer a (Fig. 21 bis

23 Taf.

5) sind an Schienen B befestigt, welche auf jeder Seite

durch Zugschnüre d und Federn f mit einem Hebel p in Verbindung stehen. Der

Hebel p der einen Seite wird von dem Excenter n und derjenige der anderen Seite vom Excenter n1 bewegt und ihre

Ausschläge sind immer gleich groſs. Die Excenter machen wegen der Räderübersetzung

w : w1 = 1 : 2 halb so viele Umdrehungen wie die

Triebwelle c des Stuhles und es treibt also während der

einen Reihe das Excenter n die Fadenführer nach rechts,

während der nächsten Reihe das Excenter n1 nach links und so fort in regelmäſsigem Wechsel.

Die Wege der einzelnen Schienen B werden aber durch

Keilstücke C (vgl. Fig. 23) begrenzt, welche

an Hebeln m befestigt sind und von einem Musterrade D verschieden eingestellt werden. Stöſst nun eine

Fadenführerschiene B an ein Bufferstück C an, so zieht der Hebel trotzdem an f und d noch so lange

fort, bis sein Ausschlag beendet ist: er dehnt dann eben die zwischengeschalteten

Federn f oder sonstige elastische Stücke aus und damit

ist das Begrenzen der verschiedenen Ausschübe allerdings wesentlich vereinfacht

worden.

Der flache mechanische Kulirwirkstuhl von Herm. Stärker in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 36544 vom 30.

Januar 1886) ist auſserordentlich nahe verwandt dem Cottonstuhle mit Hilfsnadeln von

S. Löwe und J. Lamb

(vgl. 1881 242 * 196). In beiden Stühlen ist die

Lieferungsmenge dadurch vermehrt worden, daſs dieselben während der Zeit des

Ausarbeitens einer Maschenreihe zugleich die Schleifen für die nächste Reihe

kuliren. Die Hilfsnadeln, welche zur Erreichung des eben genannten Zweckes im Lowe und Lamb'schen

Cottonstuhle angeordnet sind, hat man hier aus Blechstreifen c (Fig.

19 und 20 Taf. 5) gebildet und Hilfsplatinen genannt.

Diese Hilfsplatinen sind jedoch nicht nur gemeinschaftlich mit

ihrer Tragschiene durch Hebel i, sondern auch einzeln

durch ein Schloſs f, ähnlich den Nadeln einer

Strickmaschine zu bewegen; die Hilfsplatinen sind ferner sowohl bei senkrechten, als

auch bei wagerechten Nadeln (Fig. 19 bezieh. 20) anwendbar

und werden unter oder hinter die Platinenreihe gezogen, wenn die Stuhlnadeln k die erhaltenen Schleifen zu Maschen ausarbeiten.

Während des letzten Theiles dieser Ausarbeitung, während des Abschlagens und

Einschlieſsens, beginnt bereits das Kuliren der neuen Reihe; das Roſschen b und das mit diesem verbundene Schloſs f wird verschoben und die Platinen a stellen die Schleifen auf den Hilfsplatinen c her. Da die letzteren indessen von ihrem Schlosse f auch wieder aus den Kulirplatinen a zurück gezogen werden, so bleiben die eben kulirten

Schleifen nur zwischen den Kulirplatinen a hängen,

welche nun dieselben den wieder ankommenden Stuhlnadeln k übergeben, so daſs diese die Ausarbeitung der Reihe sofort wieder

übernehmen können.

Das Wirken eines Strumpfes in allen seinen Theilen an ein und derselben Maschine will

Rieh. Drescher in Hohenstein-Ernstthal, Sachsen (*

D. R. P. Nr. 34780 vom 12. September 1885) durch ein Verfahren und eine Presse zum Wirken von Fersen am flachen Wirkstuhle

beschleunigen. Diese Förderung der Arbeit erfolgt durch das Vermeiden des

zeitraubenden Aufstoſsens der Waarentheile beim Anwirken der Ferse und des Fuſses an

den Längen eines Strumpfes.

Zu dem Zwecke werden die Fersentheile, wie Textfig. 1 darstellt, aus je zwei Keilstücken iac und kbd

zusammengesetzt, deren jedes dadurch entsteht, daſs die zum Wirken der Ferse

dienenden Fadenführer bei jeder zweiten Reihe ihre Fäden um eine Nadel weniger weit nach innen legen,

die leer bleibenden Nadeln aber nicht gepreſst werden, so daſs schlieſslich alle

Maschen von f bis g auf

den Nadeln hängen bleiben und nur noch die Nadeln zwischen ef und gh Maschen bilden. Während dabei für

die Nadeln ab die Presse ganz ausgerückt wird, arbeiten

auf ca und bd zwei

Pressentheile, welche nach und nach von a bis f und von b bis g hinausrücken. Nachdem aber die ersten Hälften der

Keile, also ace und bdh

vollendet sind, wird von f und g aus nach und nach jede Nadel durch die wieder einwärts rückenden

Pressentheile neuerdings mit zur Arbeit gebracht, bis die Reihenstücke wieder die

Breite ia und bk haben;

dann kann aber an die auf den Nadeln hängende Maschenreihe iabk sogleich der Fuſs des Strumpfes gewirkt werden.

Fig. 1., Bd. 263, S. 79 Der Stuhl enthält, wie gewöhnlich, den Fadenführer für den Längen und zwei

Führer zur Ferse; letztere werden aber durch ihre inneren Buffer, welche

verschiebbar sind, entsprechend den Entfernungen bg und

af nach und nach weiter auswärts oder einwärts

begrenzt. Die Presse dieses Stuhles endlich besteht, wie Fig. 24 Taf. 5 zeigt, aus

dem Mittelstücke s und den Seitentheilen s1, s2 welche an der

Schiene s4 verschiebbar

befestigt sind. Die Theile s1, s2 welche

die Zahnstangen u1, u2 tragen, werden bei

Beginn der Fersenarbeit nach auſsen gezogen und dabei nimmt u2 durch s3 den auf s4 verschiebbaren Rahmen y mit nach rechts, so daſs die Keile v,

welche die Mittelpresse s hinabdrücken, über v1 hinaus kommen und

die Feder x nun dieses Mittelstück s empordrückt, also ausrückt. Die Klinken t2 ziehen die

Seitentheile auswärts und die Klinken t3 schieben sie wieder einwärts; im letzteren Falle

bringt auch u2 durch

s3 den Rahmen y wieder mit nach links und v drückt an v1 die Mittelpresse wieder hinab in die Arbeitsstellung.

Mustervorrichtung zur Herstellung von Ringelmustern auf dem

mechanischen Strumpfstuhle von M. M. Massig und

Comp. in Neustadt-Siegmar (* D. R. P. Nr. 34606 vom 2. September 1885): Die

Umsteuerung zur Bewegung verschiedener Fadenführer wird durch einen Hebel h (Fig. 25 Taf. 5) bewirkt,

welchen Schraubenköpfe k auf den Gliedern einer

Zählkette verschieden hoch heben. Da diese Köpfe sehr genau gearbeitet und

eingestellt werden müssen, so ist deren Anbringung auf den Kettengliedern vielfach

nicht sicher genug und man hat sich deshalb zur Anwendung von Musterrädern oder

Scheiben, in deren Umfang die Schrauben k eingeschraubt

werden können, veranlaſst gesehen. Solche Räder werden aber bei groſsem

Musterumfange auch sehr groſs und sind schwieriger anzubringen als die Kette und es

ist nun zur Vereinigung der Vorzüge beider Einrichtungen die in Fig. 25 gezeichnete

Anordnung getroffen worden.

Von zwei mit einander verbundenen Klinkenrädern a und b dient das letztere

als Zahlrad und das erstere als Träger einer Kette, deren einzelne Glieder innen

verzahnte Zahnkranztheile bilden. Dieselben sind mittels Gelenkbänder i mit einander verbunden und auf ihre äuſsere Seite

werden die Schrauben k eingeschraubt, deren verschieden

hohe Köpfe den bekannten Regulirungshebel h heben oder

wieder fallen lassen. Diese Zahnkranztheile mit den aufgeschraubten Köpfen k bilden eine sicherere Unterlage für den Hebel h als die Glieder einer gewöhnlichen Kette.

Fadenführer-Apparat zur Herstellung von Längsstreifen in den

Minderstellen regulärer Waare von J. Alban

Ludwig in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 34602 vom 30. August 1885): Wenn in einen

Strumpflängen (Textfigur 2) bunte Längsstreifen

eingewirkt werden sollen, so muſs man so viele einzelne Fadenführer am Stuhle haben,

als solche Streifen 1, 2, 3 u.s.f. vorkommen. Wird die

Waarenbreite von g bis h

vermindert, so müssen einzelne dieser Führer nach und nach ausgerückt werden und zu

dem Zwecke sind dieselben in der Weise angeordnet, wie Fig. 26 Taf. 5 zeigt. Die

Mittelführer r liegen gemeinschaftlich auf einer

Schiene o, die Randführer m aber einzeln auf beweglichen Schiebern n,

welche von Federn n1

gehalten werden. Wenn die Decker k seitlich einwärts

rücken, so drücken sie während ihres Niederganges nach und nach die Schieber n hinab und die Führer m

in die Stellung m1

(vgl. Fig. 27

Taf. 5), aus welcher sie nicht mehr über die Nadeln i

gelangen, also den Faden nicht mehr über letztere legen können.

Fig. 2., Bd. 263, S. 80Ränderstuhl für lang gestreifte Waare von Hunger und Clauſs in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 36151 vom

7. Februar 1886): Will man auf dem Ränderstuhl Jacquardfarbmuster bilden, so muſs,

da die Herstellung der Schleifen auf den Stuhlnadeln s

(Fig. 28

Taf. 5) zu erfolgen hat, auch eine solche Stuhlnadel s1 die Grenznadel zwischen zwei

Farbstreifen bilden; auf derselben kehrt jeder arbeitende Faden de um, ohne auf der Umkehrseite von einer Platine

erfaſst und niedergedrückt zu werden. Da also dieser Faden sich dicht um die Nadel

s1 herum legt, so

wird die Grenzmasche schmal und schwer verschiebbar; sie schlägt nicht rein ab und

verursacht Fehler in der Waare, welche bislang die Herstellung dieser Muster immer

gehindert haben. Dieser Fehler wird nun durch die überaus einfache Einrichtung

vermieden, daſs man als Grenznadel s1 eine solche von gröſserer Stärke einsetzt als die

übrigen Stuhlnadeln sie haben. Um den gröſseren Umfang dieser stärkeren Nadel legt

sich ein längeres Fadenstück, aus welchem auch eine gröſsere Masche entsteht, die

den übrigen Maschen gleich ist, so daſs die Waare gleichmäſsig gut ausfällt.

In dem englischen Rundstnhle von Emil Knoth in Neukirchen bei Chemnitz (* D. R. P. Nr.

36182 vom 17. November 1885) ist versucht worden, das Kulirrad k (Fig. 29 Taf. 5) und das

Preſsrad p an einer gemeinschaftlichen Drehachse

anzubringen. Wenn schon über die Zweckmäſsigkeit dieser Anordnung-Zweifel entstehen

können, so werden dieselben nur vermehrt bei Betrachtung der weiteren Zugabe, daſs

auch das Auftragrad o mit um dieselbe Achse sich drehen

soll. Der durch den Führer o zugeführte Faden f wird von den Platinen der Mailleuse k zu Schleifen zwischen die Nadeln n gedrückt und diese Schleifen werden auch von k unter die Nadelhaken empor geschoben. Die Presse p muſs nun rechtzeitig die Haken der Nadeln schlieſsen

und das Rad o muſs auf die zugepreſsten Haken die alte

Waare m schieben. Es scheint, daſs die oben

angedeuteten Zweifel über die geeignete Wirksamkeit aller dieser Theile berechtigt

sind, denn das Patent ist bereits wieder erloschen.

Strickmaschine zur Herstellung von erhabenen

Umlegmustern von Seyfert und Donner sowie O. Floſs in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 35248 vom 1. Okt.

1884): Die Lamb'sche Strickmaschine enthält in der einen

Nadelreihe kurze und lange Nadeln, von denen die letzteren als Musternadeln

verwendet werden und auf Erfordern von besonderen Fadenführern, d. s. Lochnadeln

einer Kettenmaschine, Fäden übergelegt erhalten, aus denen sie ganz allein Maschen

bilden, während alle anderen Nadeln beider Maschinenseiten ruhen. Hat man in dieser

Weise auf den Musternadeln etliche Maschenreihen, also einzelne Waarenstreifen

gearbeitet, so kommen alle Nadeln, auch die Musternadeln, gemeinsam in Thätigkeit

und verarbeiten in gewöhnlicher Weise einen Kulirfaden zu einer Rechts- und

Rechts-Reihe, wodurch die eben hergestellten Streifen mit der ganzen Waare verbunden

werden, auf deren Oberfläche sie Erhöhungen bilden. Es sind also die sogen.

Umlegmuster in der That Doppelrandstücke, deren Breite nach der Anzahl der neben

einander liegenden Musternadeln sich richtet; sie können durch die neue Maschine

selbstthätig in beliebiger Vertheilung und auch in Farbmustern gearbeitet werden und

dienen als Verzierung der Vordertheile von Fangjacken, Jagdwesten, Strumpflängen u.

dgl.

Fadenführer-Apparat zur Herstellung

regulärer lang gestreifter Wirkwaare von H. B.

Franke in Kemtau bei Burkhardtsdorf (* D. R. P. Nr. 34929 vom 26. Juni

1885): Für Herstellung von Jacquardmustern in regulären Strumpf längen sind

gewöhnlich drei Gruppen von Fadenführern erforderlich, weil die Längen an beiden

Seiten gemindert werden und für diese Seiten die Wege der Fadenführer gegen die der

Mittelführer sich ändern. Zur Erzielung einer einfachen Regulirung dieser Bewegungen

sind die beiden Seitenführer so mit einander verbunden worden, daſs der Arbeiter

nach jedesmaligem Mindern sie enger gegen einander rücken kann, und der Mittelführer

wird von denselben durch Reibung mitgenommen. Trotz der Unterbrechung der Arbeit,

welche das Verstellen der Seitenführer gegen einander bedingt, ist der Apparat für

den mechanischen Stuhl, wenigstens für den vom Arbeiter unmittelbar bewegten,

bestimmt.

Der Fadenführer-Apparat zum Wirken von

Langstreifen bis in die Minderstellen von Rieh.

Nitzsche in Einsiedel bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 36993 vom 7. April 1886)

enthält zunächst eine Schiene mit so vielen daran befestigten Fadenführern, daſs

dieselben über die ganze Waarenbreite, also über den Oberlängen eines Strumpfes

reichen. Beim Mindern der Waare werden nun die äuſsersten Fadenführer dadurch nach

und nach auſser Thätigkeit gebracht, daſs man dieselben, da sie am Bolzen drehbar

sind, von den Stuhlnadeln abwendet. Den Faden, welchen der äuſserste Führer enthält,

zieht man in einen besonderen Randführer, welcher nun auf die Länge des Minderns im

äuſsersten Farbstreifen mit arbeitet und von verstellbaren Buffern, entsprechend dem

Mindern, in seinem Laufe aufgehalten wird.

In eigenthümlicher, aber nicht neuer Art sucht der mechanische Wirkstuhl von Carl

Aug. Beyer in Einsiedel (* D. R. P. Nr. 37173 vom 15. April 1886) die

Lieferungsmenge zu erhöhen. Derselbe enthält genau in gleicher Weise wie der

ehemalige Stuhl von Fangohr in Dresden (Sächsisches

Patent vom 29. Oktober 1840) zwei oder drei Nadelbarren und für alle gemeinsam nur

eine Platinenreihe, welche an jeder Nadelbarre in Form der erforderlichen Kulirnase

und Einschlieſskehle ausgeschnitten ist. Der Stuhl soll also mehrere Waarenstücke

hinter oder über einander arbeiten. Der neue Stuhl hat senkrecht stehende Nadeln auf

beweglichen Barren, während der alte festliegende wagerechte Nadelreihen besaſs.

Mit groſser Ausdauer verfolgt John

Byfield in Lowell, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 34901 und Nr. 36620 vom 27.

Januar 1885) das Ziel, einen guten Regulirungsapparat für

den Fadenwechsel am englischen Rundstuhle zu schaffen. Er hat wieder zwei

Einrichtungen angegeben, in denen eine Anzahl Fadenführer am Schlauchstuhle angebracht sind

und jeder nicht arbeitende Führer von den Nadeln abgerückt und sein Faden

abgeschnitten wird. Als Zählapparat verwendet Byfied im

ersten Falle eine Scheibe mit spiralförmigen Nuthen, in denen Ausrückbolzen stecken

und welche Scheibe nicht bloſs gedreht, sondern auch mit ihrer Achse verschoben

werden kann, im zweiten Falle aber eine aus langen, vollen und breiten Gliedern

bestehende Kette mit Aasrückbolzen, welche auch in ihrer Längsrichtung fortgezogen

und in ihrer Breitrichtung verschoben werden kann.

Die mechanische Ränderwirkmaschine der Chemnitzer Strickmaschinenfabrik in Chemnitz (* D. R.

P. Nr. 36896 vom 18. Februar 1886) ist dem Stuhle von Biernatzki und W. Bernhardt (vgl. 1879 232 * 510) sehr ähnlich und kann als Umwandlung dieses

Handränderstuhles in eine wenigstens insoweit selbstthätige Maschine angesehen

werden, welche die Herstellung von Maschenreihen beim Betriebe durch Elementarkraft

ermöglicht, wenn natürlich auch das Mindern der Waare an ihr noch immer Handarbeit

bleibt. Die Nadeln der einseitigen Strickmaschine, welche die Stuhlreihe bilden,

sind mit Führungsblechen verbunden und werden durch diese und eine Schiene gemeinsam

gehoben, durch ein Röſschen aber einzeln gesenkt. Zum Offenhalten der Zungen ist für

jede Nadelreihe eine Nadelschiene vorhanden und die Mühleisenstellung wird durch

Verschieben der ganzen Führungsschiene, auf welcher das Röſschen läuft, bewirkt.

Daſs solche Maschinen, welche erst die Stuhl- und dann die Maschinenreihe arbeiten,

bessere und gleichmäſsigere Ränderwaare liefern als die gewöhnlichen Lamb'schen Strickmaschinen, ist bekannt; daſs sie nun

durch die obige Einrichtung zu flottem Elementarbetrieb geeignet gemacht worden

sind, ist ein weiterer Vorzug, der ihre Verbreitung fördern wird.

Der Rundwirkstuhl für

Kettenkulirwaaren von Rafael Stahl in

Stuttgart (* D. R. P. Nr. 35057 vom 28. Juni 1885) ist eigentlich nicht eine rund

wirkende Maschine zu nennen, denn dieser Stuhl liefert nicht einen geschlossenen

Waarenschlauch, sondern ein flaches Waarenstück in folgender Weise: Auf einem an

senkrechter Achse fest hängenden Nadelkranze liegen einzelne bewegliche

Zungennadeln, in Form eines Kreisringes auf ungefähr ⅚ des Umfanges sich ausdehnend.

Ueber dieselben wird ein Schlafs, ähnlich dem der Strickmaschine, mit Fadenführer

hin und her geführt, so daſs die Nadeln aus-und einwärts gehen und Maschen machen.

Um den Ring Zungennadeln liegt ein solcher mit Lochnadeln, also eine Kettenmaschine,

welche vor der Reihenarbeit über je eine Stuhlnadel gehoben wird, also auf jede

solche einen Kettenladen legt, so daſs zweifache Maschen – vom Kulir- und vom

Kettenfaden zusammengesetzt – entstehen können. Bei Ausrückung der einen Fadensorte

entsteht eben nur Waare von der anderen.

W.

Tafeln