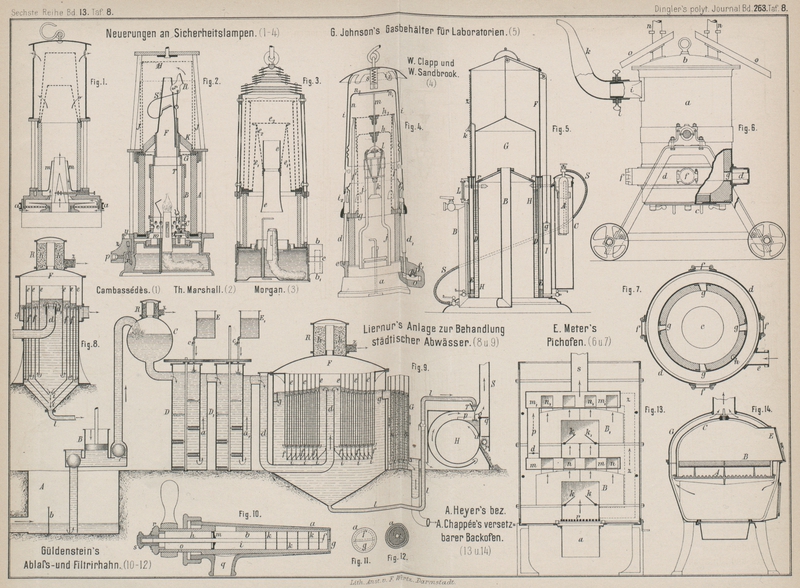

| Titel: | Ch. Liernur's Anlage zur Behandlung städtischer Abwässer u.a. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 140 |

| Download: | XML |

Ch. Liernur's Anlage zur Behandlung städtischer

Abwässer u.a.

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Liernur's Behandlung städtischer Abwässer u. dgl.

Zur Behandlung städtischer Kanalabwässer oder beim Schwemmsystem (vgl. Liernur 1882 244 384)Vgl. ferner L. Hajnis: Historisch-kritische Studien

über das Liernur-System mit besonderer Berücksichtigung des

Entwässerungssystemes mittels Injectoren. (Prag 1886. Fr. Borovy.) erhaltener, mit

menschlichen Abfallstoffen vermengter Spüljauche hat Ch.

Liernur in Berlin (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 37714 vom 8. December 1885) eine

neue Anlage entworfen, in welcher drei verschiedene Apparate vereinigt sind: eine

Einrichtung zum Mischen der Abwässer mit den

Fällungsmitteln für die festen Stoffe, ein Behälter

zur Klärung (also zur Ausscheidung des Düngers in Form eines dicken

Schlammes) und eine Abdampftrommel, auf welcher die

Trocknung dieses Schlammes und die Zerkleinerung des erhaltenen festen Düngers zu

Pulver erfolgt. In der ganzen Anlage wird die Fortbewegung der zu behandelnden

Abwässer und des erhaltenen Schlammes nur durch ein natürliches Herabsinken und

durch den hydrostatischen Druck, also ohne die Hilfe von Druckpumpen u. dgl.

hervorgebracht. Der Klärapparat zeigt noch eine besondere Eigenthümlichkeit, indem

bei demselben gewissermaſsen eine Regelung des Abwasserlaufes – abhängig von der

Menge der enthaltenen festen Stoffe, also der gröſseren oder geringeren Dauer des

Ausscheidens derselben – besteht. In Fig. 9 Taf. 8 ist die

ganze Anlage einfach schematisch dargestellt.

Die zu behandelnden Abwässer gelangen in den Brunnen A, wo dieselben zur Abhaltung gröberer Körper durch

einen Rost b gehen, um dann von der Pumpe B in den Behälter C

befördert zu werden. Der Behälter C liegt so hoch, daſs

die von demselben ablaufenden Abwässer die ganze Anlage von selbst durchflieſsen.

Die Abwässer treten zuerst in das Mischgefäſs D und aus

diesem durch den Kanal a aufsteigend in ein zweites

Gefäſs D1. Der Kanal

a vermittelt, ebenso wie der gleiche Austrittskanal

a1, daſs die

Abwässer beide Gefäſse D und D1 vollkommen von oben nach unten

durchflieſsen müssen, also ordentlich der Wirkung der in diesen vorgesehenen

Rührwerke ausgesetzt werden. In die Gefäſse D und D1 treten oben die

Fällungsmittel aus den Behältern E und E1 zu und werden die Absperrvorrichtungen c und c1 der Zuleitungen so gewählt, daſs die Zuführung

stets im Verhältnisse des Zulaufes der Abwässer erfolgt, also von dem

Flüssigkeitsstande in den Behältern E und E1 unabhängig ist (vgl.

1886 262 * 118).

In den Klärapparat F gelangen die mit

den Fällungsmitteln vermischten Abwässer durch das Rohr d, welches so angeordnet ist, daſs der Austritt aus demselben oben in der

Mitte des Apparates F erfolgt. Um das Rohr d ist eine Anzahl concentrischer, abwechselnd von oben

und unten in einander tretender Cylinder e und f angebracht und liegen die oberen Ränder der Cylinder

f in einer Kegelfläche bis zu der an der äuſseren

Wand von F herumführenden Ablaufrinne g. Die unteren Ränder der Cylinder f sind durch Kegelringe derart mit einander verbunden,

daſs an den Verbindungsstellen i ein schwacher

ringförmiger Bodenspalt bleibt. Die dem Mittelrohre d

entströmende Flüssigkeit kann also bei Schluſs dieser Spalte i nur nach einem schlangenförmigen Durchlaufen der einzelnen zwischen den

Cylindern e und f

gebildeten Ringräume nach dem Abflüsse g gelangen. Der

Zweck dieser An Ordnung besteht darin, die Flüssigkeit zur Aasscheidung der

fällbaren Stoffe innerhalb eines kleinen Raumes einen langen Weg zurücklegen zu

lassen, sowie die Stromgeschwindigkeit bezieh. die für diese Ablagerung

erforderliche Zeitdauer regeln zu können. Je weiter man die Cylinder von einander

setzt, um so langsamer wird die Bewegung, und umgekehrt.

Die sich niederschlagenden Stoffe lagern sich in den

trichterförmigen Winkeln am Boden der Cylinder und verstopfen die Spalten. Nur wenn

keine ablagerungsfähigen Stoffe mehr in dem Wasser vorhanden sind, wird kein

Verschluſs mehr gebildet werden und keine fallende und steigende Bewegung des

Wassers mehr auftreten, dann aber wird dieselbe unnöthig sein. Der in den Spalt

gelangende Schlamm kann nur so lange unbeweglich sein, als die Reibung desselben

gegen die Spaltwandungen fähig ist, dem Flüssigkeitsdrucke Widerstand zu leisten. Je

steifer der Schlamm ist, desto gröſser müssen die Höhen der Wasserstände in den

Ablagerungsräumen sein.

Die in der Fig. 9 angedeutete

Cylinderbodenverbindung ist für den Fall gedacht, daſs die Spüljauchen eine

hinreichend groſse Menge ablagerungsfähiger Stoffe zur Füllung der durch diese

Verbindung entstandenen Spaltreihe enthalten. Ist solches bei der anwendbar engsten

Spaltbreite nicht der Fall, so kann die Spaltreihe dadurch vermindert werden, daſs

die Spalten nicht, wie in Fig. 9 angegeben, an der

äuſseren Wand der cylinderförmigen Kammer, sondern an der inneren Wand, nach dem

Mittelrohre d hin, gebildet werden. Ist das richtige

Verhältniſs auch auf diese Weise nicht zu erreichen, indem die Menge der

ablagerungsfähigen Stoffe eine sehr geringe sein kann, so muſs zu der in Fig. 8

dargestellten Anordnung gegriffen werden: Hier sind die Böden trichterförmig

zusammengeführt und haben an der tiefsten Stelle eine Oeffnung i, deren Gröſse gerade hinreicht, um mit knapper Noth

die in dem Wasser enthaltenen ablagerungsfähigen Stoffe bezieh. den gebildeten

Schlamm durchzulassen. Diese Oeffnungen sind über einander angebracht, so daſs sie

einander speisen. Zur beliebigen Vermehrung des für das Durchdrücken des Schlammes

durch die Oeffnungen i nöthigen Flüssigkeitsstandes ist

das Oberende des Speiserohres d mit einem stellbaren

Aufsatzstücke d1

versehen. Auch kann die Gröſse der Oeffnungen i dadurch

geregelt werden, daſs in denselben ein kegelförmiger Stift angebracht wird, der von

oben aus senkrecht bewegt werden kann. Die übrigen sich an diesen Apparat

anschlieſsenden Einrichtungen sind dieselben, wie in Fig. 9 dargestellt.

Die Höhe und Breite der von den Cylindern e und f gebildeten Ablagerungsgänge ist so zu

regeln, daſs die zu klärende Menge stetig durchflieſsen kann, ohne daſs dieselbe im

Auf- und Abgehen eine gröſsere Durchschnittsgeschwindigkeit als einige Millimeter in

der Secunde erlangt, während die Anzahl der Auf- und Niedergänge so zu bemessen ist,

daſs das Wasser völlig geklärt zum Ablaufe kommt und es sich danach bloſs noch um

die Reinigung desselben von noch gelöst vorhandenen Stoffen handelt. Zur Abscheidung

der letzteren dient der Apparat G, in welchen die

Flüssigkeit unmittelbar aus dem Klärapparate F tritt.

Der Apparat G besteht aus einer Anzahl mit absorbirenden Stoffen

(z.B. Torfgrus) gefüllter Kammern k, in welchen die

Flüssigkeit immer wie vorher von unten nach oben flieſsen muſs, um in die

nächstfolgende Kammer gelangen zu können. Die absorbirenden Stoffe sind in einer

Anzahl senkrecht neben einander stehender Kasten untergebracht, damit dieselben,

wenn gesättigt, mit Leichtigkeit zu entfernen und zu erneuern sind. Die Kasten, aus

welchen das Wasser zum Ablaufe hervorquillt, sind mit von Rahmen gefaſstem Filztuch

abgedeckt, damit mitgerissene Torffasern zurückgehalten werden. Die Anzahl der

Kammern k kann in der Richtung des Abflusses beliebig

vermehrt werden; auch hier ist das Zurücklegen eines sehr langen Weges für das zu

reinigende Wasser innerhalb eines sehr beschränkten Raumes möglich geworden. Dabei

braucht die Reihe, in welcher die Kammern stehen, keine gerade Linie zu bilden,

sondern sie kann jeder beliebigen Linie folgen, so daſs der Apparat an jeder sonst

nicht zu verwerthenden Stelle der Anstalt untergebracht werden kann. Wenn eine

Erneueruug der Füllung nöthig ist, können die gesättigten Stoffe in den Behälter C geschüttet werden, damit sie zur Pulverisirung mit

dem Schlamme auf den Trockencylinder H gelangen.

Der in dem Klärapparate F abgelagerte

Schlamm wird durch das Rohr l in Folge des

Flüssigkeitsdruckes abgeführt und es wird hierdurch erreicht, daſs das erhaltene

Product stets von der gröſsten Dichtigkeit, ohne erhebliche Beimischung der

wässerigen Masse der höher liegenden Schichten, ist. Bisher hat man dies durch das

Anschlieſsen einer sogen. Breipumpe an den untersten Theil von F zu erreichen gesucht, machte aber dabei die

Erfahrung, daſs die Steifheit des Breies eine richtige Wirksamkeit der Pumpenventile

verhinderte, obschon nicht einmal nur die untersten, sondern zugleich die höher

liegenden, mehr wässerigen Stoffe abgezogen wurden, und man sah sich demzufolge zu

der Anwendung von Becherwerken, Schneckenpumpen u. dgl. gezwungen, die auch sehr

wässerige Massen nach oben fördern. Alle diese Nachtheile werden durch Anwendung des

einfachen Rohres l vermieden.

Der Schlamm gelangt aus dem Rohre l

in den Vertheilungstrog T und von diesem aus auf den

umlaufenden, mit Dampf gespeisten Cylinder H, auf

welchem er abgedampft und pulverisirt wird. Das Auftragen des Schlammes geschah bei

älteren Liernur'schen Anlagen an der Unterseite des

Cylinders H mittels einer mit Bürsten versehenen Walze,

welche den Schlamm aus einem Troge aufnahm und auf den Cylinder auftrug. Dabei waren

die Geschwindigkeiten von Walze und Cylinder so geregelt, daſs die Bürsten den

Schlamm lange genug gegen den Cylinder andrückten, um ein theilweises Anbacken und

dadurch ein genügendes Anhaften zu erreichen. Die Erfahrung aber zeigte, daſs dazu

Bürsten mit ziemlich langen Haaren nöthig waren und daſs diese wegen ihrer leichten

Biegsamkeit ein sehr kräftiges Andrücken erforderten, zufolge dessen sie einer

raschen Abnutzung ausgesetzt waren. Auſserdem hatte diese Anordnung trotz aller

Vorsicht in der Regelung der gegenseitigen Drehungsgeschwindigkeiten den Uebelstand,

daſs, wenn unter der Schlammschicht Dampf sich entwickelte, der nicht sofort durch

dieselbe hin entweichen konnte, ausgedehnte Schichtstücke von dem Cylinder abgehoben

wurden, die in den Trog zurückfielen, so daſs leere Stellen auf dem Cylinder

entstanden, welche eine verlustbringende Wärmeausstrahlung zur Folge hatten. Alle

diese Nachtheile sollen durch die in Fig. 9 angedeutete

Anordnung beseitigt werden.

Der Schlamm wird oben auf dem Cylinder H derart zugeführt, daſs er sich daselbst zu einer Schicht ansammelt,

deren Stärke in der Richtung der Cylinderdrehung allmählich abnimmt und schlieſslich

die gewünschte wird, mit welcher der Schlamm getrocknet werden soll. Das Anhaften

wird alsdann durch ein allmähliches Anbacken gesichert, ohne daſs ein etwaiges

Abfallen der Masse zu befürchten ist. Der Winkel, von welchem die Masse auf dem

Cylinder aufgenommen wird, kann auf verschiedene Weise gebildet werden. Ein um eine

Achse o drehbarer Schlammhalter p drückt theils durch eigene Schwere, theils durch das Gewicht q gegen den Trockencylinder, während die Unterkante u messerartig geschärft ist, so daſs alle etwa von der

Pulverisirwalze r nicht abgeschlagenen Stoffe, welche

ein dichtes Anschlieſsen des Schlammhalters verhindern, abgeschabt werden. Zur

Beschleunigung der Trocknung wird Luft in groſser Menge den Cylinder entlang

geführt, indem die Dunstesse S mit einem Sauger in

Verbindung gebracht wird. Die Luft tritt unten ein, nimmt alle auf dem Cylinder

entstehenden Dünste auf und wird behufs Reinigung nach dem Dampfkesselherd

abgeführt. Der fertige Dünger wird in kleinen Wagen aufgefangen und kann alsdann

ohne Weiteres für die Versendung in Säcke verpackt werden.

Auf dem Behälter C und dem

Klärapparate F sind Dome R

angebracht, mittels welchen dieselben in Verbindung mit der atmosphärischen Luft

stehen, ohne Gefahr einer Verunreinigung der letzteren durch aufsteigende Gase oder

Mikroorganismen, indem der Raum h mit Gas aufsaugenden

Stoffen (z.B. Holzkohle) und das Austrittsrohr z mit

Baumwolle gefüllt ist.

Tafeln