| Titel: | Apparate und Verfahren zum Conserviren von Bierfässern u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 143 |

| Download: | XML |

Apparate und Verfahren zum Conserviren von

Bierfässern u. dgl.

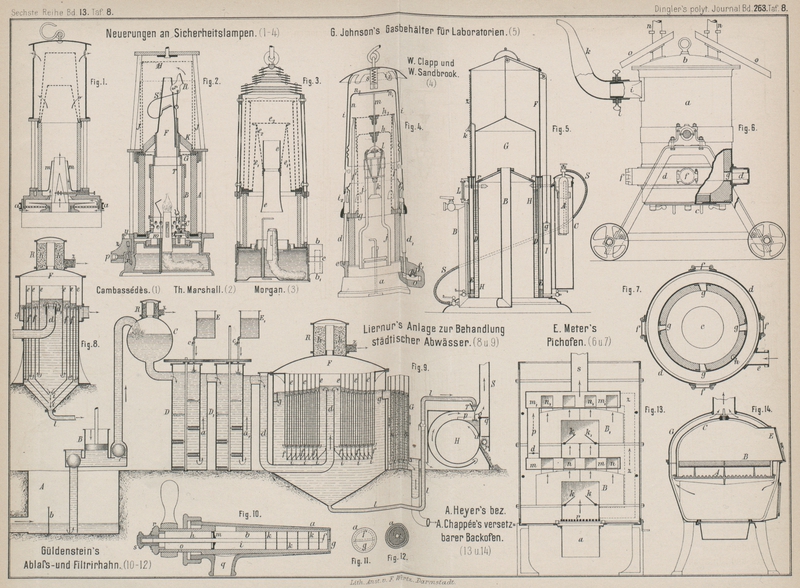

Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Apparate und Verfahren zum Conserviren von Bierfässern u.

dgl.

Zur Erhitzung der Luft beim Pichen von Bierfässern baut Ed.

Meter in Linz einen sogen. Pichofen, welcher

sich von ähnlichen Apparaten (vgl. Wernicke u.a. 1886

259 * 361) dadurch auszeichnet, daſs kein Rost angewendet und der Apparat leicht drehbar und fahrbar angeordnet ist. Der Rost

soll bei solchen Apparaten den Nachtheil bedingen, daſs in Folge der leichten

Verstopfung der Rostspalten Störungen im Betriebe des Apparates eintreten, da die

eingeblasene Luft behufs Erhitzung durch den Rost streichen muſs; dabei kann auch

der Uebelstand auftreten, daſs sich oberhalb der Kokesfüllung explosible Gase

ansammeln, plötzlich entzünden und Unglücksfälle herbeiführen. Aus diesem Grunde

wird bei dem vorliegenden Apparate die Luft von der Seite an mehreren Stellen

zugeführt und ist ein besonderer Hilfskanal für die Luftzuführung über den glühenden

Kokes angeordnet.

Der Kessel a (Fig. 6 und 7 Taf. 8) ist aus

Eisenblech und mit feuerfester Masse ausgestampft. Der Kessel besitzt einen bequem

abhebbaren Deckel b und einen Boden c, welcher mit Handgriffen zum Entleeren von Asche und

Schlacken versehen ist. Der Mantel d trägt einen

Stutzen e zur Windzuführung von einem Gebläse und hat

Oeffnungen mit verschlieſsbaren Klappen f; diesen

gegenüber sind die in den Ofen reichenden und etwas schräg gestellten Winddüsen g angebracht. Die Klappen f haben den Zweck, die Düsen g bei etwaiger

Verstopfung bequem reinigen zu können. Um Explosionen möglichst zu verhüten, wurde

innen am Mantelblech ein kleiner Kanal h (vgl. Fig. 7)

angebracht, welcher unten den Windmantel und oben mit dem Ofeninneren verbindet und

so in den oberen Raum die nöthige Luft zuführt. Dieser Kanal h wird durch Einlegen eines halbrunden Holzstabes beim Ausstampfen des

Ofens hergestellt, welcher dann nach Fertigstellung der feuerfesten Verkleidung

leicht herausgezogen werden kann. Bei i ist ein schwach

kegelförmiger Stutzen für Ausströmung der heiſsen Luft angebracht; an demselben wird

das Rohr k aufgesteckt, welches sich um den Stutzen

beliebig drehen und durch Stellschrauben l feststellen

läſst.

Der ganze Kessel a ist in einem

schmiedeisernen fahrbaren Gestelle drehbar gelagert; in

Folge dessen läſst sich das Rohr k leicht in die

Oeffnung des Lagerfasses einführen sowie nach beendeter Arbeit der Kessel bequem

kippen, um den Bodendeckel zum Entleeren abnehmen zu können.

Zum Anheizen beschickt man den Kessel a bei abgenommenem Deckel mit einer Lage Holzspäne und etwas Holzkohle,

schlieſst nach Entzündung des Feuers die 4 Klappen f

und läſst die Luft zutreten. Sind die Holzkohlen ins Glühen gekommen, so wird der

Ofen bis über die Hälfte mit Kokes gefüllt, der Deckel aufgesetzt und möglichst

luftdicht mit Lehm verstrichen. Nachdem der Stutzen e

mit der Windleitung verbunden wurde, kann das Gebläse in Gang gesetzt werden und das

Pichen selbst beginnen.

Soll der Apparat auch zum Pichen kleinerer Fässer dienen, so

werden am Deckel ein oder zwei Stutzen n angeschraubt,

welche mit Teller und Rinne o zum Ablaufen des Peches

versehen sind.

Dem sogen. Pichverfahren zur Dicht- und Dauerhaftmachung der Bierfässer macht G. Sickenberger in München (* D. R. P. Nr. 37977 vom

15. Mai 1886) den Vorwurf, daſs dabei das Holz durch Ausbrennen bald zerstört werde,

und schlägt deshalb vor, Bierfässer mit Harzdämpfen zu

imprägniren. Das zur Verwendung kommende Harz soll

dabei durch eine gründliche Reinigung von seinen leicht flüchtigen Bestandtheilen

befreit werden müssen und einen Zusatz von Pflanzenwachs erhalten. Das Harz ist

hauptsächlich so vorzubereiten, daſs seine Entzündungstemperatur möglichst hoch

liegt.

Das vorbereitete Harz wird in einem einfachen Cylinderkessel

verdampft, in welchem auch die Reinigung des Harzes vorgenommen wird. Die Feuergase

bestreichen den Kessel bis auf ¼ seiner Höhe.

Das zu reinigende Harz wird in den Kessel gebracht, welcher noch

mit einem Rührwerke versehen sein muſs, um den anfänglich entstehenden Schaum

niederzuhalten, während der Destillation eine gleichmäſsige Temperatur in der Masse

herzustellen und die Entwicklung der leicht flüchtigen Dämpfe zu erleichtern. Der

Dom des Kessels hat ein Mannloch zum Einfüllen und Reinigen des Kessels, ein

Sicherheitsventil und ein an der Mündung erweitertes Rohr, durch welches die sich im

Dom sammelnden leichten Essenzen abgeleitet werden. Die Destillation des Harzes

(Kolophonium) zeigt zuerst wässerige Niederschläge, dann bei 120° leichte

Kohlenwasserstoffe enthaltende, bei etwa 180° Terpentin haltige Dämpfe. Sobald seine

Temperatur auf 300° gestiegen ist, hört man mit dem starken Feuern auf und läſst das

Terpentinöl ablaufen. Flieſst keines mehr ab, so ist die Reinigung des Harzes

beendet. Nun wird vorher flüssig gemachtes Pflanzenwachs mittels Trichter in den Kessel eingefüllt (in einer Menge

von etwa 15 Procent des gereinigten Harzes), das Feuer erhöht und die Masse mittels

des Rührwerkes beständig umgerührt.

Haben sich im Dom genügend Harzdämpfe angesammelt, so läſst man

dieselben in ein an den Kessel anschlieſsendes Rohr und von da in das am Boden

liegende Faſs gelangen. Das Anschluſsrohr mündet seitlich am Faſsspund und muſs hier

entsprechende Dichtungsvorrichtung erhalten. Das Rohr besitzt auſserdem noch einen

in dem Fasse stehenden Rohrstutzen, so daſs die Dämpfe mehr gegen die Faſsmitte zu

ausströmen. Die Oeffnungen des Fasses sind entsprechend dicht verschlossen; jedoch

muſs zur Sicherheit ein Ventil an einem der Verschlüsse angebracht sein.

Bei der erstmaligen Einlassung sollen die Harzdämpfe von den Poren

des Holzes in Folge ihrer Pressung gut aufgesaugt werden und bei weiterem Einlaſs

der Dämpfe soll sich auf der Innenseite des Fasses eine gleichmäſsig dünne,

spiegelglatte Harzschicht bilden. Noch ist bemerkt, daſs man eine Erhitzung bis 450°

eintreten lassen kann, da sich die Dämpfe nicht entzünden.

Tafeln