| Titel: | Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 165 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln.

(Patentklasse 13. Fortsetzung des Berichtes Bd.

258 S. 1)Vgl. auch Pifre. Hartley bezieh. Maschinenfabrik Eßlingen 1886 259 * 3. * 397. * 440. Hervier 1886 260 * 55. Archer 1886

262 * 370..

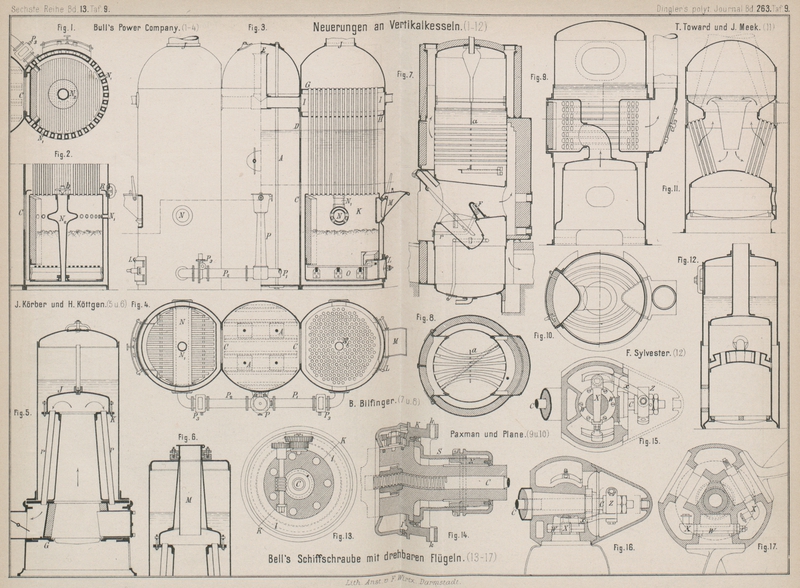

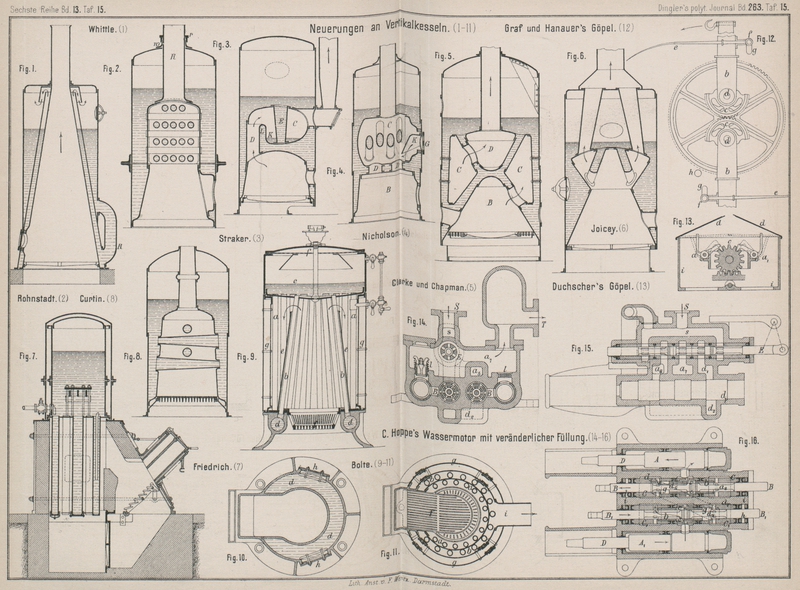

Mit Abbildungen auf Tafel

9 und 15.

Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln.

Die durch die früheren Berichte gekennzeichneten, nach den verschiedensten Richtungen

hin ausgebildeten Formen der stehend angeordneten Dampferzeuger, welche zumeist für

mittlere und kleinere Leistungen bestimmt sind, scheinen nicht erschöpft, denn es

liegt wieder eine groſse Zahl neuer Formen solcher Vertikalkessel zur

Berichterstattung vor. Sind dieselben auch zum gröſsten Theile englischen

Ursprunges, so wird doch auch in Deutschland diesen Dampfkesseln und deren Vorzügen,

der leichten und schnellen Aufstellung, der geringen Platzbeanspruchung und eines

schnelleren Dampfgebens, immer mehr Beachtung geschenkt und ihre Anwendung

namentlich für Kleindampfmaschinen berücksichtigt.Vgl. Klein. Schanzlin und Becker 1886 261 * 150. Es sollen von den neuen Formen nun zuerst die mit

Benutzung von Rauch- oder Heizrohren besprochen werden.

Ein von der Bull's Power Company in Liverpool (* D. R.

P. Nr. 28019 vom 27. November 1883) angegebener Vertikalkessel ist für gröſsere

Leistungen bestimmt und setzt sich demnach aus drei neben

einander stehenden und mit abgeflachten Seiten wänden mit einander verbundenen cylindrischen Einzelkesseln zusammen. Davon

dienen nur die beiden äuſseren Theile als Dampferzeuger

und sind deshalb mit Feuerbüchsen und Rauch- oder Heizröhren versehen, während der

mittlere Theil ah Wasser- und Dampfraum dient. Der

flache Boden des mittleren Theiles wird, wie aus Fig. 3 und 4 Taf. 9 ersichtlich ist,

durch die senkrechten Anker A von der halbkugelförmigen

Kopfplatte getragen. Die Heizrohre der beiden Seitentheile sind in der

Feuerbüchsdecke und in der Rohrplatte G befestigt. In

dem oberen Theile jedes Kessels ist jedoch noch eine dritte Rohrwand H angebracht, welche mit G

eine Kammer I begrenzt, die zum Ueberhitzen des bei E in ein Winkelrohr tretenden Dampfes dient. Die

Strömung von Wasser und Dampf zwischen den 3 Theilen des Kessels wird durch je zwei

weite Oeffnungen C und D

in den sich berührenden flachen Wandungen der drei Kesseltheile vermittelt; der

Wasserstand reicht etwa bis in die Mitte der Oeffnung D. Die Verbrennungsgase entweichen aus den oberen halbkugelförmigen Köpfen

der beiden Dampferzeuger in die bei J aufgesetzten

Schornsteine.

Die Feuerung ist eine Art Generatorfeuerung, indem bei

derselben das Brennmaterial unter Einblasen von mit Luft gemischtem Dampf zunächst

theilweise verbrannt und vergast wird, worauf diese Gase über dem Generator in der

Feuerkammer mit einer zweiten frisch einströmenden Luftmenge gemischt und völlig

verbrannt werden. Die Feuerbüchsen werden bis zu dem unteren Rande des durch doppelte Klappen

verschlieſsbaren Einfülltrichters M mit Brennmaterial

gefüllt; der Aschenfall ist durch eine Thür L

verschlossen und in derselben wird durch eine geeignete Vorrichtung, z.B. mittels

eines Dampfstrahlgebläses P, durch die Rohre P1 und P2 ein Gemenge von Luft

und Dampf eingeblasen. Durch Schieber P3 kann die Zuführung von Luft und Dampf regulirt

oder auch ganz abgeschnitten werden. In den Verbrennungsraum K erstreckt sich, oberhalb der Brennmaterialschicht liegend, ein mit einem

Wassermantel umgebenes Luftzuführrohr N, welches durch

radiale Oeffnungen mit dem Verbrennungsraume K in

Verbindung steht. Der Wassermantel des Rohres N ist mit

dem Wassermantel der Feuerbüchse verbunden und weiterhin noch durch ein in der Mitte

der Feuerbüchsdecke ausmündendes Rohr N1 mit dem in dem Röhrentheile des Kessels stehenden

Wasser in Verbindung gesetzt, so daſs eine entsprechende Strömung des Wassers um das

Rohr N stattfinden kann. Durch die radialen Oeffnungen

strömt die frische Luft in den Raum K und dient hier

zur Verbrennung der aus dem Brennmateriale aufsteigenden Gase.

In Fig. 1 und

2 Taf. 9

ist eine andere Luftzuführung in den Verbrennungsraum dargestellt. Die Luft wird

hier durch Rohre N1

, welche durch den Wassermantel der Feuerbüchse gehen,

in die aus dem Brennmateriale aufsteigenden Gase geführt. Mitten durch die

Feuerbüchse erstreckt sich das nach unten verjüngt zulaufende senkrechte Rohr N2, welches den unter

dem Boden des Aschenkastens befindlichen Wassermantel mit dem über der

Feuerbüchsdecke befindlichen Wasserraume in Verbindung setzt. In der Höhe der Rohre

N1 hat das Rohr N2 eine Ausbauchung, um

dasselbe gegen die Einwirkung der daselbst herrschenden gröſsten Hitze zu

verstärken. Die Strömung des Kesselwassers soll von dem mittleren als Wasser- und

Dampfbehälter dienenden Kesseltheile um die Feuerkammern der Seitentheile herum,

durch die Oeffnungen C hindurch nach dem Boden der

Feuerbüchsen und durch die Rohre N2, sowie auſserhalb der Wände der Feuerbüchsen

wieder nach aufwärts, zwischen den Heizröhren und durch die Oeffnungen D hindurch nach dem mittleren Kesseltheile

zurückgehen.

Die den Oeffnungen C gegenüber stehenden flachen Wände

der Feuerbüchsen sind durch Ausfütterungen mit feuerfestem Materiale gegen die

Einwirkung des Feuers geschützt. Unter der oberen Ausmündung des Rohres N2 ist eine das

aufsteigende Wasser nach den Siederöhren hin leitende, kegelförmig gestaltete Platte

b angebracht. Demselben Zwecke dient eine

Winkelschiene R, welche ringsum an der äuſseren Wand

des Kessels über der oberen Ausmündung des Wassermantels der Feuerbüchse befestigt

ist. Durch die Platte b und die Schiene R soll die Strömung des Wassers unmittelbar über die

Decke der Feuerbüchse hingeleitet werden, um hier Niederschlag von Kesselstein zu

verhindern.

Die Maschinenfabrik Davey, Paxman und Comp. in

Colchester, England,

führte auf der Smithfield Club Show zu Taunton 1886

eine neue, von J. Paxman und H.

Plane (vgl. auch * D. R. P. Nr. 36106 vom 15. December 1885) angegebene

Form eines Vertikalkessels vor, welche bei einer

Prüfung günstige Ergebnisse bezüglich der Dampferzeugung aufwies. Der Kessel

besitzt, wie aus Fig. 9 und 10 Taf. 9 zu entnehmen

ist, bei verhältniſsmäſsig kleinem Raume eine groſse Heizfläche, welche auſserdem

gut angeordnet erscheint. Der Auſsenkessel ist einfach cylindrisch und mit einer

ebenfalls cylindrischen Feuerbüchse versehen. Oberhalb der Feuerbüchse sind an dem

Auſsenkessel zwei nach innen weit vortretende Kammern von ungefähr dreieckigem

Querschnitte befestigt. Die eine derselben ist durch einen kurzen, weiten Krümmer

mit der Feuerbüchsdecke verbunden, die andere schlieſst sich unmittelbar an den

Schornstein an. Zwischen beiden Kammern befinden sich zwei Bündel gekrümmter Röhren,

durch welche die Feuergase gehen müssen. Diese Röhren sind nicht zum Kessel

concentrisch gekrümmt, damit man sie ohne Schwierigkeit bei der durch einen Deckel

verschlossenen Oeffnung der inneren Kammer herausziehen kann; aus dem gleichen

Grunde sind die Röhren nach dem anderen Ende hin etwas verjüngt gefertigt. In Folge

ihrer Krümmung sind die Röhren befähigt, sich auszudehnen oder zusammenzuziehen,

ohne schädliche Spannungen hervorzurufen, und die Centrifugalkraft der Heizgase beim

Durchströmen der Röhren soll ein innigeres Bestreichen derselben ermöglichen und

deren Wärme besser abgeben als in geraden Röhren. Die Kammer rechts, von welcher der

Schornstein ausgeht, dient als Rauchkammer, während die andere als sogen.

Verbrennungskammer wirkt. Beide Kammern werden ohne jedes Nieten oder Schweiſsen aus

weichem, dehnbarem Stahl mittels besonderer Pressen hergestellt und nach erfolgter

Formgebung zur Beseitigung aller Härte oder Sprödigkeit noch auf das Sorgfältigste

ausgeglüht.

Statt den Schornstein seitlich anzubringen, wird derselbe auch bei gröſseren Kesseln

aus der Rauchkammer heraus in der Mitte des ganzen Kessels durch die Decke desselben

herausgeführt.

Einen Einbau für stehende Dampfkessel ordnet Bernh. Bilfinger in Pforzheim (* D. R. P. Nr. 37456 vom

8. April 1886) in der durch Fig. 7 und 8 Taf. 9 veranschaulichten

Weise an. Quer durch den Kessel, etwa in ⅓ seiner Höhe, geht ein kegelförmiges Rohr,

welches die Feuerung enthält. Diese erfolgt entweder mittels Planrost, oder es ist

wie in Fig. 7

eine Tenbrink-Feuerung (vgl. Maschinenfabrik Eſslingen 1886 259 * 440)

angebracht, in welchem Falle an dem Feuerrohre unten noch ein weiteres Ansatzrohr

angebracht wird, um den Schlackenraum der Feuerung aufzunehmen. Hierbei wird die

über den Kohlen zuströmende Luft aus dem Raume zwischen Rost und Rostthür entnommen:

aus dem gleichen Raume geht mittels zweier durch den Kessel gehenden Kupfer-Möhren

r frische Luft in den die Feuerbrücke F bildenden Chamottestein. Oberhalb der Feuerung geht durch

den Kessel eine Anzahl von Siederöhren, welche nach Fig. 8 derart gelegen

sind, daſs sie die Kesselwandung an den Ansatzstellen rechtwinkelig treffen. Zur

Sicherung ihrer richtigen Stellung gehen diese Röhren noch durch eine oder mehrere

entsprechend gelochte Blechplatten im Inneren des Kessels, wie bei a in Fig. 7 angedeutet. Durch

die Krümmung der Röhren entsteht links und rechts von dem Röhrenbündel innerhalb des

Kessels ein hinreichend weiter Raum, um beim Befahren des Kessels einen Mann

durchzulassen. Gleichzeitig erleichtern diese weiten Räume, innerhalb welcher das

Wasser nur verhältniſsmäſsig geringe Wallungen machen wird, das Niederfallen der

Unreinigkeiten aus dem über den Röhren heftig verdampfenden Wasser auf den Boden des

Kessels, wo sie, vor dem Feuer geschützt, keinen Schaden bringen und leicht entfernt

werden können. Die Feuergase steigen von den Röhren aus empor zum oberen Theile des

Kessels und streichen von hier innerhalb des mit Ziegeln ausgesetzten Kesselmantels

nach unten und in den am Fuſse des Kessels anschlieſsenden Fuchs.

Zum bequemen Reinigen bezieh. raschen Ausblasen der Siederöhren mittels eines

vielfachen Dampfmundstückes (vgl. W. v. Essen u.a. 1883

248 * 107) werden die Siederöhren am Mantelumfange in

gleichen wagerechten Abständen eingebohrt. Am oberen Kesselboden befinden sich je

zwei Mannlöcher, um durch dieselben auf eingestellten Leitern den Kessel bequem

besteigen zu können. Zum Zwecke des Einbringens der Leitern ist es nöthig:, über dem

Kessel in dem Dache des Kesselhauses eine entsprechende Oeffnung bezieh. ein zu

öffnendes Oberlicht anzubringen.

Als Hauptvortheile dieses Kessels, welcher sich von 10 bis 100qm Heizfläche (bei 1,5 bis 3m Durchmesser) bauen läſst, bezeichnet Bilfinger seine Unempfindlickeit gegen Kesselstein, die

freie Entwickelung des Dampfes, sowie die Möglichkeit, Schlamm- und Dampfraum des

Kessels beliebig groſs zu machen.

Um die groſsen Schwierigkeiten zu vermeiden, welche bei Vertikalkesseln mit

zurückführenden Rauchröhren (vgl. Souther 1883 249 * 323) beim Einsetzen der letzteren oder bei

nachträglichem Dichten derselben im oberen Boden entstehen, wenn die Kesselhaube mit

demselben fest vernietet ist, geben J. W. Körber in

Düsseldorf und Herm. Köttgen in Berg.-Gladbach (* D. R.

P. Nr. 36269 vom 11. Juni 1885) der inneren Feuerbüchse

solcher Kessel eine einfach aufgesetzte, durch den Dampf

selbst in dichtem Schluſs gehaltene Haube, welche nach Lösen einiger

Schrauben leicht entfernt werden kann.

Fig. 5 Taf. 9

zeigt die ganze Einrichtung eines solchen Kessels mit gewöhnlicher Feuerung;

letztere liegt in dem guſseisernen Untersatze G,

welcher mit feuerfesten Steinen gefüttert ist. Die Feuergase gehen in der mittleren

kegelförmigen Büchse des Kessels in die Höhe und dann durch die rings um diese angeordneten Heizröhren

r herab und in den Schornstein. Die Haube J der Feuerbüchse ist mit einem abgedrehten Rande

versehen und mit demselben in eine Nuth des oberen Kesselbodens K eingesetzt; da der Dampf auf diese Haube drückt und

dadurch die Dichtung in der eingedrehten Nuth vervollständigt, so bedarf die Haube

nur zu dem Zwecke noch eine besondere Befestigung, um dieselbe bei der Beförderung

des Kessels in ihrer Stellung zu halten. Diese Befestigung wird durch 8 schwache

Oehrschrauben bewirkt, nach deren Lösung die Haube abgenommen und jede Arbeit an den

Rohrdichtungen auf das bequemste vorgenommen werden kann.

Fig. 6 Taf. 9

zeigt einen solchen Kessel mit Füllrohr M. Dasselbe ist

mit der Haube verbunden und im oberen, äuſseren Kesselboden durch einen

Stopfbüchs-ähnlichen Aufsatz geführt, wodurch die Ausdehnung der Feuerbüchse von dem

äuſseren Kesselkörper unabhängig gemacht und dennoch eine Abdichtung hergestellt

wird. Die Construction des letzteren Kessels eignet sich vorzugsweise zur Anwendung

für Dampf- und Warmwasserheizungen.

Ein von T. Toward und Comp. in Newcastle-on-Tyne zur

Ausführung gebrachter, von T. und W. Toward und J. Meek

daselbst (Englisches Patent 1886 Nr. 10887) angegebener Vertikalkessel besitzt nach

Fig. 11

Taf. 9 eine ringförmige Rauchkammer, welche mit der

Feuerbüchse durch einen Kranz schiefstehender Heizröhren in Verbindung steht. Diese

Ringform der Rauchkammer gestattet eine leichte Reinigung und Zugänglichkeit der

Heizröhren und gewährt den Vortheil, den Rauchabzug an der geignetsten Stelle

anzuordnen. Die Decke der Feuerbüchse ist gewölbt, wie sich überhaupt der Kessel

durch das Fehlen ebener Wandungsflächen auszeichnet. In der Mitte des Kessels

innerhalb der Rauchkammer und des Heizröhrenkranzes wird ein oben und unten offenes

kegelförmiges Rohr eingehängt, welches zur Hervorbringung einer Wasserströmung in

der durch die Pfeile in Fig. 11 veranschaulichten

Weise dient. Soll der Rauchabzug in der Mitte der halbkugelförmigen Kesselhaube

stattfinden, so wird das dort aufgesetzte Rohr durch Kegelrohre, wie punktirt

angegeben, mit der Rauchkammer verbunden.

F. Silvester und Comp. in Newcastle benutzen nach Engineer, 1886 Bd. 62 * S. 412 ihre guſsvisernen Einsätze für Flammenrohre liegender

Dampfkessel (vgl. 1886 262 * 499) auch für die Feuerbüchsen von Vertikalkesseln. Wie aus Fig. 12 Taf. 9

zu ersehen, wird in etwa der halben Höhe der Feuerbüchse der etwas gewölbte und

durchlochte Einsatz eingebaut, welcher durch 4 in verschiedener Höhe in der

Feuerbüchswand mündende Stutzen mit dieser verbunden wird. Der Einsatz dient nicht

bloſs zur Versteifung der Feuerbüchse, sondern auch zur Erzielung einer besseren

Wärmeausnutzung und Verbrennung.

(Schluſs folgt.)