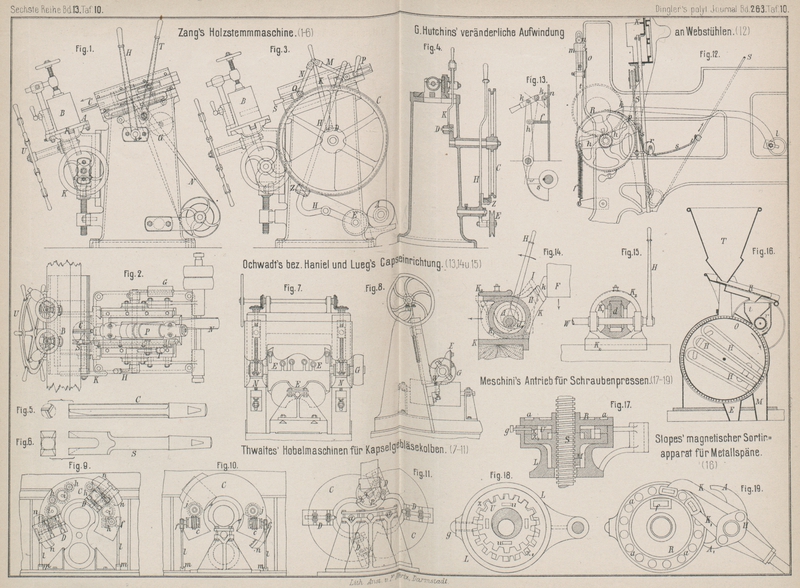

| Titel: | Zang's Holzstemmmaschine mit schräg angeordnetem Werkzeug. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 176 |

| Download: | XML |

Zang's Holzstemmmaschine mit schräg angeordnetem

Werkzeug.

Mit Abbildungen auf Tafel

10.

Zang's Holzstemmmaschine mit schräg angeordnetem

Werkzeug.

In Holz werden viereckige Löcher für Zapfen u. dgl. mittels Maschine auf zweierlei

Art hergestellt: Man verwendet ein flaches Stemmeisen und treibt dasselbe mit

kräftigem Stoſse derart in das Holz, daſs die Späne aus dem gebildeten freien

Lochtheile beim Aufgange des Eisens abfliegen können. Diese der gewöhnlichen

Handarbeit nachgebildete Methode hat verschiedene Nachtheile, welche besonders bei

tiefen Zapfenlöchern fühlbar werden. Entschieden besser ist der andere

Arbeitsvorgang, bei welchem ein mit 3000 bis 4000 minutlichen Umdrehungen

umlaufender Bohrer mit langen Seitenschneiden auf die vorgeschriebene Lochtiefe in

das Holz gesenkt und dann in demselben seitlich verschoben wird, bis die gewünschte

Schlitzlänge erzielt ist. Da aber hierbei die Lochenden halbrunde Begrenzung

erhalten, so erfordern rechtwinkelige Löcher eine Nacharbeit, nämlich das Ausstechen

der Schlitzkanten, was entweder unmittelbar durch den Langlochbohrer selbst, oder

durch besondere Stecheisen geschieht, welche entweder von Hand oder ebenfalls von

der Maschine aus betrieben werden. Soll nach der ersten Art der Bohrer als

Stecheisen dienen, so muſs derselbe eine rechteckige Rückenfläche besitzen, seine

Drehbewegung muſs abgestellt, dafür aber nachfolgend eine Hubbewegung eingeleitet

werden, das Werkzeug selbst muſs um seine Achse im rechten Winkel, den vier

Lochecken entsprechend, absetzend verdreht werden, alles Vorgänge, welche kaum

geeignet sind, die Leistung zu erhöhen und der Maschine selbst zum Vortheile zu

dienen. Die Unabhängigkeit beider Werkzeuge, des Bohrers und des Stecheisens, ist

daher trotz Vermehrung der Maschinentheile zu empfehlen. Um die Vollendung der

Arbeit zu beschleunigen, ordnet man Bohrer und Stecheisen möglichst nahe an einander

an.

Bisher sind Stemmmaschinen meist mit lothrechten oder wagerechten Werkzeugen in

festen oder verschiebbaren Schlitten ausgeführt worden; neuerdings hat nach dem Bulletin d'Encouragement, 1886 * S. 314 bezieh. dem Génie civil, 1886 Bd. 9 * S. 432 Zang in Paris eine Stemmmaschine gebaut, bei welcher

das Werkzeug etwa 20° gegen die Wagerechte geneigt, jedoch selbstverständlich

senkrecht zur Arbeitsfläche des Werkstückes steht. Bei den Stemmmaschinen mit

senkrecht angeordneten Werkzeugen behindern die ausfliegenden Späne die Uebersicht

der Arbeit, während jene mit wagerechten Werkzeugen wohl eine spanfreie

Arbeitsfläche, dafür aber einen ungünstigen Sehwinkel gewähren, wodurch wieder die

Genauigkeit beeinträchtigt wird. Deshalb erscheinen die bei Zang's Maschine durch die Schrägstellung erzielten Vortheile

beachtenswerth.

Bei der in Fig.

1 und 2 Taf. 10 dargestellten Ausführung der neuen Stemmmaschine wird das

Stecheisen S (vgl. Fig. 6) mittels eines

Handhebels T bewegt. Der Bohrfräser C (vgl. Fig. 5) ist in dem schräg

geführten Schlitten P gelagert, wird durch einen

geschränkten Riemen N von der an der Hinterseite der

Maschine unten am Fuſse liegenden Gegenwelle angetrieben und mittels des Handhebels

H gegen das Werkstück B geführt. Beim Freilassen des Hebels H wird

der Bohrer C durch das Gegengewicht G zurückgezogen und dabei der Hub oder die Lochtiefe

durch Anschlagklötzchen begrenzt. Quer zur Bohrerachse hat der Schlitten P keine Verschiebung, dafür erhält aber das auf dem

Aufspanntische A befestigte Werkstück B die Längsverschiebung zur Erzeugung des Langloches,

welche Verschiebung durch das Handrad U und Zahnstange

F erreicht wird. Das Werkstück wird zum Bohrer

eingestellt, indem der Tisch A in seine senkrechte

Schlittenführung mittels des Handrades K und einer

Schraubenspindel gehoben oder gesenkt wird. Wie schon oben erwähnt, wird hierbei das gebohrte Langloch

mittels des Stecheisens S von Hand an den Ecken

ausgestoſsen.

In Fig. 3 und

4 Taf. 10

ist eine zweite Anordnung der Stemmmaschine dargestellt, bei welcher das Stecheisen

auch von der Maschine aus bewegt wird. Ein Schnurtrieb zwischen den Rollen A und C bewegt eine Kurbel

D, deren Lenkstange K

an ein Kniegelenk M, N angeschlossen ist, in dessen

geführtem Ende Q das Stecheisen S steckt; der Drehpunkt des Gelenkstückes M

wird durch eine Griffschraube P in einer Führung

festgestellt, wodurch die Ausschlagtiefe geändert werden kann, ohne erst den

Kurbelzapfen verstellen zu müssen. Auch wird hierdurch die Kraftübersetzung am Ende

des Stecheisenhubes groſs, was für die Wirkung nur günstig sein kann. Der Handhebel

H trägt eine Spannrolle E für die Antriebsschnur und einen Bremsschuh Z für die Rolle C, wodurch ein rasches

Abstellen und Ingangsetzen bei der nur kurze Zeit beanspruchenden Vollendungsarbeit

des Loches erreicht wird.

Tafeln