| Titel: | Ueber Lastenhebmaschinen; von Prof. H. Gollner in Prag. |

| Autor: | H. Gollner |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 214 |

| Download: | XML |

Ueber Lastenhebmaschinen; von Prof. H. Gollner in

Prag.

(Patentklasse 35. Fortsetzung des Berichtes Bd.

262 S. 433.)

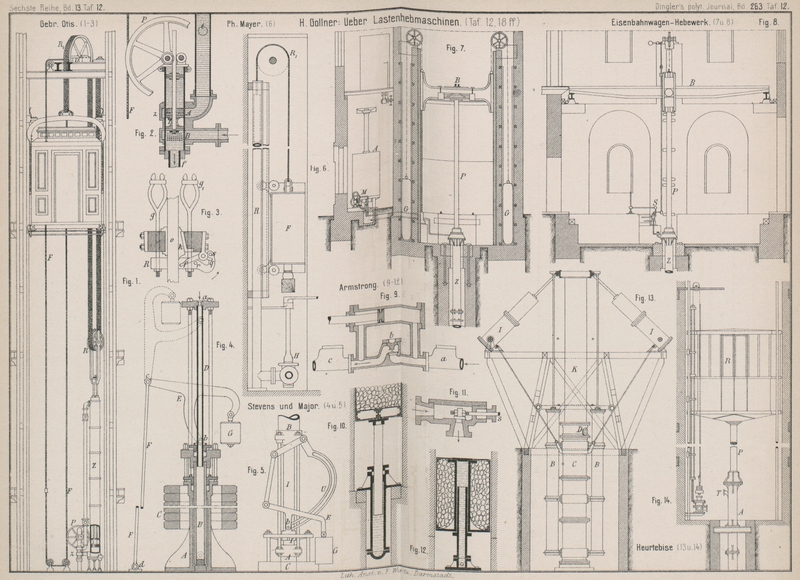

Mit Abbildungen auf Tafel

12 ff.

H. Gollner, über Lastenhebmaschinen.

Arch. Smith und Stevens in Battersea-London bringen direkt wirkende Wasserdruckaufzüge mit

Gewichtsausgleichung nach J. Stevens und Ch. Major's Construction (vgl. * D. R. P. Nr. 33332 vom

18. Mai 1884) zur Ausführung (vgl. auch 1882 246 537).

Auf der Erfindungsausstellung in London 1885 zeigte die genannte Firma zwei

verschiedene Anordnungen solcher Aufzüge nebst verschiedenen Accumulatoren und

Pumpen zum Betriebe derselben. Die Gewichtsausgleichung dient ebenso wohl für das

todte Gewicht des Fahrstuhles, als für den veränderlichen Flüssigkeitsauftrieb. Der

Treibcylinder des Förderkorbes steht durch ein Rohr mit dem Ausgleichcylinder A (Fig. 4 Taf. 12) in

Verbindung, welcher das Wasser aus dem Treibcylinder beim Niedergange des

Förderkorbes aufnimmt. Dadurch wird der mittels der Gewichtsscheiben C dem Fahrstuhlgewichte entsprechend belastete Kolben

B gehoben. Der Kolben B bildet gleichzeitig wieder einen Cylinder, in welchen durch das fest mit

dem Cylinder A verbundene Rohr D bei a mittels eines aufgesetzten, vom

Förderkorbe aus zu steuernden Ventiles das Druckwasser eingeleitet wird. Die

Gewichtszunahme, welche sich im Fahrstuhle beim Steigen des Förderkorbes durch den

sich mindernden Auftrieb einstellt, wird durch ein Gewicht G nahezu ausgeglichen, welches Gewicht an einem dreiarmigen Hebel E angehängt ist; dieser schwingt um einen mit dem

Kolbencylinder B verbundenen Zapfen b und ist gleichzeitig bei c an die um den festen Punkt d schwingende

Stange F angeschlossen. Wie in Fig. 4 zu verfolgen ist,

nimmt die Wirkung des Gewichtes G mit dem Niedergange

des Kolbencylinders B durch die Hebelarmverlängerung

zu.

Soll die Ausgleichung des Auftriebes ganz genau sein, so wird vorgeschlagen, den

Winkelhebel E nicht an die Stange F, sondern an einen Schlitzhebel U (Fig. 5 Taf. 12) zu

schlieſsen, in dessen Schlitze der Schwingungszapfen b

gleitet, so daſs die Stellung des Hebels E von der Form

des Curvenschlitzes beeinfluſst wird. In Fig. 5 ist auch nach der

Patentschrift die Anordnung gezeichnet, daſs der Cylinder B von Fig.

4 nicht gleich den Kolben des Cylinders A

bildet, sondern beide Cylinder A und B mit einander fest verbunden sind und zwischen beiden

ein Doppelkolben I spielt. Diese Anordnung ist jedoch

bei Ausführungen solcher Aufzüge, wie z.B. im Great Eastern Hotel, im Hofgerichte in

London, aufgegeben.

In Bezug auf vollständige Einrichtungen von

Wasserdruckaufzügen für Zwecke der Personen- und Lastenförderung sind einzelne

hervorragende Beispiele bekannt geworden.

Ueber einen solchen indirekt wirkenden Personenaufzug

berichtet

W. A. Gibson, Vorstand der Americain Elevator Company (Zweiggeschäft von Gebrüder Otis in New-York) im Engineer, 1884

Bd. 57 S. 479. Dieser Aufzug ist von der genannten Gesellschaft im Gebäude der Alliance Insurance Company in London ausgeführt. Die

Förderhöhe beträgt 14m,7, der Wasserdruck

entspricht 2at,1. Bei einer durchgeführten Probe

betrug die Höchstlast 416k, das für jeden Aufzug

und Niedergang der Förderschale verbrauchte

Kraftwasser 408l. Das Wasser wird in einen am

Dachstuhle angeordneten Behälter unmittelbar von der Straſsenleitung geliefert, also

jede Pumpe vermieden. Der Personenaufzug steht jeder Zeit zur Verfügung, der Betrieb

desselben ist geräuschlos. Die Wasserleitungs-Gesellschaft bezieht eine bestimmte

Summe für den Wasserverbrauch des ganzen Gebäudes. Mit Rücksicht auf die niedrige

Wasserpressung ist die Abnutzung der Ventile und der arbeitenden Theile des Aufzuges

sehr gering; der Aufzug soll in Betreff der Sparsamkeit im Wasser verbrauche und der

Sicherheit des Betriebes bisher von keiner anderen Einrichtung übertroffen sein.

Dieselbe Gesellschaft führte noch 4 Aufzüge in der Albert Hall aus; die Förderhöhe

erreichte dabei 19m,9, die Wasserdruckhöhe betrug

30m,6, der Wasserverbrauch für einen Auf- und

Niedergang der Förderschale 454l bei einer

Höchstlast von etwa 430k. Ein ähnlicher Aufzug für

J. Chapell in Brighton hat 18m,42 Hub, wobei das Kraftwasser ohne Vermittelung

eines Behälters unmittelbar der Straſsenleitung entnommen wird. Bei einer Förderlast

von 476k wurden für jedes vollständige Spiel des

Aufzuges 337l Wasser verbraucht. Die Elevator Company gibt für gröſsere Anlagen den

Reibungsverlust der mechanischen Einrichtungen mit 16 Proc., für kleinere

Ausführungen mit 25 bis 30 Proc. an.

Im Gebäude der United-Bank in New-York führten Gebrüder Otis daselbst in einer Entfernung von 33m,5 zwei Wasserdruckaufzüge aus, welche von der

Straſse bis zum 8. Stockwerke verkehren. Das Kraftwasser wird einem im Dachraume

untergebrachten Behälter entnommen, wodurch eine Druckhöhe von 39m,6 gesichert ist. Das Abwasser der Aufzüge wird

in einem im Kellerraume untergebrachten Behälter gesammelt und in den oberen

Behälter zurückgepumpt. Die Aufzüge machen in der Stunde 35 Spiele bei einer

Geschwindigkeit des Förderkorbes von 16m in der

Secunde. Die Nutzlast für den Aufzug ist das Gewicht von 18 Personen, welche die

Förderkörbe auf einmal aufnehmen können; es werden täglich 11000 Personen befördert.

Die Betriebskosten beziehen sich auf den Kohlen verbrauch zum Betriebe der

Wasserpumpen, welcher täglich 438k erreicht.

Innerhalb 3 Betriebsjahre wurde der ordentliche Betrieb der Aufzüge niemals gestört

und nicht eine Person beschädigt. Seitdem die New-York Power

Company den Betriebsdampf in den Straſsenleitungen zur Verfügung stellt,

werden die eigenen Kessel nicht mehr benutzt.

Diese Personenaufzüge haben im Wesentlichen die aus Fig. 1 Taf. 12 ersichtliche Einrichtung. Ein

senkrechter Treibcylinder Z ist auf der Sohle des

Aufzugschachtes oder unmittelbar daneben befestigt. Das Gestänge des Kolbens im

Cylinder Z ist mit der beweglichen Flasche R eines 4rolligen Flaschenzuges ausgeführt, um 4

Drahtseile als Zugseile für die Förderschale aufzunehmen. Diese Zugseile sind

entsprechend der für den Aufzug gewählten indirekten Wirkungsweise sowie in Folge

der angeordneten Hubverdoppelung des Treibkolbens einerseits mit dem festen Gerüste

des Förderschachtes, andererseits mit der Förderschale verbunden, nachdem dieselben

über die Seilscheibe R1

gelegt sind. Hiernach ist der Hub der Förderschale gleich dem doppelten Hube des

Treibkolbens und die Bewegungsrichtung der ersteren stets dem Bewegungssinne des

letzteren entgegengesetzt, wodurch ein Theil der todten Last der Förderschale durch

das Eigengewicht des Treibkolbens sammt Zubehör zur Ausgleichung kommt. Für den

Aufzug der Förderschale wird über dem Treibkolben in Z

Kraftwasser zur Wirkung gebracht. Neben dem Treibcylinder Z befindet sich der Cylinder z (vgl. Fig. 2 Taf.

12), in welchem der entlastete Steuerkolben T selbst

wirkend oder durch Hand von der Förderschale aus, mit Benutzung des aus Fig. 2

ersichtlichen Mechanismus, bewegt wird. Der Steuerkolben nimmt drei Stellungen ein

und zwar die in Fig.

2 gezeichnete für den Aufgang der Förderschale, eine mittlere Stellung

behufs Abschlusses des Verbindungsrohres B für den

Stillstand der Förderschale und endlich die tiefste Stellung, für welche das

Abfallrohr f geschlossen und die Verbindung der

Rohrstränge A und B

hergestellt wird (vgl. Otis 1886 260 * 53). Da durch das Seitenrohr t das

Preſswasser in den Rohrstrang A eintritt, so wird die

letzt bezeichnete Stellung des Steuerkolbens für den Niedergang des Fahrstuhles

ausgenutzt werden können. Behufs Regulirung der Wassergeschwindigkeit in den Röhren

und der davon abhängigen Fördergeschwindigkeit ist in der Steuercylinderwand (bei

A und B) eine

Durchbrechung ausgeführt, welche sowohl an sich, sowie bei entsprechender

Einstellung des Steuerkolbens als wirksame Drosselvorrichtung ausgenutzt werden

kann. Der Steuerkolben wird mittelbar durch zutreffende Bethätigung des Steuerseiles

F, welches über die Seilrolle P geschlungen ist, an den Enden der Förderhöhe selbst

wirkend für Steigen und Senken der Förderschale eingestellt, oder auch an beliebiger

Stelle der Förderhöhe mittelbar durch Hand bei Benutzung desselben Steuerseiles

bethätigt.

Wie schon hervorgehoben, wird jeder Aufzug mit mindestens vier Zugseilen ausgerüstet,

bei gröſseren Ausführungen auch eine entsprechend gröſsere Anzahl von Seilen

benutzt, welche von einander unabhängig und hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit so

bemessen sind, daſs jedes einzelne Seil die Förderlast mit voller Sicherheit zu

tragen vermag. Je zwei Seile (von den 4 Seilen) laufen auf der rechten und linken

Seite des Fahrstuhles zum Boden desselben, während in der Mitte des Fahrstuhles über demselben eine

Führung der Seile zur oberen Scheibe R1 angeordnet ist. Es wird vorausgesetzt, daſs das

gleichzeitige Zerreiſsen der 4 Seile unmöglich sei. Für den Fall eines Seilbruches

hat die in Fig.

3 Taf. 12 dargestellte Fangvorrichtung (vgl.

H. Davis 1886 261 * 325)

zur Wirkung zu kommen. Die erwähnten zwei Seile auf einer Seite des Fahrstuhles sind

in den Oesen g bezieh. g1 befestigt; o ist die Führung aus hartem Holze, k ein

beweglicher Metallkeil, R ein Querstück, an welches die

Oesen g und g1 angeschlossen sind, f

ein drehbarer Hebel mit dem Arm q, gegen welchen der

Bolzen s auf R zur Wirkung

kommen kann, r ein zweiter Bolzen auf R zum unmittelbaren Angriffe auf den Arm, welcher

endlich den Sperrkeil k zu verschieben hat. Reiſst das

Seil in g1, so wird

durch s in Wirkung auf q

der erwähnte Keil k verschoben und der Fahrstuhl

sozusagen gegen die Führung o festgekeilt. Reiſst das

Seil in g, so wird dieselbe Wirkung durch den Bolzen

r erzielt. Der Drehzapfen des Hebels f wird noch zur Uebertragung der Bewegung desselben auf

die entgegengesetzte Seite des Fahrstuhles ausgenutzt.Ein gleicher Aufzug war von der oben genannten Gesellschaft auf der

Erfindungsausstellung in London 1885 vorgeführt.

Das Génie civil, 1884/5 Bd. 4 * S. 368 enthält

ausführliche Mittheilungen über den hydraulischen

Personenaufzug auf der Ausstellung zu Nizza 1883/4. Der Bericht bezeugt

gleichfalls, daſs sich die Anwendung des Preſswassers auf dem Gebiete der

Kraftübertragung für Hebmaschinen ungemein rasch eingeführt hat und begründet diese

Thatsache mit dem Hinweise auf die Einfachheit, wie Leichtigkeit und Sicherheit der

Einrichtung und des Betriebes und erwähnt hervorragende Ausführungen dieser Art, wie

jene in den Thürmen des Trocadéro und im Rathhause zu Paris, jene für die

Lagerhäuser der französischen Nordbahn im Bahnhofe zu La Chapelle u.s.w. Dabei

werden zwei Hauptsysteme der hydraulischen Aufzüge hervorgehoben, nämlich: 1) das

System ohne Anordnung eines Schachtes, 2) das System

mit Tauchkolben und Schachtanordnung und die zu beschreibenden Ausführungen von Heurtebise auf der Ausstellung zu Nizza in das zweite

System eingereiht. Diese Anordnung nach Heurtebise soll

zwei Hauptursachen der Unglücksfälle bei Benutzung unmittelbar wirkender Personenaufzüge, nämlich dem Bruche des Tauchkolbens

und dem Reiſsen der Gegengewichtskette, durch die Anwendung einer Doppelstange und

besonderer Flüssigkeitsbremsen vermeiden lassen, wodurch die Sicherheit des

Betriebes wesentlich erhöht werden kann, ohne die unbedingt nothwendige Einfachheit

der Gesammtanlage sowie der entscheidenden Einzelvorrichtungen zu stören.

Die von Heurtebise getroffene Anlage besteht aus dem

direkt wirkenden Aufzuge (Fig. 14 Taf. 12) mit dem

Treibcylinder A, dem Kolben P, dem Förderkorbe R sammt Führungen und

Steuerseil sowie aus dem Ausgleicher, dem sogen. Compensator (Fig. 13 Taf. 12), welcher

eigentlich eine Flüssigkeitsbremse bildet und das

Gewicht des Kolbens P sammt dem des

Förderkorbes auszugleichen bestimmt ist, da bei der in Rede stehenden Ausführung

weder ein „Gegengewicht,“ noch eine Gegengewichtskette angewendet ist. In

Bezug auf die Einrichtung des Aufzuges sei hervorgehoben, daſs der Treibcylinder A durch den bei T sich

anschlieſsenden Rohrstrang mit dem unteren Cylinder C

des Ausgleichers in Verbindung steht. Der Tauchkolben P

hat eine besondere Einrichtung, indem derselbe aus zwei concentrischen Röhren

besteht, deren äuſseres aus Messing und deren inneres aus Eisen ist. Beide Rohre

sind entsprechend versteift und mittels eines falschen Bodens verbunden. Durch eine

einfache Kanalisirung des äuſseren Rohres an passender Stelle ist eine einfache und

sicher wirksame Hubbegrenzung des Aufzuges erzielt, indem nach Erreichung der

gröſsten Hubhöhe von P unvermeidlich der Austritt des

Preſswassers erfolgen muſs. Die Verbindungen der zwei Röhren von P mit dem Förderkorbe R

sind von einander unabhängig. Den für den Nizzaer Aufzug benutzten Ausgleicher

betreffend muſs bemerkt werden, daſs derselbe schon eine Abänderung der ursprünglich

von Heurtebise angegebenen Vorrichtungen derselben Art

ist. Der ausgeführte Ausgleicher hat eine wesentlich geringere Constructionshöhe und

besteht aus dem Mittelcylinder C, welcher von einer

Gruppe von Treibcylindern B umgeben ist, deren

Kolbengestänge das obere Ende des Tauchkolbens K

ergreifen und denselben bethätigen. Die Treibcylinder B

werden mit Preſswasser gespeist und die Speisung durch je ein Ventil geregelt,

welches sich schlieſst, sobald das Wasser eine bestimmte Geschwindigkeit

überschreitet. Derart ist es möglich, wenn die Wasserpressung eine bestimmte Gröſse

überschreitet, oder wenn die Belastung der Förderschale unter ihren gröſsten Werth

sinkt, nur eine beschränkte Anzahl von Treibcylindern B

bezieh. deren Kolben zu bethätigen, etwa zwei oder vier von den vorhandenen sechs

Kolben, und den Verbrauch an Preſswasser im Verhältnisse zur Förderlast zu

stellen.

Als Ersatz für die älteren Gegengewichte der Aufzüge hat Heurtebise zwei Systeme von Flüssigkeitsbremsen angewendet, welche für

unmittelbar wirkende Aufzüge zu empfehlen sind. Diese Bremsen haben den Zweck, die

Geschwindigkeit für den Niedergang der Förderschale zu regeln bezieh. ganz

aufzuheben. Für die Ausführungen in Nizza wurden zum Zwecke der Gewichtsausgleichung

sowie zur Ausgleichung des veränderlichen Auftriebes nach Fig. 13 schwingende

Cylinder I angeordnet, in welchen sich wieder Kolben

bewegen, deren Gestänge am oberen Ende des Mittelkolbens K angreifen. Die Cylinder I sind in

beständiger Verbindung mit der gegebenen Preſswasserleitung. Wird die entsprechende

Verbindung des Treibcylinders A mit dem Mittelcylinder

C, ferner der Treibcylinder B und der schwingenden Cylinder I

mit dem Preſswasser

vorausgesetzt, so nimmt für die tiefste Lage des Kolbens P der Ausgleichkolben K die höchste Lage, die

Gestänge der Cylinder B und I die in Fig. 13 dargestellte Lage ein. Der Kolben P

erfährt augenblicklich den gröſsten Auftrieb, daher das erforderliche

Ausgleichgewicht die kleinste Wirkung auszuüben hat, was bei der gezeichneten

Stellung der Gestänge der Cylinder I erreicht ist. In

dem Maſse, als der Auftrieb von P während der Hebedauer

von R abnimmt, kommt die Wirkung von K in Folge der Drehung der Cylinder I zur gröſseren Geltung, indem der hinderliche Einfluſs

der durch die Gestänge der Cylinder I wirkenden Kräfte

für K allmählich ein geringerer und endlich für die

mittlere Hubhöhe von R bei wagerechter Lage der

Cylinderachsen von I gleich Null wird. Für die obere

Hälfte der Bewegung des Kolbens P sinkt die Wirkung des

Auftriebes fort und wird durch die Gestänge der Cylinder I eine förderliche Kraft für K zur Wirkung

gebracht derart, daſs die Aufgangs- wie Niedergangs-Geschwindigkeit des Fahrstuhles

R eine annähernd gleichmäſsige sein wird (vgl. die

ähnliche Einrichtung der Berlin-Anhaltischen

Maschinenbau-Actiengesellschaft 1886 262 * 434).

Es sei noch erwähnt, daſs am Stutzen D des

Mittelcylinders C des Ausgleichers eine

Steuervorrichtung angebracht ist, durch welche der Ausgleicher mit der bestehenden

Wasserleitung in Verbindung gesetzt werden kann. Die Steuerung, welche in ihrer

Haupteinrichtung nichts wesentlich Neues bietet, hat einen Muschelschieber zur

Vertheilung des Preſswassers, der durch besondere Mechanismen mit Hilfe der

Steuergestänge (vgl. Fig. 14) vom Förderkorbe

aus bethätigt werden kann.

Ueber Wasserdruckaufzüge für Personen nach dem Systeme von Ph. Mayer und A. Freiſsler in Wien (vgl. 1881

240 323) berichtet das Wochenblatt des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins, 1886

S. 83, wobei die Anlage- und Betriebskosten, ferner die Anzahl der Fahrten, die

Wasserkästen u.s.w. eine Würdigung erfahren, gegen welche allerdings Ph. Mayer daselbst 1886 S. 96 erhebliche Einwendungen

macht. In Bezug auf Waarenaufzüge bemerkt Mayer in einem im Niederösterreichischen Gewerbevereine

gehaltenen Vortrage, daſs die Anwendung des Handbetriebes nur für sehr mäſsige

Lasten, etwa bis 100k, praktisch sein kann, da für

solche Lastgröſsen noch eine zweckmäſsige Fördergeschwindigkeit erreicht werden

kann. Für gröſsere Lasten empfehle sich eben mit Rücksicht auf die nothwendig zu

erreichende Fördergeschwindigkeit der Maschinenbetrieb und unter den zahlreichen

möglichen Betriebsformen wieder der Betrieb mittels Preſswasser. Für die Förderung

von kleineren Waarenpaketen u. dgl. in einem Gebäude, von Stockwerk zu Stockwerk,

empfiehlt der Vortragende einen Aufzug mit Gewichtswirkung

eines Schwimmers (vgl. * D. R. P. Nr. 36412 vom 15. December 1885). Hierbei

wird der Auftrieb eines in Wasser tauchenden Körpers als Betriebskraft benutzt. Nach

Fig. 6

Taf. 12 wird in dem

Förderschachte ein senkrechtes Rohr R aufgestellt, das

am unteren Ende durch einen Dreiwegehahn mit einer Straſsen-Wasserleitung H in Verbindung steht und welches bis zu einer

Seilrolle R1 reicht, so

daſs der Förderkorb F sicher seine durch die

Betriebsverhältnisse bedingte äuſserste Höhenlage erreichen kann. In das Rohr R ist ein Schwimmer, an einer Kette oder einem

Drahtseile befestigt, versenkt, dessen Durchmesser kleiner als der lichte

Durchmesser des Rohres R ist, um jede Reibung während

der Bewegung des Schwimmers zu verhindern. Zum Zwecke des Senkens von F muſs der Wasserhahn H

derart gestellt werden, daſs das Preſswasser in das Rohr R einströmen kann; durch die Wirkung des Auftriebes des Schwimmers wird

dieser emporsteigen und den Niedergang von F

veranlassen. Der Auftrieb ist eine veränderliche Kraft, deren Grenzwerth für die

höchste Lage des Schwimmers gleich Null ist, daher auch der Niedergang von F mit abnehmender Geschwindigkeit erfolgen, in Folge

dessen F auch langsam am unteren Hubende zur Ruhe

kommen wird. Behufs Hebens von F muſs R entleert werden, für welchen Vorgang der Schwimmer

selbstthätig seinen Niedergang ausführen wird. Der Aufzug ist höchst einfach,

unterliegt keiner Abnutzung, erfordert die einfachste Bedienung und wird also von

Vortheil gegen jeden Handaufzug unter übrigens gleichen äuſseren Umständen sein. Ein

derartiger Briefaufzug wird für den „Mattoni-Hof“ in den Tuchlauben zu Wien

ausgeführt und ist die gestellte Aufgabe in ebenso einfacher wie zweckmäſsiger Weise

gelöst.A. a. O. spricht sich Ph. Mayer noch über die

für gröſsere Lasten bestimmten Aufzüge aus und stellt fest, daſs in Wien

derartige Hebezeuge in den allermeisten Fällen mit Hand bethätigt werden,

und schlägt für solche Fälle vor, einen Gasmotor zum Betriebe einer Pumpe

aufzustellen, welche bestimmt ist, das Wasser in einen am Dachboden

befindlichen Behälter zu fördern. Dieses Wasser ist das Kraftwasser für den

Aufzugbetrieb und wird durch ein Sammelgefäſs im Kellerraume wieder der

Pumpe zugeführt, um so einen Kreislauf zu machen, ohne daſs ein

Wasserverlust stattfände. Der Vorwurf des nur scheinbaren Umweges der Anlage

eines Gasmotors zum Pumpenbetriebe, wodurch erst der Betrieb des Aufzuges

erfolgen kann, wird widerlegt und nachgewiesen, daſs auf diese Weise ein

sparsamer und sehr zweckmäſsiger Betrieb zu erreichen ist, dessen Sicherheit

von äuſseren Verhältnissen unabhängig erscheint.

Daselbst 1886 * S. 54 ist noch das im Gaswerk Tabor in Wien von W. Schönbach entworfene Hebewerk mit Preſswasserbetrieb, welches für eine Förderlast von 20t eingerichtet und bestimmt ist, mit Kohlen beladene Eisenbahnwagen, bis 10m Länge, auf 6m,4 Höhe zu heben. Die Gesammtanlage und Einrichtung des Aufzuges sammt

Zubehör ist aus Fig.

7 und 8 Taf. 12 zu ersehen; sie besteht aus dem Motor M zur Beschaffung des Preſswassers, dem Accumulator A, dem Treibcylinder Z mit

dem Tauchkolben P und der Wagenbühne B sammt Steuerapparat S

und den Gegengewichten G. Das Preſswasser hat einen

gröſsten Druck von 50at und wird von der direkt

wirkenden Dampfpumpe M geliefert. Der Steuerapparat

enthält einen entlasteten, durch einen Handhebel zu bethätigenden Kolbenschieber,

welcher auch selbstthätig während der Bewegung des Kolbens P so gestellt wird, daſs die nothwendige Hubbegrenzung voll gesichert ist.

Auſser dieser Sicherheitsvorrichtung ist noch eine zweite für den Fall eines

Rohrbruches angeordnet, welche ein Ventil enthält, das zum Schlusse kommt, wenn das

Kraftwasser eine Geschwindigkeit erreicht, die eine feste Grenze überschreitet. Zur

Sicherung gegen das Ueberheben der Bühne B ist auſser

der erwähnten selbstthätigen Umsteuerung noch die Einrichtung getroffen, daſs das

Preſswasser bei etwaiger Ueberschreitung des äuſserst zulässigen Hubes ausspritzt.

Zur Hebung der Bühne B um ungefähr 100mm behufs Auslösung der üblichen

Aufsetzvorrichtung wird der Accumulator A verwendet,

welcher beim Sinken einen Druck von 20at zu

erzeugen vermag, was auch ausreichend ist, leere Wagen zu fördern.

Nach durchgeführten Proben ergaben sich für folgende Fälle des Betriebes, wenn die

Gegengewichte G eingehängt waren, nachstehende

Wirkungsgrade: bei Heben der leeren Bühne 80 Proc., für Heben leerer Wagen 80 Proc.,

für Heben beladener Wagen (etwa 18l) 90 Proc. Für

den Fall, als die bezeichneten Gegengewichte nicht eingehängt waren, erreichte der

Wirkungsgrad der Anlage bezieh. 87, 90 und 94 Proc. Die beschriebene Einrichtung

wurde von der Maschinenfabrik F. Reska in Bubna bei

Prag geliefert.

Ueber hydraulische Hebevorrichtungen

bringen Glaser's Annalen,

1884 Bd. 14 * S. 63 einen belehrenden Aufsatz von Maschinenmeister Leißner. In demselben werden die Einrichtungen

besonders berücksichtigt, welche für die Hebung des Personen- und Postgepäckes bei der Berliner Stadtbahn getroffen wurden. In

eingehender Weise wird die örtliche Lage der Aufzüge, die Ermittelung ihrer

Betriebsart, die eigentliche Wirkungsart, die anzuwendenden Wasserpressungen, die

allgemeinen Vortheile des gewählten Betriebes, dessen besondere Nachtheile, der

Wirkungsgrad der Einrichtungen, für dessen kleinsten Werth 75 bis 80 Proc.

angenommen werden, besprochen. Im Besonderen finden noch die Hauptbestandtheile für

hydraulische Hochdruckanlagen (die Pumpen mit Accumulatoren, die Rohrleitung und die

Preſswassermotoren) eine durch Abbildungen erläuterte Behandlung. Die Pumpen sind

mit einer Abstell- und Anlaſsvorrichtung versehen, die vom Accumulator aus bethätigt

wird und zwar erstere für den Aufgang, letztere für den Niedergang des

Accumulator-Tauchkolbens. Nach Fig. 11 Taf. 12 ist die

Einrichtung derart, daſs die Schieberstange s vom

Accumulator aus bewegt wird; eine wesentliche Bedingung für die erfolgreiche Wirkung

hierbei liegt darin, daſs die bezügliche Dampfpumpe von jeder Kurbelstellung aus

sicher angelassen werden kann. Derartige Pumpen sind daher meist ohne

Expansionsvorrichtung oder mit dieser und besonderen sogen. „Frisch“-Ventilen

(Schieber) versehen und selbstredend als Zwillingsoder Drillingsmaschinen

angeordnet. Fig.

9 Taf. 12 zeigt die Differentialpumpe von Armstrong (vgl. auch 1859 153 * 171) mit dem

Saugventile a, dem Druckventile c und einem zwischen diesen angeordneten Ventile b, welches abwechselnd als Saug- und Druckventil dient. Der Kolben besitzt

innere Liderung.

Für die AccumulatorenVgl. Armstrong, Daelen u.a. 1859 153 * 179. 1879 234 *

280. 1880 235 * 185. werden die

direkten Anordnungen (vgl. Fig. 4 und 10 Taf. 12) und die

zuweilen gewählte indirekte Anordnung (vgl. Fig. 12) hervorgehoben.

Die Vor- und Nachtheile für die drei Anordnungen lassen sich im Folgenden

zusammenstellen. Direkte Anordnung nach Fig. 10: groſse

Constructionshöhe, leichte Zugänglichkeit und damit leichtere Instandhaltung der

Dichtung, nach Fig.

4: geringe Constructionshöhe, schwierigere Zugänglichkeit der Dichtung. Indirekte

Anordnung nach Fig.

12: geringe Constructionshöhe, Ausnutzung des Cylindergewichtes als

Belastungsgewicht, Unzugänglichkeit der Dichtung.

Die Rohrleitungen aus Guſseisen von

rund 100mm Durchmesser, 14 bis 18mm Wandstärke bei 50at innerer Pressung werden geflanscht und mit einem zwischengelegten

Gummiring gedichtet, welcher zur Vermeidung des Herauspressens in eine Eindrehung

der Flanschen zu liegen kommt. Nach Armstrong, Angabe

werden kegelförmig gedrehte Dichtungsflächen angewendet und der entstehende

keilringförmige Raum zwischen denselben mit Gummi ausgefüllt. Ueber die

Preſswassermotoren sind noch folgende Bemerkungen anzuschlieſsen: Bei

Niederdruck-Preſswasser genügt im Allgemeinen Hanfliderung bei den Stopfbüchsen der

Tauchkolben; für Hochdruckpressungen wird die bekannte Stulpendichtung ausgeführt,

für welche wieder jene Anordnungen zu wählen sind, welche das leichte und rasche

Ein- und Ausbringen der Stulpen sichern. Die Steuerapparate werden je nach den

Pressungsverhältnissen mit Schiebern, Kolben und Ventilen ausgeführt. Bei den beiden

ersteren Anordnungen sind besondere Einrichtungen zu treffen, um den möglichen und

unter Umständen gefährlichen Wasserstoſs zu vermeiden; diese Einrichtungen sind

meist durch eine besondere Art von Sicherheitsventilen gegeben, die als entlastete

Ventile für hohe Pressungen des Kraftwassers auszuführen sind.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln