| Titel: | Rudolf Ritter v. Walcher-Uysdal's Kohlenbrechapparat. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 227 |

| Download: | XML |

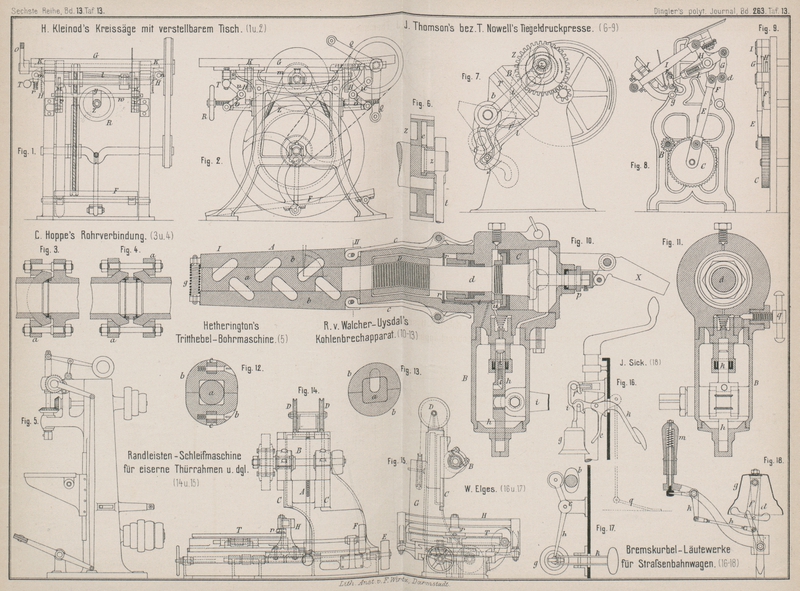

Rudolf Ritter v. Walcher-Uysdal's Kohlenbrechapparat.

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

Walcher-Uysdal's Kohlenbrechapparat.

Ein von Rudolf Ritter v. Walcher-Uysdal in Teschen (vgl.

* D. R. P. Kl. 5 Nr. 37715 vom 8. Januar 1886) angegebener Kohlenbrechapparat,

welchen Bergdirector E. v. Wurzian in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1886 * S. 283 beschreibt, verdient als ein neuer Versuch, die

Schieſsarbeit in Steinkohlengruben zu ersetzen, Beachtung. Der Apparat erinnert in

seiner äuſseren Form sowohl, wie auch in der Anordnung der Haupttheile an den Levet'schen Keil (vgl. 1882 246 * 18). Wegen des verhältniſsmäſsig geringen Gewichtes von 92k kann der neue Apparat bequem von zwei Mann

gehandhabt werden und überall an Stelle der Schieſsarbeit zur Verwendung gelangen,

vor welcher er auſser der gänzlichen Ungefährlichkeit Schlagwettern und Kohlenstaub

gegenüber noch den Vortheil eines reichlicheren Stückkohlenfalles bietet. Die

Bohrlöcher für die Einführung des Kohlenbrechers werden in der Kohle 1m tief und 117mm

weit mittels eines verstärkten Lisbeth'schen

Schneckenbohrers mit einfachem Bohrständer in etwa 10 Minuten hergestellt.

Der in Fig. 10

bis 13 Taf.

13 gezeichnete Kohlenbrechapparat besteht, wie aus dem Längsschnitte Fig. 10 ersichtlich ist,

aus den in passender Form vereinigten drei Haupttheilen, dem eigentlichen Brecher

il, der in das Bohrloch eingeführt wird, dem Preſscylinder und der Druckpumpe B. Letztere ist am zweckmäſsigsten mit Glycerin zu

füllen und so eingerichtet, daſs mit derselben ein Druck von 500at ausgeübt werden kann. Der Brecher hat, wie aus

den Schnitten Fig.

12 und 13 hervorgeht, vorn einen kreisrunden, im hinteren Theile einen

ellipsenförmigen Querschnitt und besteht aus den beiden Backen b und dem Mittelstücke a.

Die Brechbacken b werden an ihrem vorderen Theile durch

die Spiralfeder g, hinten durch die Federn c zusammengehalten. Diese Theile sind zur Aufnahme von

sechs Stelzen, welche in der Ruhelage mit der Achse des Apparates einen Winkel von

45° einschlieſsen, entsprechend ausgefräst und aus Guſsstahl hergestellt.

Preſscylinder und Druckpumpe sind aus bester Bronze gefertigt. Der Kolben h der Druckpumpe wird in üblicher Weise durch den Hebel

i auf- und niederbewegt, drückt das Glycerin vor

den Preſskolben C und zieht dadurch das Mittelstück a zurück, wodurch die Stelzen allmählich bis zu einem

Winkel von 85° aufgerichtet werden. Hierdurch wird mittels der Brechbacken b ein sich stetig steigernder Druck auf die

Bohrlochwände ausgeübt, welcher gleich dem wagerechten Zuge des Stückes a mal der Tangente des Winkels ist, den die Stelzen mit

der Kolbenachse einschlieſsen. Der Preſskolben macht hierbei einen Weg von 32mm und die Brechbacken b öffnen sich um 30mm. Die

Reibungswiderstände bei dieser Arbeit sind sehr geringe. Die Kolbenstange d ist rückwärts durch die Stopfbüchse p verlängert, wodurch der Stand des Preſskolbens C und der Stelzen ersichtlich wird. Sollte jedoch durch

Unachtsamkeit eines Arbeiters trotzdem nach vollendetem Kolbenwege weitergepumpt

werden, so trifft der Verbindungsmuff D auf einen losen

Ring r, durch welchen mittels der Führungsstange t das Ventil u gehoben und

dadurch der Druck vom Kolben C fortgenommen wird. Falls

hierauf die Stelzen nicht selbstthätig niederfallen, kann der Preſskolben C mit Hilfe des Hebels X

vorgeschoben werden. Endlich ist auch noch eine Preſsschraube q (Fig. 11) vorhanden,

welche dazu dient, um zu irgend welcher Zeit den Preſskolben vom Drucke zu

entlasten.

Zahlreiche mit dem beschriebenen Apparate auf der Gabrielen-Zeche in Karwin,

Oestr.-Schlesien, ausgeführte Versuche sollen seine Brauchbarkeit bewiesen haben.

Diese Versuche wurden mit gleich gutem Erfolge beim Ortsbetriebe und beim

Pfeilerabbaue zum Abbänken unterschrämter, z. Th. noch auſserdem an einem Stoſse

geschlitzter Kohle durchgeführt. Auch in mehreren Gruben des rheinisch-westfälischen

Kohlenbezirkes sind mit dem Walcher'schen Kohlenbrecher

Versuche gemacht worden, über welche Bergrath Schrader

im Glückauf, 1886 Nr. 67 Näheres mittheilt; hiernach

soll der Apparat zum Abbaue in Flötzen mit guten Schrambänken wohl geeignet sein,

dagegen nicht bei fester Kohle und besonders bei fehlendem Schräm. Für Deutschland

hat die Ausführung des Apparates die Märkische

Maschinenbauanstalt vormals Kamp und Comp. in Wetter a. d. Ruhr

übernommen.

Tafeln