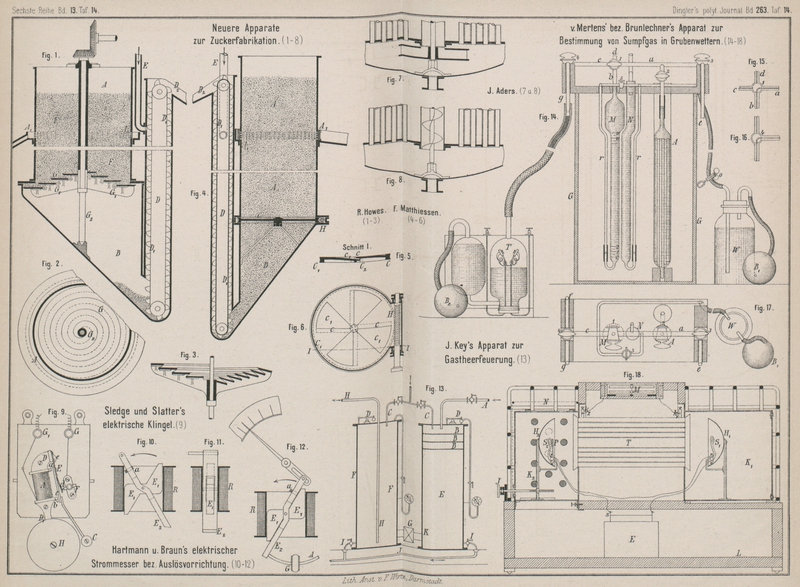

| Titel: | Hartmann und Braun's elektrischer Strommesser und Auslösevorrichtung. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 233 |

| Download: | XML |

Hartmann und Braun's elektrischer Strommesser und

Auslösevorrichtung.

Mit Abbildungen auf Tafel

14.

Hartmann und Braun's elektrischer Strommesser.

Bei einem Instrumente zum Anzeigen und Messen elektrischer Ströme bezieh. einer

elektrischen Auslösevorrichtung für verschiedene Zwecke bringen Hartmann und Braun in Bockenheim bei Frankfurt a. M. (*

D. R. P. Kl. 21 Nr. 36644 vom 22. September 1885) im Inneren einer Spule oder eines Solenoids

zwei nach Art einer Schere mit einander verbundene Eisenkerne an, von denen der eine fest liegt, der andere aber beweglich

ist. Durch einen die Spule durchlaufenden Strom werden beide Kerne in gleichem Sinne

magnetisirt und deshalb stoſsen sich sowohl ihre Nordenden, wie ihre Südenden, die

bisher an einander lagen, jetzt kräftig ab. Der Winkel, unter welchem sich die

beiden Eisenkerne E1

und E2 (Fig. 10 bis 12 Taf. 14)

gegen einander einstellen, gibt dann das Maſs für die zu messende Stromstärke,

Spannung oder, wenn man will, die Zahl der in den Stromkreis

eingeschalteten Lampen u.s.w. Um einen groſsen Ausschlag erhalten zu

können, sind die Spulen R von rechteckigem oder ovalem

Querschnitte und möglichst niedrig. Um die ganze lichte Weite der Spule für den

Ausschlag verwenden zu können, sind die Eisenkerne so geformt, daſs sie diagonal im

Längsschnitte der Spule liegen.

Der bewegliche Eisenkern E2 ist im Wesentlichen ein zweiarmiger Hebel, dessen Drehungsachse im

Schnittpunkte der beiden Diagonalen des Spulenlängsschnittes liegt. Der feststehende

Eisenkern E1 hat eine

solche Form, daſs die eine Hälfte, z.B. der Nordpol, oben auf der rechten Seite des

Solenoids, die untere Hälfte, also der Südpol, auf der linken Seite des Solenoids liegt. Um

die Wirkung zu erhöhen, ist für den Eisenkern nicht die Bajonnetform gewählt,

sondern die beiden Hälften haben die Form von rechtwinkeligen Dreiecken, deren

Hypothenusen zu der einen Diagonale des Längsschnittes der Spule nahezu parallel

laufen. An dem beweglichen Eisenkerne E2 ist an der oberen Hälfte entweder unmittelbar ein

Zeiger angebracht, oder, wie in Fig. 12 veranschaulicht,

eine Uebersetzung. Damit der bewegliche Eisenkern E2 immer in seine Ruhelage an dem Eisenkerne E1 zurückkehrt, sobald

kein Strom das Solenoid R durchflieſst, ist derselbe

mit einem seitlichen Arme A und einem verstellbaren

Gegengewichte G versehen. Das Anhaften der beiden

Eisenkerne an einander wird durch eine kleine Messingstellschraube a (Fig. 10 und 12)

verhindert.

Die beiden Eisenkerne E1

und E2 können

verschieden mit einander verbunden werden und man kann den festen Eisenkern E1 voll oder hohl

machen. Im ersteren Falle wird der bewegliche Eisenkern in der Mitte mit einem

Schlitze versehen, so daſs er über den Eisenkern E1 geschoben werden kann. Im zweiten Falle wird der

bewegliche Eisenkern aus vierkantigem Eisen hergestellt und wie in Fig. 10 bis 12 durch einen

Stift gehalten, oder es wird einfach ein Blechstreifen eingehängt, der sich auf

Schneiden oder sonst in geeigneter Weise bewegt.

Tafeln