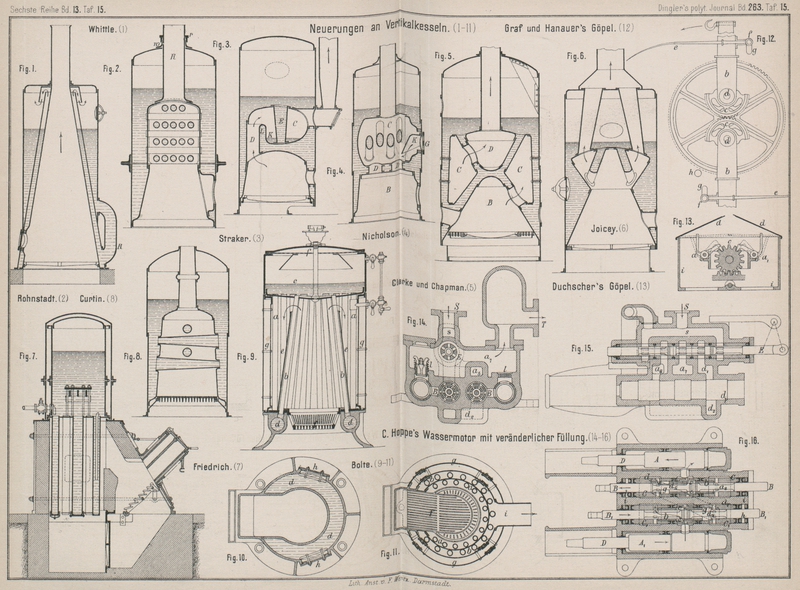

| Titel: | C. Hoppe's Wassermotor mit veränderlicher Füllung. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 267 |

| Download: | XML |

C. Hoppe's Wassermotor mit veränderlicher

Füllung.

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

Hoppe's Wassermotor mit veränderlicher Füllung.

Um bei Wassermotoren die Drosselung in der Kraftwasserzuleitung zu vermeiden, ordnet

C. Hoppe in Berlin (* D. R. P. Kl. 88 Nr. 37269 vom

1. Januar 1886) um den Steuerkolben verschiebbare

Büchsen an, welche auch aus einzelnen unabhängig von einander

verschiebbaren Theilen bestehen können.

In Fig. 14 bis

16 Taf.

15 ist diese Einrichtung in Anwendung auf einen Zwillingswassermotor mit Umsteuerung und mit Bewegungsübertragung durch

gewöhnliche Lenkstangen, also ohne schwingende Cylinder (vgl. Wild 1886 261 * 101),

dargestellt.

Um den Steuerkolben B und B1 sind Büchsen C und C1 angeordnet, welche aus mehreren Theilen bestehen,

wenn die Maschine mit Umsteuerung versehen sein soll. In diesem Falle erhält der

innere, für die Umsteuerung erforderliche kürzere Büchsentheil b die Schlitze c für Ein-

und Auslaſs des Wassers und kann derselbe um das Maſs g

verschoben werden. Die äuſseren Büchsen C, welche

behufs Anbringung der erforderlichen Dichtungen aus drei Ringen mit zwischengelegten

Stulpen bestehen, sind ebenfalls um das Maſs h

verschiebbar, zu dem Zwecke, die Kraftwasserfüllung veränderlich zu machen. Das

Kraftwasser tritt durch den Stutzen S (Fig. 14 und 15) in den

Schieberkasten s und übt einen beständigen Druck auf

die Treibkolben A und A1 aus. Da nun deren Stangen D den halben Querschnitt der Tauchkolben haben, so ist der Druck auf die

Ringflächen der Kolben nur halb so groſs als der Druck, welcher auf die anderen

Kolbenseiten wirkt. Vom Schieberkasten s aus flieſst

das Kraftwasser, wenn der Umsteuerungskolben E nach

links (Fig.

15) geschoben ist, durch d1 in den schrägen Kanal d2 und von hier durch d3 und die Büchse C in der Richtung des Pfeiles hinter den Kolben A. Ferner tritt das Wasser durch d7 in den Ausschnitt

d8 des

Steuerkolbens B1. Das

Abwasser vor dem Kolben A1 gelangt, nach der Pfeilrichtung, in den Kanal a5 (Fig. 14), von hier durch

a6 und den

Umsteuerungsschieber E in den Raum a7 und durch den

Stutzen T in das Ablaufrohr. Der Ausschnitt a8 des Steuerkolbens

B steht durch die kleinen Löcher in der Büchse C ebenfalls mit dem Ablaufe in Verbindung. Entsprechend

den Treibkolben A und A1 werden auch die Steuerkolben B und B1, die um 90° gegen einander versetzt sind, durch

Kurbeln bezieh. Excenter bewegt.

In Folge des Druckes in den Ausschnitten d5 und d8 der Steuerkolben verschieben sich nun die

gitterförmig geschlitzten Büchsen b um ihre Spielräume

g. Die letzteren bilden sich immer dort, wo der

Wasserdruck herrscht. Die Spielraume h der Büchsen C stehen mittels eines kleinen Hahnes mit dem

Kraftwasser, die entgegengesetzten Seiten i mit dem

Abwasser in Verbindung und es kann durch Drehen des genannten Hahnes sowohl die

Büchse C, als auch die Büchse C1 durch Einlassen von Kraftwasser und

Abführen des Abwassers aus oder in i oder h beliebig hin- und hergeschoben werden.

Durch die beschriebene Vertheilung des Kraft- und Abwassers werden

die Kolben A, A1 und

B, B1 in der

Richtung der Pfeile sich bewegen und dadurch erfolgt dann die Drehung der

Kurbelwelle des Motors. In den dargestellten Stellungen der Büchsen C und C1 arbeitet der Motor mit der kleinsten

Kraftwasserfüllung, die Spielräume h und g addiren sich und die Eintrittsschlitze verschieben sich gegen die

mittlere Steuerkolbenstellung, so daſs Kraftwasser nur auf dem mittleren Kolbenlaufe

hinter die Steuerkolben tritt, während auf dem übrigen Kolbenlaufe das Abwasser

hinter die Treibkolben treten kann. Damit auch beim Schlieſsen der Schlitze c durch den ebenso langen Steuerkolben Abwasser hinter

den Kolben A bezieh. A1 treten kann, sind die Ventile l (Fig. 14) angeordnet. Wird

die eine Büchse C durch das Kraftwasser mittels des

kleinen Hahnes, wie oben beschrieben, nach der anderen Seite verschoben, so gibt der

Steuerkolben B auf dem ganzen oder nahezu ganzen Hube

des Treibkolbens A Kraftwasser. Wird die Büchse C1 nach der anderen

Seite verschoben, so arbeitet auch der Treibkolben A1 mit voller oder nahezu voller

Kraftwasserfüllung.

Die Umsteuerung wird dadurch bewirkt,

daſs man den Umsteuerungskolben E verschiebt; die

Schlitzbüchsen b verschieben sich, dem Drucke des

Wassers folgend, dann ebenfalls.

Anstatt die Büchsen C und C1 mittels Wasserdruck

zu verschieben, kann dies auch ohne Wasserdruck, z.B. mittels einer

Schraubenspindel, bewirkt werden; auch könnte man die Büchsen unverrückbar

einrichten und dann den Steuerkolben verschieben.

Tafeln