| Titel: | Ueber Neuerungen an Webergeschirren. |

| Autor: | G. R. |

| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 270 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Webergeschirren.

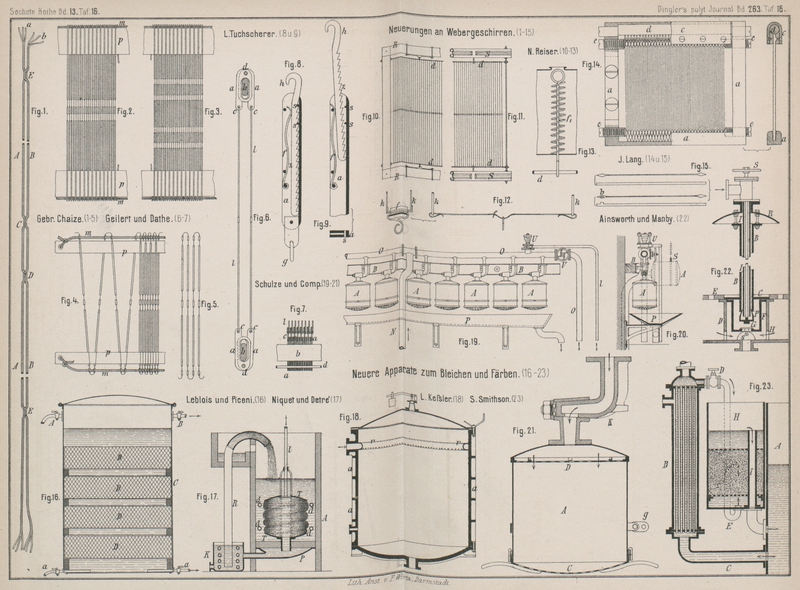

Patentklasse 86. Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Ueber Neuerungen an Webergeschirren.

Die Geschirre der Webstühle, welche als die eigentlichen Webwerkzeuge erscheinen und

die sich in wenig von der heutigen Einrichtung abweichender Ausführung schon bei den

ältesten Webstühlen finden, bieten kein groſses Feld für Verbesserungsvorschläge.

Die Verbesserungsbedürftigkeit läſst sich nur in den Bestrebungen nach gröſserer

Haltbarkeit und leichterer Bedienung erkennen. In Bezug auf die Haltbarkeit spielt

die Materialfrage bei Schäften und Litzen die Hauptrolle. Die gröſsere

Dauerhaftigkeit der Stahldrahtlitzen (vgl. Argo 1878

227 207. Köpp 1879 231 * 232) gegenüber den Litzen aus gefirniſsten und

geknüpften Bindfäden wird durch die Gefahr des Röstens aufgewogen, wie sie auch eine

zum Aufsuchen leerer Litzen weniger geeignete Farbe besitzen. Die Bestrebungen

richten sich deshalb auch darauf, die Haltbarkeit der zu Litzen verwendeten Fäden zu

erhöhen.

Coint-Bavarot und Comp. in Lyon wollen Fäden zu Litzen durch Zusammenzwirnen von Fäden aus

verschiedenen Faserstoffen mit Ramiefasern

herstellen. Das

erhaltene Gespinnst, welchem unbegründet der Name „Soie

végétale“ (vgl. Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom 12. Februar

1886) beigelegt wird, soll sich durch gröſsere Dauerhaftigkeit auszeichnen.

W. Looser in Lobberich (* D. R. P. Nr. 32551 vom 10.

Februar 1885) zwirnt zu Litzen zwei Faserfäden mit

einem feinen Messingdrahte zusammen, weshalb er

Webschäften mit solchen Litzen die Bezeichnung „Halbdrahtkamm“ gegeben

hat.

Einer guten Aufnahme erfreuen sich die auf besonderen Flechtmaschinen (vgl. Bergognon bez. Chaize 1883

247 * 283) hergestellten geflochtenen Litzen ohne Glas- oder Metallauge, jedoch auch ohne Knoten.

Fig. 1 Taf. 16

veranschaulicht eine solche Litze von Gebrüder Chaize

in St. Etienne, welche aus zwei Fäden A und B besteht, die wieder je aus drei Einzelfäden a bezieh. b geflochten

sind; letztere werden zur Bildung des Auges bei C und

D zusammengeflochten. Gleiche Flechtstellen E werden auch noch an den Enden der Litzen zum

Aufziehen auf die Schnüre m der Schaftstäbe p (vgl. Fig. 2) gebildet. Für

Doppelgewebe, wie Doppelsammt, namentlich für Bandwebstühle, werden auch in jede Litze gleich zwei

Augen geflochten, wie aus dem Schafte in Fig. 3 Taf. 16 zu ersehen

ist.

Weiter werden neuerdings nach dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, 1886 * S. 397 von Gebrüder

Chaize alle Litzen eines Schaftes zusammenhängend auf die aus Fig. 4 und 5 Taf. 16 ersichtliche

Weise auf die Schaftstäbe p gezogen, wozu für die

Schnüre m an den Uebergangsstellen jeder Litze in die

nächste noch zwei Augen geflochten werden. Damit ist erreicht, daſs sich der Stand

der Litzen im Weberschaft einer wechselnden

Gewebebreite anpassen läſst.

Stahldrahtlitzen benutzen F. Th.

Geilert und F. O. Dathe in Chemnitz (* D. R.

P. Nr. 36824 vom 23. März 1886) zu Webschäften mit dichtem

Stande der Litzen. Die Litzen l werden nach

Fig. 6

Taf. 16 mit ihren Enden in gelochte Blechscheibchen a

eingehängt, welche auf die Schaftstäbe b gereiht werden

und durch besondere Drähte d Führung erhalten. Die

Lappen c der Blechscheibchen a für die Litzen l sind abwechselnd versetzt,

wodurch der dichte Stand der Kettenfäden in der Gewebebreite erreicht wird.

Wird eine Litze schadhaft, so ist es nicht nöthig, alle davor befindlichen Litzen von

den Stäben b abzuziehen, sondern die neue Litze wird in

die leeren Scheibchen a eingehakt und die Hakenenden

zusammengedrückt, so daſs ein Spielen der Litze in den Löchern der Lappen c nicht gut möglich ist.

Durch eine besondere Befestigung der Litzen mittels Federn an

den Schaftstäben will N. Reiser in Aachen (*

D. R. P. Nr. 36170 vom 13. Februar 1886) erreichen, daſs der Weber zum Einziehen

oder Anknüpfen eines Fadens zwischen die Litzen unter möglichster Schonung derselben

greifen kann. Fig. 10 Taf.

16 veranschaulicht die Ausführungsart dieser Befestigung für hölzerne Schaftstäbe.

Die Drähte d, auf welche die Litzen geschoben sind,

hängen an Blattfedern f (vgl. Fig. 12), die an den

Schaftrahmen R mittels Drahtklammern k gehalten werden. Für eiserne Schaftstäbe S (Fig. 11) werden statt der

Blattfedern Schraubenfedern f1 (Fig.

13) benutzt, welche innerhalb der hohlen Schaftstäbe S (vgl. F. B. Fischer 1885

255 * 63) zu liegen kommen.

Zur leichten und schnellen Einstellung der Schäfte hat

L. Tuchscherer in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 37109

vom 29. December 1885) den in Fig. 8 und 9 Taf. 16

veranschaulichten sogen. Schaftzug (vgl. F. B. Fischer

1885 255 * 63) angegeben. Die beiden Schnurenden werden

in die Haken h und g an

dem sägenartigen Theile z und der Tasche a eingehängt. Der Theil z

wird von einer Feder f stets gegen den Rücken der

Tasche a gedrückt, so daſs zwei Nasen s an demselben in die Zähne des Theiles z einschnappen. Zur Verstellung genügt ein einfacher

Druck, worauf nach Fig. 9 eine Verschiebung des Theiles z in

der Tasche stattfinden kann.

In Bezug auf den zweiten Theil der Webergeschirre, das Weberblatt, ist eine Neuerung

zu verzeichnen: das Weberblatt mit verstellbaren Rieten

(vgl. Dupa 1884 252 * 197)

von Joseph Lang in Groſsenhain (* D. R. P. Nr. 33602

vom 18. Juni 1885). Die untere Leiste a (Fig. 14 Taf.

16) des Blattrahmens besitzt eine Nuth, in welche die Riete (vgl. Fig. 15) mit ihren

verdickten Enden eingesetzt werden. An den oberen gleichfalls verdickten Enden hat

immer ein Riet um das andere einen kleinen Ansatz b

(Fig. 15

links), welcher in einer besonderen Schiene an der oberen taschenförmigen Leiste c steckt. In dieser Leiste c liegt auch mit excentrischen Endzapfen die Stange d, an welche sich die Ansatzenden b der Riete legen, so daſs bei einer Verdrehung der

Stange d nach Lösung der Schrauben e die verdickten Enden der mit Ansätzen b versehenen Riete zwischen die übrigen Riete gepreſst

werden und dadurch die Blattbreite vergröſsert und der Fadenstand in der Kette ein

wenig dichterer wird. Die Stange d wird gegen

willkürliche Verdrehung durch zwei Klemmschrauben gehalten.

G. R.

Tafeln